IL BRODO PER GLI AMMALATI

Dice che l’infanzia, per lui, è una penombra estiva. Per la precisione, la penombra estiva di casa dei suoi nonni, o meglio ancora del soggiorno di casa dei suoi nonni, a luglio o ad agosto, quando fuori c’era un caldo che faceva sudare le persone, gli animali e le cose, le cicale frinivano, il rumore di qualche macchina stanca veniva da lontano, e la tapparella mezzo abbassata lasciava filtrare un po’ di luce, ma poca. La penombra, appunto.

Dice che l’infanzia è una penombra estiva nel primo pomeriggio, quando suo nonno si coricava per dormire, sua nonna sonnecchiava sul divano sfogliando il giornale, ma senza l’aria di leggerlo davvero, e lui passava l’ora o due più arroventate in attesa di scendere in cortile coi suoi amici, giocando a qualcosa, a qualsiasi cosa, e sfogliando i libri della libreria di suo nonno. C’erano grossi tomi di enciclopedie, classici Mondadori come D’Annunzio, Trilussa, Pascarella, ma anche raccolte di romanzi e saggi in una collana cartonata che comprendeva Twain, il Don Chisciotte, la vita di Benvenuto Ciellini, Erodoto e poi ancora l’enciclopedia dei Quindici che sfogliava e risfogliava, ma poi, soprattutto, c’era un libro che non si annoiava mai a sfogliare e a leggere qua e là, anche per via del signore la cui foto campeggiava in copertine, un signore con dei gran baffoni da eroe del Risorgimento o qualcosa del genere.

Il libro, che era a tutti gli effetti vissuto, e presentava qua e là delle macchie giallastre e altri segni che ne indicavano da un lato il pregio, l’importanza – o così gli pareva allora, ma un po’ gli pare ancora, che i libri abbiano tanta più importanza, quanto più siano segnati dalla continua rilettura o consultazione – e l’utilità pratica. Quel libro, dice, è, nella sua memoria, una specie di libro sacro e profano a un tempo. Dice che in quella penombra risultava uno scrigno di mille meraviglie e tutti ne parlavano come di un libro fondamentale, un punto di riferimento costante. Sacro, appunto. Ma sua madre, i suoi zii, i suoi nonni, quando facevano riferimenti al libro si riempivano anche di una specie di allegria che non riguardava altri libri, ma solo quello. E che quella allegria, che accendeva l’aria attorno a quelle pagine di un segreto scintillante, era una delle ragioni per cui, quando si trovava in quella penombra, in quel riposo annoiato del primo pomeriggio in attesa di scendere in cortile, di riprendere la vita, lo spingeva quasi ogni giorno a estrarre dalla libreria il volume, a sfogliarne alcune pagine, ma non prima di aver fissato per qualche istante il volto di quel signore anziano coi grandi baffi e l’aria bonaria che, nella sua famiglia, dava il nome al libro: l’Artusi.

Si diceva solo così, dice: l’Artusi. Come si sarebbe detto poi il Foscolo, il Leopardi, Dante, Michelangelo o Raffaello. L’Artusi era il nome del libro e, insieme, accompagnato dal nome di battesimo, quello del suo autore: Pellegrino Artusi. Il titolo vero, scritto chiaramente in copertina, nell’edizione Einaudi con sovracoperta bianca a righe rosse, e la copertina rigida di quel colore carta da zucchero macchiato qua e là, così come altre pagine del libro, era La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, ma nessuno, dice, aveva mai pronunciato per intero quel titolo. Era solo l’Artusi.

Dice che durante l’estate, in quella penombra, era il suo libro delle favole. Una lunga trafila di favole culinarie, di cui ricorda poco o nulla. Anzi, ricorda la difficoltà che faceva a capire tutto quello che c’era scritto, visto che l’Artusi usava un italiano che lui non aveva mai sentito da nessuno, ma era una lingua che, a modo suo, conteneva a sua volta il mistero che avvolgeva il libro e ne era, in un certo senso, il prolungamento. Gli enigmi e i segreti erano la porta d’accesso all’Artusi, come lo erano sempre stati per altre forme di conoscenza, e in quel caso avevano anche un suono che gli pareva dolce, pastoso, gaudente, a modo loro. Erano le parole dette o scritte da quell’uomo di un secolo prima, così serio, impettito, simile a certi suoi parenti che i suoi nonni e sua madre gli avevano mostrato in vecchissime foto di famiglia ingiallite, uomini dell’epoca dei suoi bisnonni, a cui, evidentemente, apparteneva anche il signor Pellegrino Artusi.

Dice che il libro si apriva con una Prefazio, c’era scritto proprio così, e con cinque parole che gli sono sempre rimaste impresse, perché avevano l’aria di non essere le parole con cui poteva o doveva iniziare un libro tanto importante. ‘La cucina è una bricconcella’, dove quel bricconcella aveva un suono anziano, da zio, un aggettivo che nessuno gli aveva mai rivolto, anche se sapeva cosa significasse, più o meno, forse perché lo aveva sentito in un film o in una favola di La Fontaine, o in qualche altra storia che gli avevano letto. Ma perché una bricconcella? Dice che non lo sapeva, ma non importava, quella parola suonava a sua volta piena di un mistero gaudente e stava bene lì, all’inizio di quel libro. E quella specie di godimento iniziale era subito negato, o così gli sembrava, dal terzo capitolo del libro, intitolato con una certa severità Alcune norme di igiene. Il secondo era semplicemente L’autore a chi legge. Cosa c’entrava l’igiene in un libro così? Lavarsi le mani era necessario, prima di andare a tavola o per cucinare, e aveva visto molte volte sua nonna lavarsele bene prima di impastare la sfoglia o la frolla o le patate per gli gnocchi. Ma erano strane, quelle norme, e a lui risultavano antipatiche, dice, e così passava a sfogliare a casaccio il resto del libro, come si farebbe con un libro degli oracoli.

Dice, adesso, sfogliandolo ancora, ripetendo quel gesto, per andare a stanare i nomi di piatti che a memoria non saprebbe ridire, e per ripetere un gesto che magari lo porta a imbattersi negli stessi titoli di allora, che si poteva passare dalla carne all’imperatrice al pollo fritto coi pomodori, dai brigidini ai sandwichs (scritti così) o ai crostini di milza, facendo un lungo viaggio attraverso il germano in umido, le costolette di vitella di latte alla milanese, la conserva di azzeruole, il migliaccio di farina dolce volgarmente castagnaccio, la zuppa di ranocchi, gli spaghetti con la balsamella e le uova di neve, e in tutti quei nomi che sembravano trasudare sapori, odori, profumi carichi di calore come quello che affocava l’aria fuori da quella penombra in cui sfogliava e galleggiava. E il sentore del libro era l’annuncio di una sterminata possibilità di assaporare, insieme la vita e la cucina, quella bricconcella.

Dice che, più di tutto, lo colpiva il fatto che l’inizio del libro fosse così strano, a suo modo modesto. Quando apriva per curiosità altri libri che in famiglia dicevano importanti, come la Bibbia, la Divina Commedia che suo zio, si diceva, avesse provato a leggere all’età di otto anni senza capirci nulla, o (per chissà quale motivo) Così parlò Zarathustra di Nietzsche (forse perché aveva dei gran baffi anche lui), subito si scontrava con parole grosse, frasi che pesavano tonnellate e che non capiva, ma ne intuiva il peso.

L’Artusi, invece, apriva quella esplosiva carrellata di piatti con una modestia esemplare che, dice, lo lasciava interdetto e gli faceva, insieme, un enorme piacere. La prima ricetta era ed è tuttora e lo sarà per sempre il brodo. Semplicemente BRODO. Il signor Pellegrino Artusi aveva deciso di accostarsi alla sua impresa partendo dalle istruzioni per preparare un brodo come dio comanda e, in quella penombra, in quel calore che divampava affaticando le pareti esterne della casa, i balconi, le strade, il cortile che lo avrebbe accolto di lì a poco, aveva l’aria di essere a tutti gli effetti uno scherzo, sebbene a casa sua il brodo si mangiasse anche quando c’erano quaranta gradi all’ombra. Il brodo, solamente il brodo. E, per rincarare la dose, anzi per renderla a suo modo perfetta, l’Artusi si preoccupava di essere immediatamente utile, di mettersi al servizio di chi non potrebbe senza la salute apprezzare tutto quello che contengono le centinaia di pagine successive. Prima l’igiene, poi il piacere e dunque ecco la seconda ricetta: BRODO PER GLI AMMALATI.

Dice che era come sentire chinarsi l’autore sulla pagina e, insieme, sul lettore, per fare una carezza a entrambi, così da rassicurarli, da far sentire loro il calore necessario a prendere la vita per il verso giusto, nella salute e nel piacere. L’Artusi, per prima cosa, si preoccupava per gli ammalati. Si preoccupava che non potessero mangiare con gusto e, dunque, bisognava rimetterli in sesto.

Poi, dice, in quella penombra, suo nonno si risvegliava, sua nonna, che nel frattempo si era davvero assopita, si riaveva di colpo, abbandonava il giornale e tornava in cucina a organizzarsi per la cena, e il mondo tornava a vivere. Era ora di andare in cortile, di uscire da quella coltre di frescura apparente e di abbandonare i sogni di Artusi, la sua avventura nel piacere. Dice che, sulle prime, gli è sempre dispiaciuto. Dice che gli dispiace soprattutto di non poter tornare mai più a quella penombra avventurosa, perché dura lo spazio dell’infanzia, che muore insieme a quelle estati. Da quel momento, che lo si voglia o meno, si procede come ammalati a cui va somministrato il brodo più adeguato.

Cioè il brodo che l’Artusi ci ha consegnato, perché possiamo tramandare il potere.

IL BRODO PER GLI AMMALATI DI PELLEGRINO ARTUSI

Un professore di vaglia che curava una signora di mia conoscenza, gravemente malata, le aveva ordinato un brodo fatto nella seguente maniera:

« Tagliate magro di vitella o di manzo in bracioline sottili e mettetele distese una sopra l’altra in un largo tegame; salatele alquanto e versate sulle medesime tanta acqua diaccia che vi stiano sommerse. Coprite il tegame con un piatto che lo chiuda e sul quale sia mantenuta sempre dell’acqua e fate bollire la carne per sei ore continue, ma in modo che il bollore appena apparisca. Per ultimo fate bollire forte per dieci minuti e passate il brodo da un pannolino ».

Con due chilogrammi di carne si otteneva così due terzi o tre quarti di litro di un brodo di bel colore e di molta sostanza.

UN RACCONTO IGNORANTE, SBAGLIATO, DOVE SI FA A PUGNI

di Davide Bregola

Certe volte si fanno sogni premonitori, altre volte non c’è nessun simbolo o significato recondito, in quei sogni di merda, ma solo casuale associazione di idee. Per cui roba semplice, nella testa. Mentre ero nel mio lettuccio e Tommi se la spassava sgagnando pane e mele sul divanaccio enorme della cucina, sognai di avere due enormi e spessi baffoni alla Nietzsche e di gettarmi contro un cocchiere tale e quale a Marco che mi frustava. Enormi ratti trainavano un’enorme zucca su ruote. Quando nel sogno sbucò la faccia di Simona dalla finestrella della zucca iniziai ad urlare di essere il re d’Italia. Mi svegliai di soprassalto e trovai Tommi accovacciato vicino al mio cuscino con il suo musaccio da cane piantato contro il mio orecchio destro. Stavo avvicinandomi sempre più alla resa dei conti. Con Marco forse non c’era soluzione, ma gli stavo andando incontro. Dovevamo vederci per darcele di santa ragione. Questioni sentimentali, stando a lui.

Udii una gran folla che arrivava. Non sapevo davvero cosa diavolo stesse succedendo. Gridavano il mio nome e correvano all’impazzata verso il bar. Avevo portato con me il cagnaccio, lo tenevo al guinzaglio nero borchiato e ogni tanto sbucava col suo muso tra la museruola e il laccio in pelle. Sembrava mi dicesse di stare calmo che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Arrivai nella piazzetta del bar di Bondeno, là vicino a Tassi che fa un meraviglioso carré di Bolliti, e mi misi a cavalcioni di un paracarro in marmo proprio nel momento in cui la folla faceva scostare un pezzo di vecchia pittura all’angolo della Torre del municipio e poi, oltrepassatolo, si radunava tutta intorno alla fontana gridando ogni genere di cose, tipo: “Vai, Vai, che Marco te le suona!” “il Filosofo ora le prende di santa ragione!” “Che dici ragazzo? Codardo?” “Fatti prendere, vigliacco!” “Vienitene giù da quel paracarro, mica sei un’aquila!”. Mi chiamavano “Filosofo” perché ne so a pacchi sui presocratici e su Nietzsche. Per questo sono il Filosofo. Be’, mi limitai ad ancorarmi meglio, mi misi più comodo e rimasi lì. Avevo capito di che cosa si trattava: un’altra di quelle dannate risse tutte organizzate e predisposte a mia insaputa per mettere a posto le cose come si deve. Sapevo quanto doveva essere arrabbiato Marco per la questione Simona. E sapevo che tutti sapevano perché le voci girano, girano maledettamente e perché gli esseri umani non si fanno i fatti loro. E ora quelli volevano scatenarmelo contro e godersi un combattimento. Per cui feci passare cinque minuti pieni. Le provarono tutte per istigarmi. Facce di scherno mi chiamavano traditore o ipocrita. Mi chiamavano, mi imploravano. Mi promettevano soldi per l’incontro. Ma io non mi alzavo dal mio scranno in marmo. E allora ricaddero sull’unico argomento che non avrei potuto tollerare. Urlarono: «Non si fa i bastardi con gli amici. Marco non l’avrebbe mai fatto con te!. Non sei un vero amico!»

Qualcosa, dentro di me, venne fuori, e qualcos’altro entrò. Rimasi lì ancora per due o tre secondi, con un’espressione vuota, e digrignai i denti; quindi scesi dal dissuasore e cominciai a camminare verso di loro. Dalla folla si levò un ruggito. Tutti mi si fecero intorno. C’era un tale rumore che non potevo far nulla. Era come un’onda che si alzava dal fiume Napoleonico e ricadeva sul mio capo. Non riuscivo a vedere Marco, c’era troppa gente. Vedevo facce di ogni tipo, ma non la sua con quei capelli grigiastri. La folla si ritirò e si dispose a quadrato nella piazza, lasciando uno spazio grande abbastanza per me e lui. Ma non riuscivo a vederlo.

Qualcosa mi colpì in mezzo alla fronte. Doveva essere un bolide di un qualche tipo, magari una pariglia di tori selvaggi, o il paraurti di una macchina arrivata lì a folle velocità, comunque mi lasciò cieco. Sentii uscire qualcosa dal cuore, seguito da un latrato, ma era solo Tommi che andava a rifugiarsi dietro le gambe di qualcuno della folla. Scossi il capo, ma non potevo vedere. Dopo qualche secondo un altro colpo: sembrava uno scoppio! Certe volte, quando si fa a botte, magari ti pestano e quel colpo ti acceca, e magari quello dopo ti fa tornar la vista. Fu così che vidi Marco proprio davanti a me. Ero stanco, e la testa era come un pezzo di pane secco. Stavo male, non respiravo bene. Avevo la faccia intorpidita. Non ero mai stato picchiato così duro. Non sapevo fare a botte in quel modo, come un pugile, ma era l’occasione giusta per imparare. Vabbé, menare era una cosa nobile. Per carità, l’ho fatto diverse volte. ma non è che mi allenavo. Facevo a pugni con l’aria e con la vita. Questo bastava. Conoscevo un solo sistema per battere Marco. Sapevo che era arrabbiato e quindi poco lucido. Era grosso, ma era lento e accecato dalla rabbia. Ancora un po’ di quei cartoni, però, e io sarei stato più stanco di lui. Dovevo stare calmo, lui non avrebbe potuto affrontare un combattimento di corsa. Io ero più grosso di tanta altra gente, ma nemmeno lontanamente grosso quanto Marco. Dovevo colpire alla cieca con tutta la forza che avevo o che avrei mai sperato di trovare. Dovevo farmi a pezzi i pugni su quella sua testona canuta zioca. Non sapevo perché. Dovevo e basta. Marco mi aveva colpito due volte in viso. Neanche lui sapeva perché. L’aveva fatto e basta. E tutto per uno sgarro dovuto a una femmina. Ma che dovevo fare, mica era colpa mia se sapevo tutti i migliori posti per andare con una tipa a fare le cose. Ma che ci potevo fare se Simona c’era andata con me in quel posto sotto al melograno e non c’era andata con Marcolino…l’albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli in fior.

Cominciai. A camminare, a dondolare, a piegarmi e a scansarmi. Non potevo mollare, nemmeno per un secondo. Lui non era abituato a quel tipo di combattimento. Di solito i ragazzi danzavano, e sprecavano un po’ di tempo. Alcuni lo sprecavano tutto. Anch’io avevo combattuto a quel modo, e andava anche bene, allora, ma ora non avrebbe funzionato. Così feci in modo che i miei pugni partissero e tornassero dalla sua faccia senza mai una pausa. Una catena di montaggio di pugni. E a basso costo. Non ce l’avevo con Marco, mentre lui ce l’aveva con me. Ma non mi piaceva questo genere di cose, questo mettere le cose a posto con i pugni, e ce l’avevo con gli uomini che avevano fatta nascere quella rissa. Coi ragazzi cui era stato insegnato che dovevano gridarci intorno. Con le donne che ci ricamavano sopra e s’inventavano un sacco di bugie. Odiavo fare a botte con gli amici. Soprattutto se erano colleghi, diciamo così, di lavoro. Stavo prendendo a pugni Marco, ma in realtà stavo combattendo contro queste idee del cavolo che la gente si mette in testa. Marco indietreggiava. Non aveva il tempo di coprirsi e replicare. Non aveva il tempo di lavorare coi suoi grandi piedi. Insomma non aveva il tempo di fare niente. Mi scaricava colpi sulla schiena e sopra alla testa, ed era come se mi picchiasse con un idrante. Io non stavo dando ancora il massimo. Sparai una sessantina di colpi. Mi feci più vicino, fra le grandi braccia di Marco, alla sua portata, e mi battei come un cane ubriaco di sangue in un mattatoio. Volevo solo farla finita. Indietreggiava, malfermo, cercando di tenersi in equilibrio abbastanza a lungo da potermi spezzare in due con uno di quei braccioni e pugni da pompiere. Ma non funzionò. Inciampò sui sanpietrini. Si sollevò ma inciampò di nuovo. Si rialzò, cadde a terra e cercò un appiglio su di me tirandomi la manica del giubbotto. Era lì, in piedi, e muoveva un braccio facendolo ondeggiare, come per tenersi a distanza. Non potevo lasciargli riprendere fiato, permettere che si togliesse la polvere dagli occhi, che si rinfrancasse. Altrimenti avrebbe ripreso vigore e mi avrebbe fatto rotolare la testa giù per il vicolo. Lo colpii più rapidamente che potei, e più forte che potei. Davvero non pensavo di avere tutta quella energia. Lui crollò un paio di volte appoggiandosi alla fontana e appoggiando le spalle alla vasca si rialzò. Non poteva cadere. Mi si buttò addosso, mi colpì in faccia e mi sentii come paralizzato. La mascella ce l’avevo lì come appesa. Non sapevo perché. Forse era mezza staccata. Tutt’a un tratto, e per nessuna ragione che la folla potesse capire, Marco smise di battersi, alzò le mani e si arrese.

«Sei fatto?»

E lui: «Non posso continuare.»

«Ne hai abbastanza?»

«Penso di si, smettiamo.»

La folla urlava, zompava e strideva come un mucchio di maniaci.

«Marco è alle corde!»

«E’ andato giù!»

«Ma se lo ha abbattuto tre volte!»

«Waaaahhhhhhhh!»

«Tipo tosto il ragazzo!»

Marco lasciò che il suo corpo sprofondasse un poco, si ravvivò i capelli e si grattò la fronte con una mano mentre con l’altra si tirava su dalla fontana. Rimase lì per qualche minuto, ma la folla non voleva che riposasse. Io mi avvicinai a lui e ripetei, per essere doppiamente sicuro: «Ne hai abbastanza?» «Ho detto che devo andare. Ci vediamo più tardi.» «Non ho voglia di vederti più tardi. Voglio che sistemiamo la faccenda ora, una volta per tutte. Non voglio che succeda ogni dannato giorno. Quindi, o andiamo avanti, oppure questa sia la fine per noi due.»

«Va bene, facciamola finita.»

Povero Marco, era stracco morto, come me, del resto. «Sono…ne ho abbastanza,» disse.

E io quasi sussurrai al suo orecchio: «Pure io.»

Degli uomini mi diedero qualche euro, altri mi allungarono dei ventini.

Tirai su più di duecento euro. Corsi lungo la piazza fino a raggiungere Marco. Aveva una brutta cera. Suggerii: «Ti va un buon gelato?»

«Naa. Piglialo tu.»

«E te niente?»

«Naa.»

«Dai, all’inferno tutto il resto. Noi non abbiamo mai litigato, non ce l’abbiamo con nessuno a parte quei dannati che vorrebbero che continuassimo a scannarci.»

«Bastardi.»

«Alla crema, Marco?»

«Forse…»

Quello che voleva.

«Fagola» mi disse. «Quanti soldi hai fatto?»

«Fammi vedere…circa duecento…»

Gli porsi la metà. L’avevamo sempre fatto per tutto, di dividerci i soldi, o almeno una parte.

«Quanto hai adesso?»

«Be’, io ho solo questi, il resto son debiti.»

«Te ne presto, se hai bisogno.» Mi disse.

«Va bene così.» Prese una moneta da due euro con l’effigie del vecchio Dante Alighieri e lo tenne sul palmo della mano; il sole illuminò la moneta, Marco si sedette a terra, pensoso. Tommi arrivò da dietro l’angolo creando un po’ di scompiglio tra le persone che passavano in centro. Lo presi per la testolona e lo accarezzai. Il cagnaccio mi guardò e fece come un sorriso, o forse immaginai io che sorridesse. «Sai a chi voglio darlo questo?»<

«Scossi il capo.»

«È per Tommi. Prendigli del buon filetto.»

«Al cane?»

«Non è un semplice cane» mi disse. «E’ un cane con una grande anima.»

«Che diavolo ne sai tu?»

«Basta aver letto qualcosa di London, asino!»

Cosa rimane del sogno che feci la notte prima? Di me che diventavo pazzo come Nietzsche cercando di difendere dei topacci, anzi dei ratti giganti? Be’, almeno Nietzsche prima di impazzire del tutto aveva scritto Ecce Homo, mentre io me le ero date di santa ragione con uno dei miei migliori amici. Cosa dovevo fare ora? Ecco l’uomo! Ponzio Pilato disse questo alla folla quando gli fece vedere Gesù flagellato. Come a dire: Ecco l’uomo, l’ho punito per bene. Ora basta. Alla folla invece non bastavano le piaghe e il sangue e le ferite…Con questi pensieri in testa me ne andai a dormire a Pilastri alla locanda della Dogana, fregandomene del dolore che sentivo lungo tutto il corpo.

«Tommi, amici?»

«Mmmmhhh,» mugugnò, e Tommi fece di sì col muso, annusando l’aria.

Se Marco avesse voluto gli avrei potuto insegnare due o tre posti buoni per andare con una ragazza. E gli avrei detto due o tre segreti per conquistarle. Ma doveva fare il bravo, e smetterla di volermi tonfare per un nonnulla.

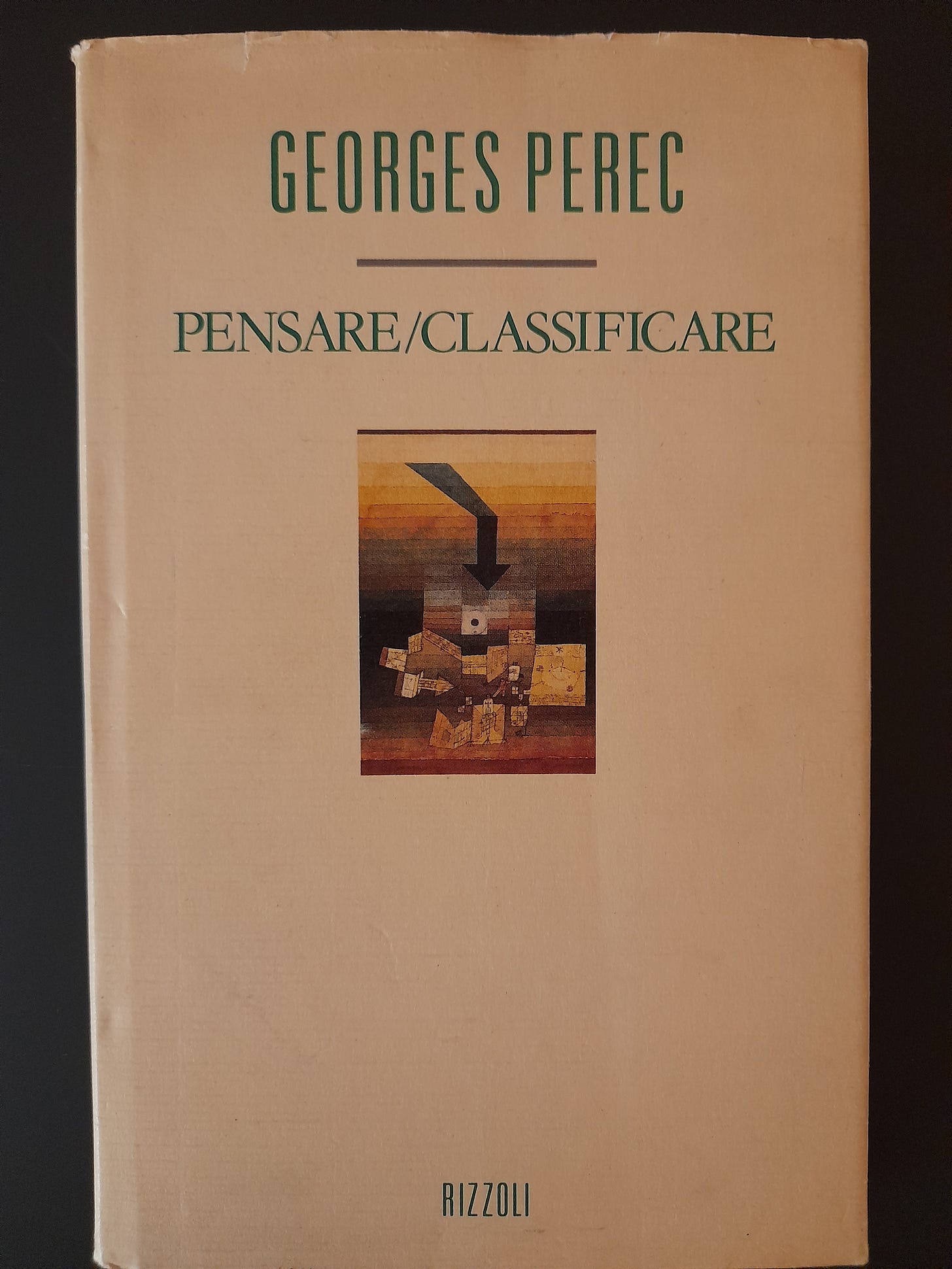

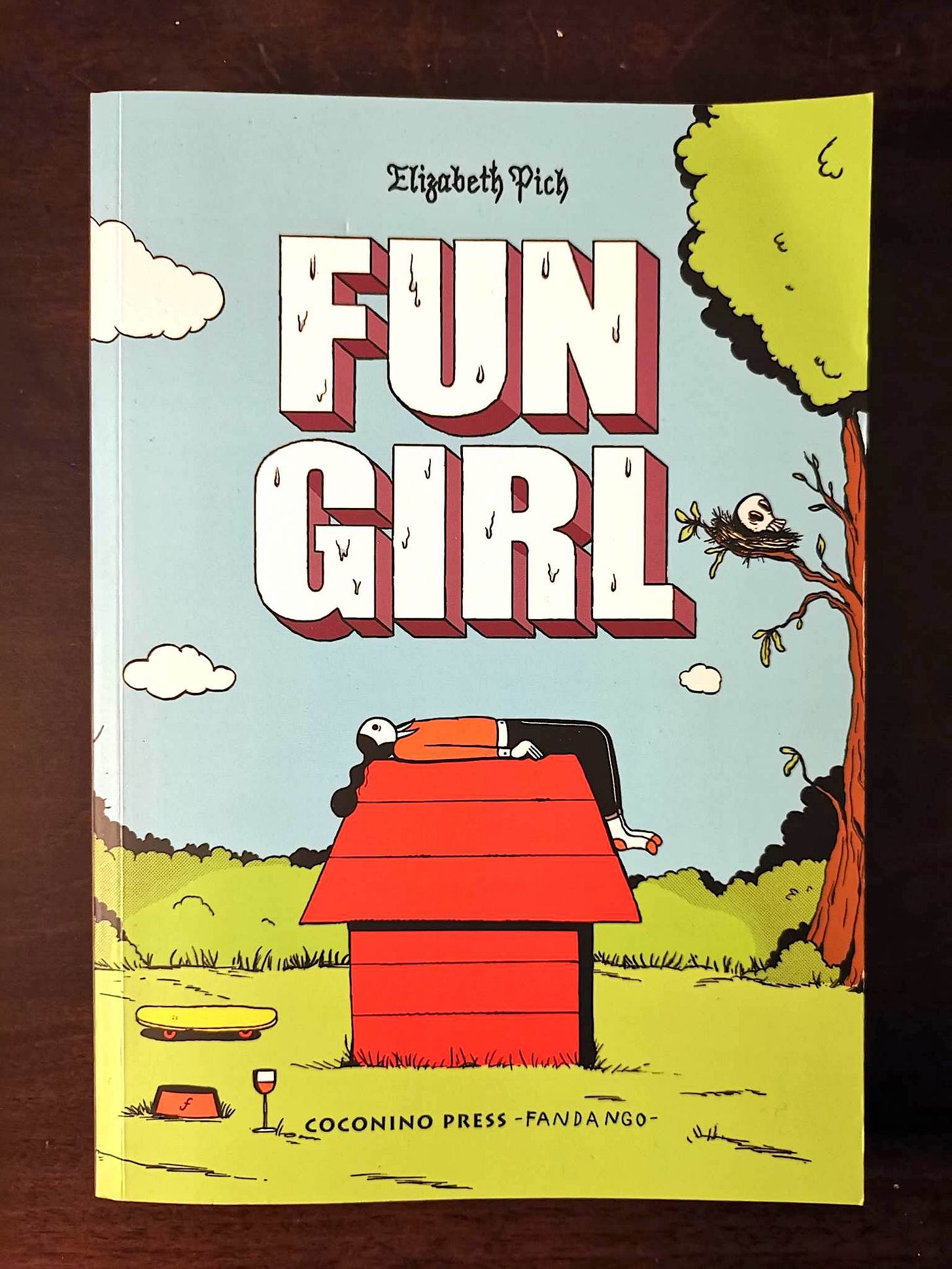

Quattro copertine a testa di libri che ci sono serviti nel 2022

Jacopo