KID, DI LÀ IN FONDO

di Marco Galli

VIA ZAMBONI 32

di Jacopo Masini

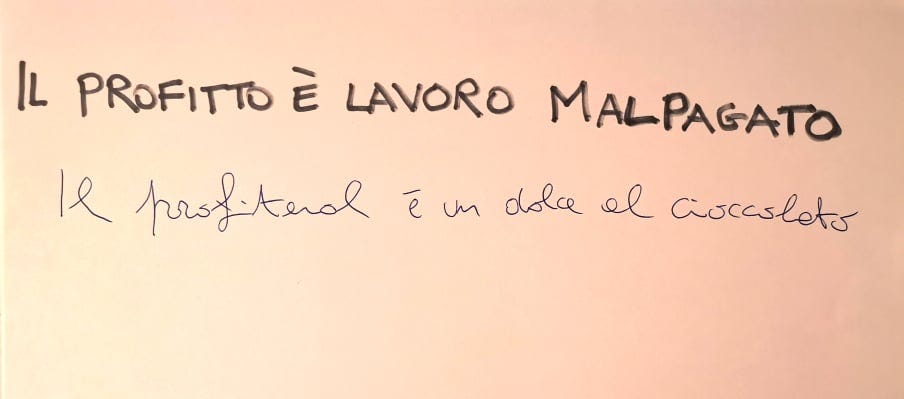

Su una parete del numero 32 di via Zamboni, cioè una delle sedi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna, c’era una scritta, anzi, una doppia scritta, che nel corso degli anni ho raccontato a decine di persone che, forse, alla terza, o quarta, o quinta, o magari decima volta che gliel’ho raccontata mi hanno guardato come si guarda un dejà vu di Matrix, cioè con la sensazione che qualcosa stesse andando storto, soprattutto per me.

Ma il motivo per cui ho raccontato così tante volte di quella scritta, della sua esistenza sulla parete in fondo al corridoio di ingresso del numero 32 di via Zamboni, quella a destra della scala che saliva al primo piano dove andavo a seguire le lezioni di Teoria della Letteratura di Mario Lavagetto, è che, secondo me, segnava una spaccatura storica, geografica, antropologica, culturale – e potrei aggiungere molti altri aggettivi del genere, ma la smetto – ed era incredibilmente riuscita e molto divertente. Quindi, a modo suo illuminante.

E adesso non c’è più. Hanno dato il bianco, com’è normale che sia, visto che quella scritta io l’ho vista la prima volta nel 1994 circa, e l’hanno coperta, sebbene, secondo me, meritasse di essere protetta con un vetro come si fa coi pavimenti di Pompei o certi antichissimi affreschi che rischiano di andare perduti per sempre, ma non è accaduto e dunque mi tocca continuare a parlarne.

Quella scritta ricordo che mi aveva colpito perché rovesciava in un attimo tutto un sentimento diffuso di rivalsa sociale che all’inizio degli anni ‘90 avevamo ereditato dagli anni ‘80, ma ancor prima dagli anni ‘70 o ‘60, cioè dal ‘77 bolognese o dalle lotte sociali e studentesche del ‘68, e che avevamo accettato – in tanti, mica tutti, ma a Bologna sicuramente in moltissimi – come se fosse indiscutibile. Robe come la lotta di classe, l’uguaglianza e la libertà come concetti astratti che non sapevamo bene dove appoggiare nella vita reale, o il fatto che le classi subalterne fossero sfruttate perché sì e basta, che è anche vero, ma non si capiva bene come e perché.

Dunque, tutte le volte che entravo al 32 di via Zamboni e mi incamminavo verso lo scalone che saliva al primo piano, gettavo un’occhiata a quella doppia scritta e ridevo di un sorriso liberatorio, come fosse arrivato Groucho Marx a darmi la sveglia e spezzare l’incantesimo di pensieri che pensavamo in automatico, una sveglia come quella che suonava come quando entravo in aula, verso le sei di sera, se non ricordo male, e mi sedevo ad ascoltare Mario Lavagetto parlare di meccanismi da smontare, di Dostoevskij e dei fratelli Karamazov, di Balzac, di menzogna e finzione, del Processo di Kafka, di Ford Madox Ford e di come funzionava il suspense, visto che quel corso era proprio dedicato al suspense e io mi domandavo tutte le volte come fosse possibile che in quella stanza, mentre sotto le finestra dell’aula, giù in strada, sotto i portici davanti al Teatro Comunale di piazza Verdi, i punkabbestia suonavano imperterriti i bonghi, io mi domandavo come fosse possibile che in quell’aula fossimo sempre quindici o venti al massimo, ad ascoltare Mario Lavagetto che prendeva le storie e la letteratura e ti faceva vedere cosa c’entra intorno, dentro o sotto, come fanno i meccanici bravi quando gli porti la macchina rotta.

E allora mi viene da pensare che quel senso di sovvertimento, tra il 1993 e il 1998 circa, l’ho provato innumerevoli volte, frequentando Lettere a Bologna, anche solo incrociando in un corridoio Piero Camporesi, domandandomi poi per molto tempo perché cazzo non avessi frequentato le sue lezioni, ma poi penso che dovevo andare a quelle di Maria Luisa Altieri Biagi per l’esame di Storia della Lingua Italiana, che parlava di evoluzione della sintassi nella storia delle nostra letteratura, da Redi, passando per Galilei, fino a Zavattini, Calvino o Paolo Barbaro, e quando uscivo in via Zamboni, o in piazza Verdi, nell’andirivieni del cazzeggio studentesco, di secchioni trafelati e gente che non si è mai laureata, qualcosa si rompeva e si ricomponeva sempre, nel mio cervello.

Mi sentivo anche infinitamente solo, vagabondando per la città tra una lezione e l’altra, a volte anche per due o tre ore, tanto che una volta sono partito a piedi, sono arrivato in piazza Maggiore, ho preso via D’Azeglio e, a forza di camminare, sono arrivato alle prime colline quasi con disperazione, per poi tornare indietro e seguire una lezione proprio di Lavagetto, se non ricordo male. E potevo sentirmi solo anche durante le lezioni di Guido Guglielmi che parlava di Gozzano, Derrida e Futurismo dentro un’aula ingolfata di centinaia di studenti, per poi rimanere a osservare Guglielmi che usciva zoppicando, coi capelli grigi incollati alla testa e gli occhialoni con la montatura nera, o a Storia dell’Arte Moderna con Anna Ottani Cavina, che parlava di scoperta e invenzione della luce dei nordeuropei in viaggio in Italia e dell’importanza di guardare, prima di tutto guardare, ma ero solo in mezzo a cose che mi sbalestravano il cervello, come Vito Fumagalli che spiegava come l’immaginario fantasy facesse perno su una idea del Medioevo tutta sbagliata, cioè come di un’epoca buia e terribile.

E dunque, tutte quelle lezioni che mi stavano facendo vedere il mondo e le storie come una cosa che non avevo mai contemplato in quel modo prima dei miei vent’anni, avevano dentro la spina esplosiva di quella scritta sulla parete del numero 32 di via Zamboni.

Entravo e me la trovavo là, di fronte.

Una mano che aveva agito per prima, e che proveniva appunto dagli anni ‘60, ‘70 e ‘80, aveva scritto:

IL PROFITTO È LAVORO MALPAGATO

Subito sotto, uno che aveva scavalcato le macerie del Muro di Berlino appena caduto, aveva scritto:

IL PROFITEROL È UN DOLCE AL CIOCCOLATO

Così, trovandosi lì di fronte, vedevo queste due scritte sovrapposte e rimanevo incantato:

IL PROFITTO È LAVORO MALPAGATO

IL PROFITEROL È UN DOLCE AL CIOCCOLATO

Il suono delle parole aveva guidato la seconda mano a sovvertire con una gag grouchista il senso della prima. Una specie di Toti Scialoja delle scritte murarie. L’ovvio si era impadronito di un altro genere di ovvio, smascherandolo. Cosa significava davvero la prima frase, visto che la seconda aveva un senso chiaro? Profitto e profiterol esplodevano, così accostati, aprendo una crepa che, secondo me, è stata il cuore della caduta di tutto. Tutto quello che era serioso e indiscutibile stava diventando ridicolo sotto i nostri occhi e non sapevamo ancora bene come dirlo, a parte l’autore della seconda frase.

Lì, sulla parte del numero 32 di via Zamboni, secondo me, c’era l’avvertimento ultimo che era già finito tutto e non lo sapevamo, in quel rovesciamento comico che avrebbero dovuto tutelare come i mosaici di Pompei o Ercolano e invece no. Invece mi tocca raccontarlo e fare la figura del balordo ripetitivo, che poi è quello che sono, probabilmente.

BLABLABLA

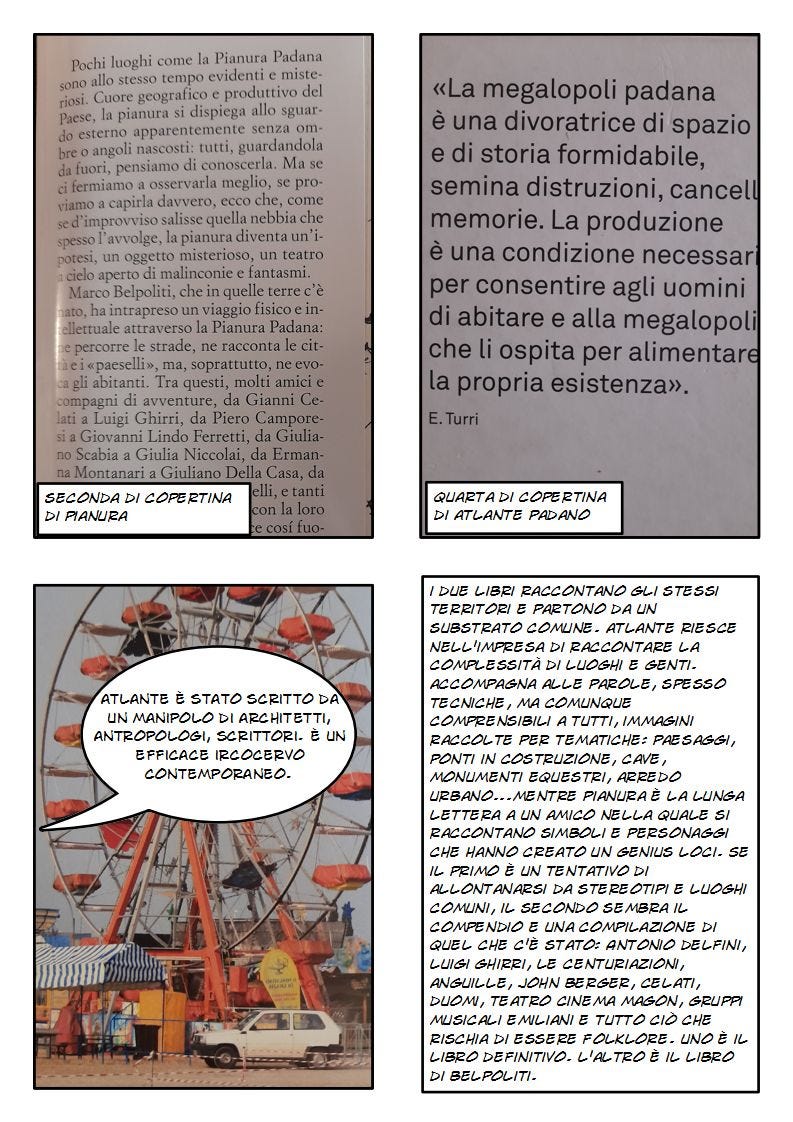

di Davide Bregola

A proposito di focacce no? Ecco, in giro c’è pieno di scrittori che fanno la lista dei loro libri preferiti e blablabla, ma pochi sono quelli che invece di parlare dei libri della loro vita parlano dei libri di cui hanno interesse a parlare in quel momento. Non so se mi sono spiegato. Il primo dei libri che leggo, rileggo, ricopio e studio è di J.A. Baker e s’intitola L’estate della collina edito da GeaSchirò.

E’ un libro di descrizioni. Non ci sono uomini che raccontano storie, ma c’è solo bosco, c’è vento, ci sono intemperie e alberi. E’ un libro primitivo, semplice, che può scrivere solo chi ha capito tutto, o quasi, della vita. L’avremo letto in cento persone. Un altro capolavoro è Dogwalker di Arthur Bradford edito da Einaudi. Sono dodici racconti di poveracci e disperati che raccontano la vita come se fossero sempre sul punto di gioire e di svoltare. Un libro pieno di gioia, di bontà, di dolore e sofferenza. L’avremmo letto in centocinquanta persone? Trilobiti di Breece D’J Pancake l’ha pubblicato ISBN. Attenzione: è stato ritradotto e pubblicato da Minimumfax, ma a me piace di più la versione ISBN. E’ più bella sia tipograficamente che nella sintassi e nel lessico usati per tradurlo dall’americano. Al suo interno ci sono storie di marinai e boscaioli, contadini e cacciatori. Anche qui si racconta la vita dura e meschina degli uomini, ma quando la scrittura raggiunge vertici di questa grandezza non si fatica a pensare che l’umanità può ancora salvarsi dalla fine. Secondo me il libro ha venduto. Ma non per il suo valore, quanto invece perché lo scrittore, dopo averlo scritto, si è suicidato e ha lasciato solo un’opera all’attivo. Poi c’è Helen Humphreys che quando scrisse Cani selvaggi, Playground, era in stato di grazia. La storia di un gruppo di persone che attende, alle soglie del bosco, il ritorno dei loro cani fuggiti per tornare selvatici, mi fa ricordare che siamo tutti lì. E aspettiamo. Infine c’è il Lazarillo de Tormes di anonimo, edito da Feltrinelli. E’ bello leggere quanto, da sempre, possono essere laidi, meschini, cattivi gli uomini e quanto possono anche diventare grandi con gesti inaspettati. E poi mi piace la focaccia di Recco.

SECONDO ME CI STIAMO RACCONTANDO DELLE BUGIE

di Roberto Camurri

Secondo me ci stiamo raccontando delle bugie. C’è questa cosa che pensiamo di vivere nel momento più inclusivo della storia dell’umanità e mi lascia turbato. Perché io, l’inclusività, la vedo solo quando cammino per la strada, quando la gente non si parla e le cose le fa, senza fermarsi a pensare. La vedo sempre quando mia figlia si muove e parla e agisce. Per il resto mica tanto, che io, quando sento parlare le persone, un’aggressività come quella che ascolto e leggo adesso non la pensavo mica possibile. È tutto uno schierarsi, un bianco o nero, un esporsi da tifosi che inneggiano al giusto e allo sbagliato che c’ho il timore di dire qualcosa, alzare una mano, dire la mia, partecipare a ciò che ci ostiniamo a chiamare dibattito ma che magari lo fosse, un dibattito. Ho la pigrizia al mio interno, e perciò non farò esempi, che l’ultima cosa che voglio è che mi dicano ah, ma allora tu sei da quella parte – qualcuno – oppure: oh, sei da quest’altra – qualcun altro – e scatenare un putiferio mi mette una stanchezza addosso pesantissima già solo a immaginare di dover star qui a giustificarmi, approfondire. Che poi non è vero, anche io mi racconto le bugie, faccio parte di quell’esercito lì. A me scatenare il putiferio mi piace, solo che mi piace farlo con le persone che posso toccare, quelle a cui posso poi offrire da bere, vedere mentre diventano tutte rosse in faccia perché le faccio arrabbiare, e allora faccio polemica con Mollette direttamente, che al massimo Jacopo e Davide mi invitano a cena e litighiamo e finisce a bottigliate in testa che dà anche più soddisfazione.

È un po’ di tempo che nel mio ambiente, quello dei libri, vedo un po’ lo stesso atteggiamento, che quando esce un libro c’è sempre più gente che prende di mira quello che il libro racconta e dice che certe cose non si possono mica più scrivere, che sono superate, che siamo nel 2022 e delle pippe che si fa un padre di famiglia sulle crisi di mezza età sono una roba del Novecento, vecchia, il mondo sta andando da tutta un’altra parte. E anche quassù, nel numero uno di questa bellissima e fantasmagorica newsletter, Saccoccia scrive che dobbiamo mettere una pietra sul reale e preoccuparci del fantastico. Non è mica un brutto pensiero, eh, anzi, a me piace moltissimo, e mi stuzzica questa cosa che il fantastico dovrebbe avere molto più rilievo nella letteratura mainstream e nelle grosse case editrici e che dovrebbe avere il riconoscimento che gli spetta, che si dia spazio alle voci che si muovono nel sottobosco e che dovrebbero essere ascoltate.

Solo che mi pare un ragionamento a cui manca un pezzettino, qualcosa che non riuscivo bene ad afferrare fino a quando non mi sono messo lì a fare un esperimento: ho letto l’ultimo romanzo di Franzen e Tre Millimetri al Giorno di Matheson contemporaneamente, per vedere cosa succedeva. Da un lato abbiamo la storia di questa famiglia disfunzionale degli anni settanta e gli hippie e i figli che si drogano e i padri che sono insicuri del loro ruolo e tutte quelle cose lì da saga famigliare, dall’altra, invece, la storia di un uomo che rimpicciolisce di tre millimetri al giorno fino a diventare minuscolo e c’è la lotta per la vita, il domandarsi cosa sia, la vita, se essere alti tre millimetri significhi ancora essere umani, insomma tutte questioni filosofiche e domande intimiste che un po’ mi hanno fatto pensare che i due romanzi non sono mica tanto lontani l’uno dall’altro. E mentre li leggevo mi sono fatto il viaggio mentale che siano tutti e due ambientati nello stesso universo, che i personaggi dell’uno abbiano conosciuto i personaggi dell’altro, che Franzen e Matheson esistano nello stesso universo narrativo, un po’ come nei fumetti, quando i supereroi si incontrano nelle storie e questa cosa, che in questo nostro mondo dei libri, delle storie, ci sia spazio per tutti i tipi di narrazione che qualcuno vuole fare o scrivere o disegnare o raccontare a voce, non so, a me mi esalta in un modo che mi pare di essere un bambino che si rende conto per la prima volta di quanto è grande questo mondo qua. E quindi, niente, alla fine dell’esperimento sono giunto alla conclusione che nel mio mondo ideale al lettore dovrebbe essere data la possibilità di leggere un po’ quello che vuole, senza che nessun genere tiranneggi sull’altro, che alla fine, credo, è molto bello sapere che Franzen e Matheson sono così bravi entrambi da riuscire in qualche modo a parlarsi.

LA FOTOGRAFIA

di Ray Banhoff

A volte penso a quanto mi gasa e arricchisce la fotografia e capisco subito come mai. La fotografia è TUTTO. Un’innovazione tecnologica dell’800 di cui l’uomo ha subito capito le potenzialità creative e artistiche. Nelle arti tecniche degli ultimi secoli, prima di internet, prima dell’elettronica e della radio c’è stata la fotografia, un atto magico fatto con scatole di legno e lenti, solventi chimici e lastre metalliche che catturavano la realtà. Immaginatevi la faccia di Nicèphore Niepce, l’uomo che per primo ha visto apparire l’immagine scattata durante lo sviluppo. È il 19 agosto 1826 e dopo un’esposizione di otto ore Niepce scatta la strada che vede dalla sua finestra, impressionando una lastra di stagno. Booom. Magia nera. Era chimica, alchimia, scienza. Un atto da iniziati che ha amplificato le nostre fantasie e la voglia di raccontare storie. Quasi duecento anni dopo quella procedura misteriosa e tecnicissima è diventata di uso quotidiano. Zero sbatto, zero tecnica, solo un tasto da premere. Per esigenza lo è diventata non per capricci di mercato. Ogni giorno miliardi di persone scattano migliaia di foto con i loro telefoni, senza nemmeno rendersi conto di stare portando avanti loro una rivoluzione estetica senza precedenti. Terabyte di dati nei server in cloud di mezzomondo e in satelliti nello spazio, contengono il più grande campionario visivo della vita umana sulla terra, la più grande testimonianza documentaria del costume che la nostra specie abbia prodotto, o almeno quella più chiara. Penso che solo di Polaroid ne siano state vendute un miliardo e mezzo… e all’inizio le usa e getta, le compatte, quelle macchine che oggi si usano nei servizi di moda da centinaia di migliaia di euro, erano pensate per pensionati e signore. È sempre stata considerata un’arte minore la fotografia, si è dovuta fare strada nei musei e nelle mostre in tutto il mondo sfidando ogni pregiudizio. “Quello lo so fare anche io”, era il sottotesto del pubblico critico nei confronti di uno scatto considerato inferiore a un dipinto o una scultura. U cazz. Ormai la fotografia ha sostituito la pittura come arte desiderata dalle persone (ci compriamo una stampa Magnum a 100 euro ma nemmeno un paesaggino a olio a 15), ha preso possesso dei social network, ci ha insegnato a guardarci e potrebbe pure sostituire la scrittura. In antichità gli egizi e altri popoli si esprimevano col disegno, con l’immagine. Nel medioevo era normale saper interpretare l’iconografia della pittura e il simbolosismo sulle facciate delle cattedrali. Con tutto quell’analfabetismo erano il simbolo e l’immagine l’ABC. Oggi noi lo facciamo scattando. I bambini non sanno più scrivere, non sanno quasi leggere o comunque non capiscono niente di quelle stringhe di codice nere tutte uguali chiamate libri, ma sanno assolutamente inquadrare un soggetto o guardare in camera. Sanno distinguere una fotografia pubblicitaria col suo linguaggio da un selfie o una foto giornalistica da una foto finta. No forse una foto finta no, non la sanno distinguere da una vera, ma questo è un altro discorso. La fotografia ha pure preso possesso del cinema, tanto che ormai ci rimangono impressi solo i film con una grandissima fotografia. Che ne so: Sorrentino, Wes Anderson, Lynch, Nolan. Dovrebbero farci paura queste cose, secondo alcuni, secondo me no. C’è tutta una branca di linguisti e intrippati e filosofi e burroughsiani che sostengono quanto il linguaggio sia sempre incomprensibile, sia un virus, sia troppo interpretabile. La parola è una roba da adepti, quasi nessuno conosce il significato vero delle parole che usa e la parola scritta è come una formula magica detta a voce alta: stregoneria. Le maledizioni si lanciano inondando di formule e parole un soggetto… La fotografia non ha di questi problemi. È il linguaggio del mondo globale, non necessita di parole, non serve traduzione e si moltiplica all’infinito e ormai già non si stampa più. È prevalentemente digitale o usufruibile con dispositivi elettronici. Io fotografo le persone e le cose solo per portarmene a casa un pezzetto, perché sono un accumulatore, un collezionista. La fotografia è un’arte proustiana, quando riguardi un’immagine, quando la sfogli o la scorri sullo schermo, rivivi il momento, rivedi i colori, risenti gli odori, sei di nuovo in quel mondo. Posso piangere di fronte a un’immagine ma raramente piango di fronte a un testo scritto. Mi piacciono tantissimo i libri di fotografia e ne compro più che posso, anche se costano un botto. Mi piacciono i fotografi che scattano perché cercano la luce, il colore, o il nulla. Quelli che riprendono il nulla e lo rendono eterno come William Eggleston. Amo fotografi con cui non ho nulla a che fare come Helmut Newton o Bruce Gilden, amo Guido Guidi e Robert Frank. I classici insomma. Ho fotografato cani, vecchi, donne e pazzoidi vari, cieli e gatti, mare e bar degrado. A volte mi faccio una foto anche solo per vedere se esisto. Solo riguardandomi nello schermo e rivedendomi ci credo che sia tutto vero. Ecco che cosa è la fotografia per me.

[NOTA di Davide e Jacopo: adesso, dopo aver letto questo pezzo, andate e iscrivetevi a Bengala, la newsletter di Ray]

UNA MOSTRA NELLA BROUSSE DEL CIAD

di Elena Dak

Non so cucinare e gli strumenti da cucina esistono oltre la mia indifferenza. Tuttavia, al pensiero di allestire una mostra di acquerelli nella brousse spinosa del Ciad, dove mi stavo per recare per ricerca, ho aperto un cassetto della cucina come se fosse un gesto abituale e preso a colpo sicuro un rotolo di spago da arrosto. L'ho sempre visto avvolto su carni crude sparse di rosmarino. Tra due acacie, zigzagante tra le spine, avrei dovuto tenderlo abbastanza in alto per non rischiare che gli animali potessero imbattersi contro di esso. L'idea di allestire mostre nella natura, perché questa diventi essa stessa partecipe di ciò che è in mostra, o in luoghi strani, è di Andrea Semplici.

I pastori del Ciad sono i Wodaabe e mi sono trattenuta con loro per un mese e mezzo nel corso della loro transumanza. Gli acquerelli sono opera di Giancarlo Iliprandi che in tal caso, per la terza volta, ha accettato di illustrare e accompagnare le mie parole, ancora prima che venissero scritte, così sulla fiducia. Forse perché i protagonisti sarebbero stati pastori o perché si trattava di Africa, o perché la ricerca si sarebbe svolta in Ciad, paese che egli ha tanto amato o forse perché in fondo ha sperato che il mio scritto meritasse di ospitare quell'incantesimo che lui sa trasmettere alle sue opere e che egli ha sempre attribuito alle dita degli antichi pittori rupestri.

Dunque sono partita con acquerelli e spago non prima di aver fatto abbondante scorta in cartoleria di piccole mollette, quelle che di solito servono a sorreggere biglietti d'auguri sui fiori: blu cielo, anzi azzurre, minuscole, perfette per fogli leggeri e un filo dondolante.

Passava il tempo. Il caldo era umido e sfiniva le membra. Talvolta metteva a dura prova anche il pensiero. A volte mi pioveva addosso il cielo intero e guardavo in alto sperando in una tregua. Tutto era fradicio. Scrivevo: sapevo che descrivere l'apparente scansione identica delle giornate le avrebbe fatte apparire diverse, in preda a mille impercettibili varianti e dettagli unici. Ogni transumanza si portava via tutte le energie e mi consegnava giornate di vita dense di esperienza con cui fare i conti, giornate da riordinare ogni notte dentro di me. La mia stuoia segnava il perimetro dentro cui svolgere tante mansioni quotidiane quando eravamo in riposo e lí sopra i pastori passavano, si sedevano, chiacchieravano tra loro per farmi compagnia, le donne mi guardavano o cucivano, i bambini giocavano o si addormentavano. La mia stuoia era casa mia per tutte le famiglie e vi si accostavano con lo stesso passo incerto che li conduceva nelle case d'altri.

Passavano settimane e gli acquerelli insieme allo spago e alle mollette azzurre resistevano nel buio del borsone a infiniti scossoni, temperature torride e piogge che impregnanavano anche le ossa.

Mi persi, un giorno e una notte, tornando dal mercato. Ma forse dovrei dire che persi la via di casa e tutto quanto possedevo eccetto me stessa. Quindi persi anche i disegni, la corda e le mollette. Non ci pensai nemmeno più a quel tesoro, impegnata a vivere una notte sola con me, lontano dalla mia famiglia di pastori.

Arrivò un giorno il momento di allestire la mostra. Mahmat Bello, il mio interprete e insostituibile compagno di transumanza, ed io ci guardammo una mattina senza dirci nulla perché la stessa idea aveva preso forma nella testa di entrambi. Lui scelse gli alberi dopo aver interpellato il capo famiglia per non rischiare di disturbare le traiettorie predilette dalle mucche. Asini e capre potevano camminare dentro gli spazi della mostra indisturbati. Io appesi i fogli sulla corda che legava vari alberi tra loro. Una molletta dopo l'altra gli acquerelli presero a respirare nell'ombra fragile dentro la quale il sole si intrufolava senza fatica.Ecco: lo spazio dell'arte esisteva nella boscaglia, dentro la natura. Animali grandi e piccoli, umani, grandi e piccoli vi si aggiravano, fingendo distrazione e noncuranza, soprattutto se ero nei paraggi.

Ma non appena parve che io non ci fossi, un adolescente si avvicinò, pizzico' le mollette una ad una, prese in mano i singoli acquerelli e li studio' a lungo. Si direbbe che la comprensione di quanto appariva dovesse passare anche per il senso del tatto. Dopo lunghi minuti riaggancio i disegni e lasciò che la brezza calda del crepuscolo li tenesse in balia. L'esatto contrario di quanto accade di solito in una mostra in cui tutto è immobile e intoccabile. Complice l'allestimento ingenuo, i colori di Iliprandi cominciarono ad infrangersi contro le spine, le corna dipinte a rivaleggiare con quelle vere, i volti allucinati dei danzatori pieni di gioielli assunsero espressioni nuove in base alle pieghe che il vento imponeva alla carta. Tutta la responsabilità era affidata a quelle minuscole mollette azzurre in bilico tra belati e muggiti. Si sarebbe detto che tremassero di paura. Ma era solo il vento.

GRAZIE MILLE

di Arianna Pennacchio

Mia madre mi rimprovera perché dico troppo spesso “grazie mille” e dovrei farlo di meno.

IL COLINO

di Jacopo Masini

Un famoso apneista italiano ha detto una volta che tutti i peccati commessi in superficie si espiano in risalita, da cui, in un certo senso, il concetto di ascesi.

Risalire la china, elevarsi, ascendere sono movimenti che tendono alle vette; non a caso le montagne sono luoghi prediletti da ogni religione per l’esilio volontario, la ricerca di Dio o dell’illuminazione.

Giorgio Manganelli scrisse all’inizio di un suo testo che la natura dell’uomo è “discenditiva”. La forza di gravità ci costringerebbe al movimento verso il basso, in maniera ineluttabile. Noi che siamo composti per più del settanta per cento di liquidi, a loro volta richiamati verso il basso, siamo ineluttabilmente spinti a discendere, proprio come l’acqua, che si salva solo nel caso dell’evaporazione. L’evaporazione è una forma di ascesi? Evaporazione e svuotamento, cioè la kenosis, sono imparentati?

Ciò che purifica, nella realtà di tutti i giorni, rivestendo il ruolo di filtro e intermediatore, di sacerdote dei residui, è il colino. Un tempo per filtrare olio, acqua, vino o qualsiasi altra materia liquida si usavano panni di lino, o di seta, o altro ancora. Oggi il colino è una specie di retino per farfalle irrigidito, costituito da una semisfera a maglie strette e fini, che impedisce alle impurità di discendere a loro volta, di permanere insieme ai liquidi, di penetrare nel suolo o nelle falde e di inquinare. Il liquido che lo attraversa restituisce ciò che lo intorbidiva e andava infine separato.

La discesa inevitabile trova in questo caso una forma di purificazione discenditiva, per l’appunto, contraria all’ascesi. La si potrebbe definire “discesi”, riscattando le suggestioni infernali dell’azione.

La discesi diverrebbe perciò, grazie al colino, una sorta di mistica rivelazione gravitazionale; una pratica nobilmente bassa, anzi bassissima, tendente al gorgo, al precipizio. Un precipizio salvifico.

Ci sono anche filtri che depurano in direzione contraria, catturando le polveri sottili, e sono quelli dei tubi di scappamento e degli inceneritori, ad esempio, ed è evidente che si tratta di oggetti e macchinari molto meno nobili.

Discendere nelle profondità – dell’inconscio, del suolo, della mente, dovunque – necessita evidentemente di un lavoro preparatorio, così come l’ascesa. Ascendere, per uno spettatore che assista al miracolo dal suolo – o semplicemente all’ascesa di un palloncino – non somiglia in fondo all’ascensione o all’assunzione in cielo vista dal basso, o, al contrario, all’affondamento nell’acqua di qualcosa di grave, di pesante? Colare e discendere sono una parte del nostro destino, ascendere non si sa. Ci occorre un colino che ci agevoli il passaggio, che filtri i residui che vogliamo trattenere prima della discesa nell’abisso? Anche la parola abisso, in fondo, vale nelle due direzioni: verso il basso – l’abisso degli oceani – e verso l’alto – l’abisso del cielo.

Il colino, infine, sarebbe perfetto come copricapo, da indossare un attimo prima della nostra dipartita: nella speranza che trattenga i residui fissi della memoria ingolfata dal troppo vivere, o dai dolori accumulati per incuria, che si scontano sempre in risalita, col rischio che venga a mancare l’ossigeno un attimo prima di uscire dal mare.

FOTOROMANZO

di Davide Bregola

UN ANGELO CHIAMATO WILBUR SMITH

di Alan Poloni

Diciamo che le storie dei lettori sono fra le più interessanti che mi capiti di sentire. Sarà che chi legge ha una marcia in più in fatto di immaginazione, sarà che chi legge rientra nel bozzolo umano ogni volta che apre un libro (eh sì… ci crediamo farfalle, coi nostri alati prolungamenti artificiali, ma restiamo vermicelli incalliti, e solo quando rientriamo nel bozzolo primigenio torniamo umani…), sarà quello che volete voi, ma oggi ne ho sentita una che non può non finire su carta come elogio del lettore.

La signora che ne è protagonista legge libri sugli angeli. Gli angeli, in quel bel pratone spiritualistico che si estende fra i canali irrigui di cristianesimo e new age, col loro fascino alla Robert Plant (ma che non si droga), regnano incontrastati su altre creature dell’immaginario umano: esseri di luce che riempiono la nostra mente bicamerale, rendono la vita meno agra a parecchie persone e più pingue il conto bancario di Doreen Virtue.

Non so cosa ne pensiate voi, ma l’angelologia ha qualcosa di demoniaco; non pensate male, sto parlando in senso platonico: per Platone certi demoni sono l’unico mezzo concesso all’uomo per elevarsi verso il sovrasensibile. In ogni caso appartiene a quelle categorie parascientifiche da non sottovalutare: o perché eleva al sovrasensibile, o perché mette in comunicazione con la propria interiorità più profonda, o anche solo perché permette di liberarsi da una cattiva abitudine, la scienza degli angeli merita la massima considerazione. L’editoria angelologica offre libri che spaziano dall’interessante al farneticante, dal grande lavoro filosofico di Cacciari al polpettone new age C’è un angelo accanto a te, incentrato su affidabilissime testimonianze oculari.

E oggi, dopo essersi aggirata una buona mezzora con aria indagatrice fra gli scaffali più esoterici, questa signora mi ha raccontato la sua storia. Sentite un po’. A novembre è finita in rianimazione per sospetto covid, ma in realtà si trattava di una colica renale deflagrata in infezione, di quelle davvero pericolose che mandando al creatore in un amen e mezzo. Pronto soccorso, quindi ricovero immediato e perdita di coscienza per diversi giorni. Durante questo stato incosciente è successo quello che doveva succedere: ha avuto un’apparizione angelica, una vera e propria ontofania in mezzo al silenzio cosmico della sala di rianimazione. La cosa curiosa era che l’angelo apparsole era uno scrittore, nella fattispecie il suo scrittore preferito: Wilbur Smith. Nella visione non succedeva nulla di particolare, nel senso che lo scrittore si limitava a fare quello che di solito fa nei cartonati ologrammatici delle librerie di catena: invitare ad acquistare un suo libro. Poi il peggio è passato, la signora si è ristabilita, ed è stata dimessa. La cosa interessante è successa una volta tornata a casa, perché sfogliando il giornale ha scoperto che Smith era morto proprio in quei giorni.

E questa è la storia. Inutile dirvi quale libro si sia portata a casa, oggi, la signora. Il potere nascosto dei cartonati angelici.

LE COSE CHE PIACCIONO A ME SONO PIÙ CHE ALTRO QUELLE CHE NON INTERESSANO A NESSUNO

di Stefania Iemmi

Il punto è che io vorrei scriver dei libri, mica uno solo, proprio dei libri, uno dietro l'altro. L'ho sempre voluto fin da quand’ero piccola e me li facevo leggere così tante volte che li imparavo a memoria, e poi mi mettevo lì sul divano, con il muso concentrato e il naso che quasi toccava le pagine, e facevo credere agli amici che venivano a trovare i miei genitori che a 5 anni sapevo già leggere perfettamente. Entravano in salotto, mentre io declamavo a voce alta la storia della gallinella saggia o dell’indiano Penna Bianca e rimanevano a bocca aperta. "Beh ma tua figlia sa già leggere! Ma è un genio!" e mia madre dalla cucina rispondeva "No, è un'imbrogliona". Giravo pagina anche al momento giusto, avevo imparato anche quello. Una cialtrona.

Il punto è che io i libri non li so scrivere, perché penso che nei libri non ci si possa metter dentro delle cose qualunque no, nei libri ci vanno le cose che lasciano senza fiato, che non ti fan dormire, che le leggi e ti si apron dei mondi così dal niente e rimangon lì, nella stanza insieme a te, e tocca tenerteli per sempre, perché di armadi dove ci stian dentro dei mondi interi non li ha ancora mai fabbricati nessuno, anche se quelli di alcune mamme ci van vicino.

Il punto è che io, in realtà, di cose da dire ne ho pochine e le cose che piacciono a me son più che altro quelle che non interessano a nessuno.

Tipo l’altra sera, mentre tornavo a casa, Piazza della Steccata era già deserta, e ad attraversarla c’eravamo io e un signore anziano pochi passi avanti a me, che si è fermato un attimo di colpo e ad alta voce ha detto “Veh, ian smorsè la giostra”, ma non come se fosse una cosa ovvia dato che eran già le otto di sera, proprio come se ci fosse rimasto male. Poi è ripartito e ha svoltato giù per via Garibaldi, in direzione opposta alla mia. A me rimangono impresse quelle cose qui, mi commuovono anche un po'.

Insomma, nei miei libri ci metterei dei vecchi che parlano in dialetto. O quel cane che ho visto sempre stasera, che se ne andava via tutto impettito, tutto bianco, bello pulito e vaporoso, e poi mi sono accorta che aveva metà culo rasato con sopra un grosso cerotto a forma di croce, però che portamento aveva quel cane lì. Oppure ci metterei di quando ho scoperto che Vicolo Santa Caterina a Parma, una vietta che passa dietro Via Bixio, era detto "Sviadebit" perché, chi si indebitava coi negozianti di Via Bixio, lo prendeva come scorciatoia per evitare di passare davanti alle loro botteghe. L'ho scritto anche nella casella "Memorable Moments" della settimana che c'è sulla mia agenda, è stato il momento memorabile della settimana scorsa, giusto per farvi capire un attimo come sono poco portata per le cose che tolgono il fiato. Oppure vi racconterei che ho iniziato a leggere il libro della mia amica Patrizia e vi dirò, credo che lei invece sia abbastanza portata per quelle cose lì.

Io no, non le so scrivere, non mi succedono secondo me, o forse sì ma non me ne accorgo perché son sempre troppo presa a guardare i culi dei cani, i matti per strada, i capelli azzurrini delle vecchie, le veneziane della Torino per scegliere quella che presenta la migliore combinazione di grandezza e rotondità, a origliare i discorsi delle rézdore che fanno acquagym, che prima son lì che si dimenano e fan finta di sapere il testo di quella canzone che fa "Uuuh baby do you know what that's worth? Ooh heaven is a place on Earth" e poi nello spogliatoio dibattono su quale sia la stagionatura migliore di parmigiano per fare gli anolini. A proposito, trenta mesi secondo alcune, trentasei per altre altre, se per caso vi interessa.

E quindi cosa dovrebbe significare, che sono una specie di Amélie della Bassa? Col cazzo che lo sono.

“Tra sette giorni potrebbero iniziare le mestruazioni” dice iphone. È già mezzanotte e a n’é ora ad smorsèr la giostra.

ROBBABUONACHECIPIACE

Claude Nori è un fotografo francese che negli anni ’80 ha fotografato i ragazzi italiani al mare. Qui siamo nel 1982 a Rimini.

Vasco Rossi in un bellissimo video con la scala

Maurizio Nichetti nel 1983 a Salsomaggiore

Un film tedesco sui pescatori di siluri ”Die giganten vom Po”

I Kraftwerk in italiano a Discoring

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

LA BRESCULA

A ià vardi sti quatar

sota la lüs

an po' da obitori dl'ustaria.

S'a dgés: Gongora,

gnanca i dmandarés chi el?

In d'al pstà la calada d'na copa o d'an baston

ferum

i masna

ümiliasion d'adés e veciament, speransi,

uciadi ca pudrés verghi anca i achei.

*

LA BRISCOLA

Li guardo questi quattro

sotto la luce un po’ da obitorio dell’osteria,

se dicessi: Gongora,

neanche domanderebbero chi è.

Nell’aspettare la calata di una coppa o di un bastone,

fermi macinano speranze

umiliazioni di adesso e vecchiamente, occhiate che potrebbero

averle anche gli achei.

(da Stricarm’ in d’na parola)