Napoli

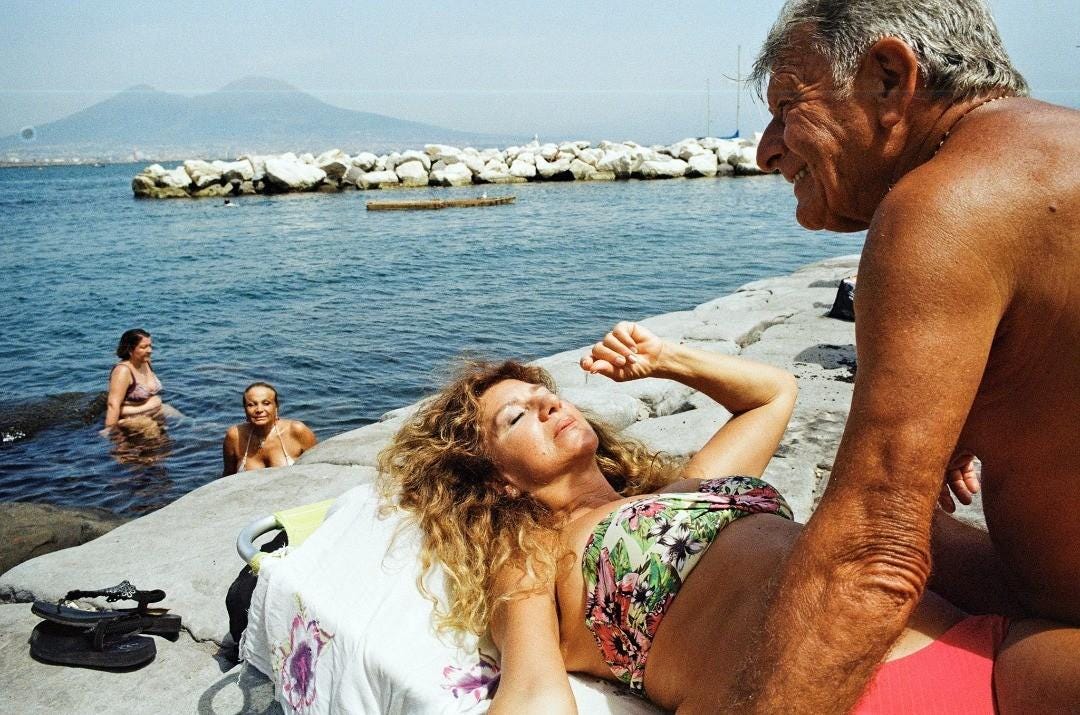

di Robbie McIntosh

“Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po’ molli” Op. cit.

di Davide Bregola

Una volta era andato là a Napoli, al bar Nilo, nella piazzetta che ha lo stesso nome del bar. Ecco, proprio lì, il titolare Bruno ha avuto la geniale idea di fare un altare votivo con il miracoloso capello riccio di Maradona dentro a una teca votiva. Dice di aver preso una ciocca di capelli su un volo di linea su cui c’erano i giocatori del Napoli provenienti da Milano. Sul sedile in cui era seduto Diego c’era qualche capello e Bruno lo ha delicatamente raccolto e messo nel cellophane sottile del suo pacchetto di Marlboro. Perfetto. Sono andato in pellegrinaggio e ho preso un caffè. Attorno alla teca c’è di tutto: santini di San Gennaro, palloni, sciarpe del Napoli Calcio, corni rossi di tutte le fogge, madonne, icone russe. Sotto vetro, ben conservato, un groviglio di capelli ricci schiacciati su carta ingiallita che riporta la seguente scritta: «Capello miracoloso di Diego Armando Maradona». Ho fatto bene a toccare il vetro e a fare il segno della croce. Io ci credo alle reliquie laiche. Volevo pure farci un libro ed ero andato a parlarne con Alberto Castelvecchi a Roma. Solo che poi ho avuto la brillante idea di parlarne in pubblico e l’anno dopo una persona presente ha fatto un libro sulle reliquie e allora fanculo.

Stavo tornando da un’isola diretto verso Calata di Massa, uno dei porti di Napoli. L’aliscafo era partito anche se il mare era in burrasca. Procedendo aumentavano le onde e a un certo punto stavamo tutti male. Per tutti, intendo proprio tutti. Persino i marinai avevano la nausea. Dicevano: “Mare forza 6!”. Non lo avevo mai visto così agitato e io non ero mai stato così male in nave. Quando siamo arrivati ho sentito d’un tratto una gran fame. Mi sarei mangiato qualsiasi cosa. E’ stato lì sulla banchina che ho incrociato l’attore protagonista di I buchi neri del regista Pappi Corsicato. Non era biondo ossigenato come nel film. Ma l’ho riconosciuto anche se era più paffuto e con un paio di Ray Ban a goccia. Aveva un trolley blu. Poi ho preso la circumvesuviana.

Il C.A.P di Napoli, dalle parti del centro storico, è 80138 e io mi sono giocato diverse volte sulla ruota di Napoli 80-13-8. Terno secco. Una volta devo aver vinto sui 138 euro. Una volta 180 euro.

Alla Galleria Umberto I, guardando tutti gli stucchi e i bassorilievi ho pensato: Che sfarzo, che eleganza. Ho pensato che nel 1890, quando a Napoli le persone potevano andare al caffè e passare in galleria, probabilmente i miei avi di Mantova e Ferrara nemmeno avevano il carretto con un ronzino o un asino. Poi sono andato in piazza del Plebiscito e all’angolo c’era un tipo che grattava ghiaccio, tagliava in due un meraviglioso limone e metteva il succo direttamente sul ghiaccio che diventava soffice come panna, profumatissimo.

Su una salita che conduce a Capodimonte, in una panetteria mi hanno preparato un panino croccante con all’interno pomodorini secchi, mozzarelle, un pizzico di sale e origano. Sono entrato al museo e mi sono ubriacato di bellezza, equilibrio, raffinatezza. Uscendo mi sono seduto al parco, sull’erba. Vedevo passare, saltellare, fermarsi su due zampe, enormi ratti lunghi e agili. Mancava un solo passaggio per farli diventare scoiattoli, ma lo spillover era vicino. Però erano ancora ratti. Io mangiavo quel meraviglioso, croccante, fresco panino e trovavo divertente la vivacità dei roditori. Solo a Parigi ne ho visti di più grandi e numerosi.

Quando esistevano ancora le targhe delle auto in cui si poteva capire la città dalla quale provenivano le persone che erano nell’abitacolo, dalle mie parti era veramente raro vedere la targa con la scritta NA. Ricordo di aver pensato: “Per forza, è così bello abitare a Napoli che le persone non ci pensano nemmeno ad arrivare fino a qua.”

Adesso quando guido ascolto solo Liberato. L’ho scoperto perché al mercato del giovedì, dal banco dei vestiti, la cassa bluetooth faceva uscire un ritmo pazzesco, una musica cantata in napoletano ma che poteva sembrare qualcosa dei Massive Attack. Pochi giorni dopo ho visto un cd nero, senza immagini, con una rosa appena accennata in controluce. Ho avuto l’intuizione e mi sono detto: “Secondo me è quella musica là…”. Infatti era Liberato. Ho visto che nel suo libro più recente Antonio Franchini cita Liberato.

Napoli è la prima città italiana in quanto a densità abitativa. Ha 3 milioni di abitanti. Non ho mai avuto l’impressione di essere in mezzo a troppe persone. Milano, per esempio, mi sembra sempre affollatissima.

Una volta al Cavallino, provincia di Venezia, avevo conosciuto una ragazza Napoletana di nome Rosanna. Aveva capelli arancione lunghissimi, pelle bianca bianca, era scostante e imprevedibile. Non avevo mai conosciuto ragazze napoletane da corteggiare, per cui era tutto nuovo, era la prima ragazza napoletana che corteggiavo. Era remissiva, sembrava giocasse. Io non ci capivo niente e così mi feci l’idea che le ragazze napoletane non fanno per me, non sono all’altezza di poterle corteggiare. Così c’erano dei suoi amici che, alle mie domande, mi dicevano: “jaaa…Rosanna…jaaa” e in teoria dentro a quelle due parole e ai puntini di sospensione io dovevo capire tutto. Invece non ci capivo nulla, mentre mi sembrava avessero capito tutto solo loro. E io dentro di me pensavo: “Vedi a non essere napoletani che succede.” Vabbé lì al lido del Cavallino ci avrei passato tre settimane. Ho capito il Teorema di Thevenin e di Norton, pensavo, la grammatica Greca e Latina, possibile che non capisca una ragazza napoletana? Sembrava la ragazza meno interessata a me sulla faccia della terra. Eppure diceva –o meglio sembrava fare capire- che le piacessi. Tutto difficile, tutto complicato. Poi sono dovuto tornare a casa e ci siamo detti sì, d’accordo, il treno. Prendo un Verona-Napoli. Prendo un Ferrara-Roma, Roma-Napoli. Però alla fine non ci siamo più visti. Successivamente ho pensato alle ragazze napoletane, al fatto che fossero così remissive e sciantose. Balle. L’unico problema nasceva dalla mia incomprensione con Rosanna. Da qualsiasi parte del mondo fosse provenuta, non l’avrei capita. Napoli non c’entrava niente.

Quella volta in cui c’era Iaia Forte che mi chiamava al telefono e mi leggeva brani di Buzzati per una lettura pubblica che doveva fare di lì a breve. Aveva detto che se li era riscritti a mano su un quaderno, per poterli capire e interpretare meglio e questo mi colpì molto. “Hai visto che professionalità!” esclamavo dentro di me. Poi ci siamo visti: mammamma che bellezza è! Mi chiedeva delle cose sull’interpretazione. Un parere. Ma io non sapevo cosa dire, non sapevo come dire qualcosa di intelligente. Proprio non mi veniva niente e quindi stavo sul generico. Era andata in camera d’albergo a cambiarsi e quando era scesa, mammamma che bella era. Sembrava un’altra. Allora pensai che per essere attrici e attori bisogna avere un certo tipo di bellezza, che non è l’essere belli e basta, non è avere un giusto equilibrio armonico tra corpo, spirito, faccia. No, non credo fosse quello. Secondo me la bellezza degli attori è la bellezza che consiste nel sembrare un altro o un’altra in ogni momento. “Sembrare un altro” significa essere sempre nuovi e fare venire voglia agli altri di rivederti. Iaia fa quest’effetto: sembrare nuova e avere voglia di rivederla. Logico che sul palco ha fatto una lettura strepitosa di Buzzati. Erano brani di racconti scelti e selezionati da me e questa cosa della Forte, a ben vedere, mi ha pure pacificato con la storia di Rosanna dai capelli arancione.

E’ tutta vita, è tutta vita, e quando girava sulle autoradio e sui mangianastri Voglia ‘e turnà della De Sio, io avevo 9 anni ma ricordo benissimo l’atmosfera che si creava a Correggioli di Ostiglia, dove abitavo al tempo. Quella enorme cascata di capelli su una faccia unica, da marionetta, mi era rimasta dentro. Era Teresa De Sio. Un giorno, qualche anno fa, per lavoro, ho potuto scegliere di coinvolgerla in un grande festival. La De Sio aveva appena pubblicato un romanzo per Einaudi e volli a tutti i costi che venisse per poterla conoscere. Non presentò il libro o meglio, presentò il libro attraverso un concerto. Arrivarono con lei le Amazzoni. Le dee. Erano le sue musiciste. Lei sembrava Nefertiti passata attraverso la sgorbia di un falegname che conosce il legno di cirmolo. La sua violinista…Poi ci trovammo tutti a cena a Carpi in un ristorante gestito da una signora napoletana che mi pare si facesse chiamare Pinuccia, che quando mi guardava, con quegli occhi nocciola luminosissimi, sembrava mi stesse leggendo nella mente tutti i pensieri maligni fatti dalla nascita fino a quel momento. A mia memoria penso di non aver scambiato nemmeno una parola con Teresa De Sio. L’ho solo salutata e le ho stretto la mano. A cena ho fatto scena muta perché ero abbacinato da una strana forza sconosciuta che c’era nell’atmosfera.

La libreria di Pironti editore, oggi l’hanno chiusa per sempre. C’ero stato a comprare libri perché Tullio Pironti, col suo romanzo Libri e Cazzotti, mi aveva illuminato diverse giornate. Devo averlo letto almeno tre volte. Ero andato per vedere lui, stringergli la mano. Invece non c’era. L’ho poi visto a Torino al Salone. Aveva il naso schiacciato, da vero pugile. Zigomi prominenti. Io di Pironti avevo dei libri di Carver, quando Carver non se lo filava nessuno. Mi sembra persino di ricordare che fu lui a pubblicare per primo De Lillo. Adesso che mi viene in mente ho persino un’edizione di Meno di Zero di Ellis, copertina dai colori acidi, font Anni ’80 e la scritta Pironti in basso, ma non è questo il discorso. Volevo solo dire che ho visto Pironti che parlava là a Torino e quelle facce lì si vedono sempre meno.

Con Maurizio De Giovanni presentavamo i suoi "Bastardi di Pizzofalcone". Alle nostre spalle il lago di Garda. A cena avevamo parlato di calcio. Proprio io, che non seguo più lo sport dal campionato 1983-84. Da bambino avevo pure acquistato una biografia su Platini. L' avevo letta più e più volte. S'intitolava "Platini le roi". Platini mi piaceva per quei suoi movimenti eleganti con la palla. L'unico che seguivo ancora era Maradona, ma non lo seguivo come calciatore, bensì come essere umano. Mi era piaciuto molto il docufilm di Kusturica e avevo letto alcuni libri su di lui. Mi interessava la forza epica del personaggio e la sua vita gloriosa e disperata. Quando venne al carnevale di Cento di Ferrara nel 2004 non mi capacitavo. Com'era possibile? Maradona a Cento! Salì sul palco con la soubrette Carmen Russo. Diego vestito di nero, tutto oversize, perché in quel periodo era sovrappeso. Maurizio de Giovanni passò due o tre giorni con lui quando venne l'ultima volta a Napoli nel 2019. Gli fece come da Cicerone. Lo accompagnò in tutti gli eventi ufficiali. Era stato, per un po', il suo angelo custode. Ecco, gli dissi che lo invidiavo. Perché lo invidiavo? Perché Maradona l'avrei conosciuto con molto piacere anche io. Per me era il presidente, honoris causa, di tutti i sud del mondo e gli avrei parlato come si parlerebbe a un grande presidente. Invece nel 2004 era li sul palco a Cento, in mezzo al chiasso e ai faccioni di cartapesta, in mezzo ai carrozzoni e alle ghigne loffie e sorridenti di gente che s'ingozzava di frittelle unte e birraccia in lattina. Qualcuno gli lanciò un Tele in plastica ancora avvolto da una retina bianca. Diego andò a raccoglierlo e iniziò a palleggiare con questo schifo di palla mezza sgonfia. Là in mezzo al casino, in uno dei giorni più tristi dell'anno. Maradona a Cento di Ferrara. Come se Elvis fosse andato a cantare in una qualunque caotica sagra di una sperduta cittadina del nord Italia in mezzo all'afa e alle zanzare. Grandioso. Così ne parlai con De Giovanni. Rideva, con quella sua bella faccia gioviale e quella voce da Pino Daniele della narrativa. Rideva. Come non leggere, in quel palleggio di Maradona, una condanna a cui tutti gli esseri umani, volenti o nolenti, prima o poi vengono sottoposti? Poi salì sul palco il cantante Paolo Mengoli, ripeto Paolo Mengoli. Aveva una palla bianca in cuoio, si mise di fronte a Diego e iniziò a passargli questa palla con la testa. Palleggiavano e Carmen Russo, capelli cortissimi, biondo platino, urlava nel microfono simulando una sorta di telecronaca. Mengoli si muoveva come un ossesso. Scoordinato, rabberciato. Diego fuori forma palleggiava. Rideva. Si era formato su una specie di ring. Da una parte Maradona, dall’altra Paolo Mengoli. Centinaia di migliaia di persone applaudivano, facevano cori, sghignazzavano. Un casino di musica ritmata usciva da gigantesche casse nere. Maradona e Mengoli. Con cartelli enormi che sponsorizzavano il Vape Zanzare e Meliconi. Il mondo racchiuso in un palleggio sfatto, in provincia, nel giorno più triste dell’anno, con un cantante iperattivo e Diego Armando Maradona. Sentivo come della polvere saltarmi in faccia. Cenere. Poi ho guardato meglio ed era polline che usciva da un mazzo di fiori puzzolenti che una donna aveva in mano e tentava di lanciare sul palco.

NAPOLI ERA PRIMA DI NAPOLI

di Jacopo Masini

Mi sono presentato a Napoli con un carico di amore che precedeva la città.

Napoli, prima di Napoli, cioè prima che arrivassi a Napoli per la prima volta nell’estate del 1994, era una aspettativa nutrita di paradossi, malinconie, surrealismi, slanci vitali e una specie di presentimento della natura, della consunzione, del caos come alternativa ragionevole a qualcosa che non sapevo ma non mi piaceva, di cose che si agitavano inconosciute nelle mie viscere appena uscite dal liceo, proiettate dentro la vita adulta appena intravista. Fuori dalla natura anfibia dell’adolescenza, dentro la natura contraddittoria dell’età dopo, dei grandi, dei vecchi. Un sentore, un desiderio, una passione che si agitava come un fremito dentro l’aria.

“Latte, rose, rose e latte / te facette ‘ncopp’ô fatto”, faceva così la canzone.

Mi sono presentato a Napoli e, per non soccombere, o come forma di orientamento, ho scelto il primo modo che conoscevo per attraversarla: un libro. Un libro appena pubblicato. Avevo letto Domenico Rea, Anna Maria Ortese, De Filippo, anche De Crescenzo, ascoltato, cantato, ma appena sbarcato a Napoli mi sono lasciato guidare da Raffaele La Capria, da L’occhio di Napoli, che ringrazio per la prima illuminazione di cui sono debitore alla città che è il mulino di Amleto, il gorgo attorno al quale ruota tutto, la follia di Amleto che illumina il mondo intorno. Quella prima illuminazione era l’idea di una città porosa, nella quale mi ero imbattuto, me lo ricordo ancora, camminando dalle parti di piazza Dante per poi sedermi su una panchina e mettermi a leggere:

“Passando per Napoli intorno agli anni Venti Walter Benjamin la definì una “città porosa”. Era questo” scrive La Capria in L’occhio di Napoli, “il carattere della città che a prima vista più lo aveva colpito, la “porosità”. Forse perché la città è costruita sul tufo, e sotto è piena di grotte e caverne.

Qualche anno dopo il suo amico Ernst Bloch riprese quella definizione riferendola a tutta l’Italia e allargandone il senso. “Porosità” era una sconcertante e tuttavia affascinante compenetrazione di forme artistiche e forme di vita, «l’intreccio, la concatenazione di tutte le espressioni vitali con quelle artistiche».

Bloch dice che «tutto questo, venendo dal Nord, non si voleva vederlo. Si cercava una via assolutamente chiara, definita in ogni suo punto, diversa dal nostro mondo “crepuscolare”».

Insomma, Bloch cercava quello che tutti i nordici volevano vedere nel Mediterraneo, cioè la forma classica, quella che limita i contorni con precisione, quella che rileva la linea della colonna o di un tempio nell’azzurro inalterabile del cielo. E invece trova la “porosità”, la cui radice è il bizzarro, l’arabesco, e che a differenza della classicità «non esclude alcun elemento del caos»”.

Napoli, camminando da allora innumerevoli volte per le sue strade, insieme alla sua gente, in giro per la Provincia con una fidanzata di alcuni anni fa, è stata molte cose, che ogni volta provo a raccontare a chi non ci è mai stato, a chi la conosce per pregiudizio, a chi non la sopporta da lontano e vicino non ci vuole stare, perché Napoli è come Matrix, per me: a un certo punto vedi cosa c’è dietro.

La prima volta che ho visto Matrix, a Napoli, è stato guidando a Torre Annunziata e mi sono accorto che nel vorticare delle macchine che svoltavano all’improvviso, a volte contromano, tutto era più scorrevole, più fluido. A rendere farraginoso il traffico, a incepparlo, era l’ottuso rispetto del codice della strada. Bisognava accettare uno scambio: fare quello che si voleva, andare contromano, buttarsi in mezzo alla strada all’improvviso, a patto di potere essere ammaccati. La realtà, dentro quel flusso continuo che farebbe uscire completamente pazzo un torinese, era scorrevole e ammaccata: Matrix. Avevo visto la filigrana verde dietro le cose ordinate.

Il caos è poroso e non posso pretendere di raccontare il caos in maniera ordinata.

E così:

Napoli è un uomo dalle parti di Spaccanapoli, nel 1994, che corre spingendo la sua Vespa per accenderla, una donna gli corre appresso, salta in Vespa, accelera, sgasa, se ne va. La donna si ferma, le è sfuggito. Lo indica con la mano aperta e dice tra sé: “Chist sta semp ‘n copp’ a Vesp”.

Un bambino in fila al Comicon di Napoli che sente un mio amico dire che non ha ancora mangiato dalla mattina, sono circa le cinque del pomeriggio, allora si volta, gli porge il gelato che sta mangiando e gli dice: “Mangia”,

Gli occhi di mia moglie la prima volta che ha tentato di tagliare col coltello una mozzarella fiordilatte, la mozzarella non cedeva, l’ha tagliata, messa in bocca, masticata, sgranato gli occhi e detto stupefatta: “E questa cos’è?”, molto commossa.

Gli occhi del gestore di uno stabilimento balneare, che non vedevo dall’estate precedente, e batteva gli scontrini alla cassa e salutava tutti con cortesia, anche se qualche giorno prima avevano ammazzato suo fratello a colpi di pistola.

Una piccola folla che si raccoglie attorno ad alcuni ragazzini che stavano giocano a calcio a Torre Annunziata, nella spiaggia libera, uno è steso a terra sulla sabbia lavica nera, non si sa perché. La gente che diventa sempre più numerosa, arrivando da lontanissimo, poi sento qualcuno domandare: “Addò sta o’ coccodrillo?” e un altro indica nella direzione in cui c’erano i ragazzini. La folla che diventa sempre più numerosa, tutti arrivano perché vogliono vedere il coccodrillo, nessuno si domanda come sia possibile che ci sia un coccodrillo in spiaggia a Torre Annunziata. Non si sa mai, potrebbe esserci.

Poi scopro che un signore, quando qualcuno ha chiesto cosa era successo al ragazzino steso sulla sabbia - a cui era andata semplicemente della sabbia in un occhio - ha risposto: “Hanno trovato un coccodrillo”. Gli hanno creduto, la voce si è sparsa e tutti sono arrivati per vedere il coccodrillo.

Secondo me, se uno non crede che in spiaggia non si possa trovare un coccodrillo, non deve andare a Napoli. Ma non ha neache capito che la vita è questo perenne sentire i sensi e non pentirsi, accettare che qualcosa si rompe e dietro può esserci qualcosa di terribile, o magnifico e che Napoli, sotto al vulcano, accetta tutto questo per via di quello che gli ha insegnato proprio il vulcano, il Vesuvio: che tutto può svanire in un amen, in una Pompei qualsiasi.

Una notte ero arrivato a Napoli a fare tappa, per poi ripartire alla volta di Avellino. Ho passato la notte lì e all’improvviso è saltata la luce, gli allarmi si sono messi a suonare e dentro di me ho pensato: Stai a vedere che adesso esplode il Vesuvio quando ci sono io e ci rimango secco.

Il Vesuvio mi aveva parlato. Avevo visto e immaginato una Matrix della morte. Della mia.

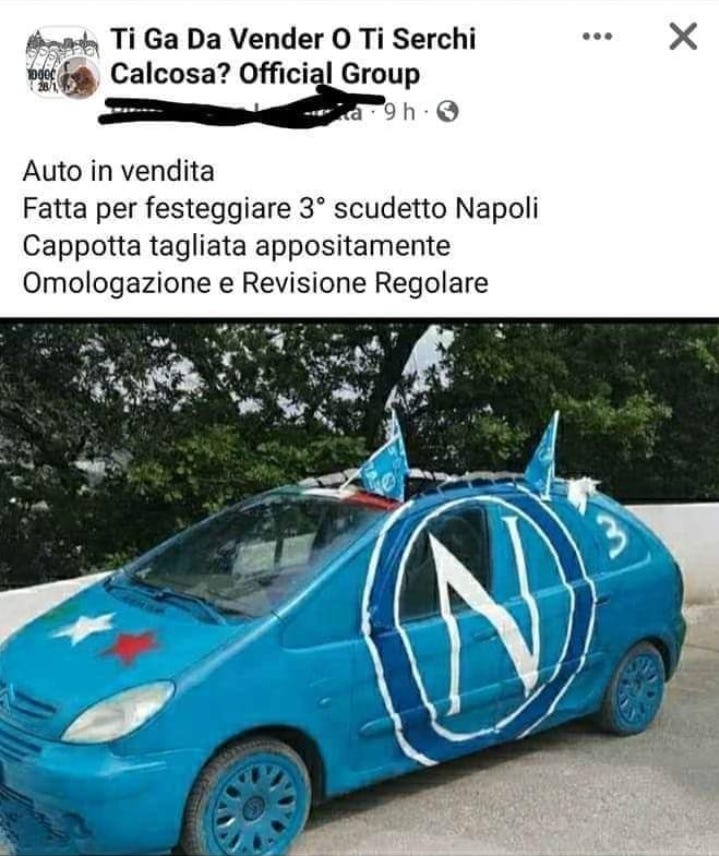

Napoli è l’unica città che venera le anime del Purgatorio, forse perché, come dice La Capria, è una città purgatoriale e lo dimostrano i festeggiamenti del terzo scudetto, protratti per giorni e giorni, alla faccia della scaramanzia, come forma purgatoriale che poteva condurre al Paradiso quasi certo o a un Inferno quasi impossibile. Nel frattempo si godeva al Purgatorio.

Ero accanto allo Stadio Maradona la domenica di Napoli - Salernitana e l’aria carica di mille bombe pronte a esplodere si è tramutata a metà pomeriggio in uno scoramento muto, purgatoriale e quella elettricità che diventa vento morto non me la scorderò più.

Non mi scorderò più il tassista che fa il giro della stazione per riportarmi il portafogli perso sul suo sedile posteriore, o la mia amica Anto che si presenta ai cancelli del Comicon con suo marito per conoscermi e portarmi una torta celestiale cucinata da lei.

E la volta che uno, in un gruppo di persone, mi ha spiegato il concetto di cazzimma così, con lui che mi dice “Chiedimi cos’è la cazzima” e io “Cos’è la cazzima?” e lui che dice “Non te lo voglio dire” e tutti che ridono e lui che mi guarda e mi dice “Questa è la cazzimma”.

Napoli, per me, è tutta l’Italia, il suo riassunto, nel bene e nel male. Le femmine da svenire, la gentilezza che non è mai cortesia, la paura, la violenza, il degrado, la bellezza abbacinante, un amore che fa uscire pazzi e non piace a chi non vuole sapere che Matrix esiste. Che il mondo è disordinato. Che andando a caso, ma esplodendo di gioia o dolore, da qualche parte si arriva. Al mare o in cima a un vulcano, ma da qualche parte si arriva.

Anche da nessuna.

Massimo Troisi, il pulcinella laico di Napoli

di Igor Ebuli Poletti

Ricomincio da tre - 1981

«Adesso vengono i giornalisti e mi chiedono:

«Troisi, tu che ne pensi di Dio? »,

«Troisi, come si possono risolvere i problemi di Napoli?»,

«Troisi, come si può esprimere la creatività giovanile?».

Ma che è? Pare che invece ca 'nu film agg' fatto i dieci comandamenti»

Massimo Troisi era nato a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio del 1953, forse pioveva, quella pioggia calda che bagna Posillipo con delicatezza e gli altri quartieri con più violenza, in una casa nella quale non ci sarebbero mai state meno di 17 persone, non 12 o 18, 17, creando al Troisi adulto una incipiente sensazione di solitudine quando si trovava insieme a meno di 15 persone. Troisi era Napoli e non era Napoli, era un Eduardo che parlava come Woody Allen col vestito di Pulcinella senza alcun bisogno di indossare la maschera perché la maschera era lui e cambiava ogni giorno, forse ogni ora. Di Pulcinella portava sulla pelle molte caratteristiche, in effetti: la timidezza vera, non creata ad arte ma nata dalla consapevolezza che forse quello che stava per dire non interessava a nessuno e, quindi, perché dirlo? un modo strano, angoloso, irrequieto di muovere le gambe che cercavano, senza riuscirci, di seguire le parole che uscivano da una bocca spesso riluttante ad aprirsi, una passione per i lazzi, per lo scatto laterale rispetto al testo scritto, per la curva improvvisa che compare in una strada che sembrava nata per essere tutto un rettilineo. Tutta la vita di Massimo Troisi è un rifiuto a priori del rettilineo e una passione inesorabile per curve. A 15 anni debutta su un piccolo palcoscenico con delle tende verdi legate male ai lati, tende che lui vedette subito come un’ancora di salvezza perché non appena mise i piedi sul palco andò subito a nascondervisi dietro, per colpa di quella timidezza che già lo mangiava dentro; da dietro la tenda lo tirò verso il centro del palco Lello Arena, suo amico di infanzia, che diventerà suo alter ego, suo confessionale umano, sua spalla per tutta la vita. Lungo e magro e leggermente storto Massimo, piccolo, rotondetto, irsuto e parlatore incessante Lello. Una coppia asimmetrica e paradossale. Un woodyallenismo incessante e carsico, che gli faceva dire in una intervista televisiva “Io non leggo mai, non leggo libri, cose... pecché che comincio a leggere mo' che so' grande? Che i libri so' milioni, milioni, non li raggiungo mai, capito? pecché io so' uno a leggere, là so' milioni a scrivere, cioè un milione di persone e io uno mentre ne leggo uno... ma che m'emporta a me?” cancellando con poche parole la corposa e manieristica impalcatura culturale dell’attore italiano, fatta di titoli mandati a memoria e contenuti ignorati, lo stesso sguardo fatato e incredulo sulla realtà che gli faceva confessare, con un candore che pochi altri o forse nessuno dopo di lui avrebbe avuto, che non era mai soddisfatto di sé e che la sua vita era una continua autocritica “Io non mi piaccio mai. Sono talmente autocritico che non mi suicido per non lasciare un biglietto che mi sembrerebbe ridicolo.” Una statua vivente della napoletanità, un’Opera lui stesso che non ha bisogno di particolari spiegazioni, che ha fatto bene a girare dei film, sempre troppo pochi per poterlo capire fino in fondo, ma che avrebbe anche potuto evitarlo, essendo sufficiente lu stesso. Un autore-attore a cui basta una sola lapidaria, intensa e incendiaria battuta per buttare a mare secoli di napoletanità pelosa e autoreferenziale, di cristianesimo da luna park con lucine e macchine tirapugni, e questa battuta lapidaria la recita in pigiama, appoggiato allo stipite di una porta. E’ nel suo film Scusate il ritardo che il napoletanissimo Troisi diventa Ionesco e Pinter, si libera in un solo momento di Eduardo e Pulcinella e quando la madre entra nella sua stanza per invitarlo alla processione della madonna che piange lui, con la voce impastata dal sonno pomeridiano, dopo aver ricevuto la benedizione, davanti alla madre rassegnata e al prete che alza gli occhi al cielo come se avesse visto l’Antricristo dice che è un fatto suo, che, sinceramente, se la Madonna avesse riso lui ci sarebbe pure andato, ma è un miracolo anche se ride, non solo se piange, e quindi per questo motivo preferisce non andare. E’ una scena potentissima, oltre che straordinariamente divertente. E poi vennero gli anni straordinari della Smorfia, con l’amico di sempre Lello Arena e Enzo Decaro, e venne il minollo, l’animale fantastico col quale Troisi cercava di salire sull’arca solo per sentirsi rispondere da Cam/Decaro che i minolli già ci stanno, e di riprovare con i rostocchi, altri animali parimenti inventati. Il tutto surreale, fragorosamente comico, con una scenografia inesistente e con Troisi spesso in calzamaglia da mimo, quasi a volersi annullare nello spettacolo. Poi la collaborazione con Anna Pavignano, con la quale scrisse la sceneggiatura di Ricomincio da tre e poi di tutti i suoi film eccetto Non ci resta che piangere, una piemontese, la Pavignano, che interseca e raddoppia la lingua di Troisi creando una specie di gramelot linguistico e visivo. Quindi arriverà il grande cinema istituzionale, Scola, Mastroianni, la coppia esplosiva con Benigni, con la stesura della lettera al Savonarola in Non ci resta che piangere che non può non richiamare quella scritta da Totò e Peppino in Totò Peppino e la Malafemmina, in entrambi i casi completamente improvvisate. Poi ancora troppo pochi film per contenere un talento enorme ed eversivo, uno sguardo che pencola sempre tra lo scherzo salace e il cinismo meditativo, il tutto espresso con un linguaggio magmatico, quasi iniziatico. Una apparente pigrizia che gli impediva, diceva, di girare tutto quello che gli veniva chiesto “Se ti perdi un film di Troisi» - disse in una delle rare occasioni in cui aveva accettato di parlare del suo lavoro - «non succede niente, te lo puoi vedere tranquillamente tra due anni, oppure lo puoi perdere e ne vedi un altro. E poi tanto non muove quasi mai la telecamera». Quindi, la sua invenzione del linguaggio. Afasico, con borbottii quasi incomprensibili ma necessari, con continui salti di registro, con una specie di melodia incardinata sulle parole e non sulle note. Io mi sforzo per imparare l’italiano e voi dovreste sforzarvi come me per imparare il napoletano, aveva risposto una volta a Isabella Rossellini in una intervista televisiva. Una recitazione che non era, tecnicamente, una recitazione perché metteva in scena sempre sé stesso e non altri personaggi, col suo gesto-parola che tanto avrebbe influenzato anche il suo amico Pino Daniele nei suoi concerti. C’è un piccolo manifesto, forse neanche tanto piccolo, del loro rapporto così intenso, ed è Quando, la colonna sonora scritta da Pino Daniele per il film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, del 1991. Qui c’è la crasi miracolosa tra la Napoli impastata di lacrime e sangue e vicoli e pizza e sole e umanità imperiosa di Pino Daniele e lo sguardo perennemente obliquo eppure pieno di calore e gioia e domande che è meglio non fare perché le risposte potrebbero arrivare solo troppo tardi e sbagliate di Troisi “Tu dimmi quando, quando, Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, Forse in Africa che importa, Tu dimmi quando, quando, Dove sono le tue mani ed il tuo naso, Verso un giorno disperato, Ed io ho sete, Ho sete ancora, ho sete ancora.” La sete di Troisi era quella di dire tutto a tutti, sempre, mettendo insieme la sua Napoli modernissima con quella antichissima, la coralità attica dei suoi film con la parola che taglia altri squarci di significato dei suoi monologhi, la linea sempre in movimento di un orizzonte che cambia in continuazione. La ricerca, forse, di altre tende verdi vicino al palcoscenico dietro le quali nascondersi per vedere senza essere visto. Morirà a Roma il 4 giugno 1994, probabilmente non volendolo.

Sulla creatività napoletana e il suo legame con l'illegalità

di Francesco Spiedo

Mesi fa bevevo un caffè romano a ben 80 centesimi[1], seduto al tavolo, con uno dei pochi critici letterari che ancora non sia morto[2]. Tra una goccia di pioggia e l'altra, mentre cercavo di spiegare la mia preferenza per lo zucchero di canna, sono stato mio malgrado costretto a difendere una certa idea di Napoli per la semplice coincidenza di essere l'unico napoletano nel raggio di un paio di chilometri. In buona sostanza, senza andare troppo nel dettaglio della conversazione[3], ci siamo ritrovati – anzi, lui si è ritrovato perché io dovevo ancora bere il caffè e prima del caffè non sono capace di ragionare – a chiederci se ci fosse un qualche legame tra l'estro dei napoletani e la criminalità. E se sì, quale[4]. Ricordo che la mia unica valutazione fu di tipo storico sociale: la criminalità come la si intende oggi è roba da dopoguerra[5], la creatività di Napoli è cosa più antica. Quindi, per me, la questione si poteva chiudere benissimo lì anche perché il caffè sarà stato pure economico, ma comunque era un caffè romano. A posteriori, però, la discussione è continuata, a sprazzi e tramite messaggi whatsapp, il più delle volte piuttosto laconici[6], per poi trovare uno sbocco nella richiesta masiniana: vuoi scrivere un pezzo su Napoli? Eccoci qua, tornati al presente.

Nella credenza diffusa, e fortunatamente opinabile, l'arte napoletana dell'arrangiarsi deriva da una condizione di povertà e mancanza, di difficoltà e disagio invitando a sviluppare un senso del saper vivere, saper campare[7] si direbbe a Napoli, che si mischia con l'illegalità. Qualcosa di parallelo al legale che va a colmare un difetto, una carenza, diventando spesso unica soluzione o soluzione più creativa per sopravvivere. È indubbio che la necessità aguzzi l'ingegno, così come è vero che il napoletano se fa sicche ma nun more[8] eppure non è sufficiente considerare quest'arte di sopravvivenza popolare come una semplice conseguenza della necessità. O meglio l'illegalità nasce necessariamente da un vuoto legale, si rafforza di riflesso laddove qualcosa cede spazio e si ritira. Ma l'illegalità creativa, quella che mi piace chiamare illegalidanza[9] possiede una componente d'estro e invenzione, di sorpresa teatrale, di tempo comico o altamente tragico che non può avere inizio soltanto da quella radice malata. Il gioco delle tre carte[10] e il paccotto[11] sono tipiche truffe napoletane, ma anche il falso incidentato, il tassista abusivo o qualsiasi altra magagna diffusa in tutto il mondo a Napoli viene declinata in maniera creativa, imprevedibile e originale. C'è l'inganno, ma anche il gioco, c'è la truffa ma spesso anche la risata. A supporto di tale tesi propongo una semplice considerazione: nel mondo vi sono decine e decine di città impoverite, dove lo Stato è particolarmente assente o la situazione sociale complessa, ma non si ritrova la medesima vitalità creativa napoletana. Persino in Italia si possono elencare città più disperate, laddove la criminalità è più diffusa, o città più pericoloso dove il crimine è più concentrato e si presenta con percentuali maggiori in termini di reati per abitante. Napoli in questo è un unicum non ripetibile. Quindi se Rimini non è Napoli, se Milano non è Napoli, se Roma non è Napoli, o meglio se i riminesi, i milanesi e i romani non sono napoletani[12] bisogna riconoscere una fortissima tradizione e il bilinguismo, dirette conseguenza di un susseguirsi di dominazioni e popoli, di culture che si sono sovrapposte, stratificate, innestate sul e dentro il popolo napoletano. Ragionare, parlare, esprimersi in due lingue stimola il cervello: studi confermano questa considerazione facilmente intuibile. La doppia lingua – quindi un doppio dizionario, doppi significati e doppi significanti - apre e rende più recettivi, reattivi, pronti a trovare soluzioni. Fa da supporto a quella cosiddetta intelligenza del fare, quel problem solving che è parente stretto anche del comico e dell'umorismo. Ed è un caso che i napoletani abbiano sempre la battuta pronta?

Quindi è più semplice immaginare che, qualora l'illegalità venisse estirpata in ogni sua forma da Napoli, non si rischierebbe di cancellare la creatività o l'inventiva dei napoletani. Anzi, al contrario se l'elemento culturale è davvero la discriminante si sta rischiando di soffocare la reale fonte d'energia sotto il peso della necessità. È un equilibrio delicato tra bisogno e vizio, tra lusso e contingenza. Il popolo abbisogna di vivere il teatro, la mondanità, la cultura per vie traverse, respirare gli stessi stimoli della borghesia, dell'aristocrazia, dell'intellighenzia della città – se sono mai esistite e se tuttora esistono. Stupido è pensare che al popolo non interessi o che il popolo non sia in grado di comprendere, apprezzare, valorizzare: la sensibilità di ognuno è l'occasione per mettere in atto una nuova reazione quasi fisica, creare qualcosa di nuovo, di inaspettato. In parte, per restituire l'immagine, è come quando un bambino osservando ciò che abbiamo sotto gli occhi ogni momento e ne trova una nuova definizione o funzione: inventa, quindi eccola l'intelligenza creativa. Assorbire stimoli e generare qualcosa di inaspettato: che confluisca in modo di dire, modo di vivere, intuizioni, colpi di genio, rasentando non soltanto ciò che non era mai stato pensato ma anche ciò che non è legale, o non propriamente tale. Qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Allora l'origine della creativa vitalità di Napoli è un prolungamento di esperienze millenarie, di un popolo che ha assistito e metabolizzato culture ingollando lingue. A proposito delle lingue, non si può immaginare Napoli senza la sua lingua e i napoletani che ne parlano almeno due, una propria ed emotiva e l'altra di servizio e ufficiosa, non possono non avere una doppia visione delle cose, percepire uno sdoppiamento costante della realtà e in tale slittamento alimentare la creatività in un ballo continuo che chiamerò di nuovo illegalidanza. E che è comune a tutte le realtà multilinguistiche[13], policulturali e storicamente stratificate. Offrite il mondo ai napoletani e sarà come rivederlo per la prima volta.

[1] Al Bar Fratelli Capone, con quel cognome che sembra uscito pari pari da un film di Totò.

[2] La categoria dei critici gode di una particolare abilità: essere morti anche quando respirano.

[3] Anche perché ho dimenticato le parole esatte, a stento ricordo grossomodo il senso della faccenda tutta.

[4] Si noti il rigore scientifico dell'indagine.

[5] La Camorra l'hanno inventata gli americani e se non mi credete, fatti vostri.

[6] A me parlare di Napoli annoia perché il luogo comune è dietro l'angolo, quindi ho il terrore di essere stato banale, ripetitivo e prevedibile anche io. Siete ancora in tempo. Non leggete oltre!

[7] Campare presuppone, e non è un caso, una sfumatura differente che include già la difficoltà, il peso e gli sforzi di una vita. È un vivere nonostante tutto.

[8] Il napoletano dimagrisce, ma non muore sta a rappresentare la capacità di sopportazione, un corpo abituato alla privazione e alla mancanza, allenato al digiuno al punto da dimagrire fino all'estremo ma senza morire mai.

[9] L'attento lettore potrebbe cogliere un certo riferimento a Caroll e al suo Cappellaio Matto. Esatto, 10/6.

[10] Zitto a chi sape 'o juco è una tipica espressione usata da chi conduce la truffa per assicurarsi l'appoggio dei presenti, ma oggi è entrata nel linguaggio comune, gergale e scherzoso.

[11] Il paccotto consiste nella sostituzione di un prodotto, tipicamente elettronico come cellulari, autoradio o videocamere, con un mattone: la sostituzione avviene dopo che l'acquirente ha già visionato la merce e ha pagato, in brevissimi istanti e in modi ogni volta nuovi. La scatola consegnata avrà lo stesso peso dell'originale, ma ovviamente non lo stesso valore.

[12] Una ricerca del Sole24Ore evidenzia che le cinque città più criminali d'Italia sono: Milano, Rimini, Bologna, Torino e Roma, dal primo al quinto posto. Una ricerca in termini % e che normalizza la provenienza geografica di chi commette reato ma si limita al territorio dove questo viene commesso. Bisogna considerare che Napoli e provincia rappresentano una delle aree più popolate non solo d'Italia ma anche d'Europa.

[13] È molto interessante notare come venga napoletanizzato l'italiano e non viceversa. La lingua accessoria, l'italiano, si piega alle esigenze e al colore della lingua madre e quindi cambia: è l'italiano che si sporca, molto più raramente il napoletano che si pulisce. E lo si nota, oltre che nel lessico, anche e soprattutto nella costruzione delle frasi, nella pronuncia e nel tono, ossia in tutti gli aspetti propri di una lingua. Anche per questo è limitante considerare il napoletano come semplice forma dialettale.

BANCOMÀT

di Valentina di Cesare

Tutte le volte che sono stata a Napoli il sole non c'era. Restava in ombra dietro le nuvole, oppure compariva per qualche momento finché, a un certo punto, scivolava rapido alle spalle di un palazzo. Da Sulmona, Napoli dista poco meno di 180 chilometri. Sulla variante che dal casello di Pratola Peligna e dalle valli limitrofe conduce in città, c'è una diramazione: se si imbocca a sinistra si va in direzione Pescara, mentre se si prosegue dritto, mantenendo la destra, si prende la direzione Sulmona - Napoli, come se Napoli fosse dietro l'angolo. Ma poi Napoli non c'è, non si vede, queste cime immense e perennemente innevate ne occultano anche il pensiero. Da qui Napoli non è neanche un miraggio, Napoli sta immobile e distesa sull'altro mare a migliaia di tornanti, Napoli è un altro mondo. Tutte le volte che sono andata a Napoli ho guardato dal finestrino e mi è sembrato di non arrivare mai, tanto quei viaggi parevano ed erano infiniti. Appariva ogni tanto un paese sperduto, mentre i miei occhi sprofondavano assenti nella durezza delle montagne, sempre così selvagge, e l'autobus fuggiva sui tornanti appenninici. Tutte le volte che sono stata a Napoli ho pensato a Boccaccio ( forse non proprio tutte, ma la maggior parte sì) che dei tre è il mio preferito, che lì ha studiato da apprendista bancario, e che l'amava tanto questa città, per la sua imprevedibile frenesia, per la sua mondanità eccentrica e multiforme, altro che quella noia di Firenze. Tutte le volte che sono andata a Napoli ( forse non proprio tutte ma la maggior parte sì) sono passata a San Lorenzo Maggiore, dove Boccaccio racconta di aver visto per la prima volta la sua Fiammetta e davanti alla basilica mi sono ricordata di quanto, a distanza di secoli, piaccia ai ragazzi, ai miei tredicenni del terzo millennio, che mentre leggiamo Lisabetta da Messina o Chichibio e la gru sono ammaliati, completamente incantati dalle sue storie. Tutte le volte che sono stata a Napoli non sono rimasta più di due giorni, mi sono immersa nel suo eterno miracolo improvvisato ma sempre con la fretta di dovermene andar via presto. L'ultima volta ci sono arrivata in treno da Milano, leggendo le Calende greche di Bufalino, questo lo ricordo e il giorno dopo, appena ritornata a Milano, facevo fatica a convincermi che due città simili potessero essere nello stesso paese. Tutte le volte che sono andata a Napoli, i treni e gli autobus coi quali viaggiavo erano sempre in orario. Una volta sono stata all'Istituto Sant'Anna di Sorrento, al Convegno dell'American Association for Italian Studies, avevano accettato un mio contributo su Luigi Malerba.

Arrivata in stazione Centrale mi sono precipitata di corsa al binario della Circumvesuviana, con la paura che ci fosse qualche intralcio che mi impedisse di partire. Nulla di tutto ciò. E da Napoli Garibaldi fino Via Gianturco, San Giovanni a Teduccio, Barra, S. Maria del Pozzo, S. Giorgio e poi Torre del Greco, Villa delle Ginestre, Leopardi, e ancora Pioppaino, Castellammare, Pozzano, Scrajo, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, S. Agnello, Sorrento. Al ritorno, quando ho rifatto il tragitto al contrario, completamente imbevuta dell'azzurro accecante di Sorrento e inebriata dallo sfavillare dei giardini di Sant'Anna, con una bella coppetta gelato tra le mani, ho ripreso la Circumvesuviana quasi fossi una veterana della tratta, sorridevo a tutti i passeggeri che salivano e scendevano e, tra questi, a un certo momento, ho visto un signore sull'ottantina, ben vestito che si teneva alla maniglia del vagone: sembrava proprio Malerba, una cosa bestiale! Presa da tutta quell'emozione, lo scrissi anche alla moglie di Malerba, così di getto, senza pensarci. Io credo veramente di averlo visto durante il viaggio di ritorno, non so se la signora l'abbia presa bene. Tutte le volte che sono stata a Napoli ho guardato i panni stesi sui balconi del centro storico, e sono passata a San Gregorio Armeno, a vedere gli artigiani delle statue. L'ultima volta sono entrata in una bottega e ho chiesto a uno dei fabbricanti se per caso avessero già pensato a realizzare quella di Luke Perry, l'interprete storico di Dylan Mckay in Beverly Hills 90210 che era morto pochi mesi prima. Mi ha guardata fissa per qualche secondo, non era né un sorriso né una disapprovazione. Tutte le volte che sono stata a Napoli qualcosa o qualcuno mi ha lasciata senza parole: era mattina, fuori c'era una pioggia torrenziale, vogliamo fare colazione ed entriamo in una pasticceria che però non accetta il bancomat. Ce ne accorgiamo solo dopo. Imbarazzati lo diciamo al barista mentre consumiamo la nostra sfogliatella davanti a una tazza di caffè. - Godetevi il momento, a duecento metri c'è un bancomàt. Se tornate mi trovate qui e mi pagate, se non tornate sempre qui resto. Per cinque euro non fallisco-. Tutte le volte che sono stata a Napoli ho ripensato alla meraviglia delle parole pronunciate da Claudia Cardinale in "Nell'anno del Signore", film nel quale interpreta Giuditta, una ebrea innamorata di un medico carbonaro. "Andiamo a Napoli, a Napoli c'è il sole" dice ad Angelo Targhini, per risparmiargli la ghigliottina, ma il giovane le risponde - Sì, ma c'è anche il Re Ferdinando". Tutte le volte che sono stata a Napoli mi sono detta: - Per stavolta va bene così, ma la prossima resto qualche giorno in più-.

MARADONA, MESSI E LUIGI

di Gennaro Marco Duello

«Scordatelo che nasca un altro come Maradona.»

«Ti dico che questo Messi è il suo erede in tutto e per tutto.»

«Maradona è Maradona, questo Messi non so neanche chi sia e questo viaggio a Budapest solo per vederlo esordire in nazionale, a me sembra una stronzata!»

«Ma è l’appuntamento con la storia. È nel nostro destino, un argentino. Eppoi siamo tra amici!»

«Gli amici? Gli amici ora ti sembrano importanti, ma a un certo punto spariscono.»

«Quando succede?»

«Dopo che ti sposi.»

«È successo anche a te?»

«Sì, a me è successo.»

«E alla mamma?»

«Che c’entra la mamma? Lei non ha amiche.»

Sono stato tirato su con questo breve dialogo su Maradona, l’amicizia e il suo sfiorire, che a un punto della mia vita pure deve esserci stato con mio padre. Un ricordo che non ha mai scalfito la convinzione mia che Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo, sarebbe un giorno arrivato a Napoli a raccogliere l’eredità di D10S. Un ricordo che però ha alimentato il terrore di perdere quelli che in fondo io ho sempre considerato come fratelli, io che fratelli non ne ho.

Si potrebbe dire che gli amici veri sono proprio come i libri buoni: devi averceli prima di compiere vent’anni. Così è stato per me, Paolo, Armando. E Luigi.

Ci ha sempre accomunato il fatto di essere stronzi. Con le ragazze, con gli insegnanti, coi genitori, con tutti. Stronzi. Gli atteggiamenti li pescavamo dai film della mala, ma c’era qualcosa che ci caratterizzava e ci rendeva unici. Non eravamo stronzi da film di camorra, per esempio, perché non ci ispiravano per niente. Non eravamo camorristi, d’altronde. Li guardavamo in faccia tutti i giorni, ci ragionavamo, ci giocavamo a pallone, ci picchiavamo pure, senza timore. I camorristi sono sempre stati ridicoli. Però, la mala americana ci piaceva. Eravamo esterofili. Stronzi esterofili. Scorsese e De Palma a memoria. Di italiano, solo le commedie ’70-’80. Amici miei, Spaghetti a mezzanotte, L’anatra all’arancia, quella roba lì. Mischiate tutto questo, e avrete ben chiaro la razza di stronzi che siamo stati.

Ricordo che un giorno ci chiamò una ragazza, un’amica comune: «Correte! Nell’autobus è pieno di tossici». Come al solito. Erano diretti verso la 167, dove un tempo c’era il supermercato dello spaccio e ora c’è un set cinematografico a cielo aperto. Intercettammo l’autobus e, come un esercito di Joe Pesci incazzati, iniziammo a prendere a calci e pugni tutti quelli che davano l’impressione di non essere esattamente tra noi.

«Lasciateli stare» urlò una signora.

«Signora, noi siamo la pulizia» disse Luigi, che quel giorno aveva con sé Rocky, il suo pastore tedesco. Collare a catena doppia, buono come il pane ma sapeva fare scena.

Ci sentivamo in diritto di farlo. Non volevamo gli zombie sotto casa. Paolo sognava di diventare un avvocato e alla fine c’è riuscito. Ancora oggi, quell’uomo spregevole e imbolsito, rivendica tutte le botte a quei poveri cristi. Il fatto è che venivano a comprare l’eroina addirittura dal Molise. Questa cosa ci mandava ai matti. E allora ogni volta che si poteva, s’interveniva. Gli autisti sempre zitti, parevano quasi darci ragione.

L’indomani partimmo per Budapest. Sette giorni di vacanza e un piano molto chiaro in testa: assistere alla partita amichevole Ungheria-Argentina, prima convocazione con la nazionale albiceleste per l’erede di Diego. Quello che nessuno di noi sapeva è che partimmo con duemila euro in hashish. Li portò Luigi, fu una sorpresa.

«Come cazzo li fumiamo duemila euro in 7 giorni?» dissi.

«Mica ce li fumiamo tutti,» rispose Luigi «li vendiamo».

«Dove?»

«C’è lo Sziget.»

«Che cazzo è lo Sziget?»

Ci credereste? Eravamo diretti a Budapest per la partita di Messi e non per quella che è stata probabilmente l’esperienza collettiva migliore della nostra esistenza. Decine di migliaia di persone, musica di ogni genere. Donne, tantissime. La vita. La libertà. E quei duemila euro di hashish.

Vendemmo tutto. Dimostrammo di saper fare piccola impresa. Paolo era bravissimo a fare i tagli, Armando era tra i più bravi a vendere. Col fisico piazzato che si ritrovava, riusciva a dare sicurezza a chi acquistava, limitando i rompicazzo che per dieci euro ne chiedevano di più. Io me ne stavo di guardia, fumavo e bevevo il minimo, per non entrare in paranoia. Cercavo di tenere gli occhi più aperti degli altri. Non eravamo minimamente a conoscenza di cosa diceva la legge agli spacciatori nell’Ungheria del 2005, ma sapevamo che non avrebbe fatto nessuna differenza il fatto di essere figli di gente che s’è sempre spaccata la schiena, chi in fabbrica, chi in ufficio. E poi, io ero comunque salito su a Budapest per Messi. Suppongo che anche questo non avrebbe fatto nessuna differenza.

Il 17 agosto 2005 sulla curva del Ferenc-Puskás-Stadion, un gruppo di tifosi ungheresi ubriachi cominciò a incuriosirsi circa la nostra presenza: «Che cosa ci fanno quattro italiani qui?».

«Siamo qui per Messi.», risposi con grande orgoglio in un inglese alla Tony Soprano. Gli ungheresi cominciarono a ridere e tossire forte: «E chi è Messi?», dicevano mentre schizzi di birra uscivano dai bicchieri e si andavano a schiantare sulle loro pance.

L’Argentina di Pekerman schierava davanti con Hernan Crespo e Lisandro Lopez. Messi entrò al 64esimo proprio per Lopez.

«Adesso vi faccio vedere io chi è Messi!», dissi agli ungheresi.

Leo gioca un paio di palloni, scambi veloci all’indietro e partecipa alla manovra sul centro destra con Scaloni e Lucho Gonzalez. Poi riesce a crearsi lo spazio e riceve palla da Bernardi e parte, brucia sul tempo il terzino ungherese che non può fare altro che trattenerlo per la maglia. È fallo. Ma il terzino cade a terra dolorante. Dalla curva avevamo visto tutto benissimo. Era proprio fallo. L’arbitro invece espelle Messi per un presunto colpo al volto del terzino. Ho sognato i tifosi ungheresi con le loro pance, le loro birre e le loro risate per anni.

Tornati nel quartiere, dopo poco scoprii a mie spese che avevamo venduto della merce che Luigi non aveva mai pagato. Aveva preso il fumo a debito dalla piazza del Mastino, che lo aveva già fatto cercare ovunque senza mai trovarlo. Lui e i suoi ragazzi vennero sotto casa mia.

«Dacceli tu i soldi.»

«Tutto quello che vi posso dare è il mio cazzo imbottito di nutella.»

Ecco, ora mi spezzano le gambe, pensai e invece il Mastino scoppiò a ridere. Aveva capito che non c’entravo niente ma pretese i miei occhiali da sole, i Diesel blu come ce li aveva Bono degli U2, e fine della storia. Chiamai Luigi appena andarono via, ero incazzato nero. I Diesel me li avrebbe ripagati lui, solo che il telefono era spento. Chiamai a casa, rispose la madre. Disse che non voleva saperne più niente di lui e che addirittura lo credeva ancora a Budapest.

Armando, oggi, dice che è vero che le cose non accadono per caso. Che c’è sempre un filo che lega le storie di tutti, anche le più piccole, e questo filo costruisce una storia che diventa quella principale. Armando, per esempio, non ha mai più toccato uno spinello né una sigaretta da quel giorno. Anche Paolo e anche io.

«Non è un caso, è servito a qualcosa», lo ripete ogni volta che ci vediamo coi nostri figli al parco oppure durante una birra da soli, occasione molto più rara per la verità.

«Anche Messi, se ci pensi, non è stato un caso: non era Maradona, non lo è mai stato. Lo abbiamo capito proprio in quel viaggio. E guarda caso, abbiamo vinto lo scudetto grazie a un georgiano e un nigeriano.»

«Vabbè, e allora Simeone?», gli ho fatto. Simeone non è Maradona e non è Messi. Lo sanno tutti. Ma è nel nostro destino, un argentino.

Luigi litigò con i genitori perché lo avevano scoperto. Sapevano dei suoi giri, dell’hashish e anche di qualche droga più pesante. Storie strane di cui però noi eravamo completamente all’oscuro. Dopo una lite furibonda, che viene ancora ricordata nella strada dove c’è la sua palazzina, i suoi lo avevano cacciato di casa. Nessuno riuscì a spiegarsi per quale motivo Luigi decise di impiccarsi, tre settimane dopo Budapest, nell’androne del suo palazzo con la catena del collare di Rocky. Ai funerali, la madre urlava: «Che cosa ti hanno fatto?». Si disse che Luigi fosse depresso. E dipendente. Cocaina, soprattutto. Io non ci ho mai creduto. Ho sempre pensato a quei duemila euro di hashish, mi chiedo se bastano per togliere di mezzo qualcuno. Il Mastino crepò un anno dopo, crivellato di colpi da uno che prese il posto suo. Indossava i miei occhiali.

Mia madre, ancora oggi, va a trovare la madre di Luigi di tanto in tanto. Le porta sempre qualcosa di buono da mangiare. Sono ottime amiche. Solo su Maradona e Messi, papà ha avuto ragione.

ROBBABUONACHECIPIACE

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.