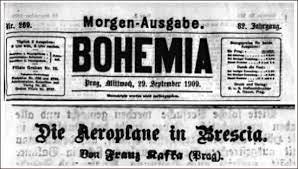

''[…] Scendiamo; una carrozzella che si regge malamente sulle ruote ci accoglie; il cocchiere è di ottimo umore; per vie quasi deserte arriviamo al palazzo del comitato dove si passa sopra alla nostra interiore malizia come se non ci fosse e riceviamo tutte le notizie che ci occorrono. L’albergo assegnatoci ci sembra il più sudicio che abbiamo mai visto; ma poi non è esageratamente sconcio. Un sudiciume che ormai c’è sicché non se ne parla più, un sudiciume che più non muta, che ha messo radici, che in certo qual modo rende la vita umana più salda e terrena, un sudiciume dal quale l’albergatore sbuca, orgoglioso per parte sua, umile per noi, muovendo continuamente i gomiti e facendo passare con le mani (ogni dito è un complimento) sempre nuove ombre sul proprio viso, con flessioni del corpo che più tardi, all’aerodromo, ritroviamo tutte, per esempio, in Gabriele d’Annunzio. Chi, ci si chiede, potrebbe ancora pigliarsela con questo sudiciume? […]''

Franz Kafka “Gli aeroplani a Brescia” (Settembre 1909)

IN PIANURA NON S’IMPARA NIENTE

di Jacopo Masini

“La strada è solo una riga di matita / che trucca gli occhi alla pianura”

Coma Cose

Pensavo due robe.

Prima di tutto, che qui le cose non hanno mica senso, ma non so se è la definizione giusta.

Poi, e forse è una faccenda collegata alla prima, che vanno tutti in giro in vacanza in posti più o meno rinomati dal nord al sud e dal sud al nord, ma anche verso il centro – per esempio verso la Toscana, le Marche e l’Umbria, per dire – ma nessuno viene in vacanza in pianura padana. Quando lo dici in giro, c’è sempre qualcuno che dice ‘Be’, fatti due domande, se nessuno viene in vacanza in pianura’, con quell’aria che lascia intendere due cose: in pianura non c’è niente da vedere, la pianura fa cagare.

Me ne viene in mente una terza, cioè che io abito in provincia di Parma, che è una provincia molto estesa, la più estesa dell’Emilia- Romagna, mi pare, ma non ho controllato, e non c’è mica solo la pianura: ci sono anche le colline, le montagne, dei fiumi, anzi un fiume molto grande che poi sarebbe il Po. Ma voglio parlare soprattutto della pianura, quindi le montagne e le colline non importano.

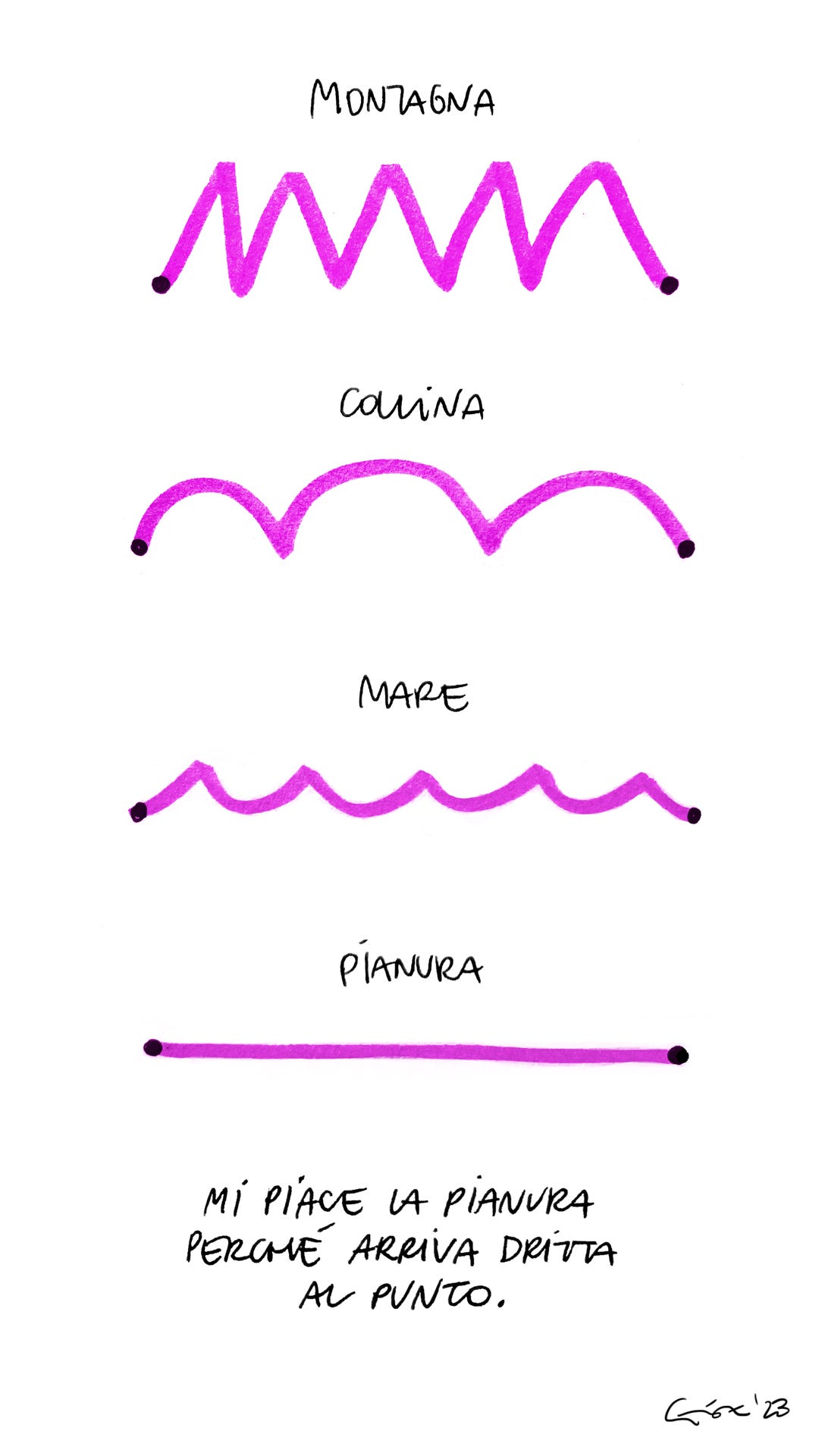

Non lo so se le cose qui non hanno senso, in effetti, forse non è l’espressione giusta, ma mi viene da dire che se la montagna e il mare hanno sempre delle cose da insegnare, la pianura forse no.

Si sente sempre dire che uno va in montagna, cammina, si inerpica, suda, fa fatica, contempla le cose dall’alto, si avvicina al cielo, respira l’aria pulita, passeggia nei boschi popolati di presenze benefiche o malefiche – gli gnomi, gli elfi, le streghe, tutte quelle robe lì che più o meno ci sono anche nel nostro folklore -, ma soprattutto cammina e pensa, e fa i conti con la propria vita e impara a pensare camminando e poi contempla ancora le cose dall’alto, entrando in comunione con le rocce, le sorgenti, gli animali, gli stambecchi, le donnole, poi magari diventa scrittore e si trasferisce da una città come Milano, per esempio, e va a vivere in montagna, in Val d’Aosta, per esempio, e scrive un libro su tutto quello che ha imparato dalla montagna e diventa famoso, perché la montagna ha molto da insegnare, forse per via della fatica o della distanza da tutto.

Si sente anche dire che il mare, le correnti, le profondità, il fatto che gli oceani sono ancora in gran parte inesplorati, ma anche stare in spiaggia a osservare le onde come Calvino racconta del signor Palomar all’inizio di Palomar, quando Palomar contempla un’onda e cerca di capire se sia davvero possibile osservare un’onda, oppure nelle storie di pirati, o di fughe nelle isole, che le isole sono un altro posto, come la montagna, in cui si possono imparare sempre un sacco di cose su se stessi, come quando si nuota in mare e si assecondano le correnti, si impara a coltivare una sensibilità per il mare, che poi è l’acqua e dall’acqua, come dalle rocce e dai boschi, c’è sempre molto da imparare e mi viene da dire che c’è questa smania di imparare sempre qualcosa dai posti, come se fossimo sempre in attesa che i posti ci facessero da maestri, ci illuminassero sul senso della vita, la montagna e il mare in particolare, anche se, volendo, a vincere sarebbe il deserto, visto che le religioni nascono quasi sempre nel deserto e poi si sviluppano in montagna, difficilmente al mare, a pensarci bene. Ma, comunque, in pianura mai.

La pianura, ecco, sembra che non abbia niente da insegnare.

Non è che uno viene in pianura per ritrovare se stesso, o per capire il senso della vita, o per entrare in comunione con la terra che spesso puzza di letame, o con l’acqua dei canali, o con le stalle, i prefabbricati, le rotonde, i paesi cresciuti attorno a un incrocio e poco più, o con le sponde del Po che negli anni si è anche svuotato, c’è sempre meno acqua. E forse – ed è per questo che, mi pare, c’è un legame tra il primo e il secondo punto –, forse è anche il motivo per cui in vacanza in pianura non viene mica nessuno, dal momento che non puoi neanche svagarti imparando a sciare, a nuotare, a fare parapendio, oppure sci d’acqua, cosa vuoi fare parapendio in un posto senza pendii?

Quindi, qui a Parma, ma non in città, in provincia, che la città in effetti negli anni è diventata meta turistica, soprattutto di stranieri attratti dalla nomea di posto in cui si mangia molto bene, non viene in vacanza o per ritrovare se stesso quasi nessuno.

Quindi, pensavo un giorno, se tutti, a forza di viaggiare e spostarci, conosciamo per esempio le Langhe, il Salento, il Cilento, Gubbio, la campagna toscana, le valli del Trentino, le ville venete, il Carso e tutto il resto, quasi nessuno, visto che a Traversetolo, o Bannone, o Sissa, o Trecasali, o Collecchio, o San Secondo, Fontanelle e Sorbolo ci viene mai, quasi nessuno, dicevo, la pianura della provincia di Parma – visto che i posti che ho nominato son tutti in provincia di Parma, ma vale anche per Piacenza, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara fino al Delta del Po – li conosce. C’è quindi una grossa ignoranza sulle cose della pianura, specialmente sul fatto che non ha niente da insegnare, che, secondo me, di questi tempi, è una grande risorsa.

Non ha niente da insegnare e, di primo acchito, sembra che non ha mica neanche niente di particolare da mostrare, nel senso che non ha gli effetti speciali come le onde e le burrasche, o le pareti di roccia e i boschi e i sentieri verticali come la montagna, no. Qui è tutto a perdita d’occhio e terra, e odori che a un sacco di gente fanno schifo, e poi aziende, prefabbricati, strade lunghissime e sempre dritte e strettissime con improvvise curve a gomito, e puoi fare chilometri con la sensazione di essere sempre rimasto fermo, una di quelle sensazioni che all’uomo del ventunesimo secolo, ma forse anche del ventesimo, gli mette un’angoscia micidiale: brigare e andare con la sensazione di essere fermo e non imparare niente. A cosa serve un posto così?

In compenso, qui dove abito io, tra Monticelli e Basilicanova, cioè verso la collina, ma anche e soprattutto verso la Bassa, che amo molto, cioè nelle terre basse vicino al Po, che poi sono al Nord della città, quindi geograficamente alte, ma questo non importa, qui dove abito io succedono un sacco di cose interessanti e soprattutto circolano delle storie. E le storie, per circolare, bisogna stare fermi ad ascoltarle e una cosa cosa che si fa spesso, in pianura, soprattutto qui in provincia di Parma, è andare in un posto a mangiare o a bere in compagnia, e stare fermi. Anche nelle aie, cioè nei campi, come accade qui in provincia di Parma a San Giovanni il 23 giugno, quando tutta la provincia si riunisce per la tortellata, cioè per mangiare i tortelli di erbetta in compagnia di famigliari e amici, nelle case, per le strade, nei campi e dove capita. Tutta la provincia si siede a tavola, che se qualcuno la osservasse dal satellite vedrebbe tavolate di gente che mangia dappertutto, nei paesi, per strada, nei campi da calcio, nei campi dei contadini, nelle piazze, ad aspettare la rugiada sui campi, di notte, a scopo ben augurale, ma soprattutto ad aspettare niente. Lo scopo, alla fine, è quello di sedersi, mangiare, bere del Lambrusco o della Malvasia e fare delle chiacchiere a non finire, possibilmente fino a notte fonda.

In pianura il tempo è come lo spazio, forse, che vai e vai ma sembra di essere sempre lì e non è mica un male. L’idea di stare lì, di prendere delle sedie e un tavolo e mettersi in un fazzoletto di prato del Circolo di Basilicanova a fare delle chiacchiere e raccontarsi delle storie, è tutto quello che di buono si può fare in certe sere d’estate con un caldo che non si sa dove stare.

Così, se dovessi invitare qualcuno a venire in vacanza a Mamiano, o a Gramignazzo, o a Diolo, o a Ronco Campo Canneto, per dire, gli direi di non aspettarsi niente, di prendere una sedia e di mettersi a guardare una cosa che non finisce mai come la pianura, dentro un tempo che non scorre mai, come quello della pianura. Poi il sole a un certo punto va giù, diventa tutto rosso e infuocato, d’estate, se c’è il sole, o vedi che tutto si riempie di nebbia e non vedi a due metri dal naso d’inverno, o non vedi niente di tutto questo ma solo le luci di lampioni e i camion che passano sulle strade principali, o un trattore che smacchina e borbotta per una carraia, e non hai imparato niente, se non che è passato un altro giorno e qualcuno, con un po’ di fortuna, ti ha raccontato della volta che lo zio della madre, molti anni prima, aveva un’amante, una donna sposata che di notte faceva i chilometri in bici per andarlo a trovare in caseificio a fare l’amore e appoggiava la bici alla stalla e i garzoni una notte, mentre era gornata a fare l’amore con lo zio, le hanno bucato le gomme per scherzo ed è dovuta tornare a piedi.

O del tizio che prima della seconda guerra mondiale andava da Fraore a lavorare in bicicletta alla Landini di Fabbrico, in provincia di Reggio, tutti i giorni sessanta chilometri andare e sessanta a tornare tutti i giorni e una volta lo hanno spedito a consegnare un trattore Testa Calda che non aveva i pneumatici a Sarzana e lui è partito con la bici legata al trattore, è arrivata dopo non si sa quanto ed è tornato in bici facendo la Cisa.

O della volta che Giuseppe Verdi, da bambino, mentre serviva la messa a Roncole come chierichetto, si è distratto rimanendo incantato dalla melodia dell’organo, allora il prete, che si chiamava Jacopo Masini, gli ha tirato una pedata che lo ha buttato giù dall’altare e Verdi bambino l’ha guardato, ha stretto i denti per il nervoso e ha detto ‘Ch’at ciapa na saièta!’, cioè ‘Che ti prenda un fulmine!’ e un fulmine, secondo la storia, è entrato nella chiesa e ha ucciso sei persone, tra cui don Masini e un cugino di Verdi. Una storia che, quando l’ho scoperta, da un lato mi sono sentito molto legato a Giuseppe Verdi, dall’altro mi è venuto da toccarmi le balle.

E poi di un sacco di altre storie che non c’è molto da imparare, solo da ascoltare e poi raccontare ad altri e tramandare e far circolare dentro tutto lo spazio sopra la pianura, anche quella della provincia di Parma, che è aperto e disponibile alla circolazione delle storie, tanto che qualcuno, ogni tanto, si domanda come mai ci sia in Emilia, in pianura, e anche a Parma, questa predisposizione per le storie, in particolare per quelle immaginifiche e un po’ bislacche e per le storie di fantasmi e a me è venuto da rispondere che forse dipende dal fatto che quando vedi qualcuno che arriva da lontano, a piedi, ti immagini che potrebbe essere chiunque, anche l’anima di un morto e lo stesso accade dentro i nebbioni invernali, che senti i passi, non vedi nessuno e sai di chi si tratta solo quando ce l’hai a un metro e magari è l’anima del padre di Amleto o del tuo bisnonno.

Dunque, alla fine, mi viene da dire che è meglio se non venite, che non c’è niente da imparare. Solo da guardare, ascoltare, fare della strada e poi chissà.

Ciao Mollette,

lavorare per sottrazione era la strada giusta. La pianura lo richiede.

L’URTO

di Fabio Vallieri

Dunque, tutte e tre sono tratte da L'Urto (Ladolfi Editore, 2011). La prima è ciò che intendo per "poesia manifesto" perchè delinea, delimita, traccia un quadro netto, offre coordinate precise sulla pianura, su come la vivo e l'introietto e la proietto. Le altre due sono immerse, offrono sensazioni, dicono della pianura e di come ci si sente, a volte di come possa schiacciare pure, questo luogo, questo spazio. F.

1.

La radura coi barbagianni solitari,

le zolle illuminate dai trattori cabinati

mentre le prime nebbie rabbuiano.

Invocavamo secche o polveriere

luoghi in disuso, prosciugati appena

ma qui tutto avanza.

Nel vortice febbrile e irrisolto dell'attesa

la frontiera appare come un confine incerto,

la mappatura di valichi e trincee

solo accantonata.

2.

Fuoriescono distese

dai fossi d'aperta campagna,

le ali degli aironi cenerini.

Paiono vivere sonni profondi

lente ore di un tempo

che non rinnova le proprie matrici.

"se fosse l'oblio il battito ultimo

di una morte serrata,

il bacio gelido dato ad una bara".

3.

D'ogni ammanco o sfioritura

paghiamo lo sfogo dell'autunno.

Per intere settimane ci ha bagnato

l'odore del fieno

di cenere d'ossa e piombo sul capo.

Come lenti corpi che affannano

nell'intimità del giorno che sfolla.

Avrete cura di noi,

del campo infangato

anche dopo la mietitura?

NON SI SA COSA

di Davide Bregola

La fiera col calcinculo, le bancarelle per la vendita di pellets, il museo della giostra e dello spettacolo popolare a Bergantino, la cucina della sagra che sfornerà tortelli di zucca e focacce, lo zucchero filato e i Pungiball luminosi. La ditta che fornisce fuochi d’artificio che esporta persino a Dubai. Chi frequenta le fiere di paese? Le facce, i gesti, i vestiti: probabilmente giovani marocchini tornati dal lavoro in campagna, qualche moldavo, qualcuno che dalle città arriva a trovare i parenti lontani del paesello, qualche vecchia signora sopravvissuta all’atrazina, alle polveri sottili, al vino adulterato. C’è tutta una sana visione "Strapaesana" che rende esseri umani, natura e garage dai tetti in amianto, un correlativo oggettivo da percorrere per accorgersi come diventerà una certa Italia da qui all’eternità.

La megalopoli padana è una macroregione del nord che parte dal Piemonte, arriva in Lombardia, Veneto ed Emilia. Il Po, come una vena malata di acqua e Pfas, le attraversa. Segna confini geopolitici. Il mare dei lidi ferraresi lo annusi nell’aria, e lì ci sono le genti vacanziere, gli Spitz allungati da cubetti di ghiaccio, le insalate di polipo decongelato e le verdure in sacchetto, già lavate.

Il Po invece lo scopri fino in fondo alla pianura, dietro i pioppi. Decido di andare nella parte in cui le regioni sconfinano e i paesi prendono il nome di Bergantino, Sermide e Felonica, Castelnovo Bariano, Melara, Castelmassa, Pilastri. Sono tutti piccoli paesi a destra e a sinistra del Po, in cui gli spazi non sono divorati come nelle infinite distese di capannoni bresciani, bergamaschi e vicentini.

Qui, dove mi trovo, la produzione non sembra essere la condizione necessaria per consentire agli uomini di alimentare la propria esistenza. In questi giorni di polveri cosmiche e particelle che si incendiano nel cielo stellato alle quali gli esseri umani affidano desideri, le sagre e le fiere divorano gli spazi delle piazze, tra tensostrutture in plastica bianca, jersey di cemento armato, ponteggi, gru e tralicci di metallo. Tutto sembra illuminato da una sensazione imprecisata di disagio. Sarà la canicola fastidiosa, ma la sagra di San Rocco, la sagra dal pesgàt (pesce gatto), la sagra di Santa Maria Assunta e del tirot, la XXIX Festa della zucca in zona artigianale, sparse tra Sermide e Felonica, Melara, Pilastri, Calto, raccontano i comportamenti umani attraverso il tempo libero privato, collettivo e pubblico. C’è Mario che ha creato il prototipo di un kit per farsi a casa il tiròt. Per preparare questa focaccia servono olio, farina, strutto, cipolla (rigorosamente di Felonica) e poco altro. Mario dice che vuole esportare questa focaccia sulla Quinta Strada di New York.

Lì in piazza c’è un chiosco prefabbricato in ferro e vetro dove servono bianchini e caffè freddi. Più in là un’autopista senza avventori ha le macchinine colorate su cui sventolano piccole bandiere italiane. Non c’è la solita musica dozzinale pompata a manetta perché laggiù, nello spiazzo del divertimento, non c’è nessuno. Dentro Palazzo Cavriani c’è il Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po. Al suo interno mi dà il benvenuto il reperto del blocco motore di un cacciabombardiere americano. Nel museo ci sono diorami di uomini in divisa a cavallo, soldati tedeschi che nuotano nel fiume, fucili, bombe a mano, medaglie e razione-K. Gigantografie di soldati giovani e spavaldi sono accompagnate da didascalie terribili: “Nel corso della missione l’aereo viene abbattuto e precipita al suolo…” e così via.

Nello stesso immobile, vicino alla biblioteca comunale, c’è un cartello blu appeso al muro su cui la scritta bianca dice “Information technology Museum. Benvenuti al museo dell’evoluzione informatica di Felonica”. Sembra un controsenso vedere pezzi di carro armato e mostrine riemerse dalla terra, vicine a primi modelli di computer IBM e MAC in disuso, carcasse di videogame arcade e joystick inutilizzati. Invece è tutto lì, in mezzo a un caldo che piega anche il ferro. Pianura 2.0, che altro? Tutto prende la vertigine, la torpidità, moltiplicandole migliaia di volte ma fissandole in uno splendore acqueo, abbacinante. Si sale sull’argine e in un attimo si vede il campanile della pieve costruita quando i territori appartenevano a Matilde di Canossa. Lì sotto scorre subito il Po. Arriva da Cremona, dopo curve infinite, e se ne va verso il mare. Lì in mezzo c’è la casa galleggiante, che poi è una Canottieri, un’oasi per canoisti, re senza corona, ciclisti, pescatori, solitari impenitenti ed eremiti. La casa di legno, bianca e azzurra, è fissata su due enormi imbarcazioni. C’è sempre qualcuno che pesca, qualcuno seduto a guardare i motoscafi fermi al molo, qualcuno che fa piccole manutenzioni alle imbarcazioni o alle reti dei bilancini. Da questa parte c’è il Destra Po, all’altra sponda si è in Veneto e si vede il campanile di Calto (Rovigo). Aldo, un ex-ferroviere in pensione, mi dice che adesso non ci sono più i pesgàt originali, ma ci sono gli americani, ossia un pesce importato, molto simile al pesce gatto ma meno pregiato. Si riconosce dal colore: meno verde, meno lucido, con puntini bianchi sulla testa. Alzo gli occhi, stormi di folaghe passano in cielo tra nuvole tremolanti d’ un grigio asfalto.

Diciamolo chiaro: in questi territori sono più di cinquant’anni che si legano con teli colorati enormi cumuli di fieno e paglia, e quando si sono visti gli impacchettamenti di Christo, a qualcuno sono parsi un deja-vu. Intanto qui sul fiume c’è sempre aria, e se si vuole prendere una boccata d’ossigeno caldo si deve passare di qua.

Se chiudiamo gli occhi possiamo sentire sterminate moltitudini di pioppeti dalla scorza bianca e liscia come la pelle dei bambini e possiamo ascoltare il brusio della natura, il frinire di cicale che non smettono mai di cantare. Si sente il sapore dell’acqua del fiume. Un sapore dolciastro, caratteristico, indimenticabile. Aldo dice: “Da ragazzo mi incontravo a vedere scorrere il Po col suo carico di lucci e anguille. Sono ancora qui. Sto posto me lo sogno di notte.”

Ha la maestà di un felino, quest’acqua corrente e, come i felini, è capace di invadere e distruggere. Sa essere clemente e omicida. Un tempo dispensava ricchezza e povertà, ora dalla golena aperta un gruppo di ragazzi in costume sta facendo il bagno dalla base di attracco per le barche. Mi avvicino a loro, sono tre ragazzi che parlano e ridono. Un altro sta facendo una diretta webcam con qualcuno di cui sento solo la voce parlare una lingua lontana. “Di dove siete?” Sono ragazzi moldavi fermi in questa campagna esasperata. Hanno con sé qualche lattina di birra. Mi chiedono se possono tenerla lì. Nema problema. Forse immaginano di trovarsi a parlare con un vigile urbano in borghese, sono cauti come lepri. Lavorano in queste campagne arse piene di canali per l’irrigazione. Sulla casa galleggiante c’è una coppia sui quaranta arrivata in kayak. Toccano remi. Ermes salta su: “Ho visto due istrici sull’argine in questi giorni.” I loro aculei possono servire per fare galleggianti leggeri e affusolati. “Ieri, mentre ero in giro, ne ho vista una spiaccicata per terra.”

Qui le persone dicono che questi possono diventare territori turistici, si possono sfruttare le bellezze naturalistiche, le strade ciclabili, il cibo. Venite a sperimentare un insolito mix di antiche tradizioni, divertimento, architetture parafunzionaliste sovietiche. Venite in Pianura, venite! Venite qui dove nei paesi si possono vedere agenzie di pompe funebri musulmane, vecchie insegne di sedi del PSI, pizzerie in stile neo-classico White house americano, Cristi giganti a braccia aperte, come fossimo a Rio de Janeiro. Il business è servito! Venite a provare un senso di abbacinante melanconia per non si sa cosa. C’è chi organizza tour per andare a Černobyl', perché non venire anche qui?

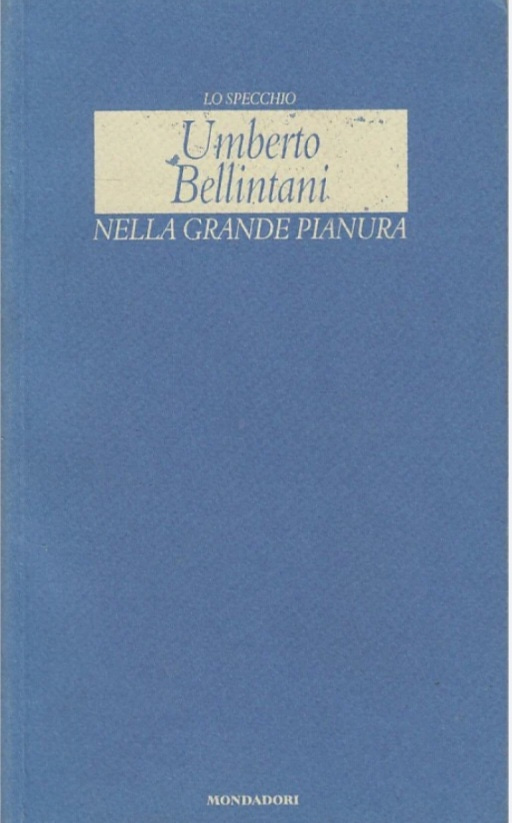

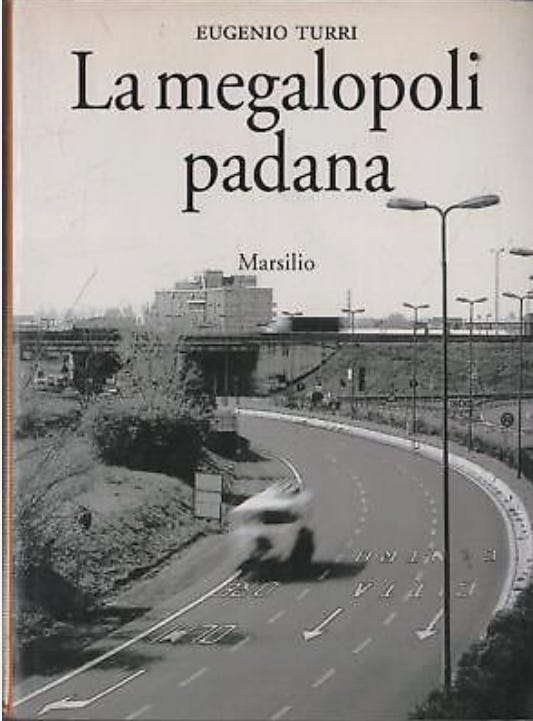

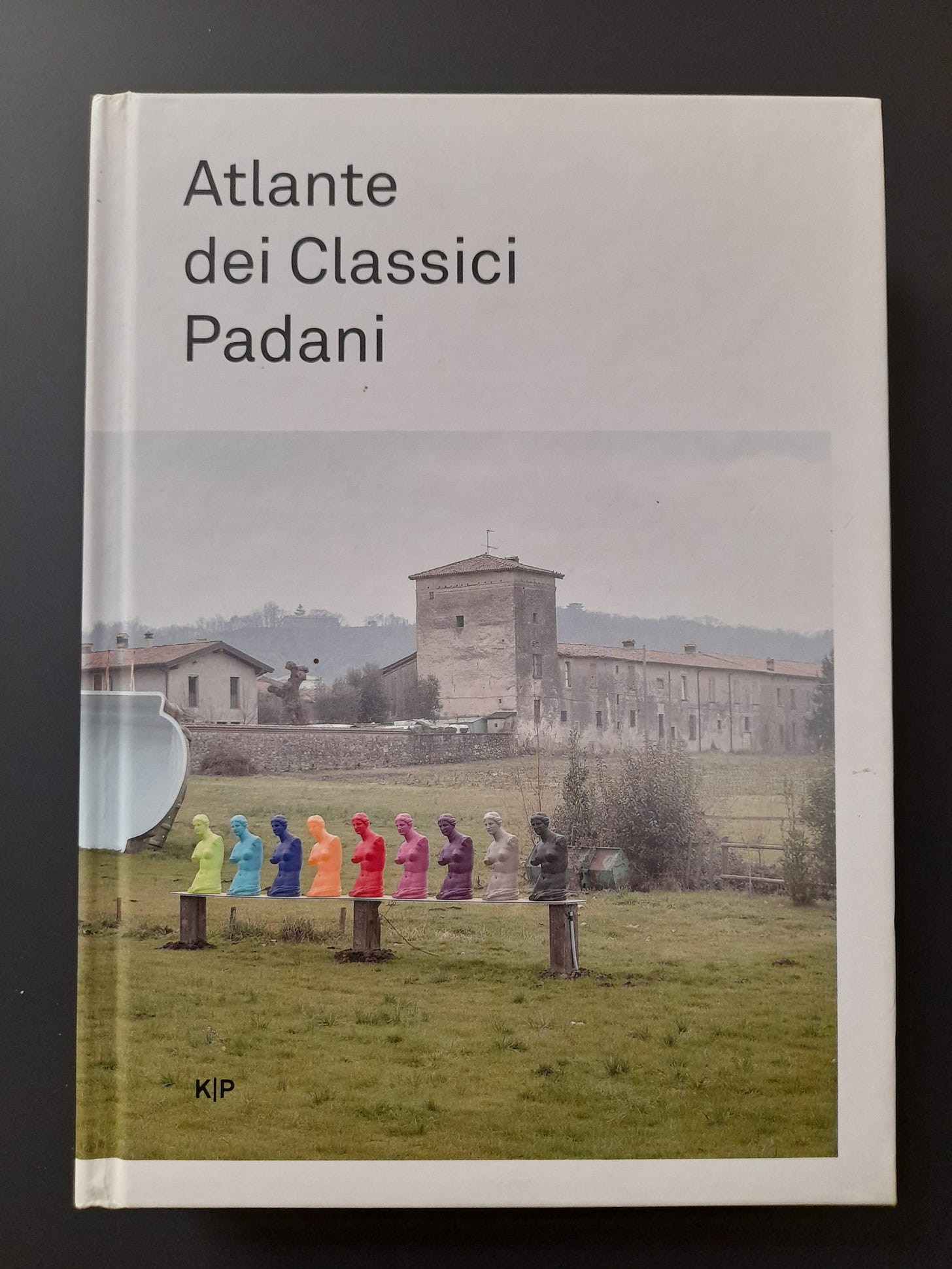

Pianura essenziale, cinque libri imprescindibili per leggere la Pianura che ci piace

ZENO E LE LUCCIOLE

di Elisabetta Pozzetti

Una falce di luna occhieggia sospesa sulla lingua carnosa di un orizzonte animato dalle sagome arruffate, morbide, indecifrabili di quelle poche residue chiome che ancora lo punteggiano e lo privano di una inesorabile nudità. Noi pedaliamo, sfrecciando nella luce calante tra viuzze bianche di campagna. Scompariamo tra il digradar di verdi e terre, baciati dal ritmico pulsare di lucciole in amore. È un’intermittenza che pare respiro della natura, battito silente che dona alla vista corolle luminose sboccianti nei fossi tinti di buio. La ferraglia cigolante e sgrammatica di pedali, catena e carter fa il verso al gracchiare di raganelle chiacchierine, mentre lontano risuonano gli allocchi, pronti alle danze notturne. La frescura elettrizza i nervi, respiriamo a pieni polmoni l’incipiente rugiada frammista all’odore pungente di bovini che tardano a rientrare in stalla e se ne stanno lì, placidi e pensosi. Il tepore di una primavera piena, gravida di profumi e attese, ammalia tutto il creato. Le ruote saltano sul terreno sconnesso, zigzagando, incespicando, sconfinando dalla ghiaia alla riva, dai sassi appuntiti e irregolari al manto soffice dell’erba. I moscerini, in nebulose di particelle cosmiche, si appiccicano alle magliette, si insinuano in bocca, tra i capelli, negli occhi. Scampanelliamo verso casa chiamando a squarciagola “Zenooooooooo”, il nostro gattaccio che ogni giorno ritorna con nuove epiche ferite da parapiglia e tenzoni amorose. Ha il manto nero di pece, gli occhi d’ambra, è afono ma si fa intendere, spingendosi a intensi abbracci e colpetti affettuosi di muso. È l’anima dell’intimità domestica, la presenza nell’apparente assenza, è lo sguardo celato ma vigile, è il calore nella solitudine delle stanze silenziose. Chissà se ci sente, intanto sulla distesa gialla del fieno tagliato e raccolto in opulente balle circolari, disposte sul grande biliardo campestre, i gatti, come coriandoli sparsi, stanno ritti e rapaci a caccia di topini sventurati. Tagliamo la curva a contenderci il primo posto, sgommiamo e frenando derapiamo, alzando polvere e risate. Eccolo lì il gattaccio, seduto e ieratico aspetta, davanti al cancello, coccole e pappa.

Bentornato Zeno, dai raccontaci nuove perigliose avventure!

PIANURA

di Davide Bregola

1.

È tutta un’escalation di madonne in gesso attaccate ai muri delle case, nei giardini e nelle edicole sacre a ridosso di campi e chiuse d’acqua. E’ tutto un traliccio e un elettrodotto in ghisa. Qualche volta il vilucchio s’impossessa dei fili e si creano crocifissi vegetali. «Cristo del traliccio, parlaci delle madonne che non piangono più» dice il bengalese che passa in bicicletta col catarifrangente addosso. «Cristo dell’elettrodotto in ghisa, parlaci delle acque melmose in cui il cielo non si specchia mai» dice il pachistano che sta entrando nella serra di nylon a fare la rippatura per le angurie. Il volto benevolo della Madre saluta i camionisti con le loro cisterne piene di latte e gli agricoltori coi loro mezzi articolati passano scancherando contro il cambio climatico esortando un “Salve o Regina”. Si staglia all’orizzonte la villetta laterale appesa al montarozzo vicino alla stalla abbandonata. L’unità produttiva agricola con annesso impianto di biogas e poi nient’altro. Perché nient’altro è ciò che vive. Le gru, come i templi, hanno basi solide in terra ma sono protese verso il cielo. Spostano laterizi tra cantieri vuoti. E’ tutto un “Cedesi attività-Vendesi-Affittasi”, è tutta una darsena per raccordi autostradali, nodi logistici per le merci. Vitalità. Ponteggi arrugginiti sulle facciate. Ponteggi nell’anima. Ponteggi come monumenti s’innalzano tra muri scrostati da riattare. Mettono radici e prosperano tra le propaggini del vuoto. Graticole semoventi tra spazi edificabili, scorie nel bitume e materiale alluvionale. Svincoli intricati, bretelle, siete polvere e polvere ritornerete. Cave. Cave canem. Aree agricole, edificabili, residenziali, verdi e commerciali. Falda a forma di acquasantiera. L’autovelox ti fotografa, la telecamera ti riprende. L’automobilista è incanalato e felice in questa piana condannata all’elegia.

2.

Questo appello arriva dalla zona asserragliata, ma non prelude a una resa. Speriamo di sfondare il fronte tra le paludi, ma chissà, neanche il tempo di metabolizzare le visioni e all’improvviso affiorano reperti bellici tra la sabbia e l’acquitrino in secca. Zone afose, zone umide, zone di after e di afte epizotiche. Le tracce dei telefoni t’inchiodano, ma è una guerra di propaganda e ne uscirai pieno di graffi. Io cerco la falena che manda in tilt i radar dei pipistrelli, e svelo differenze tra tipule e zanzare. Al momento i radar vengono confusi e si vanno a schiantare contro le lapidi dei morti sulle strade ma stiamo difendendo la linea. Stiamo difendendo la linea. Anche se è occupata. Sono plagi i deterrenti contro platani scorticati. Si chiamano guard rail. Sono plagi che t’inchiodano nei posti auto del centro commerciale. I silenzi degli aruspici sconvolgono il volo delle cornacchie. Non ci sono più auspici, ma è tutto normale. Hanno avvistato un lupo impanicato. Vagava coi suoi guaiti tra i cassonetti delle sterpaglie. Hanno riconosciuto un daino morto sulla strada per la raffineria. Dicono siano stati i fucili dei bracconieri perché non conoscono la solerzia degli esseri umani in generale.

3.

Tronchi di frassino mutilati delimitano lo spazio della corsa mentre i cavalli trottano nel mandriolo color crisalide. Botole e olezzo si fondono, tra la vegetazione, vicino ai camini della centrale. Aprono le froge, respirano polveri durante il dressage mentre l’arpiere controlla l’appiombo col frustino. C’è il sauro, il baio, la balzana. Il sottosuolo gorgoglia, geme e sputa sangue. L’hotel Cavalmarino ospitava le ragazze del night club. Ora è diventato un centro accoglienza mentre gli operai costruiscono trincee per mettere a terra fibra ottica. Nitrisce il cielo e viene abbasso nell’attesa del pulviscolo detonante e del vuoto. Chissà se l’algoritmo sarà capace, in quell’istante, di segnalare qualcosa ai big data.

4.

Sparire dal mainstream; quartieri come crateri di lacrime e scie lunghe fino al prossimo incrocio. Sparire dal mainstream, anche perché le divinità hanno lo stesso problema dei comuni mortali. Instagram taglia le foto pure a loro. E’ che in pianura non ti puoi nascondere; gli alberi sono sottili e tutto il resto è piatto. Non puoi mentire perché ti vedono, ti vedono come si vedono gli idrocarburi sull’acqua ferma. La vita esplode in questa rinnovata primavera e l’incertezza della sovrappopolazione viene annullata dalla denatalità. Il mondo è pieno e presto tutto si farà etereo tra lo sbatacchiare di zoccoli. Il mondo è vuoto tra gli spifferi di interstizi bui. La cittadinanza è contenta e la vita s’ammazza così, tra apericena troppo freddi e cibo decongelato al microonde.

Cosa direbbe oggi chi fotografava scintillanti distributori di benzina che adesso cadono a pezzi? Luoghi abbandonati, esplorazione urbana e agricola. E’ tutta un’urbex di strutture artificiali, rovine costeggiate da strade di passaggio. Allora si aspetta di trovare qualcosa tra i mattoni, di sentire voci da salvare per reclamare oggetti in disuso. Tra il mobilio coperto dalla calce qualcuno si sente libero, sciolto dal possesso, emancipato in questi posti perduti tra segnali stradali forati da pallottole e controllo elettronico della velocità.

5.

Più vivi di così non lo saremo mai e quando i pori si schiuderanno potremmo ascoltare la ruspa scavare buche tra la grandine. Cartelli pubblicitari di vecchie trattorie e vendita laterizi lasciano passare luce tra lo spazio. Ora il sereno è ritornato le campane suonano per il vespero ed io le ascolto con grande dolcezza. Gli uccelli cantano festosi nel cielo. Perché? Tra poco è estate i prati metteranno tutto in secca, ed io come un fiore appassito guardo tutte queste meraviglie e provo piacere per le soft skills degli esseri umani. Sistema immunitario molto fragile, c’è bisogno di tutela. Impossibile trovare il sistema operativo. Sistema immunitario azzerato, c’è bisogno di cautela. Poeta ipocondriaco cerca pillole nel caduceo ma trova veleni e se ne va. Mettersi lo smalto, mascherarsi, delirare nel dormiveglia. Deragliare, cercare giustificazioni nel thesaurus e rinunciare guardando la cartellonistica piantata in mezzo a un campo a maggese con la scritta «Spazio libero». Ignora. Ignora. Ogn’ora.

RIMPIANTI

di Marco Ghizzoni

L’autobus procedeva tra le strade sonnolente della pianura spazzata dal vento. Fantasmi, le case, sull’orizzonte di nebbia, a oriente il cielo annunciava l’alba. Le mani stanche e la voce ormai sottile, l’anziano signore intonava canti della memoria tra i denti, distratto dal paesaggio che fuggiva oltre il finestrino. In quel paese ci era nato e cresciuto, poi se ne era andato spinto dalle coincidenze della vita, sogni d’altrove e piccole rovine. Ora vi stava tornando, lei lo aspettava. Lo aveva convinto, dopo lunghe conversazioni di struggimenti e domande a vuoto, poiché lui non riusciva mai a trovare una risposta. “Vieni qui da me” gli aveva detto lei “le risposte arriveranno. Altrimenti, pazienza, non ci resta poi molto tempo da dedicare ai rimpianti.” Lui aveva accettato, nella pelle era ancora viva la delusione del loro addio. Quando arrivò, un sole di metallo faticava a smagliare strati densi e lacrimosi di nebbia. Rabbrividì, sapeva bene quanto fosse difficile ricominciare. Girovagò un poco per il paese, nella stanchezza dell’inverno, indugiando nell’imminente piacere di scaldarsi le vecchie ossa infreddolite in quella che era stata la sua casa. Negli ultimi anni si era lasciato andare, per una qualche debolezza di carattere, fino al tumulto di quella notte. Lo aveva sconvolto il riemergere di quei ricordi, la densità pulsante dei loro silenzi, le passeggiate nel vento o sotto il sole cocente dei meriggi estivi. Lo aveva sorpreso una straziante voglia di lei, il rimorso per ciò che aveva fatto. L'aveva chiamata, pentendosene nell'attimo stesso in cui lei aveva risposto, egoista nel voler riaprire un'antica ferita. “Non preoccuparti” lo aveva rassicurato “mi fa piacere sentirti. Come stai?” Era stato un nuovo inizio, da lontano tutto sembrava più semplice. Quando se n'era andato, aveva cercato di mettere più distanza possibile tra di loro, tutto quello spazio vuoto gli avrebbe dato la sicurezza di non tornare indietro, di non ferirla di nuovo. Lei lo avrebbe accolto un'altra volta, ne era certo, ma non era ciò che lui voleva. Non sentiva di meritarselo, incontrarla anche solo per caso, sarebbe stato un piacere troppo doloroso. Era convinto che con il tempo e la lontananza tutto si sarebbe sistemato, e invece aveva ceduto. Era il momento di entrare, rimandato così a lungo che ora lo vinceva l'impazienza. “Cosa fai lì impalato al freddo? Entra, vieni a scaldarti” Lo aveva visto dalla grande finestra che dava sul giardino; sentì un ronzio e poi uno scatto, familiari un tempo e ora così estranei. Spinse il cancello ed entrò, nella testa il dubbio, o forse la speranza, che lei stesse spiando impaziente il suo arrivo.

La casa non era cambiata molto: qualche quadro in più, un nuovo divano, ma la vecchia poltrona su cui lui amava sonnecchiare era ancora al suo posto; tutti quegli anni di inutilizzo ne avevano preservato l'integrità, come se per essa il tempo si fosse fermato. “Non me la sono sentita di sbarazzarmene, anche se è orrenda.” sorrise lei, accortasi che la stava guardando. Lui assentì, le parole faticavano a uscirgli di bocca.

“Vuoi un caffè?”

“Volentieri, grazie.”

Lasciò cadere una lunga pausa, indeciso se fosse il caso o meno di ricordarle che lo beveva senza zucchero ma con un goccio di latte. Rabbrividì, notò con tristezza che il camino era spento, e non le disse nulla. Non si mosse fino a quando lei non tornò con una tazza fumante, nell'attesa che il caffè borbottasse nella moka, nessuno dei due aveva parlato, prudentemente lei era rimasta in cucina.

“Allora?” gli domandò sedendosi “ come ti va la vita?”

Più disinvolta, lei, riusciva a sorridere e parlare, i gesti misurati e lo sguardo limpido. Lui, invece, impacciato e insicuro, si rese conto che ricominciare, a quell'età, era assai più arduo di quando era giovane e ingenuo. Non era mai stato spavaldo, tuttavia le membra forti e sode gli davano una confidenza con il proprio corpo che con la vecchiaia aveva perso: curvo, storto, emaciato, ogni gesto gli appariva fuori luogo. Solo i capelli erano rimasti folti e lucenti, il volto, però, era solcato da rughe irregolari, una ragnatela di misere sofferenze e pochi sorrisi.

“Il solito. E tu, stai bene?”

“Sì, nonostante qualche acciacco. Il tempo passa per tutti.”

Sembrava leggergli nel pensiero, istintivamente abbassò lo sguardo. Era vero, ne aveva notato il passo incerto quando era andata in cucina, ma era ancora bellissima, la pelle di porcellana e quella voce di velluto che gli era mancata immensamente: sarebbe stato ad ascoltarla parlare per ore. Gli tornò in mente quando, a letto, le chiedeva di leggere ad alta voce; non gli interessavano le parole, nemmeno riusciva a seguirne il filo, era quel suono di violino ad ammaliarlo.

“Già” rispose lui.

Le era grato per quel suo temporeggiare, nicchiare, fare come se quell'incontro non avesse sconvolto le loro vite. Se gli avesse chiesto il perché, non avrebbe saputo cosa rispondere. In quel momento di quiete perfetta, si sentiva ancora inesatto, incompleto. Finirono il caffè e parlarono d'altro. Di altri. Come le persone che frequentavano all'epoca, prima assiduamente e poi sempre meno, lui le chiese se le vedeva ancora, che fine avessero fatto. Qualcuna la incontrava al negozio di alimentari, gli rispose, ma non andavano mai oltre qualche scambio di battute di convenienza. Il tempo aveva guastato i rapporti, e poi... Qui si era interrotta, non voleva farlo sentire in colpa.

“Ah, già: le sorelle Manenti sono morte entrambe.”

Impiegò qualche istante per ricondurre il nome alle facce, dovette andarle a scovare nella nebbia dei ricordi. Tentò invano di immaginarle con vent'anni di più.

“È successo da molto?” le domandò.

“Due o tre anni, non ricordo. Una vicenda poco chiara, archiviata come incidente stradale.”

Non le aveva mai sopportate, lui, si sorprese a provare qualcosa di simile a un piacere per essere sopravvissuto a quelle due megere.

Lei sospirò.

“Sei stanca di stare qui con me?” le chiese lui “ vuoi che me ne vada?”

“No, sono io il problema. Questo assomiglia a un ricominciare daccapo, per noi, vorrei tanto aver dimenticato ciò che ho fatto, lo sai. Sarebbe meglio, ma non ci sono riuscita.”

“Potremmo dimenticare chi eravamo” la rassicurò lui, sfiorandole una mano “io sono pronto.”

La tensione sul volto di lei si allentò, gli occhi grigi e opachi trovarono pace.

“Sicuro che basterà?”

“Vale la pena provarci.”

La trepida luce che entrava dalla grande finestra del salotto attirò la loro attenzione, interrompendo quei malinconici discorsi. Si alzarono insieme, sulla punta dei pensieri la stessa convinzione. I tetti erano già bianchi contro il cielo di umidissimo azzurro, la nebbia dissipata da fiocchi di neve soffici e silenziosi. Restarono per un po' così, a osservare il mondo farsi canuto ma non vecchio, immobile ma non spacciato. Ecco come si sentivano, sapevano che non tutto era perduto.

“Vuoi che ti accenda il camino?” le chiese.

“Magari, la legna è...”

Sapeva benissimo dov'era. Si sentì sollevato al pensiero che nessun altro uomo avesse preso il suo posto, un piacere misero e meschino, se ne rendeva conto, dedotto dal camino spento e dalla legna accatastata in malo modo. Le era stata consegnata di fretta, il fattorino avrà acconsentito a scaricarla dietro compenso, ma controvoglia, e ora, se non fosse stato attento, sarebbe bastato sfilare il ciocco di legna sbagliato per farla cadere tutta. Fu tentato di farlo, inveire contro quel tizio e mostrarsi in gamba come una volta, organizzato e sicuro di sé, come un vero uomo doveva essere. Vivo era lo stupido bisogno di farsi rimpiangere per tutti quegli anni in cui non c'era stato, mostrarle cosa si fosse persa. Lo respinse a fatica, sfilò i ceppi da ardere con attenzione e maestria, in silenzio, senza sottolineare il disastro che aveva davanti, come avrebbe fatto un tempo.

Il camino tirava, il fuoco prese presto a crepitare e a emanare un tepore di cose belle e non più così lontane. Gli facevano male le ossa, era fuori allenamento, la sua nuova casa aveva una stufa a pellet molto più pratica sebbene meno romantica. Tacque anche il dolore, non voleva farla preoccupare e rovinare quel momento.

“Ti va se ci sediamo sul divano?” gli propose.

Lui si alzò a fatica dalla vecchia poltrona – dio, quanto gli era mancata – ma anziché sedersi, le prese la mano e la invitò ad alzarsi.

Lei piegò leggermente di lato il volto in atteggiamento sorpreso e curioso.

“Vieni” le disse solo.

La condusse fuori, in veranda, ad ascoltare il silenzio dopo la prima nevicata. Lì dentro c'era la sua dichiarazione d'amore, le sue scuse e il suo perdono.

Lei gli strinse la mano che non gli aveva mai lasciato, gli abbracci sarebbero venuti dopo, con calma. Non era età di slanci e imprudenze, la loro, bensì di attesa e di resa.

LA PIANURA

di Roberto Camurri

Se c’è una cosa che proprio non posso rimproverare ai miei genitori è la scelta delle macchine che hanno accompagnato la mia infanzia. Avevamo una R4 beige, quelle linee così inconsuete, la leva del cambio in una posizione insolita che sembrava il joystick di una navicella spaziale, un adesivo sul baule – quello era solo nostro – della Camel Trophy. Avevamo anche una 500 grigia, gli interni in finta pelle bordeaux, il tettuccio apribile, la leva dell’aria che mio padre o mia madre mi dicevano di tirare verso di me quando l’accendevano. Il mio cervello, all’epoca, tendeva a sovrastimare questa responsabilità, pensavo che se la 500 non si fosse messa in moto, che se fosse esplosa per una qualche ragione che io non sapevo ben spiegare, la colpa sarebbe stata mia, ci sarebbero stati sguardi di biasimo e scrollate di testa al mio indirizzo.

Per fortuna non è mai capitato, e io, sudando di ansia come se dovessi tagliare il filo rosso per disinnescare una bomba che avrebbe raso al suolo ogni cosa, ho sempre svolto il mio compito con abilità e successo.

Su quelle auto, il pomeriggio, quando finiva di lavorare, mio padre mi diceva di salire con un cenno del capo. Avevamo una casa grande, una vecchia casa coloniale come quelle che oggi vedi abbandonate al centro del verde di questa pianura se per caso ti capita di attraversarla. Mi piaceva – e mi piace tutt’ora – casa mia, la chiamo ancora così, nonostante siano quasi vent’anni che non ci abito più. Casa mia. Era una casa che secondo mio padre aveva sempre bisogno di essere abbellita, i miei genitori hanno la passione dei fiori e delle piante, del giardino curato, così, in quei pomeriggi che mio padre mi faceva i cenni, iniziavamo a scorrazzare alla ricerca di pietre, tufo, o oggetti da rubare che sarebbero serviti per costruire aiuole.

A mio padre piaceva guidare lungo le strade basse, quelle strade che ti compaiono sterrate davanti e si inoltrano verso campi sterminati, verso argini di canali, è una passione che mi ha trasmesso e anche oggi, quando sono pensieroso, mi parte la voglia di mettermi lì a guidare senza meta, il finestrino abbassato, il braccio fuori, Bruce Springsteen che urla le sue canzoni. All’epoca l’autoradio non l’avevamo, così la colonna sonora la facevo io con la bocca, cantavo la musica di Indiana Jones mentre me ne stavo in piedi sul sedile posteriore, la testa e le spalle e le braccia fuori dal tettuccio apribile della nostra 500.

Ero convinto di essere un esploratore, mi immaginavo cattivi che ci inseguivano, proiettili che mi sfioravano il cranio, le mie dita si trasformavano in pistole e sparavo alla cieca mentre mio padre cercava di schivare le buche di quelle strade fatte di sassi. Ogni tanto la mia immaginazione era così tanto potente che mi facevo paura da solo. Mi capitava di pensare a ordigni esplosi lungo il percorso, sferragliate di mitragliatrice che crivellavano i corpi miei e di mio padre, mi immaginavo la nostra fine. Allora mi rannicchiavo sul sedile, mi stringevo le gambe al petto e aspettavo che la sensazione passasse.

Mio padre mi chiedeva cosa avessi e io gli rispondevo che non avevo niente mentre guardavo quel panorama infinito fuori dal finestrino.

Per me, ancora oggi, la pianura, è rimasta quella. Un luogo che si accompagna a paura e meraviglia, tranquillità e pace a terrore e inquietudine.

Quella distesa di terra fertile e viva e generosa, anche secondo le stagioni che si susseguono, fatta del marrone di terra arata, del verde di prati immensi, di alberi rigogliosi e rami spogli e terrificanti nelle giornate di nebbia, del giallo del grano e dell’azzurro o grigio di un cielo così basso che potresti toccarlo con un dito, dell’orizzonte così lontano che ti attanaglia lo stomaco. Una terra che d’inverno è gelida e d’estate torrida, sempre inospitale se non per quelle poche settimane che sei felice di indossare pantaloni corti e maglioni a maniche lunghe, abitata da gente simpatica e alla mano, ma anche dura e silenziosa. Una terra che è, secondo me, la culla delle contraddizioni dell’essere umano. Una cartina tornasole di quanto siamo complicati e complessi.

Ho sempre pensato di esserne innamorato. In qualche modo orgoglioso di esserci nato nel mezzo nonostante non abbia nessun merito in questo. È capitato che io nascessi qui. Al centro di queste distese, di questi canali stagnanti, di queste lepri che saltellano e scompaiono alla vista in un panorama che in teoria ti impedisce di nasconderti.

Sto leggendo libri sulla Resistenza, in questo periodo, cronache partigiane dei luoghi vicino a casa mia. Un partigiano raccontava che farla qui, la Resistenza, era piuttosto complicato, perché non potevi sfruttare il terreno per sfuggire alla cattura, diceva che potevi soltanto correre e sperare di giungere abbastanza lontano dalla gittata dei fucili tedeschi, sperare di bussare a una porta per chiedere riparo e non incappare in qualcuno che ti denunciasse, diceva che mettevi la vita nelle mani degli sconosciuti. Era in qualche modo una questione di fede, di fiducia. Che sono le stesse cose che mi nascono nel petto a me, quando mi fermo a guardare questo panorama che pare non avere mai fine.

Fede e fiducia.

E come tutte le cose, credo, in cui hai fede e fiducia sei in preda al magone, alla paura.

Perché questa pianura può allo stesso tempo farti sentire protetto e al sicuro, e, contemporaneamente terrorizzarti a morte. E come per ogni cosa irrazionale a cui affidi le tue speranze, puoi soltanto accettare che sia così. Mi vengono ancora i brividi sulla schiena se penso al terremoto del 2012, il giorno della prima scossa, le immagini viste e riviste alla televisione, le case crollate, la devastazione, il terrore nelle voci dei miei amici, dei miei genitori. Vedere nel retro dei loro sguardi la paura che possa capitare di nuovo, inaspettata, da un momento all’altro.

Magari sei lì, come quando eri giovane che andavi in macchina di notte lungo le strade basse coi tuoi amici o la tua morosa, ti fumavi qualche sigaretta truccata di fronte a un cielo pieno di stelle e raggiungevi una pace che trascendeva e tutto pareva allineato alla perfezione, e il momento dopo, sbam, la terra trema, ingoia e distrugge.

Non lo so, se questo mio ragionamento nasce dal fatto di ciò che è successo e sta succedendo in Romagna, in questi giorni e nei giorni passati, probabilmente sì, anzi, sicuramente. È solo che davvero io non posso pensare a questo luogo senza vederne anche il lato oscuro, quella vaga sensazione di non essere padrone della natura che mi circonda, quella natura che influisce sul carattere mio e di chi abita qui, attorno a me.

Come Jacopo che quando camminavamo questa estate lungo i campi dietro casa sua mi diceva che gli pare inconcepibile che qualcuno non scelga di venire qui in vacanza, scoprire cosa si nasconde dietro questo clima del cazzo, dietro queste zanzare che ti fanno salire la voglia omicida, questo freddo polare che ti stringe le ossa, questo caldo che ti fa sudare anche l’anima.

Io sono d’accordo con lui, credo fermamente che la pianura in cui vivo sia il posto più bello del mondo, un luogo a cui non posso fare a meno di volere bene nonostante ci siano momenti che mi portano a odiarlo, a non volerne più avere a che fare, fuggire lontanissimo e non tornarci mai più.

Un luogo che, se mi chiedessero di definirlo soltanto con una parola, non esiterei a dire casa.

Kafka&Brod a Montichiari

Aereopoli s’innalza nel piano, come una cittadina vivace e fantastica, una di quelle cittadine che l’America crea semplicemente (…): una folla di edifici bizzarri, una folla d’uomini, del rumore, delle bandiere della réclame. Aereopoli ha già i suoi sobborghi; come tutte le città che vivono di vita intensa e affrettata, essa dilaga fuori dei confini; al di là del recinto consacrato all’aviazione sono sorte delle dépendances, disordinate, ma vivaci negli attendamenti conici o rettangolari, nei padiglioni di legno o di tela, che racchiudono dei restaurants popolari, dei piccoli alberghi, o soltanto dei garages. La folla attraversa il sobborgo e s’allontana per la brughiera (…). La brughiera ha delle ondulazioni che la fanno rassomigliare a un mare quasi calmo stanco per una burrasca cessata, e sulla cresta delle sue onde lente e curve con dolcezza di linee, la folla mette una spuma che brilla e si frange sotto il sole. (La Sentinella del 9 settembre 1909)

Il campo d’aviazione si trova a Montechiari che, con la ferrovia locale che va a Mantova, si raggiunge in un’oretta. Questa ferrovia locale si è riservata un binario sulla normale strada provinciale, sul quale fa correre semplicemente i treni non più in alto né più in basso del restante traffico, tra i ciclisti che, quasi a occhi chiusi, s’infilano nella polvere, tra le carrozze totalmente inutilizzabili di tutta la provincia – che raccolgono passeggeri fin che si vuole e che, inoltre, non si riesce a capire come ciò sia possibile, sono persino veloci – e tra le automobili, spesso mostruose, che, scatenate, vogliono immediatamente sorpassare, con i loro segnali diventati superflui, data la velocità. Ogni tanto uno perde la speranza di giungere affatto al circuito con questo miserevole treno.

Già nell’entrare nel buco nero della stazione di Brescia, dove le persone gridano come se il terreno bruciasse, ci esortiamo gravemente l’un l’altro a restare sempre insieme, qualunque cosa accada.

Giunti a Brescia la sera tardi, volevamo raggiungere velocemente il vicolo a noi destinato che, a nostro parere, doveva essere piuttosto lontano. Un vetturino chiede tre lire, noi ne offriamo due. Il vetturino rinuncia alla corsa e per pura amicizia ci descrive la lontananza addirittura spaventosa di questo vicolo. Cominciamo a vergognarci della nostra offerta. Va bene, tre lire. Montiamo, la carrozza fa tre curve lungo brevi vicoli ed eccoci dove volevamo arrivare.

Siamo arrivati. Davanti all’aerodromo vi è ancora un ampio spiazzo con delle sospette baracche di legno, sulle quali ci saremmo aspettati tutt’altre insegne che non: garage, Grand Buffet International e così via. Mostruosi mendicanti, diventati grassi nei loro carretti, ci ostacolano, tendendo le braccia, e nella fretta si è tentati di scavalcarli. (…) Ci voltiamo e guardiamo il vasto campo. È tanto grande che tutto ciò che vi si trova sembra abbandonato: l’asta del traguardo, l’antenna di segnalazione in lontananza, da qualche parte sulla destra la catapulta di decollo, un’automobile del Comitato che, con la bandierina gialla dispiegata al vento descrive un arco lungo il campo, si ferma immersa nella sua stessa polvere e riparte.

Franz Kafka

Questi italiani sono persone ben disposte le une verso le altre, piene di schiettezza, i fazzoletti infilati nel colletto … E patriottici! Come gioiscono tutti per il fatto che così tanti italiani si sono iscritti e come, dopo che l’uno dopo l’altro hanno rotto le loro macchine nel corso della gara di volo, la stampa ha cercato di consolarli, di incoraggiarli, di esprimere anche in qualche modo una lode nei loro confronti.

Ci sembra così facile volare. Crediamo di averlo già visto spesso, anche di aver volato noi stessi, forse vi contribuisce il ricordo di sogni … Stranamente, quando invece il decollo non vuole riuscire, ci sembra subito impossibile che si possa volare.

Max Brod

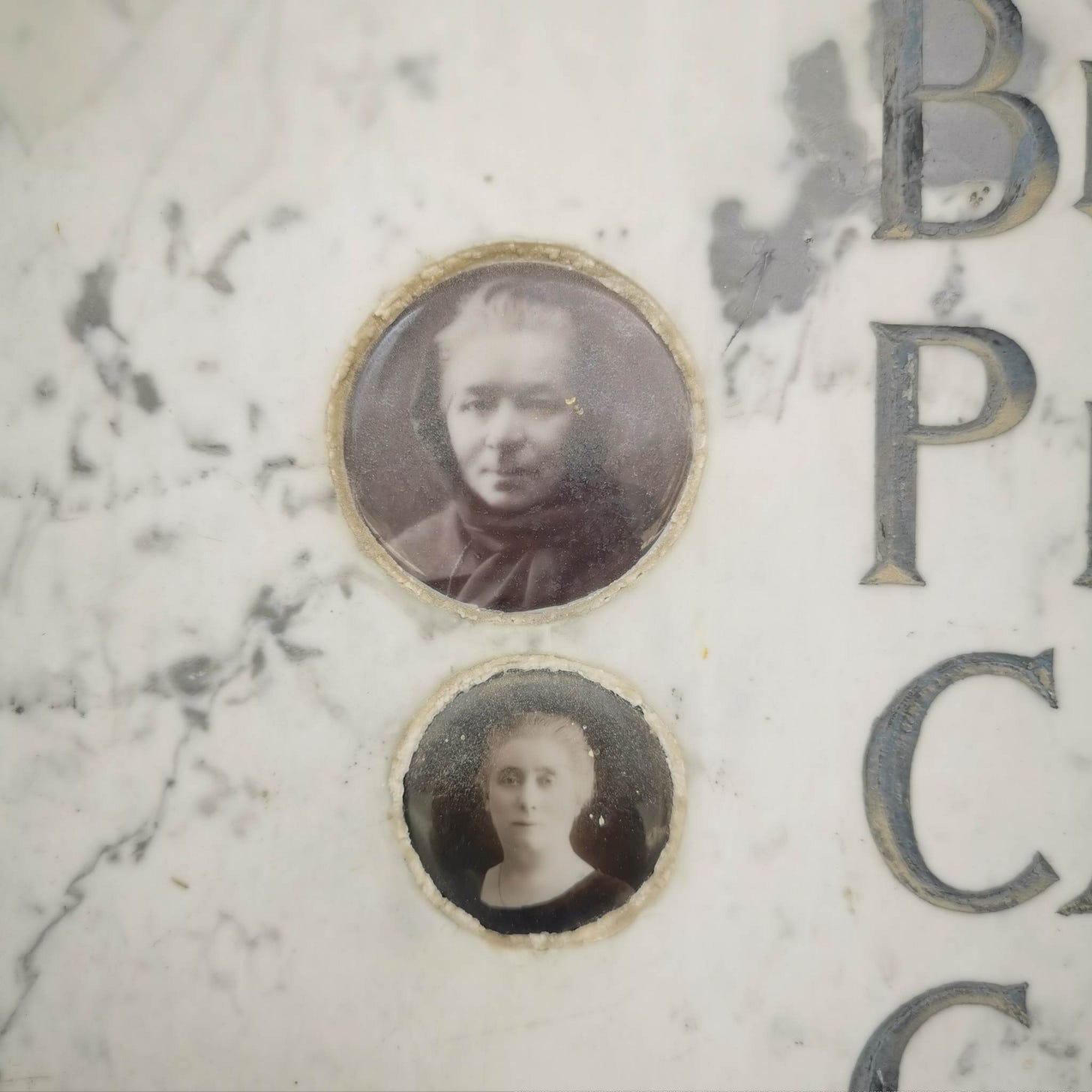

IL CIMITERO DI PIANURA

di Jacopo Masini

Un sabato sono andato alla Villetta, che è il cimitero principale di Parma, un cimitero molto vasto, monumentale, dove sono sepolti anche i miei nonni. C’è anche la tomba di Paganini, che nessuno all’epoca lo voleva, a parte la città di Parma.

A me passeggiare per i cimiteri mi piace molto. Non c’è quasi mai nessuno, un gran silenzio, leggo i nomi sulle tombe, guardo le facce e mi viene da pensare a tutte quelle persone, a come avranno vissuto. Ogni tanto mi imbatto in alcuni nomi bellissimi, come ad esempio Nube. Nube, secondo me, è un nome magnifico.

E poi le facce e le struggenti foto di coppia.

Mentre ero là che giravo per il cimitero, completamente solo - era circa l’una ed erano tutti a casa a mangiare - mi è venuto da pensare a due cose.

La prima, che se dentro la Villetta ci fosse un chiosco per pranzare in silenzio in mezzo ai morti, sarebbe il posto più bello di Parma, da passarci le ore.

La seconda, che un cimitero di pianura come la Villetta è come certi paesi della Bassa, dove vai e non c’è quasi mai nessuno.

Infatti ho mandato un po’ di foto a Davide Bregola e gli ho detto: ‘È un cimitero, ma potrebbe anche essere Pomponesco’. Io e Davide amiamo molto Pomponesco e la Bassa in generale.

La pianura è come il mare, come il resto del pianeta.

Si nuota e si passeggia sempre in compagnia dei morti.

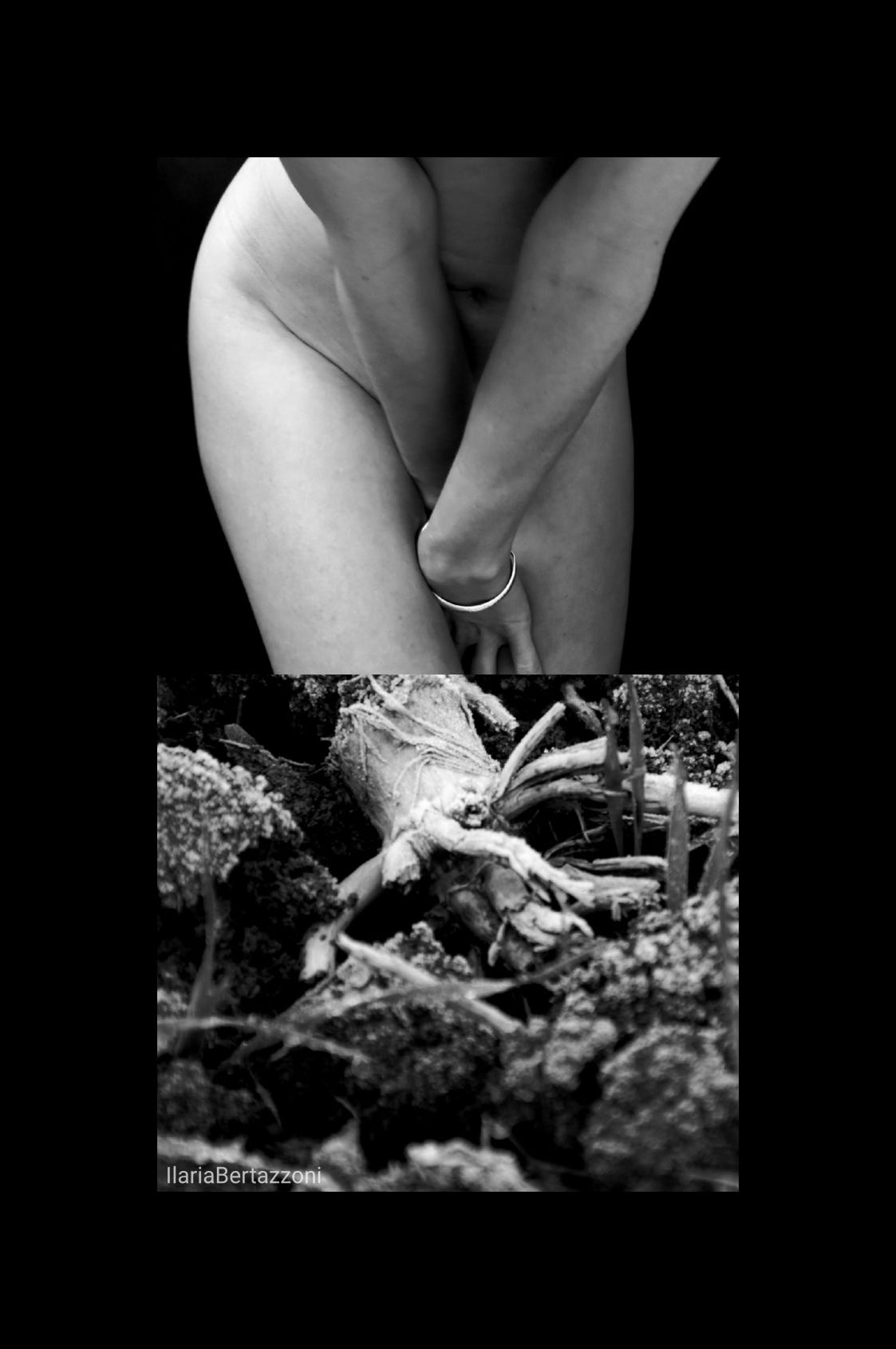

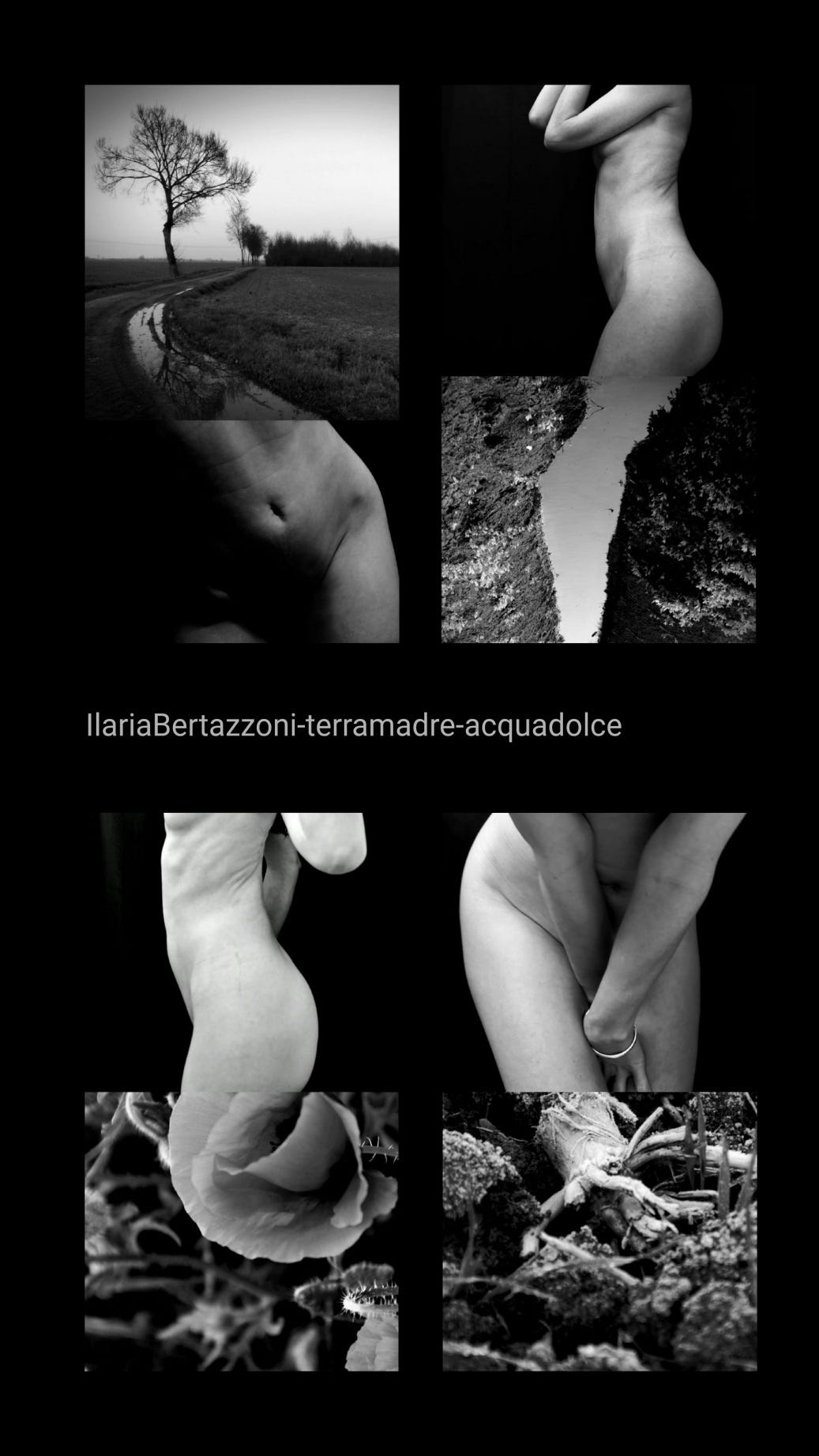

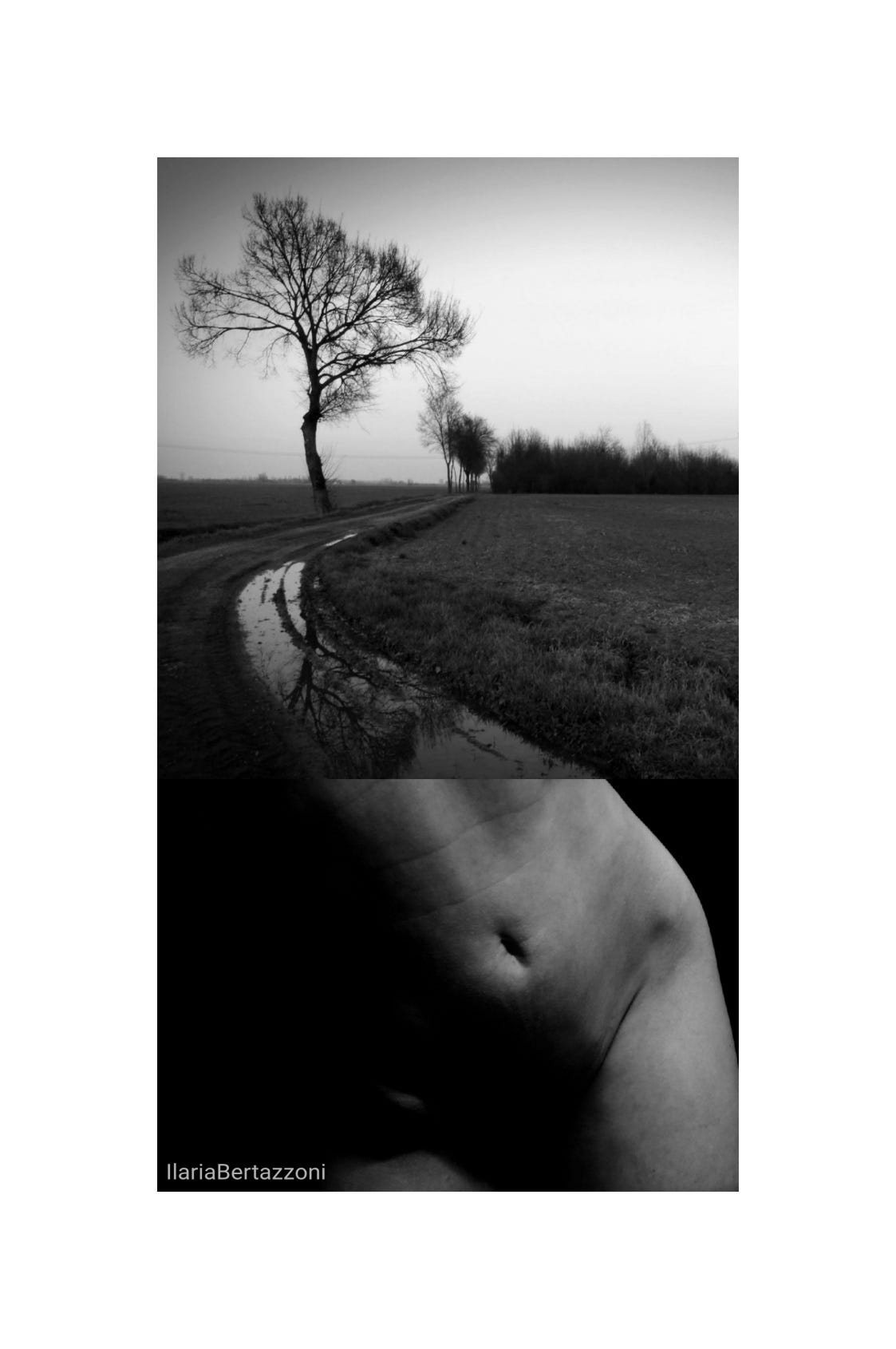

Terramadre-Acquadolce

di Ilaria Bertazzoni

Robbabuonachecipiace

Il documentario di Davide e Jacopo su Pomponesco, pubblicato su Instagram.

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.