Libri sotto l’ombrellone

Per questo numero di Mollette pensavamo di suggerire qualche libro che ci è piaciuto veramente tanto o che ci sta piacendo. Sono libri che possono averci colpito per la loro originalità, o per il tema trattato, oppure perché ci stanno servendo a scrivere, a immaginare, o tutte queste cose assieme. Sono i libri da portare sotto l’ombrellone per le vacanze. I settimanali ostentano libri e classifiche, le rubriche on-line dei vari book influencer fanno liste e sterminati suggerimenti di romanzi da leggere al mare o in montagna. Oppure no. Questi sono i libri che piacciono a noi e basta, in questa estate 2024 dove c’è lui che bacia lei che bacia lui che bacia lui che bacia lei che bacia lei. Sono i libri che servono a noi, cioè a Jacopo e Davide, e li suggeriamo quasi con pudore e mestizia, perché quando ci capita di scoprire grandi libri abbiamo pudore a dirlo a tutti, ma amiamo suggerirli agli amici.

Non siamo mica gli americani

di Davide Bregola

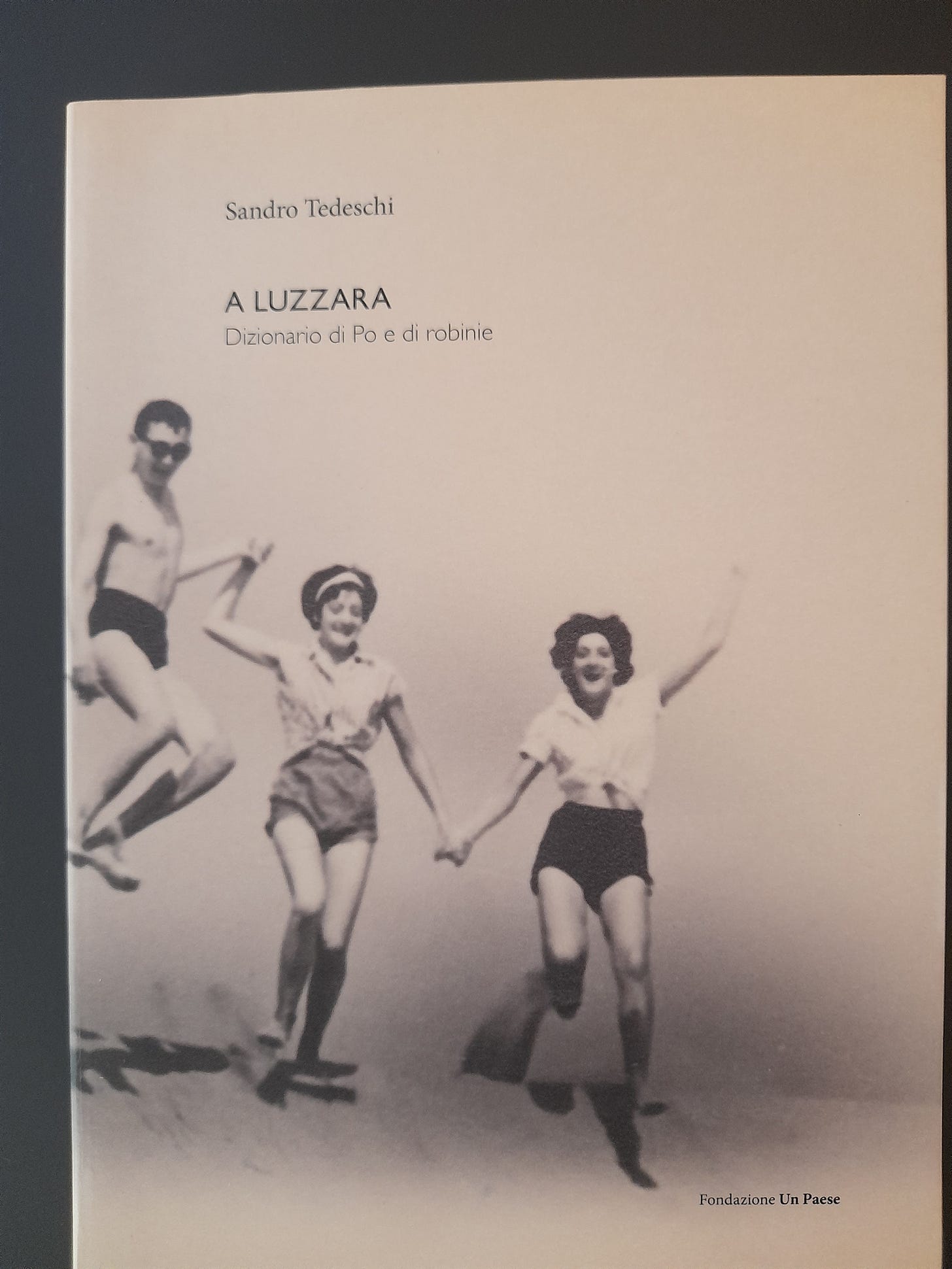

Parto con un libro pazzesco e illimitato. A Luzzara di Sandro Tedeschi. E’ un dizionario di Po e di robinie, strutturato a lemmi dialettali con spiegazioni che sono opere d’arte. Ti ci perdi dentro perché c’è tutta la sapienza orale racimolata in anni e anni di ascolto da parte dell’autore che, dopo aver fatto tutt’altro nella vita, a 80 anni si sveglia e decide di scrivere. Farà 2 libri bellissimi. Questo e un altro. Poi muore ultranovantenne. Io sono partito a leggere questo e ogni tanto lo prendo dalla libreria e inizio a sfogliare: “Furbì(r)= Spolverare. Dal francese fourbir. In realtà, spolverare in francese è nettoyer. Ma i francesi in Italia erano soldati e, come tali, l’unica cosa che pulivano per bene era il fucile. Pulire un’arma si dice fourbir. I nostri antenati non avevano vocabolari, ma avevano solo le orecchie per sentire e gli occhi per piangere.” E via di seguito, un lemma più interessante dell’altro, accompagnato da racconti spiazzanti e poetici.

Giro attorno a Kafka da decenni. Fin da ragazzo ho letto, come tutti, La metamorfosi e Lettera al padre. Ma non è questo. E’ che Kafka mi gira sempre in testa per la sua complessità, per il suo simbolismo, per tutto ciò che attiene alla sua vita stramba e convenzionale. Convenzionale e stramba. Recentemente ho acquistato e letto la bellissima edizione di Un artista del digiuno (Quodlibet) in cui ci sono quattro storie che gravitano attorno all’arte e alla figura dell’artista. Quello che mi interessa è che questi quattro racconti erano stati concepiti da Kafka per stare assieme. E’ uno dei pochissimi libri che Kafka decise di fare pubblicare così com’è. Gli altri li volle fare sparire, per l’esattezza avrebbe voluto bruciarli, ma l’amico Max Brod salvò tutti gli incompiuti e adesso noi possiamo ancora leggerlo.

Ma perché ammiro Kafka e ci torno sempre, da decenni? Kafka mi interessa per i suoi “incompiuti”, perché questo lo rende misterioso e attuale. Il Castello, America, Il processo, sono tutti romanzi incompiuti. Però mi interessa Un artista del digiuno perché è l’unico libro concepito e redatto completamente dall’autore. Mi interessa soprattutto per il significato riposto dei suoi scritti. Anche io voglio apprendere e dominare una buona capacità di scrivere con significati riposti, scrivere per simboli. Ora che nessuno sembra più comprendere i testi simbolici, dai significati esoterici, mi sembra una buona scelta lavorare sull’incomprensione. Siccome Franz è rizomatico, assieme a queste quattro storie sono andato a caccia della biografia scritta dallo stesso Max Brod per Passigli editore, e poi il libro Franz Kafka -immagini della sua vita- di Klaus Wagenbach (Adelphi). Uno scrittore in espansione come le galassie.

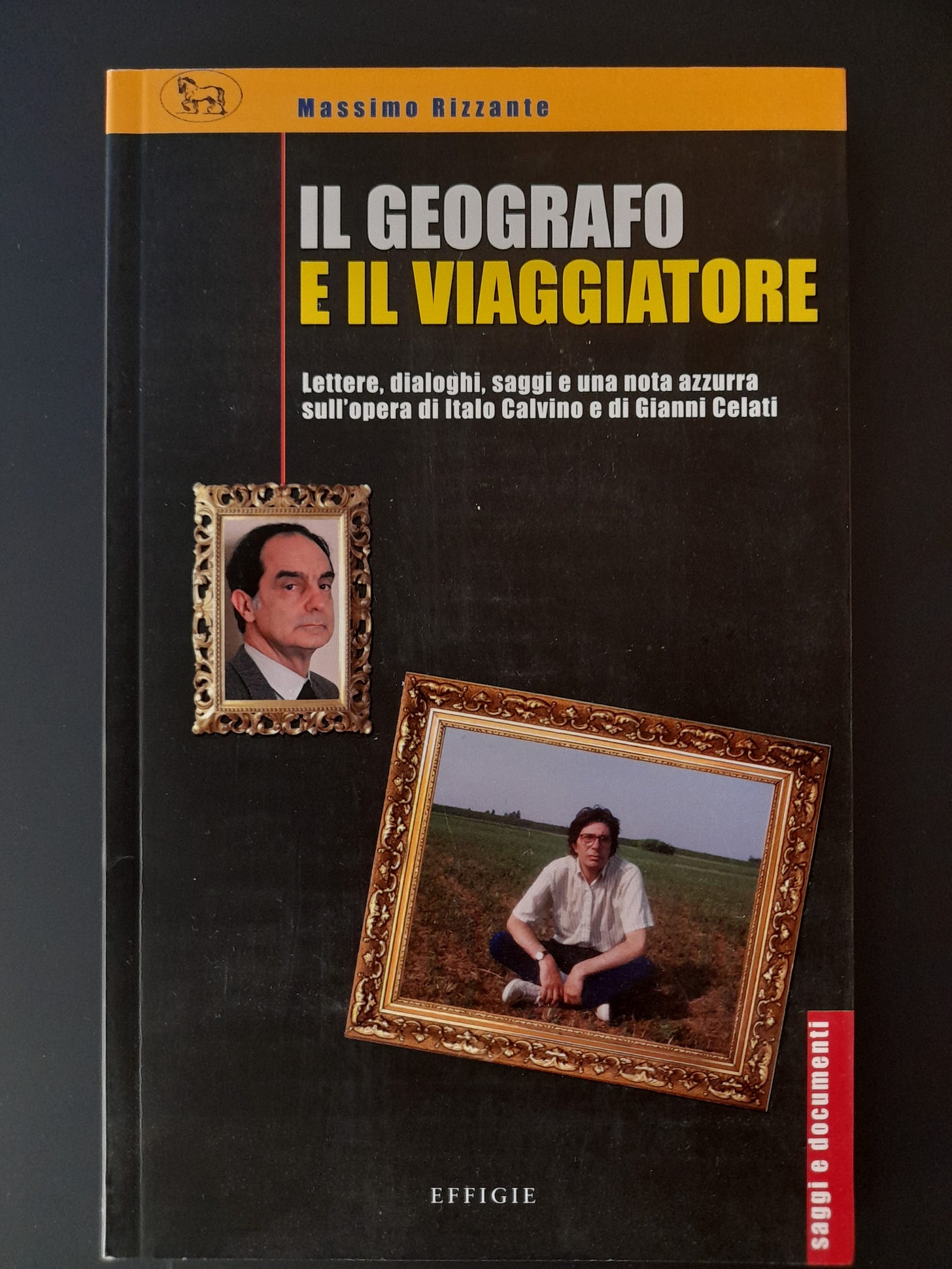

Questa casa editrice invece, EFFIGIE, mi piace da quando è stata fondata per le scelte editoriali imprevedibili e suggestive. Hanno pubblicato loro Ivano Ferrari (Rosso epistassi, il libro), Antonio Moresco (Zio Demostene, il romanzo biografico che Mondadori ha ripubblicato anni dopo), Toni Fachini con i racconti di Ultimo piano senza ascensore, la poetessa Mariella Mehr, rom in Svizzera…

Era dal 2017 che volevo comprare e leggere questo Il geografo e il viaggiatore di Massimo Rizzante. Per me è un “libro mondo” perché Rizzante mi ha dato talmente tante informazioni e suggestioni sia su Celati che su Calvino, che la bibliografia emersa risulta stimolante e, se non fosse obsoleto scriverlo, didattica. Parla di amicizia. Dell’amicizia tra Calvino e Gianni Celati, e siccome in questo periodo sento una dannata solitudine tra gli scrittori, una desolante solitudine social, una abbacinante solitudine artistica, leggere di Celati e Calvino che si incontravano per costruire una rivista, coinvolgere Carlo Ginzburg, piroettare con Perec e i viaggi africani di Gianni, la reverie parigina di Italo, me li fa sentire un po’ amici e mi fa venire voglia di intraprendere errabondi progetti senza senso, senza capo né coda, fallimentari e nutrienti. Bello, bello. Celati e Walser. Calvino e Huxley. Benjamin. Al solo scrivere questi nomi mi esalto. Intuitivo immaginare chi dei due è il geografo e chi il viaggiatore.

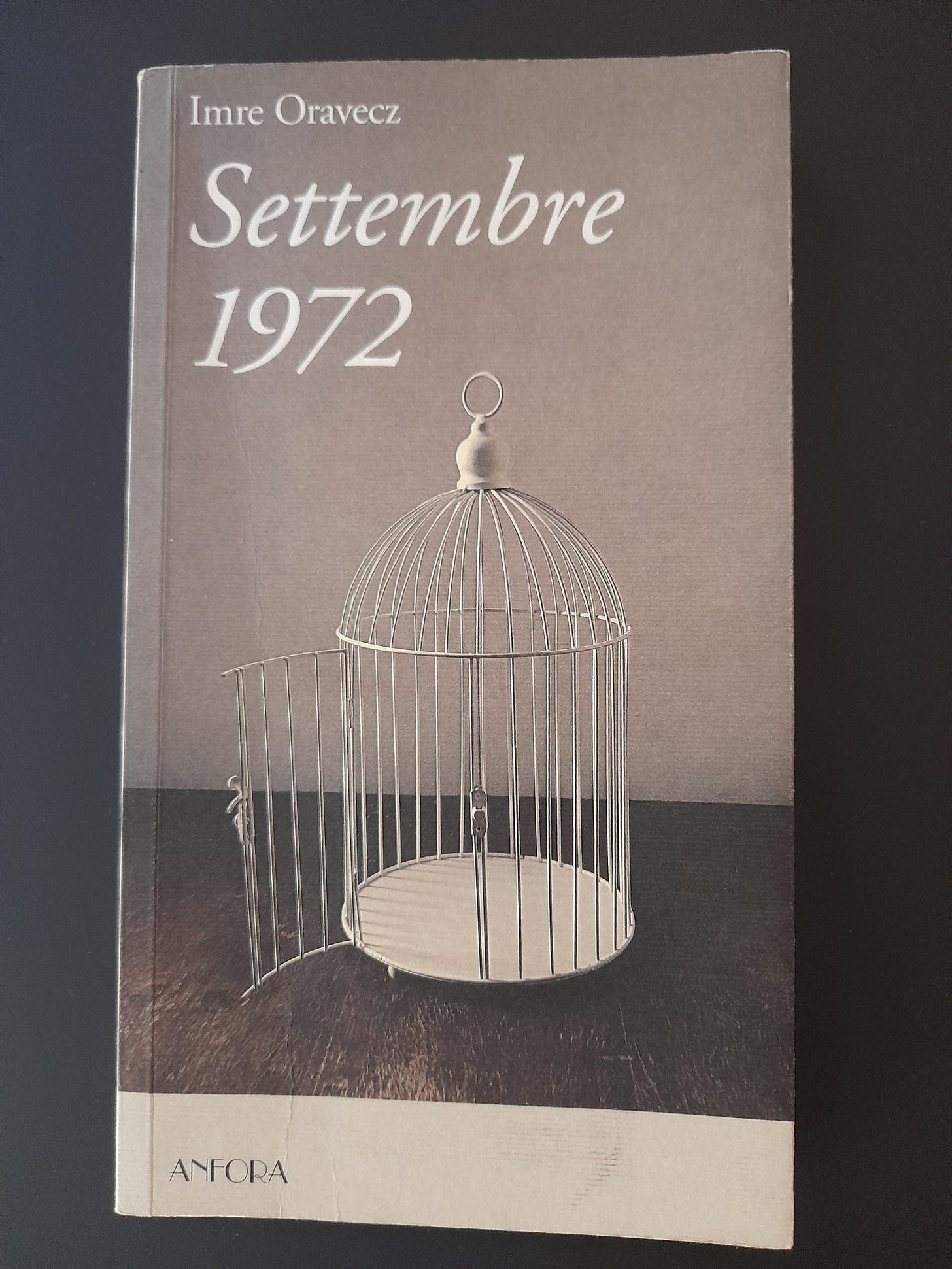

Signore e signori: Imre Oravecz!

A parte che Anfora è una casa editrice strepitosa, a parte quello, Oravecz in Settembre 1972 racconta con 99 istantanee una grande storia d’amore. Io amo i libri intensi con poche pagine. Li amo perché in quelle poche pagine l’autore vuole dire tutto, deve dire tutto, e poi francamente intitolare un romanzo con un mese e un anno senza temerne l’obsolescenza mi sembra l’atto di un genio coraggioso e squinternato. Sembra di essere nella Nouvelle vague ungherese. Scrittura precisa e solida. Semplice e poetica. Il romanzo Nouvelle Vague di Budapest. Sono quei libri che vorrei scrivere io. Avessi tempo e capacità lo farei all’istante. Scrivere con una struttura così, con quello sguardo. Cose che gli altri scrittori non fanno. Tranne lui. Mi sembra di leggere la storia tra un muratore e una donna delle pulizie scritta da loro stessi, con grazia. Una storia dove c’è erotismo in ogni pagina, dove trasuda erotismo senza nemmeno un bacio tra le pagine. Costante, soave, intenso, privo di eccessi ma duraturo. Ecco cos’è Settembre 1972.

Celine è un gigante con cui non bisogna fare i conti ma che è necessario leggere e rispettare. Questi Colloqui con il professor Y lo avevo letto negli Anni ‘90 quando ero a militare. Li a militare lessi tutto Pavese, imparai molte sue poesie da recitare a macchinetta e, nei ritagli di tempo, non so perché, lessi pure parecchi libri di Tabucchi. Questo Celine in equilibrio tra pamphlet e romanzo a vent’anni non lo capii per intero. Succede. Lo avevo letto nell’edizione Einaudi dei Coralli. Succede, anche perché nel tempo mi sono accorto di essere uno a rilascio lento e certe questioni del passato le ho capite, forse, decenni dopo. Di Celine ho visto recentemente un video dove l’intervistatore gli chiedeva cos’era importante in letteratura e L-F C rispondeva che l’unica cosa necessaria era lo stile. Di storie ne è pieno il mondo. Storie belle o brutte, edificanti e inutili, storie pazzesche e normali, ma ciò che fa realmente la differenza è lo stile con le quali racconti una storia. Detto da lui assurge a norma e così ho capito che dovevo rileggere a trent’anni di distanza questi colloqui. Lo considero un libro vivace come un bimbo di quattro anni. Dispettoso, pieno di forza, intuitivo. C’è un serrato colloquio che me lo fa sembrare una partitura teatrale. Chissà se qualcuno ci ha mai pensato di portare a teatro questo testo antagonista, underground, anarchico, comico, fool. Sembra di ascoltare Carmelo Bene, ma L-F Celine questa roba l’ha scritta, senza troppo successo, tra la primavera e l’autunno del 1954 per La Nouvelle Nouvelle Revue Francaise e solo successivamente Gallimard la raccolse in volume. In questo periodo ho bisogno della rabbia celiniana perché sento che quel tipo di rabbia così sfumata in tante altre ramificazioni che vanno dall’ironia al sarcasmo, dalla maleducazione all’eleganza, mi fa bene. Un certo grado di aggressività è letteratura. Un certo grado di rabbia. Un certo grado di insoddisfazione.

Questo invece è di Nero edizioni. I libri di Nero si prendono tutti a scatola chiusa. Per esempio i libri di Mark Fisher di Nero. Oppure le cose di Kenneth Goldsmith. Valentina Tanni con questo Memestetica ripercorre la storia dei meme e li analizza con piglio estetico e selvaggio. Arte visiva e cultura digitale. E’ un libro disturbante (per gli artisti che usano i colori e i pennelli e hanno ancora un’attitudine 900esca) perché cerca di argomentare e di capire se quelle immagini pervasive che compaiono su TikTok e su Instagram saranno le opere d’arte che andremo a vedere nei prossimi musei dedicati all’arte contemporanea, qualsiasi cosa questo voglia dire. Spesso autori anonimi, sconosciuti, dagl’improbabili nomi d’arte, vengono divulgati in milioni di luoghi virtuali, con miliardi di like e visualizzazioni, rimbalzati tra continenti. Mi interessava molto leggere questo come questo saggio di Valentina Tanni perché cercavo, in questo scritto, domande per capire quale può essere il corrispettivo di un meme fotografico o grafico nella scrittura. Probabilmente potrebbe essere il testo scritto da una intelligenza artificiale che, grazie allo sviluppo della stessa, in un futuro non troppo remoto l’algoritmo riuscirà a sviluppare e toccare le giuste corde emotive e razionali dei lettori per rendere qualsiasi cosa virale. La frase memorabile, il racconto perfetto, la poesia universale sono, forse, il corrispettivo dei meme grafici. Il tema mi interessava molto perché parecchi anni fa mi ero occupato, per studio, di meme. Ma il termine era ricondotto a tutt’altro. I memi di cui si parlava prima dell’avvento dei social erano riconducibili alla virologia. Richard Dawkins col suo “Il gene egoista” parlava proprio di questo. Successivamente, nel 1999, il filosofo Francesco Ianneo nel suo Meme (Castelvecchi), parlava di virologia, mode, credenze, idee. Un libro di 23 anni fa che aveva già alcune idee che si sarebbero sviluppate in futuro. Tanni però fa un passo ulteriore, di sbieco, cercando di farci capire cosa può comportare il consumo di immagini e il relativo contrappasso dell’arte.

Visto che Davide è partito con un libro pazzesco e visto che poi ha consigliato un libro di Kafka, allora faccio la stessa cosa anche io e poi arrivo a Kafka. Parto con un libro pazzesco, che negli anni ho consigliato a tante persone, pur sapendo che molte di loro non sarebbero state soddisfatte dell’acquisto, perché per amarlo bisogna avere passione per le minutaglie, le storie trovate per la strada come i sassi o le lumache che escono quando piove, per i racconti che si legano l’uno all’altro col filo sottile del tempo che scorre inesorabile e, per questo, danno una certa consolazione per l’animo.

Il libro pazzesco in questione contiene un racconto che Kafka - uno che, come ha scritto Elias Canetti, ha usato forse tre o quattro superlativi nella sua vita - definì il più meraviglioso che sia mai stato scritto e che si intitolata ‘Incontro insperato’, mentre il libro che lo contiene si intitola TESORETTO DELL’AMICO DI CASA RENANO. Lo ha scritto Johan Peter Hebel, che viene ricordato da Walter Benjamin, ma anche da Goethe e da molti altri come uno dei più importanti autori di lingua tedesca, anzi uno di quelli fondamentali, e che qui da noi ha avuto pochissima fortuna, pur avendo scritto nei primi anni dell’800.

Bene, la cosa straordinaria di Hebel, che era un pastore protestante svizzero che scriveva in una specie di dialetto svizzero di matrice tedesca, è che ha inventato un genere, cioè quello del racconto contenuto negli almanacchi che si appendevano nelle case e il TESORETTO è una raccolta dei racconti che negli anni pubblicò in quel modo.

Ci sono pezzetti che parlano di fasi lunari, di animali, di sventure e racconti di piccoli fatti storici e personali. Non ci sono tanti libri più belli di questo, secondo me.

Bene, allora passo a uno scrittore e a un libro che ho scoperto pochissimi anni fa, sebbene l’autore abbia pubblicato molto negli anni ‘60 e ‘70, e venga accostato a grandi siciliani come Brancati, ad esempio. L’autore è Ercole Patti e il libro è LA CUGINA, che ho letto nell’edizione pubblicata da Avagliano.

È un libro rovente, sensuale, pieno di calore siculo, che racconta la passione che lega due cugini fin dalla loro adolescenza. Un amore impossibile, inammissibile, eppure inarrestabile, che dura tutta una vita di inseguimenti e che Patti presenta nel primo memorabile capitolo come un gioco erotico e masturbatorio che prelude all’amore, mentre le donne adulte, le madri, chiacchierano all’ombra di una stanza in una grande casa siciliana.

LA CUGINA mi aveva folgorato e continua a farlo quando lo riprendo in mano per leggerne dei pezzetti e incontro di nuovo, sin dalle prime righe cariche di luci, profumi e calore, i due protagonisti: Enzo, sulle prime diciassettenne, e Agata di tredici anni. Patti scriveva con una lingua agile, modernissima, capace di cogliere in un lampo i dettagli che costituiscono, loro sì, il cuore segreto della grande narrativa.

Inizia così:

“Erano le quattro del pomeriggio del 26 marzo 1920 a Catania dalle parti del

viale Regina Margherita. Il vecchio villino era immerso nell’aria già primaverile. Ogni tanto un respiro di vento muoveva le foglie degli alberi per un attimo e allora dalla vicina Villa Bellini giungeva un leggero e sparpagliato odore di magnolie. Dalla finestra aperta entravano i rumori del cortile; il suono degli zoccoli dei cavalli che il cocchiere stava governando, il rumore della striglia battuta sul lastricato per scuoterne la polvere, il verso chioccio o allarmato di una gallina, il fruscio dell’acqua che usciva dal rubinetto della lavanderia, la voce di una cameriera. Il dolce pomeriggio catanese invadeva le stanze della casa dell’ingegnere Toscano. L’ingegnere era andato in campagna. Nella stanza da letto siedevano in circolo cinque donne: la moglie dell’ingegnere, due sue sorelle più giovani, una sorella dell’ingegnere e una lontana parente.

Quelle riunioni avvenivano quasi tutti i giorni. Nelle prime ore del pomeriggio parenti e amiche avevano l’abitudine di andare a casa della signora Melina e il loro posto di riunione preferito era ai piedi del grande letto matrimoniale nonostante la casa avesse molte stanze e disponesse di una camera da ricevere costantemente immersa nel buio e di due altri salotti minori che venivano aperti quando si aspettavano visite di un certo riguardo. La “camera da ricevere” vera e propria si apriva soltanto in occasioni eccezionalissime, matrimoni, feste, ricevimenti importanti.

Enzo, il figlio diciassettenne dell’ingegnere, era invece nella sua stanza stretta e lunga col tavolo ai piedi del letto. La finestra socchiusa dava su un interno appartato e silenziosissimo nel quale si affacciavano a varie altezze finestre di corridoi e ripostigli.

Giungeva a tratti il canto sommesso come un lamento di una cameriera che stava lavando i vetri di una finestra. “Abat-jour − tu che spandi la luce

blu…” Enzo era seduto al tavolo sul quale, accanto all’antologia per le scuole medie, all’Orlando furioso, alla grammatica latina, alla Dea Roma di Lipparini e alla Geometria di Enriquez e Amaldi, c’era anche Mimì Bluette fiore del mio giardino di Guido da Verona, sottratto alla biblioteca della madre.

Le voci pacate delle signore che chiacchieravano in crocchio nella lontana stanza da letto giungevano a tratti attraverso le stanze deserte. Enzo riprese la lettura di Mimì Bluette iniziata il giorno prima.

La cugina Agata di tredici anni, figlia di una sorella del padre, entrò, si avvicinò curvandosi sulle spalle del cugino.

“Che cosa leggi?”

“Un romanzo. Non è adatto per le ragazzine.”

“Non mi interessa. Mi annoio a leggere. Mi piace soltanto guardare le

figure.”

Enzo chiuse il libro e lo nascose sotto il vocabolario francese Ghiotti.

“Hai un libro con le figure? Fammi vedere quello dove c’è l’inferno e il

paradiso.”

“C’è anche il purgatorio,” disse Enzo e andò a prendere la Divina Commedia illustrata da Dorè.

Agata sedette vicino a lui. Mentre le figure dei dannati danteschi passavano sotto i loro occhi Enzo sentiva la spalla della cugina contro la sua e i capelli neri di lei che gli facevano il solletico sulla guancia.

La ragazza accavallò la gamba. Adesso Enzo sentiva contro la sua la coscia calda della cugina attraverso il vestitino. La ragazza portava calzini corti che finivano sopra la caviglia, nella pelle ruvida e un po’ screpolata delle gambe c’erano alcuni lividi e graffi fatti dai gatti, da qualche filo di ferro o rampicante nel giardino; e su uno stinco c’era un cerottino roseo per metà staccato che copriva un graffio più profondo o qualche taglietto. Si levava dalle vesti di Agata un odore mescolato come di foglie di gelsomino pestate, di inchiostro e di sapone disinfettante, un odore di aula scolastica e di infermeria, che Enzo respirava con gusto. Il tepore della cugina gli entrava in corpo come un’onda calda che gli faceva tendere i sensi. Di tanto in tanto la ragazza gli appoggiava la guancia sulla guancia e gli faceva sentire il respiro contro l’orecchio e l’odore di pulcino dei suoi capelli; per un attimo gli sfiorò la guancia con un bacio leggerissimo”.

Dal momento che pare d’estate ci sia questo desiderio smodato di divertimento, che è diventato come un obbligo, un po’ come capita l’ultimo dell’anno, allora ho pensato di consigliare uno dei libri più divertenti che conosca, cioè le poesie di Toti Scialoja. Vi consiglio questa antologia pubblicata da Einaudi e intitolata VERSI DEL SENSO PERSO, con una prefazione di Paolo Mauri.

È una bella scelta dei versi giocosi, sorprendenti, pieni di gioco e di vita che contraddistinguono Scialoja, straordinario pittore che un giorno del 1971 divenne anche poeta pubblicando per Bompiani Amato topino mio, una raccolta di poesie che lui stesso descrive così:

La struttura di queste poesie nasce da un metodo puramente linguistico automatico, al modo dello scioglilingua, della filastrocca e del nonsense. Gioco fonemico che i bambini intendono d’istino, che eccita la loro curiosità, li muove alla scoperta della parola nuova come incantevole meccanismo sonoro.

Quando leggo le poesie di Scialoja io perdo la testa e mi perdo in un mondo generato da parole che non dovrebbero stare insieme, da situazioni generate da quelle parole che non dovrebbero accadere e invece accadono.

Per esempio:

C’è un coniglio in Campidoglio

guarda le oche e resta sveglio

tutto luglio mangia l’aglio

lo si sente per un miglio.

Oppure la mia preferita, che ogni volta mi fa ridere, pensando a questo enorme animale che arriva in sgommata e pieno di stupore domanda:

Frenando il triciclo mi chiede il tricheco:

”Sa dirmi, da amico, dov’è che mi reco?’

Via, andiamo spediti da un capolavoro a quello successivo. E non uso la parola capolavoro a caso, passando da Scialoja a Tuono Pettinato, due dei più geniali e stupefacenti autori delle nostri arti letterarie e visive. Il fumetto è, insieme ad altre, un arte visiva, oltre che un medium narrativo e CORPICINO di Tuono Pettinato - dal momento che d’estate, oltre che a divertirsi, sembra obbligatorio leggere gialli - è il libro perfetto

.

Appena ripubblicato da Coconino, a dieci anni dalla prima edizione GRRRzetic, CORPICINO racconta di un omicidio, il più terribile che si possa immaginare: quello di un bambino. Ma, in realtà, scende nelle profondità del circo mediatico che nasce attorno a quell’omicidio, allo spettacolo dell’orrore che infiamma le nostre serate televisive e che, secondo Tuono Pettinato, sulla scorta di René Girard, è il rito sacrificale che ricompatta la società.

CORPICINO è divertente, comico, atroce, drammatico, sgomentevole; cita Pinocchio ribaltandolo, cita Girard, tanto cinema ed è interamente percorso a fondo pagina da una banda rosa in cui scorre in un lunghissimo sottopancia televisivo come quello dei TG, solo che è comico, atroce, drammatico a sua volta.

Un capolavoro.

Penultimo consiglio. Un saggio, che è anche un libro illustrato, che è anche un’opera d’arte grafica che prova a rispondere a una domanda molto semplice e che, come tale, sembra che nessuno si ponga mai davvero fino in fondo. Almeno non con la stessa lucidità di Peter Mendelsund, art director e pianista, autore di CHE COSA VEDIAMO QUANDO LEGGIAMO, pubblicato da Corraini.

Se lo sfoglierete, vi accorgerete che, essendo un art director abituato a pensare le copertine di importanti case editrici americane, ha costruito il libro intrecciando ogni singola pagina a una illustrazione o a un percorso grafico. Tutto parte appunto da una domanda: cosa vediamo quando leggiamo? Vediamo il volto dei personaggi? E che cos’è leggere?

La risposta è che vediamo pochissimo, quasi niente; che immaginiamo moltissimo; e che leggere è un po’ come sognare: quando ne parliamo riferiamo quello che ci ricordiamo di una esperienza conclusa. Non è possibile leggere e raccontare cosa si sta leggendo (o cosa stiamo pensando mentre leggiamo), così come non possiamo raccontare un sogno mentre lo stiamo sognando.

Ma questo è solo l’inizio di un libro fondamentale e illuminante per capire cosa succede quando leggiamo. E, quindi, anche quando scriviamo.

Infine, da ultimo, il romanzo più bello che sia mai stato scritto, secondo me. Lo consiglio perché è banalmente estivo, perché ne ho letti un po’ di capitoli qui dentro Mollette e, soprattutto, perché so che moltissime e moltissimi non l’hanno mai letto, o magari l’hanno letto durante l’adolescenza e non va bene.

L’ISOLA DEL TESORO - qui nella bellissima traduzione di Michele Mari - è il capolavoro dei capolavori, l’essenza del romanzo (non della scrittura), il vertice dell’avventura, il mistero del passaggio dalla giovinezza all’età adulta. Va letto da adulti. Leggendolo ad alta voce mi sono accorto che tutti i capitoli sono della stessa lunghezza - uscì a puntate, era ovvio - e che l’unico personaggio di cui non si sente mai la voce, tra quelli importanti, è il padre di Jim Hawkins, il protagonista.

Comunque, è il romanzo più bello del mondo. Leggetelo. O rileggetelo da adulti.

Robbabuonachecipiace

Italo a Parigi

L-F Celine

Perec!

La cugina, il film.

E la colonna sonora.

Sfide pazzesche

Tuono.

Così, senza motivo.

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.