MUORE TUTTO

di Jacopo Masini

Il pensiero della morte mi accompagna fin da quando ero piccolo. Non ho memoria precisa della prima volta che ho pensato al fatto che le persone muoiono, le cose scompaiono, il tempo finisce, la vita sul pianeta si spegnerà, ma ricordo alcuni momenti precisi che potrei definire epifanie. Oppure incendi della coscienza, momenti in cui un calore o un bagliore simile a un falò ha rapito la mia attenzione e mi sono reso conto che stavo perdendo qualcosa, che l’avrei perso, che se ne stava andando tutto senza rimedio e che io stesso, prima o poi, avrei fatto la fine di un bicchiere rotto, di un’ombra stampata su un muro, di un mucchio di polvere in mezzo a una strada sterrata, di una persona anziana che un momento prima pensa, magari ricorda, e il momento dopo non può pensare a niente e sono gli altri a ricordare lei.

La morte è una sorella silenziosa, paziente, che ci ama come niente altro, come nessun altro. Sa aspettare il suo momento e poi ci accoglie con tutto l’amore di chi non ha niente da perdere. La morte ha qualcosa da perdere?

La morte è intelligente, perché ci parla stando zitta. Ci visita nei sogni, durante la malattia, quando siamo più deboli e quindi più predisposti ad ascoltarla e ci parla con la lingua semplice e innocente della paura, della speranza, dell’amore incondizionato e disperato, nella malinconia, del rimpianto, delle gioie e dei dolori senza rimedio. La morte è un amante che sa come prenderci, perché ha tutte le armi più viscerali a disposizione.

“Forte come la morte è l’amore; tenace come gli inferi”, dice il Cantico dei Cantici. Non dice che la morte è forte come l’amore, ma il contrario. Il termine di paragone è la morte, a cui può essere assimilato l’amore, quando è forte e tenace come gli inferi.

Quindi, a un certo punto della mia vita - a me sembra da sempre - ho iniziato a pensare alla morte. Ricordo una volta, da bambino, davanti a casa di mia nonna, una signora anziana che camminava barcollando per via del peso della due sporte della spesa che portava e quello che pensai, cioè che era anziana, debole, che presto sarebbe morta, così come sarebbero morti i miei nonni, poi i miei genitori, poi anche io, e quella consapevolezza - lo ricordo distintamente - mi fece pensare che le cose andavano così: sparivano.

Ricordo quando alle elementari ci mostrarono le foto scattate dopo l’esplosione della bomba su Hiroshima e lo sgomento di fronte a ciò che restava di una persona che stava salendo una scala a pioli al momento dello scoppio. Ciò che era rimasto di quella persona era un’ombra sul muro a cui era appoggiata la scala. La sua vita, il suo corpo, i suoi amori, il suo dolore, tutto ciò che lo aveva reso umano non era altro che un mucchio di atomi dentro un’ombra sul muro.

Ricordo la volta che feci cadere per errore il salvadanaio a forma di porcellino che mi aveva regalato la Giuliana, una signora amica di mia nonna, che mi era molto simpatica, e che iniziai a piangere disperato, perché quel salvadanaio era morto, andato in mille pezzi, portandosi dietro l’affetto che aveva spinto l’amica di mia nonna, la Giuliana, a regalarmelo. Mi ricordo che mia madre aveva cercato di consolarmi, dicendomi che le dispiaceva, ma che potevamo comprarne un altro, ma il problema non era quello: il problema è che era morto quel singolo salvadanaio, proprio lui, con tutto quello che rappresentava.

Mi ricordo quando è morto il mio bisnonno, nella sua villa di campagna, a centouno anni, e quando è entrato all’improvviso suo fratello di oltre novanta anni, che urlando e piangendo si è lanciato verso la bara.

La morte è un luogo? La morte è un pianeta? La morte è il paradiso? La morte è un mare, una spiaggia, un cielo enorme, uno spazio senza spazio?

Oppure la morte è il tempo senza tempo? È un momento, o una condizione permanente dopo la vita?

Tutti gli istanti muoiono. I giorni, i mesi, gli anni, ma prima le ore, i minuti e ogni singolo istante che trascorre, passa, svanisce. Dove vanno a finire tutti quegli istanti morti?

Quando è morto mio nonno, all’improvviso, in spiaggia, il giorno prima che andassi a trovarlo al mare, mi ricordo che sono partito in treno, di corsa, per andare da mia nonna rimasta sola, e a Voghera mi è venuto un attacco di panico - anche se all’epoca non lo sapevo - e sono sceso dal treno e poi risalito e sono arrivato a Bordighera e l’ho visto su un tavolo di marmo, sgonfio, come sono i cadaveri senza vita dentro, e la sera sono uscito coi miei amici che mi consolavano e quando sono tornato a casa sono rimasto un’ora a piangere davanti al portone perché sapevo che non era morto solo mio nonno, ma oltre vent’anni di vita, un luogo, un paese in cui andavo ogni anno e in cui non sarei più tornato. Morivano i miei amici, la mia vita a Bordighera, mio nonno, tutto insieme.

Muoiono le città, muoiono gli oggetti, muoiono le persone. Darwin diceva che per noi umani è impensabile pensare alla nostra estinzione, cioè alla morte del genere umano, eppure accadrà, com’è accaduto ai dinosauri.

Facciamo fatica a pensare alla nostra morte individuale, ci è quasi impossibile pensare al pianeta senza di noi, eppure la morte è l’unica certezza che abbiamo.

Ho vissuto dieci anni a Torino, poi sono andato via. E Torino è morta, quel pezzo di vita non c’è più. Faccio finta che ci sia, ma è un racconto con cui alimento la mia memoria, quando in realtà è un pezzo di vita defunta, esattamente come l’istante in cui ho iniziato questa frase, che ora non esiste più, come l’istante in cui avete iniziato a leggerla.

Mi guardo nello specchio e non mi accorgo di invecchiare. Me ne accorgo guardando le foto di quando ero più giovane. La fotografia sancisce la morte in atto. Se invecchiassi improvvisamente, come ha raccontato Gipi in un suo libro, impazzirei. Ma muoio poco alla volta, moriamo poco alla volta. Un istante per volta.

La morte è leggera come la nascita. Arriviamo da chissà dove, andiamo chissà dove e, come diceva Seneca, possiamo lasciare la vita senza dolore: se siamo disperati, perché è una liberazione; se siamo felici, come un convitato sazio alla fine di un pasto. E allora perché ci fa paura?

Perché nessuno è mai tornato indietro per dirci cosa succede dopo.

E, nel frattempo, sappiamo che i salvadanai si rompono, i nonni muoiono, le città scompaiono e tutto quel dolore ci sembra insopportabile.

Così, io spero di morire dopo le persone che amo. Mica per me, ma perché non vorrei mai che stessero male, anche se non ci sarò e non saprò nulla.

O forse lo saprò? Se torno indietro, ve lo racconto.

Tutto se ne va così:

Pagare

di Davide Bregola

In tv dicevano che sarebbe arrivata la guerra nucleare. Missili nucleari avrebbero bruciato tutti i boschi, tutti i palazzi, tutte le case, le mamme e i papà. Guerra nucleare tra USA e URSS. Sarebbero partiti i missili per colpire la scuola. Chi non moriva subito avrebbe sofferto le pene dell’inferno. Ci pensavo sempre. Non tanto per me, ma per la mamma. Chi s’immaginava che potessero morire le mamme? Invece a Gianguido era successo davvero e veniva, durante la ricreazione, per chiedere un pezzo del tuo panino o della merenda che avevi portato da casa. Lui non l’aveva perché gli era morta la mamma. Diceva: «M’è morta mi madre» e piangeva, o gli venivano gli occhi rossi. Noi cercavamo di distrarlo lanciandogli la palla o cercando di fare gli stupidi per farlo ridere. Era lì dalla zia. Arrivava dalle Marche. Noi non sapevamo nemmeno dove si trovassero le Marche. Ma poi guardavamo la cartina dell’Italia attaccata al muro e pensavamo: «Guarda…è morta lì la mamma di Gianguido.» Anche le industrie potevano farci morire. Le avevamo viste tutti le immagini di Seveso dove ai bambini come noi crescevano delle bolle in faccia e morivano. Anche noi avevamo l’industria lì a Ostiglia. Bastava alzare un po’ lo sguardo e i tre camini svettavano da qualsiasi punto del paese. Mio padre diceva che là dentro c’era l’uranio. Un giorno il Molli aveva portato a scuola uno straccio bianco e diceva fosse amianto. Si torceva sul braccio l’amianto e metteva la fiamma di un accendino su quella specie di garza bianca. Non prendeva fuoco. Non scottava. L’amianto a scuola portato dal Molli. Suo padre in quell’industria coi tre camini faceva questo di lavoro: coibentava i tubi e le cisterne con l’amianto per non far prendere fuoco a tutto il paese. Sembrava fiero di suo padre. Un padre morto. Seveso, i missili nucleari, il buco di un pozzo poteva essere il tubo digerente del mostro. In quei giorni ho imparato la parola ignifugo. La maestra diceva che nelle campagne gettavano veleni e gli animali morivano. I veleni servivano per far morire gli insetti e garantire un buon raccolto. C’era una logica, in questo passaggio, che non capivo. La maestra mi fece fare il disegno di un aereo a elica che spargeva veleno dall’alto verso alberi e farfalle. Il senso di morte tra i colori a pennarello era latente, vero. Bastava andare lungo i fossi del paese ed era tutto evidente. Carcasse di topi, gatti e cani galleggiavano nell’acqua. Un’estate un cane riverso all’insù nell’acqua si gonfiava giorno dopo giorno e all’improvviso scoppiò. La vita proponeva molte repliche di quei disastri annunciati, di quelle morti latenti, di quelle guerre e di quelle industrie esplosive, dei cani marci nell’acqua fetida. Ma la più grande ingiustizia, il più grande dolore, la paura erano provocati dall’idea che anche le mamme potessero morire.

***

Nel 1795, il padre di Ryokan scrive una poesia sui fiori intravisti nella nebbia, appende questa poesia al ramo di un salice, sulla riva del fiume in cui si butta per annegarsi. Per tutta la vita, Ryokan custodirà la poesia di suo padre tra la camicia e il cuore. Vi ha aggiunto queste parole: «Se siete nella nebbia, come sarò felice quando si diraderà!»

***

Ieri mia figlia di tre anni e mezzo ha trovato nella terra del giardino una conchiglia vuota di chiocciola. Ha preso una foglia dall’oleandro e, arrivati in casa, ha messo il guscio in un contenitore trasparente, ha appoggiato la foglia vicino al foro. Così quando ha fame, ha detto, mangerà la fogliolina. La foglia si seccherà e dalla conchiglia non uscirà nessun mollusco, ma questo lo penso io, perché secondo lei tutto è vivo. Sempre.

***

Da piccolo abitavo in una via in cui a poca distanza c’erano almeno quattro malati di mente. Tadzio, Vittorino, la Pastora e Maria la veronesa. Ognuno con le sue caratteristiche: Tadzio girava in bici fino allo sfinimento e portava a ogni stagione un cappellaccio in feltro piantato in testa con le orecchie di fuori. Vittorino ti prendeva la testa con le due mani sempre gelide e ti scuoteva velocemente con una specie di tremolio indotto. Mentre lo faceva rideva coi dentoni radi. La Pastora era una donna col gonnone, molto trascurata, che diceva di avere un gregge di pecore da accudire, ma noi della via non abbiamo mai visto una sola pecora nei paraggi. Maria la veronesa stava assieme a Bunìn, sempre ubriaco e in canottiera. Uscivano di casa e sbraitavano contro tutto e tutti. Dicevano frasi incomprensibili, ma forse ce l’avevano col governo, coi cani che abbaiavano, coi vicini di casa. Un giorno sono là nella corte della famiglia di Vittorino nella parte del giorno che chiamano basuràsa, ossia l’ora del tardo pomeriggio in cui il sole è meno forte. Ricordo le tende pesanti, di canapa marrone. Coprivano la porta in legno. Esce fuori la sorella anziana di Vittorino e mi dice: È morto Vittorino. È nel suo letto, vieni a trovarlo. Sono entrato in casa. Nessuna luce accesa ma quella poca entrava dalle finestre. Sulla sinistra c’era un letto alto, sembrava molto rigido, e sopra c’era Vittorino con le mani giunte e una camicia leggera a maniche corte con un paio di braghe grigie e la piega. Nella stanza c’era il suo odore e c’era odore di candele accese. Lui aveva le labbra leggermente aperte e un incisivo usciva dalla bocca, sembrava doversi staccare da un momento all’altro. Sono stato in stanza con lui e la sorella per pochissimo tempo. Era la prima volta che vedevo un morto. Avevo sette anni e mi sembrava che a guardare un morto si diventava grandi prima. Poi la sorella mi ha fatto cenno con la mano di uscire, ha spostato la tenda per farmi andare fuori. Dietro casa avevano una porcilaia e così sono andato verso i maiali che erano dentro al recinto, in mezzo alla terra fangosa e a un abbeveratoio di marmo pieno d’acqua sporca. I maiali grugnivano e si muovevano nel fango. Ho preso alcuni sassi da terra e ho iniziato a gettarli di là dalla staccionata. I maiali prendevano in bocca i sassi e sembrava li mangiassero. I maiali mangiavano la terra e le pietre. Mi hanno sempre ricordato la somiglianza con noi uomini. Li guardavo e mi venivano in mente le facce della gente che abitava lungo la via.

***

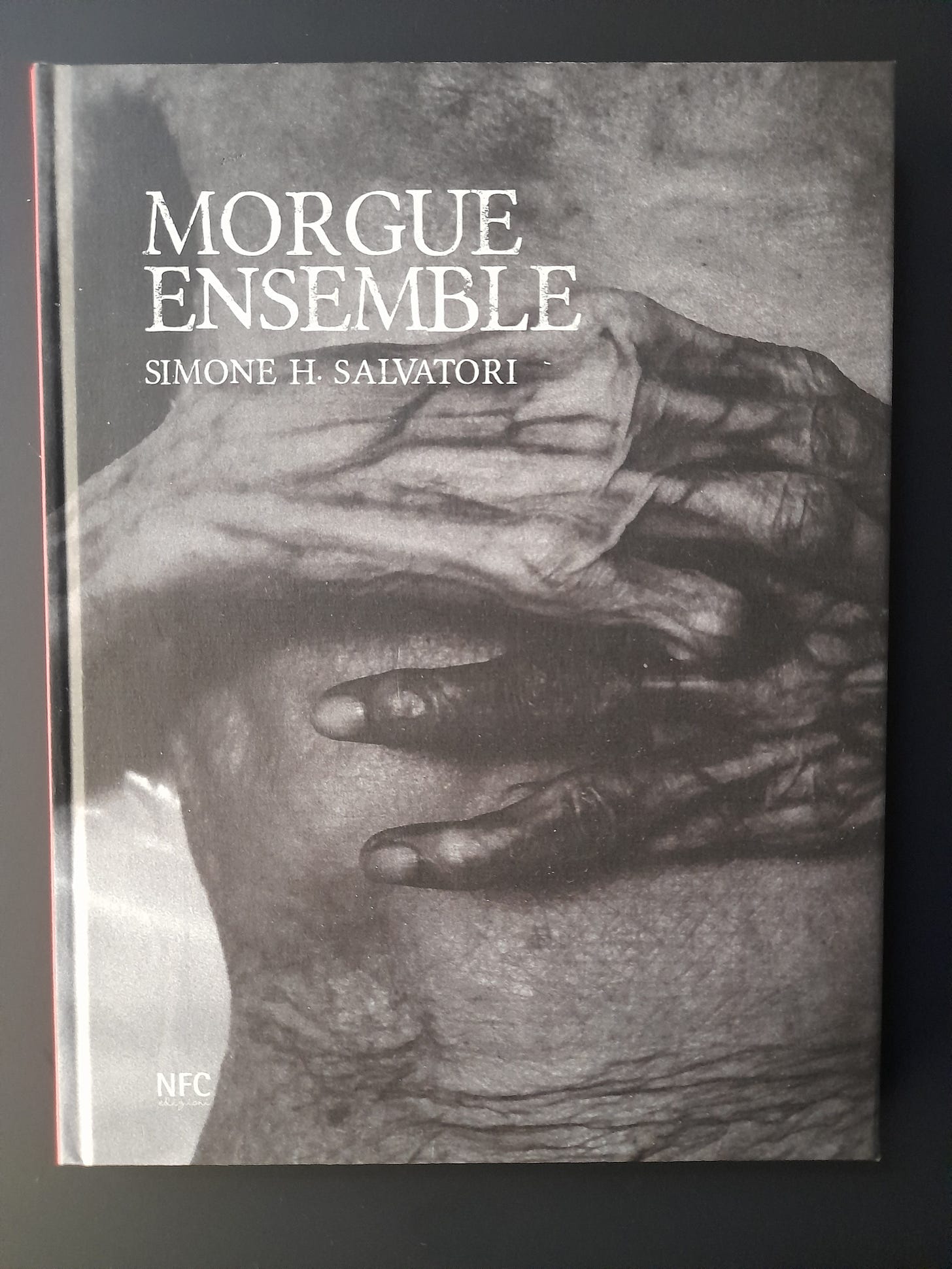

C’è un tipo, Simone Salvatori, che fa il tanatoprattore, ossia trucca i morti. Ha fatto un libro fotografico, Morgue ensamble (NFC edizioni) in cui ha inserito particolari di persone morte. Me lo guardo da mesi e ciò che più mi colpisce sono i nei sulla pelle delle persone raffigurate. Quando nella mia testa penso al termine tanatoprattore, per ragioni a me sconosciute si attacca anche la parola onicotecnica. Lo so che tra le due professioni non c’è nessuna affinità, ma la ricostruzione delle unghie, l’attenuazione degli inestetismi di questa parte del corpo, non so perché, mi fa ricordare chi trucca i morti per renderli presentabili.

***

Ultimamente ho visto piangere Rocco Siffredi in un reel di Instagram e mi è venuta in mente la morte. Una volta ho provato a vedere un suo film intitolato Mai dire mai a Rocco ma non sono riuscito a guardarlo. Avevo anche il VHS di Gola profonda con Linda Lovelace e anche quello non sono riuscito a guardarlo. Tutti quei corpi a fare sesso a comando mi danno una strana tristezza e tutti gli attori in scena mi sembrano morti. Così, invece di provare piacere a guardare quel che fanno, mi viene una sensazione di morte abbacinante. Rocco che piange è la fine.

***

Lo scrittore Francesco Maino, autore di Cartongesso, racconta di aver lavorato per diversi anni in un’agenzia funebre. Ora fa l’avvocato in Veneto. Il poeta Andrea Ponso, autore di I ferri del mestiere, era entrato in clausura a Camaldoli. Quando è uscito dal convento per un certo periodo ha lavorato in un’agenzia funebre. Il mio amico Lorenzo, che giocava a calcio con me quando eravamo nell’AGIESSE Ostiglia, dopo vari lavori ha iniziato a fare il becchino. Certe volte sono passato a piedi davanti alla chiesa mentre c’era un funerale e più d’una volta usciva assieme ad altri con la bara in spalla e ridendo diceva: Ciao Bregola! Qualche anno fa, mentre tornava a casa da Mirandola, all’altezza di Santa Croce ha sbandato, è uscito di strada e con l’auto è finito dentro a un fosso nella cui estremità c’era un lastrone di cemento. Ha finito la corsa, ed è morto, schiacciato dentro a un fosso vuoto contro quella muraina indistruttibile. Quando vedo le auto che trasportano bare penso a lui.

***

Il mio amico Cristiano Ferrarese, autore della Trilogia dei matti per Hacca editore, e del più recente Quarantamila per Scritturapura edizioni, quando abitava a Mantova coi genitori era in una palazzina a tre piani proprio di fronte all’obitorio cittadino. Sono andato diverse volte a casa sua e se mi capitava di guardare fuori dalla finestra o di buttare l’occhio alla portafinestra del balcone, vedevo gente, là sotto, entrare in obitorio. Immaginavo sempre storie tragiche e ogni volta una sensazione di malinconia e dolore. Ho sempre pensato che in quel palazzo le case costassero meno perché le finestra di fronte all’obitorio non ti impedivano di essere sempre lì a fare i conti con quei drammi. O forse non è così, perché quando è andato ad abitare a Viadana la sua casa era vista cimitero. Una volta ero andato da lui a Viadana e quando era scesa la notte tutti i lumicini delle tombe erano accesi. Chissà se la sua era solo nostalgia di casa.

***

Mi sembra che negli ultimi anni lo spazio per la morte sia diventato quello virtuale dei social. Soprattutto Facebook e Insta sono i luoghi deputati per anniversari, news e notizie sulla morte di amici, parenti, personaggi pubblici ed esseri umani colpiti da guerre e disgrazie. Un grande e universale necrologio occidentale dentro al quale per un giorno ci si straccia le vesti, si piange, si ricorda, si valorizza il “caro estinto” e si elabora il lutto. Azzarderei l’ipotesi che i social, sostituendo la vita vera, presentano un lutto e una morte che ci danno l’illusione di essere molto lontani da essa. Uno spazio virtuale. Sono consapevole che orde di persone contesterebbero questi miei termini: “vita vera”, “virtuale”, adducendo argomentazioni sul fatto che oggi “vita vera” è anche quella rappresentata. Noi umani cerchiamo di allontanarci dalla morte relegandola in uno spazio fittizio, irreale, dove anche una serie di bit e clouster e pixel assurgono a vera vita. Se penso a me, per almeno dieci anni mi sono in qualche modo salvato con la filosofia epicurea. C’era un’edizione nei Millelire di Stampalternativa con Epicuro e il suo Lettera sulla felicità in cui si diceva di non avere paura della morte perché quando ci siamo noi lei è lontana e quando ci sarà lei non ci saremo più noi. Da ragazzo tutto questo mi convinceva, anche se era una versione che escludeva totalmente la sofferenza insita tra la vita e la morte. Tra i quindici e i venticinque anni questo pensiero Epicureo mi ha consolato. Poi è morto di tumore al cervello un mio amico, che ho seguito nelle varie fasi della sua breve esistenza, e allora anche Epicuro è diventato abbastanza inutile. A riprova di quel che dicevo prima, apro Facebook e scrollo velocemente:

***

Da giorni sto pensando a quel che ha detto James Hillman a Silvia Ronchey in L’ultima immagine. Parlando di immaginario collettivo, mediato dallo psichiatra Jung, Hillman parla di immaginario depressivo. Secondo una sua argomentazione l’occidente, da decenni, vive in una condizione, in uno stato d’animo, di collettività depressa. L’Occidente è pervaso dalla depressione e quindi l’individuo, il singolo soggetto, ha un imprinting di questo tipo. Depressione spesso significa visione del mondo senza nessuna spinta vitale. È forse questa la chiave per capire la sensazione di morte pervasiva di oggi? La mia è solo una domanda, non trova risposta, ma gran parte della comunicazione tende a proporre indiscutibilmente un immaginario verso la morte e il tentativo di proporre gioia, spensieratezza, tempo liberato dal lavoro, è un messaggio a favore di consumi di beni materiali. Gli individui depressi o blandamente pervasi da stato di depressione, per appagare una loro parte, assecondano desideri perlopiù reali, basati sulle merci, e quindi l’immaginario depressivo porta a consumare di più, ad avere desideri fisici semplici che il mercato può appagare proponendoti merci reperibili nei luoghi deputati all’acquisto. In effetti in questi ultimi anni, quando vado in un centro commerciale, guardo tutti quegli alimenti nel reparto gastronomia, osservo tutte quelle merci inutili e quella carne ammassata nei frigoriferi, tutta quella frutta in decomposizione, e ci vedo lo specchio di un certo immaginario collettivo. La morte. Il resto lo fa l’E-commence.

***

Quando mi faccio la barba, la mattina, ascolto su Spotfy l’album di Dalla Com’è profondo il mare del 1977. Genio. C’è dentro una malinconia e una poesia che mi fanno pensare alla morte, ma è un pensiero consolante, in parte bello. Il testo de Il cucciolo Alfredo dice così:

[…] Con gli occhi per terra la gente prepara la guerra

C'è guerra nei viali del centro

Dove anche il vento è diverso

Son diversi gli odori per uno che viene da fuori

Un grande striscione con uno scudo e una croce

E una stella cometa

La réclame di una dieta

Pistola alla mano la città si prepara

A sommare il danaro

A una giornata più amara […]

***

La domenica andavamo spesso a pranzo dalla sorella di mio padre. Mio cugino era appassionato di musica classica e aveva diversi cofanetti pieni di cassette musicali della Deutsche Grammophon. In mezzo a Beethoven, Chopin, Vivaldi, un giorno tirò fuori dal cassetto Angelo Branduardi e il suo La pulce d’acqua. Ci mettemmo ad ascoltare sempre e solo quello, imparando le canzoni a memoria. C’era una canzone che faceva paura, coi tamburi iniziali, e diceva: «Sono io la morte e porto corona. Io son di tutti quanti signora e padrona…» L’abbiamo ascoltata per mesi e mesi in camera sua, con un registratore della Grundig a pile grosse.

***

Là a Correggioli c’era Cide Pusét che stava costruendo una cantina di fronte a casa. La costruiva coi bimattoni in cemento grigio. Eramo blocchi che formavano due cubi vuoti all’interno. Sembravano indistruttibili. Andavo a vedere come Pusét mescolava la calce, come usava la cazzuola per spalmare con arte sabbia, terra, cemento. Mi piaceva vedere la bolla di precisione e il piombo a filo. Erano strumenti affascinanti, oggetti del desiderio. I muri venivano su, crescevano, giorno dopo giorno, e ben presto l’uomo era arrivato a tetto. In quella cantina ci aveva messo diverse damigiane e centinaia di bottiglie verdi per il vino. Mi era permesso entrare. I muri erano rimasti grezzi, in terra non aveva pavimentato. Improvvisamente per diverse settimane la cantina era rimasta chiusa con una porta in ferro. Quando Cide era tornato, dopo varie settimane, sembrava dimagrito. Mi aveva detto di essere stato operato alla pancia. Non lo vidi per altri giorni e poi altri giorni ancora. Un giorno la moglie uscì di casa, io ero là fuori e mi disse che Cide Pusét era morto. Lei aprì la porta in ferro. All’interno vidi tutte le bottiglie ben ordinate su scansie di legno. Le damigiane appoggiate a una parete. C’era odore di vino e di sughero.

***

Le anime morte di Gogol fu un’idea suggerita allo scrittore da Puskin. Per anime non si intendeva l’idea che abbiamo noi, ma erano detti “anime” i servi della gleba. Manodopera di maschi che serviva ai proprietari terrieri e ai ricchi allevatori, per mandare avanti i loro affari.

***

Mi sa che una volta stavo andando a Verona da Sermide. Era mattina presto, prima delle sette. Passo sul ponte del fiume e vedo un’auto grigia giù, dove c’è la Teleferica. Non c’è tanta luce, però penso che quella macchina, cioè chi la guidava, s’era messo vicino a un pilone e questo non era normale. Mi sembra di vedere una persona dentro all’abitacolo, ma non ne sono sicuro, sono frazioni di secondo, ma forse, se è un corpo, è in una posizione veramente strana. Noto qualcosa di insolito, come un tubo che va da qualche parte ma non capisco bene dove possa arrivare. È tutto confuso, un certo presentimento si fa strada tra i pensieri banali della mattina. E infatti…

***

Sabato scorso sono andato a trovare i miei e con mio padre siamo andati a bere un caffè alla pasticceria del paese. Era domenica e quel giorno i bar sono chiusi al pomeriggio perché c’è poca gente in giro. Mi ha ripetuto cose di poco conto già dette la settimana prima. Tornando verso casa siamo passati davanti alla chiesa e attaccato al campanile c’è il necrologio. Da qualche anno a questa parte sui necrologi mettono una foto. C’erano volti conosciuti. Una signora, in particolare, la vedevo sempre incrociandola in bicicletta mentre andavo al lavoro verso Ferrara. «Lo dico sempre con tua mamma, lo dico sempre. Siamo assediati. Le dico: Franca, siamo assediati.» Questa cosa dell’assedio non mi dispiacque affatto. È una bella parola, dal significato drammatico. Bella eh, per carità, però mi aveva messo un po’ di malinconia e se mi fossi guardato dall’alto, come un occhio di drone, io e mio padre lì sotto, avrei visto due vecchi a piedi, uno di 50 anni, uno di 75, camminare veloci verso casa mentre parlano della morte che ti circonda più o meno svelta, per farti fuori. Allora così, per sdrammatizzare, mi sono ricordato di un detto delle nostre parti: Pagar e murir a ghe sempar témp! Che significa pagare e morire si è sempre in tempo per farlo. Così gliel’ho detto: Papà, pagar e murir a ghe sempar témp! In effetti non era male come chiusa, se non fosse che questo detto l’ho sentito anche da persone che sono già morte da tempo ma quando me lo dicevano erano allegre, ridevano, sembravano quasi contente. Quasi contente.

LIBRI

IL FOTOROMANZO CHE PARLA DI AMORE E MORTE

di Fabrizio Venerandi

ROBBABUONACHECIPIACE

Allarme CCCP

Rezza

Rosencranz e Guildenstern sono morti

Virginiana Miller (e Leon Battista Alberti)

Il tristo mietitore

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.

Grazie ❤️