MOLLETTE # 27 - Un best of (eccetera)

Storie stese ad asciugare

DOVE SIAMO FINITI?

Da nessuna parte. Ci siamo presi una pausa, abbiamo già immaginato come rilanciare Mollette - che diventerà un dispensatore di elenchi, proprio come una lunga fila di panni stesi ad asciugare - ma, per ripartire, abbiamo pensato di fare una specie di best of.

Alcuni pezzi che ci piacevano dei numeri di Mollette usciti negli anni passati e due pezzi inediti.

Ci vediamo presto.

Baci, da Davide e Jacopo.

foto di Jacopo Masini

RICETTA PER FARE MALE LE COSE

di Jacopo Masini

Questo qui è un mondo tutto sballato, lo chiamano performativo, dove ogni giorno che dio manda in terra, da quando apri gli occhi a quando ti addormenti, c'è qualcuno che in televisione, dentro le pubblicità, sul giornale, per strada, ma anche in famiglia o sul pianerottolo ti spiega come si fanno le cose e come farle meglio.

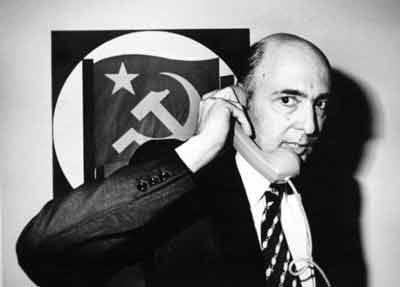

Tutto un inseguirsi di consigli sulla dieta, il lavoro, lo sport, il sesso, come tagliare le unghie, come camminare meglio, come respirare, come guardare il cielo, ma anche come razionalizzare il tempo, leggere più velocemente, risparmiare, capire come risparmiare, avere una calligrafia migliore. È un tutto un miglioramentismo continuo, che una volta nel PCI c'erano i miglioristi tipo Napolitano, secondo i quali si potevano raggiungere certi obiettivi mica tutto in un colpo, magari con una rivoluzione, ma attraverso piccole riforme progressive che avrebbero migliorato le cose, adesso ci sono i miglioramentisti, dei fanatici del miglioramento continuo, del miglioramento fine a sé stesso.

Manca del tutto una scuola di pensiero che ci aiuti non a fare le cose peggio, ma a farle male. Proprio male, senza senso, così come viene. Una scuola di pensiero che, non potendo essere una scuola, dal momento che, come tale, dovrebbe spiegarti come si fanno le cose, indicarti come correggerle, come imparare, come migliorare, instradando già gli allievi sulla via del miglioramentismo e quindi dell'ansia, del paragone sociale, della insoddisfazione permanente che poi andrebbe curata, cioè migliorata e quindi eliminata o gestita, ecco una scuola così mal fatta, così sgangherata e insensata da usare il termine scuola a sproposito, tanto per lasciare intendere che si possono imparare anche altre cose, o magari niente.

Imparare niente, ad esempio, fa parte delle cose fatte male? Non possiamo saperlo, dal momento che nessuno si è mai preso la briga di spiegarci come si fanno male le cose. Come si smonta o rompe un mobile, ad esempio, oppure come bere bagnandosi il maglione o la camicia, come stare scomposti a tavola. Non si è mica mai sentito un insegnante o un genitore alzarsi di scatto da tavola, pieno di furore o impazienza, per indicare un alunno o un figlio col dito puntato, urlando 'Basta! Stai storto, non ne posso più di vederti così dritto e composto! Piuttosto sdraiati sul pavimento e mangia lì, ma non posso più vederti a tavola dritto come se avessi un palo nel culo!', dove anche questa ultima esclamazione scurrile non rientra nel novero delle cose fatte bene.

È rarissimo anche il caso di un insegnante di nuoto che spieghi come stare a galla senza nuotare, ad esempio, o a vibrare bracciate a caso come uno che sia sul punto di annegare, o un professore universitario che si metta a perorare la causa dello studio e del pensiero senza prendere titoli di studio, leggendo libri a caso, in ordine sparso, che non sono neanche collegati tra loro, e quindi male. È possibile stare in piedi da seduti, per dire? Aprire una casa editrice con l’intento di farlo male, senza vendere libri, come a un certo punto ha fatto Giulio Einaudi, o almeno così dicono, e infatti ha fatto l’editore così male che tutti se lo ricordano, segno che l’idea di fare le cose male, quando attecchisce, dà i suoi frutti.

Manca tutta una linea di pensiero che potremmo definire malista, ma non nel senso del male morale, o di una sorta di radicale cinismo opposto al cosiddetto buonismo, no, proprio una linea di pensiero che vede nelle cose fatte male, dette male, pensate male una risorsa ancora inesplorata.

Una linea sbilenca, dunque non una scuola, che insegni per esempio a cuocere i libri per verificare che sapore hanno, a camminare lentissimamente, tanto che alla fine uno è fermo e si sta sbagliando, a cantare malissimo in un teatro dove tutti stanno zitti e in estasi a giudicare quanto male sta cantando, a giocare a calcio con le mani, ma non sempre, altrimenti è pallamano, a non dare neanche un consiglio a nessuno, neanche quando viene la tentazione di spiegargli come fare male una cosa, perché in un mondo dove esista questa linea di pensiero il fatto di aiutare qualcuno a migliorarsi nel male, quindi a ottenere una performance malvagia migliore come nel nostro mondo miglioramentista, non è contemplato.

Quindi, la ricetta per fare male le cose è molto semplice: fatele.

Non sarò certo io a potervi dire come non farle.

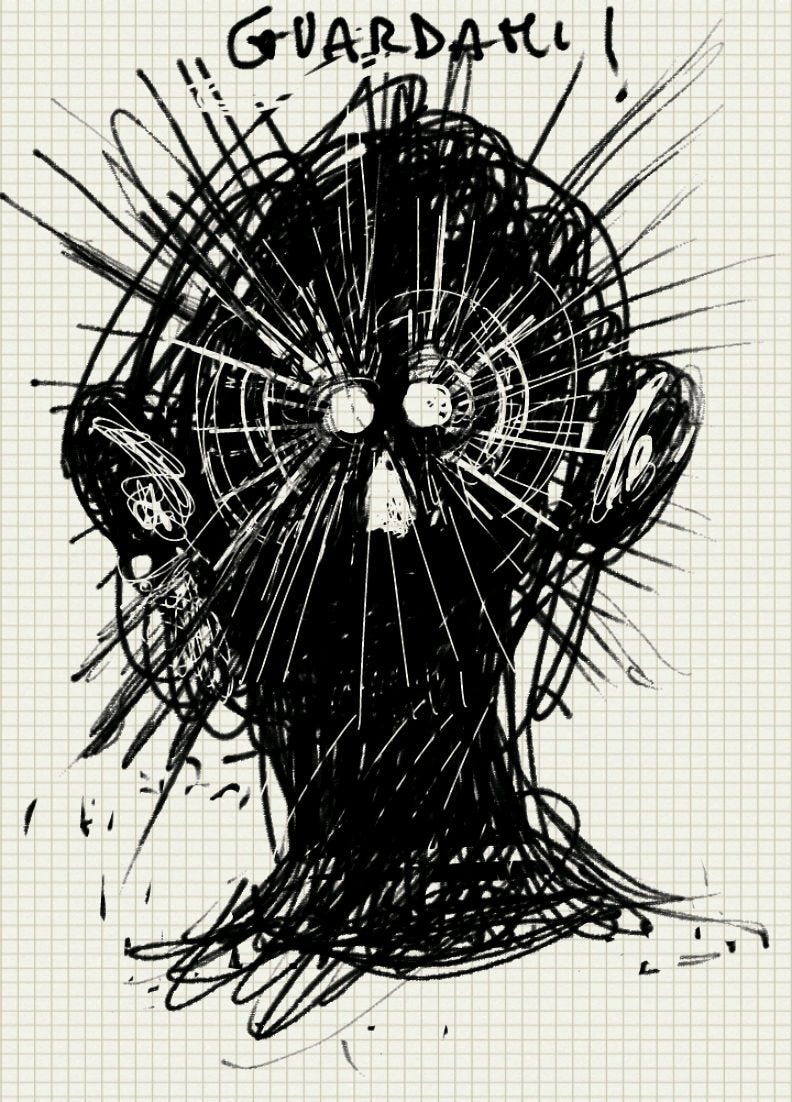

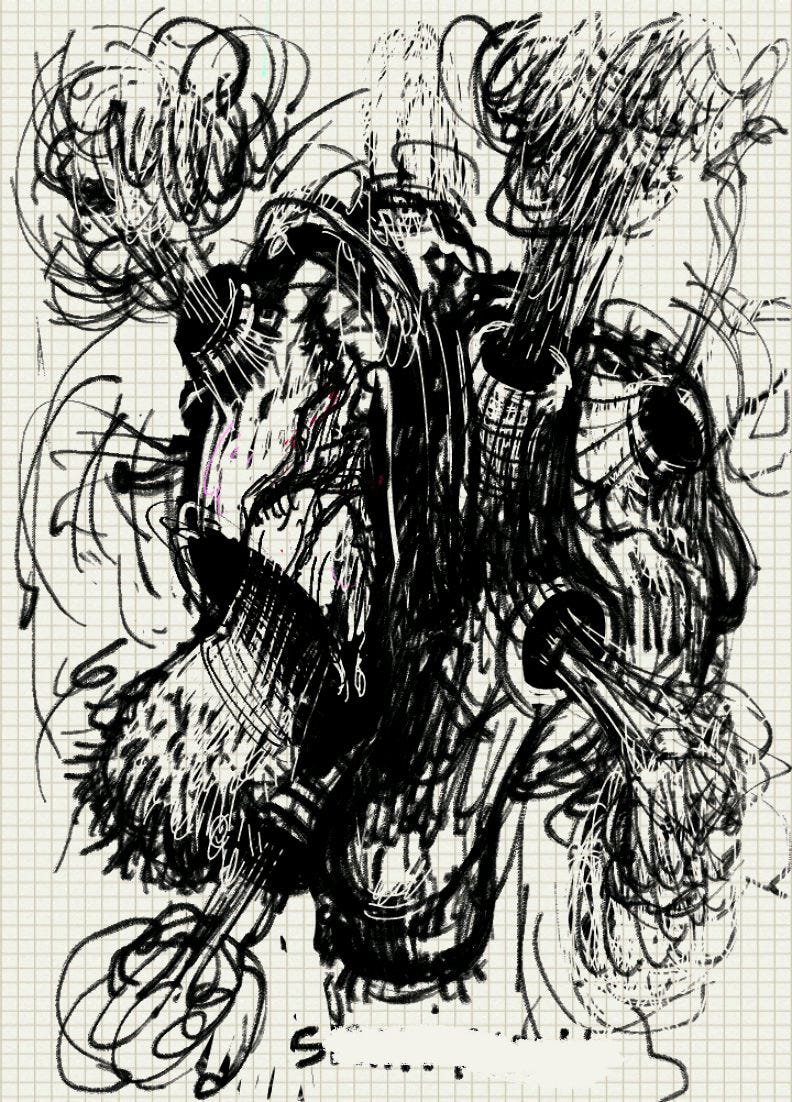

TRE DISEGNI DI DONATO SANSONE

donato sansone milkyeyes :

http://vimeo.com/milkyeyes

http://donatosansone.tumblr.com

Fontanazzo: correlativo oggettivo dell’esistenza

di Davide Bregola

È inutile fotografarlo e scrivere quelle cose come se il Po fosse un grande saggio che ti insegna qualcosa. E’ inutile, davvero. Il Po non è per niente un saggio, è un ammasso d’acqua con tranelli e trappole ed è già tanto se in una “buca” riesci a scampare e a portare a casa il culo. Ecco cosa impari: a portare a casa il culo sano e salvo perché se malauguratamente becchi un mulinello mentre nuoti, addio. Anche quando ci sono quei tramonti instagrammabili non è un grande saggio placido e tranquillo. Ha più le sembianze di un giovane squinternato e irrisolto. Qualcosa di imprevedibile e poco social. Una massa di spazzature e tronchi, acqua e melma, che va sempre verso oriente.

Ho sentito dire che il Po era talmente esteso, fino al 17° Secolo, che arrivava alla soglia delle campagne di Mirandola. Per più di 20 chilometri, tra acquitrini, corsi d’acqua, pozze, proseguiva e si estendeva. Poi l’uomo ha cercato di domarlo tra argini, arginelli, banchine, idrovore, canali, sbarramenti, tubature, golene. Ora è stretto tra imponenti argini, a destra e a sinistra. Se ascolti puoi sentire picchi che bucano tronchi, fagiani in amore, bestemmie e latrati. Ma la natura incontaminata sta da un’altra parte e forse oramai non esiste da nessuna parte.

Un giorno d’estate ero là sul barcone galleggiante. C’era anche un signore, Aldo, che pescava e un altro di cui non conosco il nome, seduto, con le gambe sulla cancellata che immette al porticciolo per le barche. Guardava l’orizzonte, verso Ferrara, anche se da quel posto si poteva vedere solo il campanile di Ficarolo. Con la corrente è passata una scarpa bianca da tennis, era vicina a riva e si è incagliata tra le rocce e il pietrisco. L’abbiamo guardata tutti e tre senza troppa attenzione. L’abbiamo guardata così, come si guardano passare pesci a pelo d’acqua. Solo io ho detto: “Speriamo non passi il morto…”. Il tipo seduto invece ha detto: “Sto qui. Aspetto l’altra scarpa perché mi sa che sono del mio numero.”

Il filosofo Metrodoro di Scepsi afferma che il nome Po, in latino Padus, deriva dall’abbondanza di alberi di pino selvatico presenti alle sorgenti del fiume. Questi alberi in lingua gallica sono, infatti, chiamati padi. Ancora oggi poi, in alcuni paesi europei, per lo più slavi, il Po è chiamato Pad.

Alcuni da Malcantone e Porcara, fino alla prima metà dello scorso secolo, arrivavano a Sermide in barca. Dieci chilometri buoni, da sud-est verso nord. Un signore mi ha detto che suo suocero da là arrivava remando, la domenica mattina, per andare a messa.

Le voci corrono sull’acqua e dalla riva, a volte, si sentono parole lontane che arrivano dall’altra sponda o da chissà dove.

Il colore dell’acqua cambia e dal colore si può capire se sta entrando acqua dal Mincio, o dall’Oglio, dal Secchia o dal Panaro. La prima è azzurra, l’altra marrone, la terza verde e la quarta grigiastra.

Quando il Po è in secca inizia a entrare acqua salata dall’Adriatico e qualche politico sta già parlando di installare dissalatori. “Come a Dubai” dicono. Come se Dubai fosse un luogo naturale e non un artificio dell’uomo. Un artificio totale. Anche il Po, in parte, è un artificio, ma ho sentito spesso arrivare qualcuno e dire: “Come si sta bene in mezzo alla natura!”

Da qualche anno a Po sono tornati lupi, cinghiali, caprioli. Questi ultimi arrivano galleggiando sul Secchia. Dall’Appennino modenese vengono spinti fuori dai territori collinari da capobranco che non li vogliono là. Anche la carestia li porta a muoversi. Lupi, cinghiali e caprioli, mentre in tv da settimane parlano di gente che pubblicizza cose dicendo di fare beneficenza.

Nel 2000 mi è capitato di vedere auto galleggiare tra le correnti della piena del Po. A Tabellano, nella golena, si è arenata una nave con coperta a vetrate. Sembra l’imbarcazione del film Fitzcarraldo di Herzog. E’ ancora lì dal 2000.

Una volta mi avevano raccontato della Borda, una specie di mostro orripilante, che afferra e trascina nelle acque i malcapitati che incontra sulla riva del Po.

A dispetto di quel che si può credere, sul fiume c’è sempre aria provocata dalla corrente che va verso la foce e si immette nel mare. I vecchi frequentatori del Po, dalle parti tra Lombardia e Emilia, chiamano “garbìn” quell’aria che soffia da nord-ovest a est.

Le pagine del romanzo “La polvere sull’erba” (Einaudi), opera prima di Alberto Bevilacqua, ha un capitolo intitolato Il rito del toro e la Guerra Civile. La gente indemoniata doveva spargere il seme del toro per evitare che il Po esplodesse coprendo tutte le terre dei dintorni. Da pagina 27 a pagina 31 c’è una delle immagini più potenti della letteratura italiana del ‘900. Non esagero.

Quando sei a Po prima o poi nei discorsi salta sempre fuori Guareschi. Nel 1948 scriveva: “Dunque il Po comincia a Piacenza, e fa benissimo perché è l’unico fiume rispettabile che esiste in Italia: e i fiumi che si rispettano si sviluppano in pianura, perché l’acqua è roba fatta per rimanere in orizzontale, e soltanto quando è perfettamente orizzontale l’acqua conserva tutta la sua naturale dignità.”

Qualche giorno fa sono andato verso Adria per un impegno di lavoro. Passando per Crespino (Rovigo) ho visto un grande manifesto all’entrata del paese che diceva: “Crespino, il paese del mito di Fetonte”. Lo stemma del Comune ha proprio Fetonte, su un carro guidato da quattro cavalli imbizzarriti, che sta precipitando nel Po. La piazza della chiesa si chiama Piazza Fetonte.

Io sto sempre dalla parte degli antichi. Torquato Tasso nelle Rime scrive: Mentre sul lido estremo/a te con l’acque dolci e con l’amare/vien quinci il Po, quindi risuona il mare,/l’un riceve i tributi/l’altro li porta, e l’uno e l’altro a prova/a te li offre e rinnova/perché le valli e i boschi or non rifiuti./E quei sempre discende e mai non riede,/rivolgendosi a tergo/appresso il novo/albergo:/questi parte ritorna, e ’ncontra e cede,/e dà la terra e l’onda or doni or prede.

Per come la vedo io adesso, il Po è un lungo corso che pulsa per sottrazione e addizione. Sta per molto tempo nel suo alveo principale, il più profondo, il più irrorato, e poi si espande. Raramente dilaga. Quando lo fa, per gli uomini è una lotta continua. Domarlo un’ossessione. Domarlo ancora e ancora e, quasi volessero punirlo, lo umanizzano, lo antropomorfizzano e innalzano gli argini, creano delle idrovore sempre più potenti. Come se lo volessimo disinnescare da secoli. Come se lo volessimo prosciugare. Secondo Jung uno dei simboli dell’acqua è rappresentato con la femminilità. Mi viene da pensare che sia proprio questo il punto.

Un giorno andai con Mirella e la figlia della parrucchiera a fare merenda sul fiume. Andammo sotto un salice che aveva di fianco un tabernacolo con all’interno una madonna in gesso vestita di azzurro e bianco. Mirella raccontò che una donna incinta si era addormentata sul prato. Una biscia del Po le era entrata in bocca e lei non se n’era accorta. Quando nacque il bambino aveva la pelle liscia e argentata come la biscia. Avevo sette, forse otto anni, e quella storia mi aveva fatto molta paura. Ho ritrovato da adulto, ascoltando storie della tradizione, un animale della fantasia, la bosma. E’ un’enorme biscia palmata e terribile, dai grossi unghioni, che di notte cerca le donne con bimbi piccoli per succhiare il latte dal seno e fare patire la fame ai neonati fino alle estreme conseguenze.

Là sul Po, in zona Isola Schiavi, avevamo fatto il nostro quartier generale e l’avevamo chiamato Tequila Beach. A Tequila venivano gli ubriaconi, i drogati, i nullafacenti, ma c’eravamo anche noi giovani studenti delle scuole superiori affascinati da quel mondo a parte, dai tossici, dagli scansafatiche, dai genii dissipati, dalla gente rovinata. C’era Campo, un vecchio disoccupato che dopo una bottiglia di lambrusco iniziava con le sue massime. Una di queste era: “Indi onde per cui ssanta culati ié trenta cui”, tradotto è molto semplice: “Quindi, sessanta natiche sono la somma di trenta sederi.” Cose del genere, ma a dire il vero si toccavano anche argomenti più profondi. Li chiamavamo “paranoie”. Io e pochi altri eravamo i campioni delle “paranoie” ma dentro di me quella era filosofia, metafisica. Il Po fino agli anni Zero era metafisico. Ora è diventato patologico e così dalla filosofia, il linguaggio si è dirottato verso la scienza medica.

Ieri a Mantova, in via XX Settembre ho visto Dino. Mi fermo spesso a parlare con lui, quando ci incrociamo sul marciapiede, perché ogni volta mi parla del Po. Ha detto che a 5 anni attraversava già a nuoto il fiume da sponda a sponda, là a Pieve di Coriano. Tra l’altro domenica è tornato con un amico nella casa dov’era nato e ha detto di aver pianto nel vederla crollata. “Un giorno” mi fa “sono andato da mio padre, campione di nuoto, e gli ho detto che sapevo nuotare a Po.” Allora suo padre l’ha invitato, assieme al fratello di 2 anni più grande, a salire in barca per portarli nel centro del fiume. “A sì, a saui nudàr? Alora andèm, fèm vedar…” Quello che era con loro non era il suo vero fratello, ma era figlio della sorella morta di suo padre. Avevano deciso di tenerlo in famiglia con loro ed era diventato a tutti gli effetti un fratello. “Là in mezzo al Po c’era l’isola di Cirene, che adesso è scomparsa”, dice, “ e arrivati vicino, nostro padre ci dice di svestirci e ci spinge giù!” Iniziano a nuotare solerti, il padre aspetta si allontanino di qualche metro mentre placido rema nella loro direzione. “Noi cerchiamo di andare veloci, quasi contenti nel fargli vedere come abbiamo imparato bene, da soli, a rimanere dritti, a nuotare verso riva, senza farci trascinare lontano con la corrente…” A riva si attaccano a qualche canna palustre, si mettono in piedi, gocciolanti, e ridono. Il padre attracca la barca, con calma la lega a un palo piantato apposta per tenere ferme le barche. “Al sà guardà in d’iòc, catif. E poi ce ne ha date, che ce ne ha date, che non smetteva più.” “Adès a imparé a andàr a Po sensa cal sapia mì! Gli diceva mentre picchiava sulla testa, sulle spalle, dove capitava. Calci e pugni. Il padre gli diceva che erano troppo giovani per domare l’acqua del Po. “Et capì putlet? Mio padre era un vero campione, a nuoto. Un bolide…”

Vorrei che il Po fosse dimenticato dai turisti in bicicletta. Cicloturismo, lo chiamano…Mi piacerebbe fosse privato di tutto il folclore che ci gira attorno. Vedere i tedeschi e gli austriaci che passano di qua senza sapere bene dove si trovano, dove andranno, mi infastidisce. Cercano i ristoranti e le trattorie segnalati su Tripadvisor e di solito le recensioni non hanno significato, sono un pacco. La gente viene qui per mangiare. Ma io non voglio vedere questi posti come fossero delle mense e i suoi abitanti cuochi e camerieri di cicloturisti stranieri. Vorrei che rifacessero la gara di motoscafi che c’era fino a qualche anno fa. Vorrei che i vecchi lo ripopolassero, il Po, che arrivassero a raccontare le storie dimenticate. Storie di guerra e pescatori. Vorrei che si smettesse di usare l’ombra degli olmi e dei pioppi, per fare la carne ai ferri il 25 aprile e il 1 maggio e poi basta. Vorrei lo lasciassero in pace per alcuni decenni, senza falciare, senza tagliare piante, senza mettere e togliere acqua attraverso bonifiche e pompe e autoclavi gigantesche. Lasciatelo stare, lasciatelo vivere e morire, smettetela con gli articoli di giornale o le riprese televisive dove si parla solo di quei soliti 100 metri arsi e marci. Vorrei la smettessero di guardarlo con quegli occhi compassionevoli e affranti. Il futuro è dei vecchi e dei bambini. Il futuro è del fiume libero, dei vecchi e dei bambini.

Uno dei fenomeni più suggestivi del Po sono i fontanazzi. Se fossi un esploratore e potesse esistere un mestiere del genere, farei l’esploratore di fontanazzi. Dove anche solo un attimo prima non c’era, improvvisamente emerge un gorgo dalla terra e inizia a zampillare acqua. Quando inizia a zampillare non sai quanta acqua getterà fuori. Potrebbe crearsi un bugno, oppure potrebbe finire tutto in una merdosa pozzanghera di fango e acqua puzzolente. Non lo sai. Il fontanazzo è uno sfiato naturale, un tacito accordo tra fiume e terra, un inferno sorgivo, una rottura di coglioni. Ne ho visti tanti, specialmente in campagna. La terra un po’ s’inarca e l’acqua emerge fino a creare dei piccoli laghi che poi asciugano, riassorbiti dal terreno. Invece una volta a Felonica, in una traversa di via Garibaldi, è sorto un fontanazzo tra le case. Un buco del diametro di una cinquantina di centimetri, che continuava a buttare fuori melma e acqua. L’ho guardato per molto tempo, perché è rimasto sul terreno per giorni. Usciva acqua cheta, usciva piano ma inesorabile. Poi com’è venuta fuori, così è sparito, e il buco è stato ricoperto da una carriolata di terra presa in un orto. Fine del fontanazzo.

VIA ZAMBONI 32

di Jacopo Masini

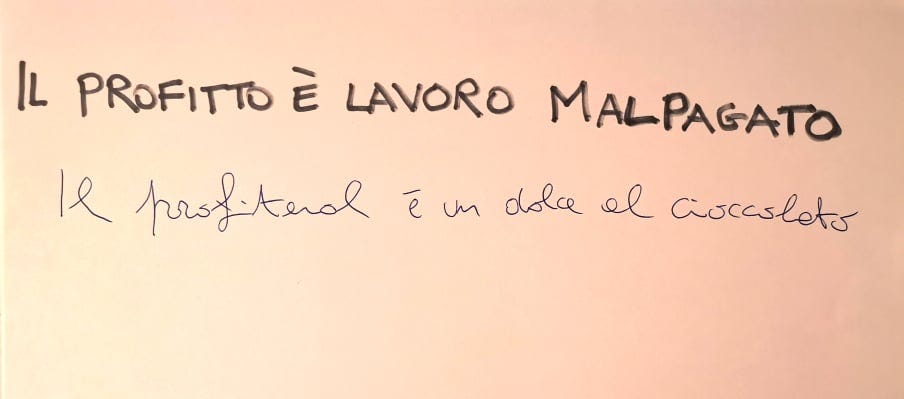

Su una parete del numero 32 di via Zamboni, cioè una delle sedi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna, c’era una scritta, anzi, una doppia scritta, che nel corso degli anni ho raccontato a decine di persone che, forse, alla terza, o quarta, o quinta, o magari decima volta che gliel’ho raccontata mi hanno guardato come si guarda un dejà vu di Matrix, cioè con la sensazione che qualcosa stesse andando storto, soprattutto per me.

Ma il motivo per cui ho raccontato così tante volte di quella scritta, della sua esistenza sulla parete in fondo al corridoio di ingresso del numero 32 di via Zamboni, quella a destra della scala che saliva al primo piano dove andavo a seguire le lezioni di Teoria della Letteratura di Mario Lavagetto, è che, secondo me, segnava una spaccatura storica, geografica, antropologica, culturale – e potrei aggiungere molti altri aggettivi del genere, ma la smetto – ed era incredibilmente riuscita e molto divertente. Quindi, a modo suo illuminante.

E adesso non c’è più. Hanno dato il bianco, com’è normale che sia, visto che quella scritta io l’ho vista la prima volta nel 1994 circa, e l’hanno coperta, sebbene, secondo me, meritasse di essere protetta con un vetro come si fa coi pavimenti di Pompei o certi antichissimi affreschi che rischiano di andare perduti per sempre, ma non è accaduto e dunque mi tocca continuare a parlarne.

Quella scritta ricordo che mi aveva colpito perché rovesciava in un attimo tutto un sentimento diffuso di rivalsa sociale che all’inizio degli anni ‘90 avevamo ereditato dagli anni ‘80, ma ancor prima dagli anni ‘70 o ‘60, cioè dal ‘77 bolognese o dalle lotte sociali e studentesche del ‘68, e che avevamo accettato – in tanti, mica tutti, ma a Bologna sicuramente in moltissimi – come se fosse indiscutibile. Robe come la lotta di classe, l’uguaglianza e la libertà come concetti astratti che non sapevamo bene dove appoggiare nella vita reale, o il fatto che le classi subalterne fossero sfruttate perché sì e basta, che è anche vero, ma non si capiva bene come e perché.

Dunque, tutte le volte che entravo al 32 di via Zamboni e mi incamminavo verso lo scalone che saliva al primo piano, gettavo un’occhiata a quella doppia scritta e ridevo di un sorriso liberatorio, come fosse arrivato Groucho Marx a darmi la sveglia e spezzare l’incantesimo di pensieri che pensavamo in automatico, una sveglia come quella che suonava come quando entravo in aula, verso le sei di sera, se non ricordo male, e mi sedevo ad ascoltare Mario Lavagetto parlare di meccanismi da smontare, di Dostoevskij e dei fratelli Karamazov, di Balzac, di menzogna e finzione, del Processo di Kafka, di Ford Madox Ford e di come funzionava il suspense, visto che quel corso era proprio dedicato al suspense e io mi domandavo tutte le volte come fosse possibile che in quella stanza, mentre sotto le finestra dell’aula, giù in strada, sotto i portici davanti al Teatro Comunale di piazza Verdi, i punkabbestia suonavano imperterriti i bonghi, io mi domandavo come fosse possibile che in quell’aula fossimo sempre quindici o venti al massimo, ad ascoltare Mario Lavagetto che prendeva le storie e la letteratura e ti faceva vedere cosa c’entra intorno, dentro o sotto, come fanno i meccanici bravi quando gli porti la macchina rotta.

E allora mi viene da pensare che quel senso di sovvertimento, tra il 1993 e il 1998 circa, l’ho provato innumerevoli volte, frequentando Lettere a Bologna, anche solo incrociando in un corridoio Piero Camporesi, domandandomi poi per molto tempo perché cazzo non avessi frequentato le sue lezioni, ma poi penso che dovevo andare a quelle di Maria Luisa Altieri Biagi per l’esame di Storia della Lingua Italiana, che parlava di evoluzione della sintassi nella storia delle nostra letteratura, da Redi, passando per Galilei, fino a Zavattini, Calvino o Paolo Barbaro, e quando uscivo in via Zamboni, o in piazza Verdi, nell’andirivieni del cazzeggio studentesco, di secchioni trafelati e gente che non si è mai laureata, qualcosa si rompeva e si ricomponeva sempre, nel mio cervello.

Mi sentivo anche infinitamente solo, vagabondando per la città tra una lezione e l’altra, a volte anche per due o tre ore, tanto che una volta sono partito a piedi, sono arrivato in piazza Maggiore, ho preso via D’Azeglio e, a forza di camminare, sono arrivato alle prime colline quasi con disperazione, per poi tornare indietro e seguire una lezione proprio di Lavagetto, se non ricordo male. E potevo sentirmi solo anche durante le lezioni di Guido Guglielmi che parlava di Gozzano, Derrida e Futurismo dentro un’aula ingolfata di centinaia di studenti, per poi rimanere a osservare Guglielmi che usciva zoppicando, coi capelli grigi incollati alla testa e gli occhialoni con la montatura nera, o a Storia dell’Arte Moderna con Anna Ottani Cavina, che parlava di scoperta e invenzione della luce dei nordeuropei in viaggio in Italia e dell’importanza di guardare, prima di tutto guardare, ma ero solo in mezzo a cose che mi sbalestravano il cervello, come Vito Fumagalli che spiegava come l’immaginario fantasy facesse perno su una idea del Medioevo tutta sbagliata, cioè come di un’epoca buia e terribile.

E dunque, tutte quelle lezioni che mi stavano facendo vedere il mondo e le storie come una cosa che non avevo mai contemplato in quel modo prima dei miei vent’anni, avevano dentro la spina esplosiva di quella scritta sulla parete del numero 32 di via Zamboni.

Entravo e me la trovavo là, di fronte.

Una mano che aveva agito per prima, e che proveniva appunto dagli anni ‘60, ‘70 e ‘80, aveva scritto:

IL PROFITTO È LAVORO MALPAGATO

Subito sotto, uno che aveva scavalcato le macerie del Muro di Berlino appena caduto, aveva scritto:

IL PROFITEROL È UN DOLCE AL CIOCCOLATO

Così, trovandosi lì di fronte, vedevo queste due scritte sovrapposte e rimanevo incantato:

IL PROFITTO È LAVORO MALPAGATO

IL PROFITEROL È UN DOLCE AL CIOCCOLATO

Il suono delle parole aveva guidato la seconda mano a sovvertire con una gag grouchista il senso della prima. Una specie di Toti Scialoja delle scritte murarie. L’ovvio si era impadronito di un altro genere di ovvio, smascherandolo. Cosa significava davvero la prima frase, visto che la seconda aveva un senso chiaro? Profitto e profiterol esplodevano, così accostati, aprendo una crepa che, secondo me, è stata il cuore della caduta di tutto. Tutto quello che era serioso e indiscutibile stava diventando ridicolo sotto i nostri occhi e non sapevamo ancora bene come dirlo, a parte l’autore della seconda frase.

Lì, sulla parte del numero 32 di via Zamboni, secondo me, c’era l’avvertimento ultimo che era già finito tutto e non lo sapevamo, in quel rovesciamento comico che avrebbero dovuto tutelare come i mosaici di Pompei o Ercolano e invece no. Invece mi tocca raccontarlo e fare la figura del balordo ripetitivo, che poi è quello che sono, probabilmente.

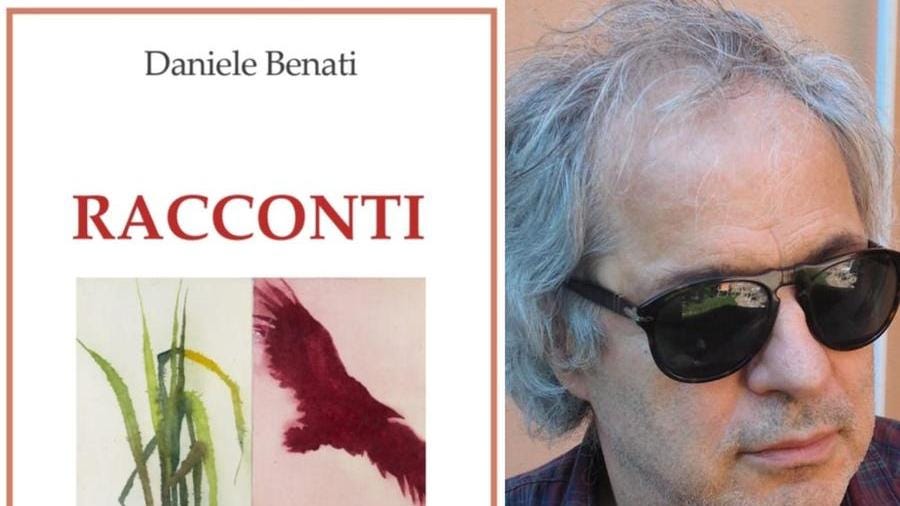

Benati avrebbe preferenza di no

di Davide Bregola

Ci sono certi scrittori dalla penna dritta che fanno due libri l’anno, pubblicano paginate di contenuti sui social, azzardano longform su tutto, tutti, e via andare. Scrittori dalla tastiera rovente, col fuoco al culo, presenti in tutti i festival letterari, a tutti i vernissage e i finissage organizzati tra Roma, Milano, Torino e la Sardegna. Sempre in tiro, mai fermi, pronti a scrivere un libro dietro l'altro rincorsi da quello sparuto seguito di addetti alla cultura che li accredita. Una condanna mitologica, tra Priapo, Sisifo e l’estintore per spegnere tutto questo ardore.

Poi c'è Daniele Benati. In quarant’anni ha scritto quattro libri, una manciata di traduzioni e una curatela. Adesso ha pubblicato per Aliberti Racconti, dodici narrazioni brevi nelle quali in duecentocinquanta pagine ci dà la sua idea di racconto. Le sue storie sono sempre al limite tra l’assurdità e un certo dramma in divenire. Se ci viene in mente Beckett, leggendolo, non è un caso. Lo scrittore irlandese è uno dei due preferiti di Benati. I personaggi di cui racconta non compiono gesta eroiche da concedere a lettori che vogliono essere consolati, ma bazzicano come tutti noi tra ingiustizie, caso, rassegnazione e insensato fatalismo. Figure come il pittore di donne che deve fare la perizia a un quadro falso, Ghirri impegnato in una campagna pubblicitaria per Bulgari, un tizio che millanta di essere amico di grandi rockstar, vite di perdigiorno, gente che si perde. Ma sarebbe riduttivo elencare cosa accade in questi testi pensati dall’autore come racconti a coppie nei quali un sottile e impercettibile filo ne unisce i destini. Benati è il più irlandese degli scrittori emiliani, il più americano dei reggiani (lo scrittore è di Reggio Emilia), il più ungherese degli italiani. Non è un caso abbia insegnato nelle università di Dublino, Boston e Budapest. Amico da sempre di Gianni Celati, ha condiviso gran parte dei discorsi teorici dell’autore di Verso la foce, ma è stato anche colui che lo ospitava quando dall’Inghilterra arrivava in America o tornava in Italia. «Parlavamo tanto…c’era un’affinità comune» ha detto Benati in diverse occasioni. Mi sembra d’aver capito che i loro incontri, il loro indagare tormenti linguistici fosse un affare capitale per entrambi. C’è un saggio-racconto struggente di Benati che gira sul web. S’intitola Io avevo la sensazione che noi avessimo ancora quell’età, e lo scrisse per la rivista Doppiozero nel 2017 in occasione degli ottant’anni di Celati. Benati dice che fino al Liceo il suo unico piacere culturale era tradurre le canzoni di Dylan. Quelle non erano solo canzoni, non era solo musica, quelle parole erano una specie di bibbia, una bussola costante per la sua giovinezza. Poi c’è stato Gente di Dublino di Joyce, il primo libro tradotto per Feltrinelli, poi Flann O’ Brien. Altro scrittore amato. A proposito, James Joyce è il secondo autore preferito da Benati. Le cose vanno come vanno, sembra quasi un intercalare sottaciuto dai personaggi, così come quando incontri l’autore di persona, e vedi che ha quella faccia lì, di quello che ti stringe la mano e ti dice: «Siamo qui, è andata com’è andata». Son cose che fanno riflettere. Un giorno ci siamo visti a Carpi proprio perché era venuto a trovare Celati che partecipava a un festival. Un’altra volta ci siamo visti in una biblioteca per parlare dell’Ulisse di Joyce, un’altra volta sono stato a casa sua, vicino alla stazione di Reggio, ma lui non c’era, giusto per essere in tema con una sorta di irrefrenabile voglia di non essere mai dove ti espetti possa esserci Daniele Benati. In fin dei conti l’autore sta provando tutte le possibilità del racconto. Ne ha fatti alcuni di una sola riga, altri di cinquanta pagine, e Cani dell’inferno, considerato il suo unico “romanzo”, in realtà è una concatenazione di racconti che alla fine vengono incorniciati da un finale. È il tentativo di scrivere un racconto portato sulla soglia del romanzo. La concessione o la negazione di un’identità che la scrittura ti può dare, è il discorso di fondo, più o meno rivelato, dell’autore. «È quello che si prova scrivendo», dice Benati. «Esiste una linea oltre la quale tu sei, ma se non la superi non sei…» Nei Racconti ci ha provato e mentre li leggiamo diventiamo un po’ tutti picari in un mondo rocambolesco.

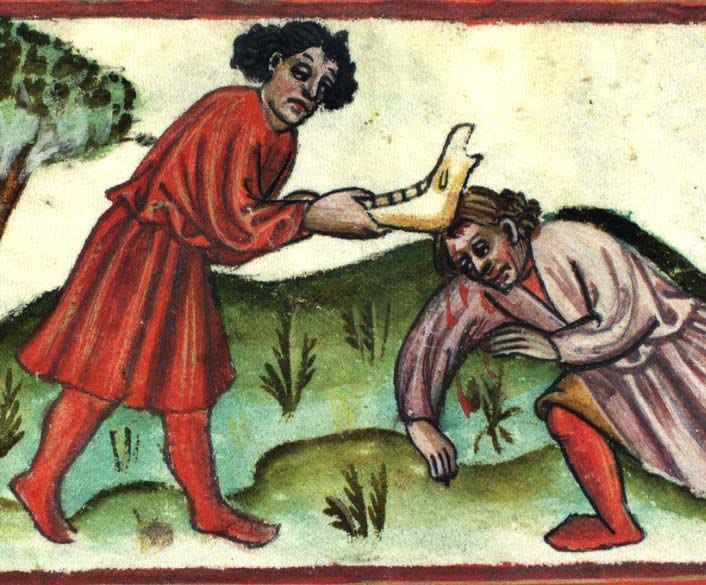

CAINO IN GIRO PER LA STORIA

di Jacopo Masini

La storia di Caino e di suo fratello Abele viene raccontata nel libro quarto della Genesi. È dunque una storia fondativa.

Caino e Abele sono figli di Adamo ed Eva. Il primo è dedito all’agricoltura e il secondo alla pastorizia. Nel racconto della Genesi, entrambi offrono i frutti del proprio lavoro a Dio, che apprezza solo quelli di Abele. E qui si apre una questione interessante: perché non apprezza anche quelli di Caino? Non crea in questo modo una disparità tra i due fratelli?

I libri della Bibbia sono spesso anti-intuitivi, come dimostra la parabola evangelica del fico che non dà frutto, maledetto da Gesù e condannato alla sterilità. La rabbia di Cristo non è una condanna – tanto meno una condanna della volontaria scelta di non avere figli – ma un ammonimento: siete nati per fare cose, dare frutti, usare i vostri talenti. Se non lo fate, abdicate al vostro compito di esseri umani.

Insomma, datevi da fare e usate le vostre capacità. Bello, no?

Bene, torniamo a Dio e Caino. Perché i frutti del lavoro di Caino non vengono accettati? È una questione controversa, tutt’altro che bislacca o marginale, dal momento che ha interrogato per secoli i Padri della Chiesa. E una delle risposte più interessanti risiede, come spesso accade con le lingue antiche come l’ebraico, nel significato dei termini utilizzati, nelle loro sfumature. (Apro una parentesi: l’etimologia dei nomi di Caino e Abele è di una bellezza commovente, secondo me. Come riporta il sito Treccani, il nome Caino pare derivi dal verbo qanah [che significa “acquistare” un figlio] ma, poiché i discendenti di Caino sono tutti artigiani e inventori, è più probabile che si colleghi al termine semitico che significa “fabbro”. Abele, invece, significa “vapore, nulla” e sembra indicare che sia destinato a morire. Chiusa parentesi).

Torniamo alle offerte di Caino. Nella traduzione greca del verso 7 nel quarto capitolo della Genesi, un verso molto difficile da capire nell’originale ebraico, la colpa di Caino sembra essere questa: ha diviso ingiustamente i beni da sacrificare, dando a Dio la parte peggiore dei frutti della terra (facendo cioè un inganno simile a quello di Prometeo). La tradizione ebraica e cristiana, forse per questo motivo, dicono che Caino fosse avido e vizioso, mentre Abele era giusto e virtuoso.

In sostanza, Caino ha cercato di fregare Dio dandogli gli scarti, o comunque la parte meno preziosa del raccolto. E non si può fregare Dio, come dimostra il seguito della storia.

Roso dall’invidia nei confronti di Abele, Caino fa una cosa che mi ha sempre agghiacciato. Somiglia alla scena iniziale di fatti di cronaca terribili, in cui l’inganno si tramuta in puro e semplice orrore: invita suo fratello a fare un giro, gli dice ‘Andiamo in campagna!’ e si approfitta della situazione per ucciderlo. Immagino Caino che esclama gioviale ‘Andiamo in campagna!’, mettendo sorridente un braccio sulla spalla del fratello, mentre si incamminano insieme e nella sua testa sta già immaginando come e quando uccidere Abele. Una persona di cui Abele si fida ciecamente, suo fratello, sta per ucciderlo. Terrificante.

Una volta consumato il fratricidio – ed è molto significativo che uno dei due figli della prima coppia generata da Dio sia un fratricida – Caino viene interrogato da Dio. Dov’è tuo fratello?, gli chiede, e Caino pronuncia una frase memorabile, nella sua pusillanimità: ‘Sono forse il custode di mio fratello?’, che è anche una frase tipica e molto comune, molto umana e altrettanto menefreghista, ma declinata questa volta in una chiave ancora più atroce. Caino ha ucciso suo fratello, lo nega e cerca di ingannare Dio, insinuando che non può certo fargli da balia o stargli dietro tutto il giorno.

Il seguito è noto: Dio maledice Caino, lo condanna a essere ramingo sulla Terra, senza che il terreno gli conceda più buoni frutti. Caino capisce l’enormità dello stigma e dice che in questo modo, con questa condanna sul capo, chiunque potrà ucciderlo in qualsiasi momento, ma Dio lo preserva: pone su di lui il famoso e dibattuto e misterioso ‘segno di Caino’. Dice Dio nella Genese: “«Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!»” e poi “Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato”.

Di che segno si tratta? Una cicatrice? Una macchia? Cosa? Altro argomento dibattutissimo e affascinante, ma non è qui che voglio arrivare.

Voglio arrivare al seguito. Dice di nuovo la Genesi: “Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch; poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch, dal nome del figlio”.

Dunque Caino fonda una città a cui dà il nome del figlio. E poi? E poi non lo sappiamo. Dio ha detto a Caino: “ramingo e fuggiasco sarai sulla terra”. Perciò, che cosa ne è stato di lui? Dove è fuggito in seguito?

E qui arrivo al punto. A una considerazione fatta tanti anni fa da padre Benedetto Calati, un uomo straordinario, un monaco camaldolese che ho avuto la fortuna di incontrare e che, nel corso di quell’incontro pubblico a cui parteciparono centinaia di persone, disse una cosa che non ho più dimenticato. Disse, vado a memoria: dal momento in cui Dio lo ha condannato a vagare sulla terra portandosi dietro la colpa dell’omicidio di Abele, Caino è in giro per la Storia. C’è, disse, un Caino costantemente in giro per la Storia, che attraversa i secoli.

Semina morte e distruzione? Guerra fratricide e massacri? Non lo sappiamo. Ma, probabilmente, dovremmo cercare di riconoscere il segno e fermarlo. Fermarlo come? Non certo uccidendolo: nessuno può toccare Caino. Ma, secondo il pensiero inaugurato da Cristo, affidandoci all’amore.

Scrisse una volta padre Benedetto Calati: “Con il primato dell’amore, che non è né celibe né coniugato, si aiutano meglio gli uomini a illuminare e risolvere anche i più angosciosi dilemmi di oggi, attorno alla vita e alla morte”.

Perché, aggiungeva, Dio è un bacio.

Caino, forse, cerca un bacio che lo fermi.

LA POESIA DI ZAVATTINI CHE CI PIACE

LA BASA

O vést an funeral acsé puvrét

c’an ghéra gnanc’al mort

dentr’in dla casa.

La gent adré i sigava.

A sigava anca mé

senza savé al parché

in mes a la fümana.

*

LA BASSA

Ho visto un funerale

così povero

che non c’era neanche

il morto nella cassa.

La gente dietro piangeva,

piangevo anch’io

senza sapere il perché

in mezzo alla nebbia.

(da Stricarm’ in d’na parola)

LA PASSEGGIATA

di Davide Bregola

Uno

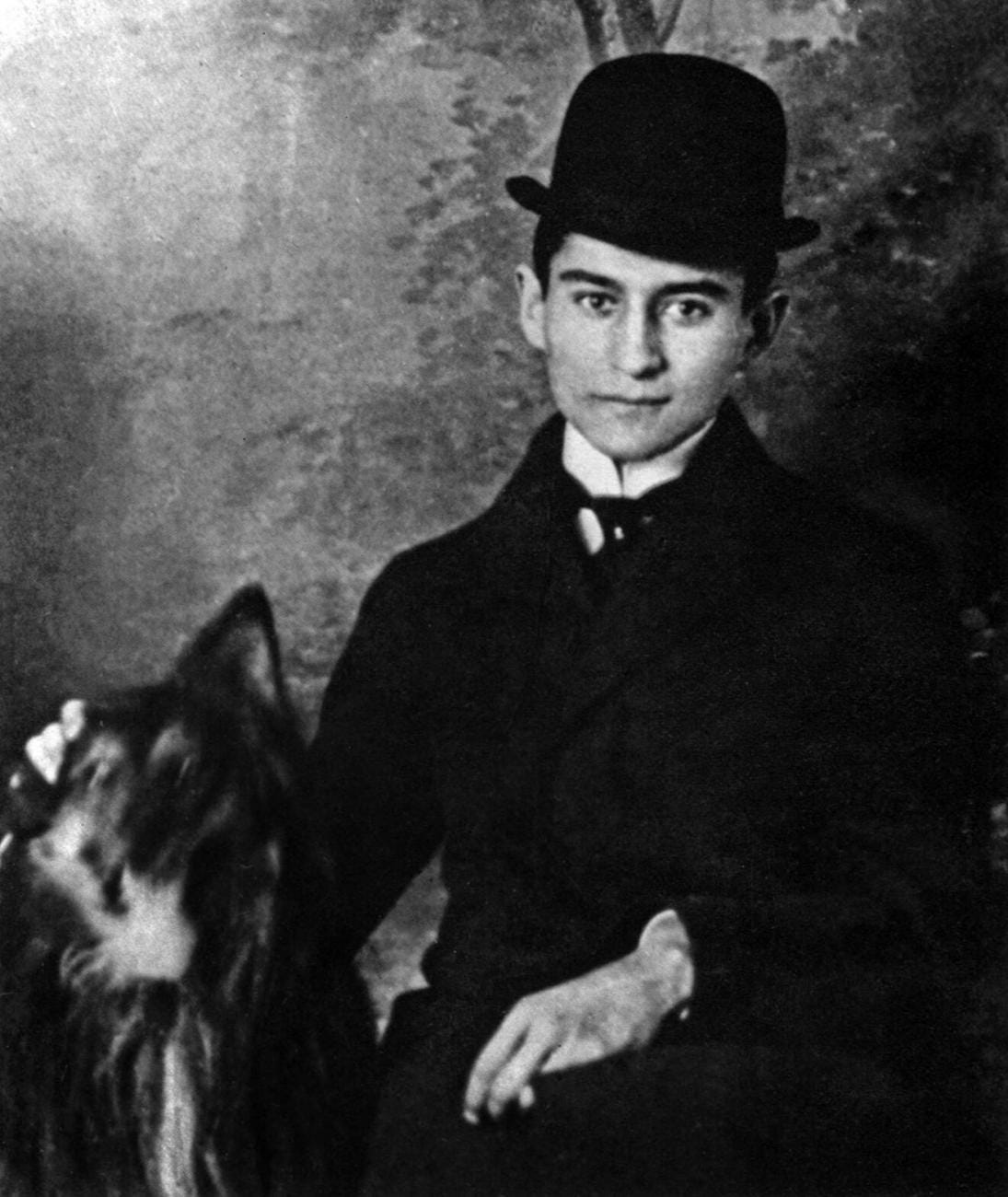

C’è questa foto fatta a Robert Walser in cui guarda in camera e ha un ombrello appoggiato al braccio sinistro. E’ elegantissimo, con un completo di fustagno, panciotto e cravatta. Nell’altra mano sembra avere un berretto, ma non capisco bene se è così; la foto è tagliata e mi impedisce di capire. E’ chiaro che si trova su una strada in terra battuta. Attorno a lui ci sono rovi secchi e sparuti alberi. A occhio alle sue spalle c’è qualche poderoso pino e steli affusolati di betulla. Con il gesto delle dita ingrandisco l’immagine per vedere i suoi occhi. Le pupille sono rivolte a sinistra, per fissare l’obiettivo. Il taglio dei suoi occhi punta verso il basso. La foto è in bianco e nero, ma così a intuito sembrano occhi molto chiari, azzurri o grigi. Cerco sempre gli occhi delle persone. Anche quando cammino sul marciapiede. Alla luce del giorno gli occhi sono di una bellezza incontenibile. Occhi arrossati, occhi nitidi, occhi con venuzze, occhi trasparenti. Mi è accaduto diverse volte di guardare gli occhi di persone e vederci dentro sofferenze atroci o gioie febbrili. In entrambi i casi sento come una grande emozione e sono obbligato a staccare lo sguardo perché mi viene come una specie di magone e non so il perché. Anzi, lo so il perché: è una specie di timore. Già, gli occhi: l’altra sera guidavo al buio e improvvisamente è balzato da un fossato un animale. Ero ancora lontano, ma sembrava una volpe guizzata da una parte all’altra della strada. Per un momento quasi impercettibile i suoi occhi si sono specchiati con la luce dei miei fari e ho visto la bragia. Occhi di bragia, li chiama Dante, riferendosi a Caronte. Quegli occhi li ho visti in una fotografia scattata a Kafka da un anonimo. Nel libro “Il versante animale” del filosofo Jean-Christophe Bailly, un libro in cui racconta il rapporto tra uomini e animali, natura, mondo, c’è questa foto famosissima di Kafka studente, seduto in poltrona. È la foto di Kafka in bombetta che hanno visto tutti. Prima d’ora non avevo mai notato che al suo fianco ci fosse un pastore tedesco con gli occhi bianchi illuminati da una luce. Forse è la luce che entra da una finestra di fronte, forse la luce del magnesio di un lampeggiatore fotografico. Mai accorto di quel cane, dei suoi occhi. Oggi lo guardo, li confronto con gli occhi bonari di Kafka e non vedo altro che i loro occhi. In diversi racconti Kafka si chiede dettagliatamente come possa essere, sul serio, quando si è un animale. Lo scrive nel suo testo più famoso dello scarafaggio, ma fa la stessa cosa nel meraviglioso racconto La tana. C’è sempre un’inquietudine che condivide con l’animale, anche con un piccolo animale, ma c’è anche la sua posizione di essere umano che osserva l’animale e contemporaneamente vede il cursore delle sue emozioni spostarsi in regioni paniche. Io invece guardo gli occhi e, anche se sono vivaci, ci vedo la fine di tutti. Allora stacco.

Due

Martedi scorso mi sono incontrato a San Benedetto Po con la fotografa Marzia Lodi. Era impellente il desiderio di parlare con lei di sguardo, parlare di guardare perché il suo libro intitolato “Atlantide” ripercorre le atmosfere di un piccolo paese attraverso ritratti di abitanti, luoghi, oggetti. Per ogni scatto c’è la trascrizione di quel che ha ascoltato ed è scaturito un breve testo da ogni situazione immortalata. Ci sono foto “sbagliate”, nel senso di “foto fuori dalle regole manualistiche”. Eppure sono foto evocative, con una loro forza, un loro linguaggio. C’è uno sguardo che mi interessa, come in questa:

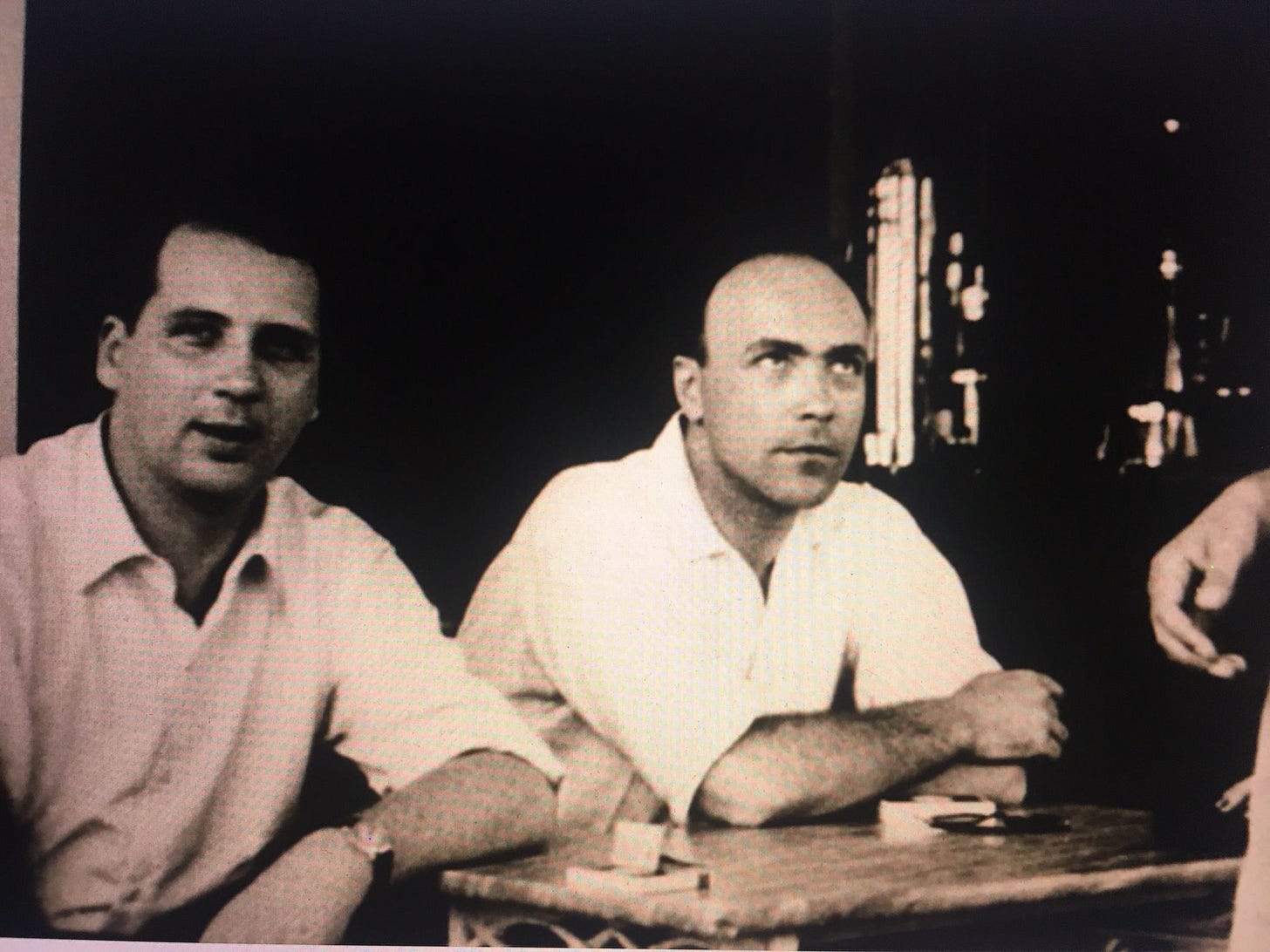

Io vorrei scrivere come in questa foto. Ero d’accordo con Marzia quando diceva, lì nella piazza di San Benedetto, dove c’è la tomba di Matilde di Canossa e dove ha vissuto Martin Lutero, che ad accostare lo sguardo si sentono le epoche e le presenze passate e future. E’ così, il tempo cronologico è uno dei tempi possibili, e se lei a Bologna, in Piazza Grande, non riesce a stare perché sente le sofferenze degli uomini e delle donne del passato, io sento tutta la rabbia di Antonio Delfini leggendo “Il ricordo della basca” e in particolare rileggendo la bella introduzione che scrive per la ripubblicazione del libro che vincerà nel 1963 il Premio Viareggio. Ma lui era già morto pochi mesi prima. Allora, parlando di Delfini, ci siamo fermati a guardare i suoi occhi, in particolare gli occhi di questa foto:

Lo sguardo di Antonio, quello con la camicia bianchissima e le braccia incrociate, buca la dimensione del tempo. Ecco, certi sguardi mi commuovono perché ci sento dentro tutto il possibile. Tutte le emozioni. Tutta la morte. E. Io. Non so. Non so se riesco. A fare. Altro.

Tre

In questi ultimi tre mesi sto leggendo solo poesia. Leggo e rileggo Alfonso Gatto, nell’edizione Jaca Book curata da Francesco Napoli. Sto leggendo L’Ecclesiaste nella versione Einaudi di Guido Ceronetti, sto rileggendo Trakl e Mario De Sa Carneiro, Juan De La Cruz, le poesie di Breton e Rene Char tradotto da Vittorio Sereni. Ho bisogno di avere paura per il tramite dell’esattezza di sguardo e solo la poesia, in questi mesi, mi fa paura in tal senso, ossia nel senso salvifico del termine “paura”. Leggere la disperazione di Nina Cassian in C’è modo e modo di sparire mi fa paura. Leggere le poesie di Brodskij mi fa paura. Anche una sola parola può farmi tremare il labbro, o il dentro di me, per un istante: “Io scrivo da un Impero che distende/tutti i confini fino all’acqua./Sulla pelle ho sperimentato due oceani e due continenti,/mi sento quasi come il globo: non/c’è più un posto dove andare. Solo stelle/più in là. E brillano.” A me questi versi fanno paura perché sembra anche a me di non avere più posti dove andare. Solo stelle più in là. E brillano. Ho bisogno di parole poetiche paurose. Sguardi oceanici, sensazioni oceaniche. Enormi parole potenti messe assieme in un’alchimia imprevedibile e nuova. E poi in questi ultimi tre mesi ho bisogno di fotografia. Immagini pulite, lontane dalle fotografie del cazzo che circolano sui social o sui Media. Immagini senza uno sguardo. Questa fotografia del 1839 di Robert Cornelius è un autoritratto. Tempo di esposizione quattordici minuti:

Guardo centinaia di volte le fotografie scelte da Benjamin per il suo saggio “Piccola storia della fotografia” dove c’è già tutto per capire l’essenza delle immagini: corpi, animali, oggetti, piante, sguardi, particolari, scene teatrali, cavalli sfiancati dalla fatica. Immagini che emergono dall’oscurità dei tempi paralleli al nostro. Luce accumulata e fermata su lastre fotografiche. La bellezza delle facce antiche fotografate nel XIX° Secolo, la magnificenza dei tetti francesi sfocati, gli occhi della Ninfa della montagna documentati da Julia Margaret Cameron…la sfocatura. Io ripartirei dalla poesia e dalla fotografia. A mio avviso la poesia e la fotografia possono rappresentare da oggi, e nei prossimi anni, quello che la graphic novel sta rappresentando da una ventina d’anni a questa parte. Un nuovo e antichissimo linguaggio. Se fossi un editore farei solo due collane: una di poesia, altissima poesia, e una di fotografia. Altissima fotografia. Stop.

Quattro

Mi accorgo solo ora che quando vado a scuola fischietto. So che entrerò in classe e vedrò bimbi che hanno sguardi forieri dell’adulto che diventeranno. Hanno prodromi di quel che saranno, e quando li guardo penso che è già tutto lì, è già tutto lì l’uomo o la donna che diventeranno. Può accadere di tutto nella loro vita, ma quel che vedo è la loro essenza. Li guardo ora e vedo già il futuro. Intanto io fischietto mentre cammino con la mia borsona piena di poesie e filastrocche: Toti Scialoja, conte e ninnenanne. Farò leggere questi versi misteriosi, allegri o inquietanti, racchiusi in una musicalità scanzonata. Intanto io fischietto e mi accorgo solo ora di fischiettare sempre le stesse melodie. Fischietto Philipp Glass e Arvo Part. Anche quando passo innanzi alle persone fischietto perché mi viene così bene e, adesso che ci penso, è veramente punk fischiettare mentre tutti sono al telefono e si lamentano per i soldi e per la sanità e per le cose più assurde. Le persone litigano furiosamente al telefono, e mai una volta che abbia sentito parole di passione o di amore per qualcuno. Mai. Sempre e solo malattie e incazzature. Tanti anni fa sentivo la gente fischiettare. Uomini e donne fischiettavano l’ultima canzone di successo o melodie tutte loro. C’era persino un detto che diceva: “Dona ca sifula pes che na uipera”, che significa questo: la donna che fischia è peggio di una vipera. La diceva sempre una signora anziana vicina di casa. Ma al di là del proverbio, sentivo gli imbianchini fischiettare, i ragazzi in bici. Certi tipi facevano dei fischi clamorosi, lunghissimi e particolari. Io stesso ho imparato a fischiare fortissimo imitando gli storni. Adesso che ci penso mi sembra che al mondo siano felici solo gli extracomunitari. In loro vedo i sorrisi che altri hanno chiuso a chiave in qualche antro buio. Da giorni mi va di vestirmi sempre allo stesso modo con anfibi militari, bragone verdi coi tasconi laterali e una pidocchiera blu, in lana, alla maniera dei marinai. Vado fiero del mio abbigliamento strano, ma oggi mentre ero alla lavagna e stavo disegnando una lepre, un bimbo di seconda elementare, in prima fila mi ha detto:

“Maestro devi andare nell’orto?”

“Perché?” Faccio io.

“Sei vestito da giardiniere…”

Gli ho risposto che in effetti mi piace andare nell’orto, ma non ero propriamente vestito da ortolano e anche se la cosa mi faceva ridere ho dovuto rimanere serio. Ho solo detto che a me, da piccolo, sarebbe piaciuto fare il falegname. Una bimba ha alzato la mano e, felice, ha detto che il suo papà in effetti costruisce porte e finestre in legno. Sembrava molto fiera nel dirmi che le finestre della scuola le aveva montate lui. Per farla breve ho tirato fuori un libro e ho letto la “conta” che fa: “Sotto la cappa del camino/c’era un vecchio contadino/che suonava la chitarra/Bim Bum sbarra”. Molti bimbi non sapevano cos’è un camino e così ho dovuto fare vedere dal tablet un camino a legna e ho spiegato loro cos’è la cappa del camino. La maggior parte di loro non aveva mai visto un camino. Solo il figlio di una cameriera di pizzeria era riuscito a intuire che il forno a legna della pizzeria ha una cappa simile a quella di cui parlava la conta della tradizione. Ho estratto dal borsone un’ocarina di terracotta, una armonica a bocca e un kazoo di metallo. Mentre i bimbi leggevano ad alta voce in coro io tenevo il ritmo con gli strumenti a fiato. Sono uscito da scuola fischiettando questa canzone di Zbegniew Preisner tratta da un film di Kieślowski:

E per tutto il giorno ho suonato nella testa questa musica meravigliosa di Preisner e ho pensato a me che sembro un ortolano o un giardiniere. E io. Tutto questo. Vorrei. Provarlo. Ancora. E ancora. Ancora. Fischiettando.

ROBBABUONACHECIPIACE

pescare con la calamita

una città di pianura

italia ingenua: romagna 1984

stop making sense

Giacometti che si dice incapace

Leiji Matsumoto e i Daft Punk che fanno il botto

DISPERATO EROTICO STOMP

Ti hanno vista bere a una fontana che non ero io

ti hanno vista spogliata la mattina, birichina biricò.

Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte,

ed eran botte, Dio, che botte

ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo. Che nero!

Poi mi hai detto "poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto"

te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica.

Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande

io sto sempre a casa, esco poco, penso solo e sto in mutande.

Penso a delusioni a grandi imprese a una Tailandese

ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.

Quindi, normalmente, sono uscito dopo una settimana

non era tanto freddo, e normalmente ho incontrato una puttana.

A parte il vestito, i capelli, la pelliccia e lo stivale

aveva dei problemi anche seri, e non ragionava male.

Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra,

non abbiamo fatto niente, ma son rimasto solo, solo come un deficiente.

Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto

gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino

mi guarda con la faccia un pò stravolta e mi dice "sono di Berlino".

Berlino, ci son stato con Bonetti, era un pò triste e molto grande

però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande.

Prima di salir le scale mi son fermato a guardare una stella

sono molto preoccupato, il silenzio m'ingrossava la cappella.

Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano,

ho chiuso un poco gli occhi, e con dolcezza è partita la mia mano.

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.