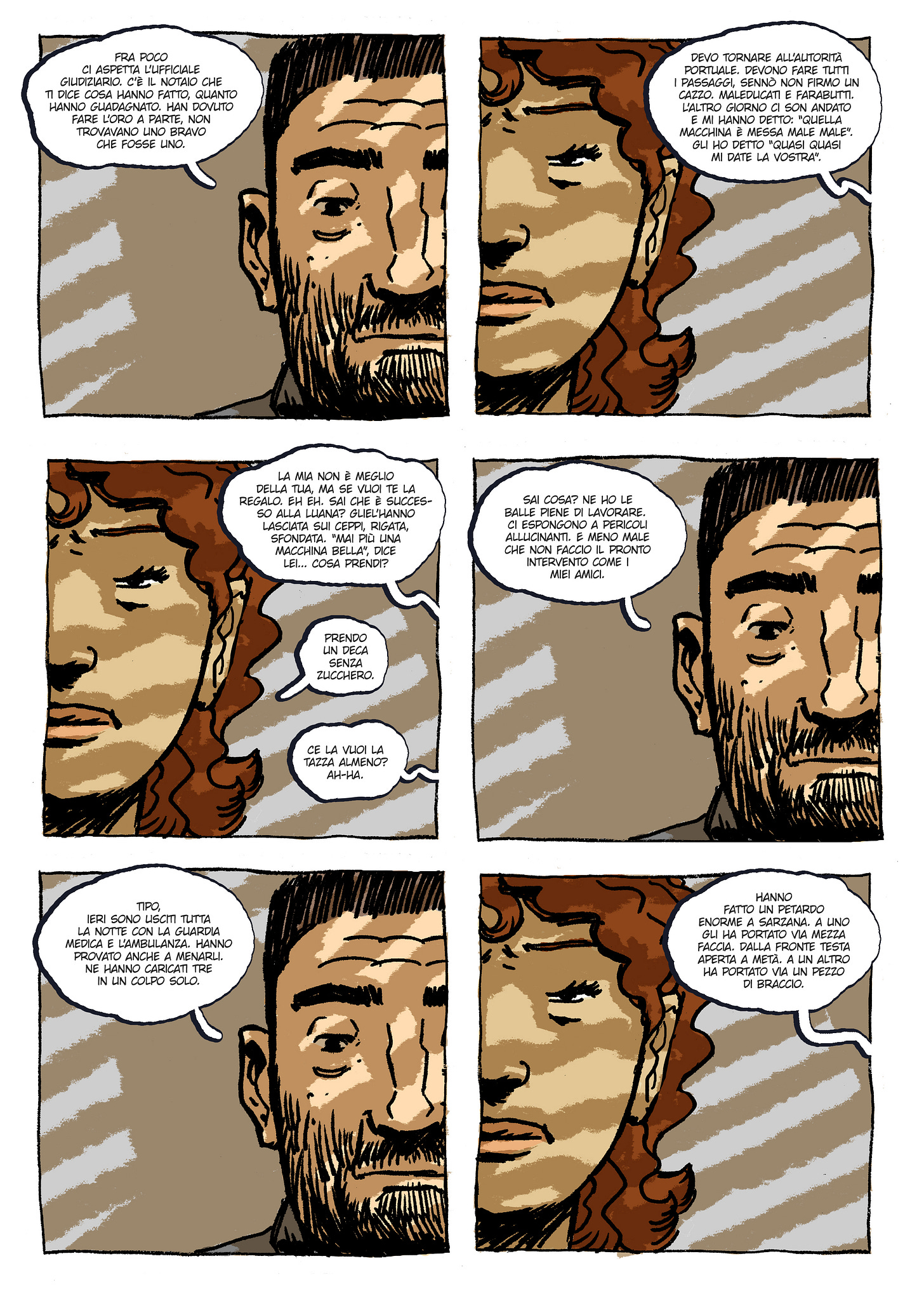

INTERESSE

di Lorenzo Palloni

Trovate Lorenzo anche qui:

www.mammaiuto.it

www.instagram.com/lorenzo.palloni/

I GESTI CARINI PER IL III° MILLENNIO

di Davide Bregola

Avete mai pensato al tipo di persone che vedete abbracciate agli alberi? Non ci avete mai fatto caso pensando: “Ma che tipi sono?” A mia memoria è un gesto che non è più vecchio di 20 anni, o perlomeno da 20 anni è stato sdoganato ed è diventato mainstream. Prima magari qualcuno abbracciava gli alberi per capire quanto era grande il fusto, almeno io l’avevo fatto per quello, mentre ora è diventato un po’ come il simbolo di chi abbraccia la natura per salvarla e per salvarsi l’anima. Un gesto new age, da neo figli dei fiori. O forse mi sfugge qualcosa, e allora chiedo delucidazioni. Comunque mi sembra un gesto pseudo spirituale. Recentemente ho assistito alle urla di un adulto che in un parco redarguiva con severità un bambino intento a frustare con un legno il tronco di un olmo. Il bambino avrà avuto 4/5 anni e l’adulto –che non era suo padre, ma tipo il guardiano della riserva- gli diceva che non si deve far male agli alberi e se avesse continuato lo avrebbe riferito alla madre e sarebbe stato obbligato a prendergli il rametto. Il bimbo continuava, poi non so com’è andata a finire, anche se io stavo dalla parte del bimbo. Ma lascialo giocare no? Io mi ricordo che da piccolo vedevo R. P. (il mio vicino di casa) che piantava chiodi sui tronchi degli alberi per attaccarci utensili. Lui è morto, gli alberi sono ancora lì. Abbracciare gli alberi: Edoardo Albinati mi raccontò che lo fece, anni fa, quando andò in Afghanistan per conto di una Onlus. Era l’unico modo per non farsi sbudellare lo stomaco dall’urto dello scoppio di mine fatte brillare dagli artificieri. Abbracciando gli alberi, il tronco attutiva la forza dello spostamento d’aria. Abbracciare gli alberi è un gesto carino, quando lo fai per sentirti parte integrante del grande cosmo e dell’universo panico è proprio cute.

Un altro gesto che vedo fare spesso è quello di prendere in mano un libro, aprirlo e annusare l’interno. Basta osservare un po’ in libreria, o in biblioteca, guardare qualcuno che maneggia testi e ci sarà sempre quello che, furtivo, aprirà e annuserà. La maggior parte di chi annusa libri lo fa tra le mura di casa, in perfetta solitudine, in una sorta di onanismo libresco. Non per niente se provate a digitare su Google “Libridine”, escono migliaia di pagine contenenti questo termine in riferimento al piacere provato nel possedere libri. www.libridine.it è un sito vuoto ma già registrato, perché qualora si volesse usare, bisognerà acquistarlo. Se è vero che molti ammetterebbero il piacere sessuale nel sentire l’odore di qualcuno, nessuno di coloro che annusano libri ammetterebbe di trovare in questo palliativo una sorta di repressione erotica momentaneamente sopperita da alcune pagine aperte. Vabbé sentite, che Onan sia con voi. Annusare libri aperti è un gesto carino. Veramente cute.

Poi c’è il gesto del cuore fatto con indici e pollici uniti assieme. E’ un segno social. Centinaia di migliaia d’individui si mettono di buzzo buono per unire dita e fare cuori. Spesso questo gesto è associato all’inquadratura di un tramonto all’interno del cuore, altre volte compulsivamente ostentato per dimostrare affetto, vicinanza, empatia. Recentemente uno dello spettacolo, volendo fare il cuore con pollici e indici, ha sbagliato verso e ha formato il vecchio simbolo femminista denominato “gesto della vagina”. Il cuoricino è un simbolo virale. Qualcuno l’ha visto fare, altri hanno imitato in tutto il mondo e adesso lo fanno tutti. Anche questo gesto non è antico, ma dovrebbe essere diventato popolare dall’inizio degli Anni Zero. Un artista che l’ha svincolato dalla nicchia è stato Allevi che nel suo album Love del 2015 viene raffigurato in copertina col gesto del cuore. Nel mondo dello spettacolo è un gesto che ha sostituito l’inchino o le mani giunte a imitazione della preghiera. E’ il gesto per antonomasia da instagrammare o tiktokare da un influencer o il segno di un personaggio pop, con la sua grammatica basilare per qualche rete televisiva coi programmi giusti. Il cuore con pollici e indici è un gesto carino.

Gattini fotografati o ripresi in situazioni buffe, braccia riprese a video mentre arriva la pelle d’oca, uomini di tutto il mondo che fanno promesse di matrimonio a fidanzate che gridano “Oh my god” e “Amazing”. Milioni di visualizzazioni per video su Youtube in cui qualcuno guarda per la prima volta qualcosa o ascolta una canzone e ha reazioni scomposte di pianto, risate, urla (si chiama first time reaction, e spopola). Le vicende di una scimmietta antropomorfizzata vista da 50 milioni di persone. Tutto molto carino.

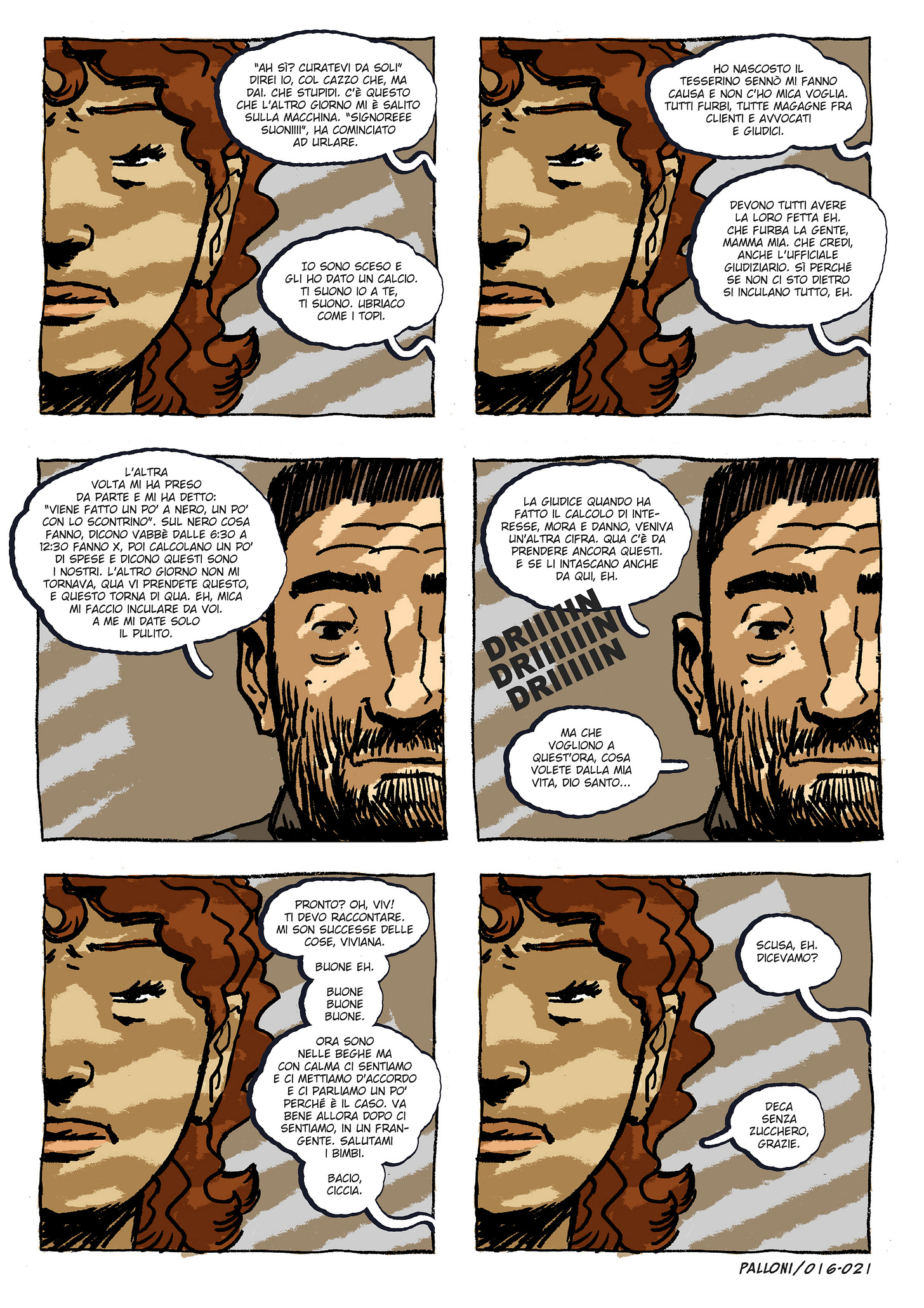

Così mi è capitato tra le mani un importante libro di filosofia intitolato “Carino! Il potere inquietante delle cose adorabili” Luiss università press. L’ho letto tutto d’un fiato e mi ha dato diversi spunti interpretativi. Prima di tutto una domanda: come possiamo usare il cute (carino in inglese) per interrogare lo Zeitgeist? Cioè è possibile interpretare lo spirito del tempo vedendo questo tipo di gesti e segni? È possibile interpretare questa estetica e il mondo in cui gravita? Intanto, al momento si può evincere, in tutte queste manifestazioni, una sorta di infantilizzazione dell’umanità. Soprattutto dell’umanità Occidentale e Giapponese. Probabilmente ci propinano queste distrazioni infantili per sollevarci dalle ansie odierne in cui competitività e cambiamenti dissennati sradicano da un giorno all’altro l’individuo dal proprio posto di lavoro, dalla propria comunità e dalla propria identità. Probabile, ma non è tutto. Le cose cute, carine, funzionano e funzioneranno sempre di più perché sono fonti di intimità sicura e affidabile in un’epoca che sembra precipitarsi verso un’esplosione di paure, rabbia, recriminazioni e ingiustizie storiche. Le logiche mondiali, viste attraverso i Media, risultano essere troppe, e troppo grandi da poterle affrontare o riparare tutte assieme. Troppo complicato per un solo essere umano vulnerabile. Il cute è un modo facile e subliminale per detronizzare la serietà e svincolare l’individuo col disimpegno totale.

Pertanto, anche grazie a “Carino! Il potere inquietante delle cose adorabili” è possibile stabilire un’ipotesi interessante: il cute potrebbe non essere una frivola distrazione dallo Zeitgeist, ma piuttosto una sua potente espressione. Il carino è dentro di noi quando guardiamo, che ne so, un’opera di Jeff Koons, e l’apprezziamo.Il carino ci ha già conquistato quando trangugiamo cocktails variopinti che paiono bibite arcobaleno di quando eravamo bimbi. Il cute ci ha invaso quando ci tatuiamo con disegnini indelebili di Pokemon e passiamo week-end sulla PSP 6 a giocare con l’ultima versione di War of God o Mario Bros.

Provando a resistere all’impulso di criticare fermamente la “mania” del cute, vorrei cercarne una comprensione più ampia, perché il fenomeno è affascinante e con il sarcasmo e l’ironia non si riuscirà mai a capire ontologicamente perché maturi uomini all’apparenza risolti si mettono a fare foto con cuoricino tra le dita, serie professioniste di vari settori del consorzio umano si mettano ad annusare libri come infoiati cagnolini in calore, neolaureati in Scienze forestali si mettano ad abbracciare tronchi di betulle e farnie defogliate.

A prima vista queste tracce di carino potrebbero sembrare un’espressione giocosa ed effimera. Innocente. Ma se proviamo ad ampliare il campo d’indagine, questa superficialità, il suo fascino estetico, tutt’altro che minaccioso, rilassato, racchiude in sé altro.

Si fa strada un inquietante presentimento: che l’interpretazione della vita moderna con le categorie del cute, il suo sdoganamento e la sua proliferazione possa distorcere e snaturare il nostro sguardo a favore di un’indeterminatezza minacciosa. L’intuizione che il carino lascia trapelare è che la vita sia priva di fondamenta solide, di un “essere” stabile che perduri nel tempo e che l’unico fondamento della vita è l’accettazione della sua assenza di fondamento. Così, osservando tutti coloro che abbracciano cortecce, annusano libri, fanno cuoricini, sembra si stia scrutando un po’ di futuro.

COMACCHIO GALLEGGIA

di Jacopo Masini

Siamo andati a Comacchio.

Io e mia moglie S., che non sapeva bene cosa aspettarsi, perché non glielo avevo detto.

Comacchio, nella mia testa, era un posto che desideravo vedere e di cui ero innamorato ancora prima di vederlo. E quando ci sono arrivato me ne sono effettivamente innamorato e, più in generale, mi sono invaghito di tutta la zona del Delta, questa lingua di terra finale della pianura e del ferrarese, che confina col Veneto e si apre sul mare Adriatico e poi vi si getta con rivoli e pozze enormi e piene di anguille. Si tratta di un amore con dentro una malinconia e un languore che in fondo mi aspettavo.

Mi sono subito innamorato del primo canale che ho visto, quello su cui affacciava il B&B dove dormivamo.

Sono arrivato a Comacchio anche sull’onda del desiderio di seguire il viaggio di Gianni Celati, quello compiuto per girare il documentario Strada provinciale delle anime, e per andare sulla pista battuta da Verso la foce, cioè un modo per salutare Celati a poca distanza dalla sua scomparsa. Forse, non lo so. Ma, prima di tutto, volevo andare a vedere Comacchio e il Delta, lo desideravo da tanto tempo.

Comacchio è un posto che, mentre ci arrivi, pensi che non hai mai visto davvero la pianura, se non sei stato qui, in queste zone, perché qui la pianura è enorme e senza niente in mezzo, niente capannoni, supermercati, fabbriche, case, niente, solo gli enormi spazi delle terre bonificate dopo la guerra.

Poi arrivi, c’è silenzio, quasi nessuno per strada e ti viene da pensare che è un pezzo di spazio e forse di tempo storico preservato da tutto il resto che corre nella stessa direzione. Comacchio non corre da nessuna parte. Galleggia.

Ci sono un sacco di case chiuse, in vendita, palazzi rovinati, saracinesche e porte sbrecciate, poi si aprono i canali, le banchine, i bellissimi ponti e tutta quella apparente rovina sembra una specie di salvezza, anche se non si capisce subito bene da cosa. Comacchio è bellissima.

Dopo si inizia a capire qualcosa quando si arriva alla Foce, alle Valli di Comacchio, quel cerchio d’acqua che sembra il mare ma non lo è, costeggiato da una sentiero sterrato che collega tra loro i trabocchi e sbuca al Bettolino di Foce, una punta di terra da cui lo sguardo si apre tra isolotti che spuntano dall’acqua come teste di vecchi animali preistorici.

E forse poi una cosa si capisce, soprattutto dopo aver fatto un giro fino a Porto Garibaldi, che dista pochi chilometri, e aver passato un po’ di tempo in spiaggia e sul mare, a passeggiare e guardare altri esseri umani che pascolano come anime del Purgatorio alla deriva nel sole tiepido di febbraio.

Tornando a Comacchio vedo che in quel galleggiamento, in quell’inseguimento della fine del Po mi sembra di capire meglio anche le ultime righe di Verso la foce, la fine del viaggio, che ho riletto pochi giorni dopo la morte di Gianni Celati e che somigliavano a un commiato.

E forse lo sono. Fanno così:

Ore 20,30. Continuano a guardare il mare come se dovesse succedere qualcosa da un momento all’altro; si direbbe che aspettino la fine del mondo gli etologi tedeschi, qui al limite estremo della pianura. Ci hanno mescolato le anime e ormai abbiamo tutti gli stessi pensieri. Noi aspettiamo ma niente ci aspetta, né un’astronave né un destino.

Se adesso cominciasse a piovere ti bagneresti, se questa notte farà freddo la tua gola ne soffrirà, se torni indietro a piedi nel buio dovrai farti coraggio, se continui a vagare sarai sempre più sfatto. Chiama le cose perché restino con te fino all’ultimo.

FOTOROMANZO

di Davide Bregola

L’APPASSIONATO DI JAZZ

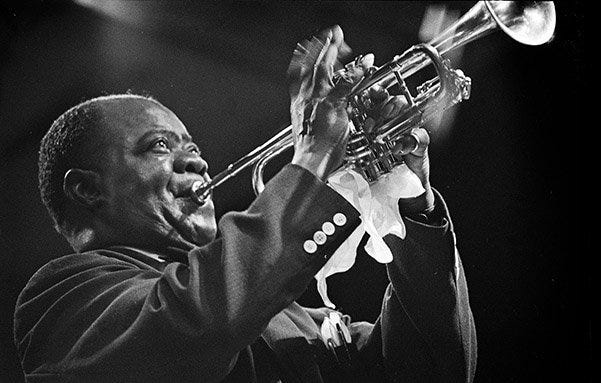

di Igor Ebuli Polettti

Categoria misteriosa, che sfida ogni tipo di classificazione, non essendo possibile inserirlo in nessuna forma conosciuta di tipologia umana; purtuttavia, sfidando le rigorose leggi della sociologia tardo habermasiana, configgendo con praticamente tutti i presidi concettuali della fenomenologia filosofica dell’ ultimo secolo, ne tentiamo una fatalmente incompleta sistematizzazione.

Preliminarmente, suddivideremo l’appassionato, d’ora in poi definito soggetto senziente A o SSA, in relazione all’ambito di competenza e/o interesse di destinazione, essendo il jazz in magmatica e proteiforme mutazione.

SSA1. Appassionato di jazz tradizionale/dixieland/delle origini

SSA2. Appassionato di jazz anni 50, jazz freddo, lambisce solo a tratti il be bop ma ne è sostanzialmente spaventato perché ci sono troppi neri.

SSA3. Appassionato di hard bop anni ’60.

SSA4. Appassionato di free jazz, in perpetuo divenire.

SSA5. Appassionato di jazz nordico, di fiordi, di immagini pure e colori tenui.

SSA1. Appassionato di jazz tradizionale/dixieland/delle origini

Categoria saldamente presidiata da sessantenni benestanti, con alle spalle carriere di varia fortuna e prestigio nel mondo del terziario avanzato che però con loro aveva subito una forte battuta di arresto. Sono soliti essere sprezzanti nei confronti di tutto ciò che sia stato prodotto musicalmente dopo gli anni ’40, non riconoscendone alcuna caratteristica jazz propriamente intesa ma arguendo trattarsi di orrida musica deteriore, debosciata, finalizzata allo svilimento e al depauperamento della istanza originaria del genere da loro tanto amato. Sono avidi frequentatori di concerti dal vivo, si siedono nelle prime file e salutano con immenso calore tutti i musicisti che si avvicendando sul palco, soprattutto quelli che non conoscono, essendo, di solito, amici alla lontana del cugino di terzo grado dell’ amico del batterista, che, giustamente, all’ inizio li ignora ma, spaventato dalla loro insistenza, li saluta con un fuggevole cenno della mano. Categoria molto folta, osserva con sospetto chiunque si avvicini ad uno strumento musicale che abbia meno di 66 anni, considerandolo uno spregevole inetto, un deprecabile dilettante. I tempi e i costumi, avanzati nonostante la loro opposizione, hanno inferto un colpo terribile al loro equilibrio psicologico avendo, di fatto, sdoganato il concerto di jazz tradizionale dall’utilizzo di pagliette con nastro multicolore da parte dei musicisti; la allarmante nudità dei capi di alcuni musicisti li imbarazza profondamente, ma sopportano con stoica rassegnazione, pur di ascoltare la musica da loro tanto amata. Conoscono a memoria 12 standards della tradizione, si attendono sempre il solo di batteria verso la conclusione del brano, il trombonista deve ondeggiare pericolosamente su sé stesso e la tromba deve eseguire almeno due brani con la sordina, se no non va bene. La presenza eventuale di una donna tra i musicisti viene vista come un taglio di fiorentina in un ristorante vegano ma se la poverina fa poco, non canta, sta un po’ defilata ed è la nipote del clarinettista è OK. Validata. Ammessa.

SSA2. Appassionato di jazz anni 50, jazz freddo, lambisce solo a tratti il be bop ma ne è sostanzialmente spaventato perché ci sono troppi neri.

In questa categoria troviamo i cultori indomiti del bello. Del sole. Della luce chiara. Per costoro il jazz è esclusivo appannaggio di uomini biondi, ben vestiti, con giacche a quadrettini piccoli che segnano le loro schiene con precisione sartoriale, che soffiano nei loro strumenti o picchiano le pelli delle loro batterie con gesti sicuri e controllati. Spesso indossano occhiali da sole, quando suonano, e il loro gusto estetico si proietta nella loro musica: fresca, stimolante, di gradevole e prevedibile pulsazione ritmica. L’ appassionato di jazz freddo adora le macchine sportive, le donne, meglio se bionde, i tramonti sul mare e il pesce consumato in tavole riccamente imbandite. Tra il pesce domina, imperiale, la trota o l’orata in acqua pazza, da ordinare arrotando la lingua contro i denti, non importa se finti, per dare alla ZETA la caratteristica del motore a scoppio di una Dnepr. Dopo, ma solo dopo, arriva la musica, che deve essere raffinata ma non troppo, che deve mantenere un saldo sostegno ritmico ma non troppo, che deve, giocoforza, prevedere delle sagaci sortite solistiche dei musicisti ma non eccessive, sempre controllate, modiche nel loro declinarsi, se no il pesce che si sta mangiando potrebbe risentirne. Il problema, ma diciamolo sottovoce perché li si potrebbe spaventare, è che quello che loro credono di ascoltare non è quello che era stato pensato. Non c’era niente di tranquillizzante nei musicisti del jazz cosiddetto, con orrido termine, freddo. C’era disperazione, c’era tensione, la raffinata e apparentemente lieve tensione ritmica, elegante, era la coperta di seta elegante di una frenesia compositiva ed espressiva che aveva scelto quel mezzo così elegante e raffinato per arrivare all’ ascoltatore. Non è ma stata pensata per accompagnare le cene degli appassionati ma per gridare in modo più composto, ma sempre di grido si trattava, non di sommessa chiacchiera davanti al caminetto tra un drink e l’altro. Richie Kamuca, splendido e raffinato tenorista, pura incarnazione di un pezzo non piccolo di west coast che sarebbe diventato anche più grande se non fosse morto giovane, crea a questi appassionati un sottile, flebile e puntiforme imbarazzo, essendo mezzo giapponese e per nulla biondo. Di rilievo negli appartenenti a questa categoria il possesso di una macchina d’epoca, scoperta, con la quale fingere di essere Norman Granz. In alcuni rari casi è ammessa anche un’auto d’epoca NON scoperta, purchè blu con ruote bianche.

SSA3. Appassionato di hard bop anni ’60.

Ci si avvivina alla forza brutale della musica da loro tanta amata. Il jazz hard, duro, nero, fatto di ottoni aggressivi e pelli di batterie percosse con veemenza inesausta. Ci si avvicina all’appassionato che si sente al centro della musica, in mezzo al suo ombelico. Si comincia a profilare un atteggiamento settario, di esclusione nei confronti di tutti coloro che non appartengono a questa categoria, presidiata militarmente con le armi del disprezzo e del ciglio alzato, di solito quello sinistro. In qualche caso anche il destro. Il protagonista di questa categoria ha una spiccata, innata propensione per le città con molto cemento e molti mattoni rossi, che devono essere solcate da un irredento sole di mezzogiorno che illumini i sullodati caseggiati di cemento all’interno dei quali pulsano ritmi intensi, forti, binari e continui. I loro eroi saranno massimamente ner# massicci, con catene d’oro, ultimo retaggio della passata condizione di schiavitù, che occhieggiano potenti da completi di taglio perfetto, una blackness irridente che combatte il comparto capitalistico sartoriale del jazz bianco non indossano camicie bianche ma multicolori. Le trombe saranno potenti, piene di note, cascate iridescenti di luce e di colori, il viso del musicista corrucciato, corrusco nella luce decidua di un tramonto sui tetti di Chicago. I temi intensi e propulsivi, lo swing sarà bandito e ci dovrà essere solo propulsione spinta lancio in avanti, con poche inani pause affidate a piccoli assoli di contrabbasso e batteria, pulsazione e fragore, quiete e esplosione. L’appassionato non si sentirà solo appassionato fruitore ed ascoltatore ma azionista e parte in causa del momento di creazione musicale: la angolosità dei ritmi e la calda, intensa magmaticità dei pezzi saranno sentiti come propri, affidando al musicista la esposizione completa di idee pensate da lui, mentre mangia un panino al sesamo e tofu. La birra, così presente nella precedente categoria, la prima che abbiamo esaminato, sarà di fatto esclusa dalla platea delle bevande ammesse se non in pochi, rarissimi casi, confinati rigidamente a quartetti guidati da un trombonista, che conducono rapidamente a consunzione e logoramento degli arti superiori dell’ascoltatore, che cominciando a tremare avvertiranno la necessità di luppolo, noto artostabilizzatore. L’abbigliamento sarà informale con tocchi di impegno sociale, spilla con effigie, non faccia, effigie di Frida Kahlo sul bavero destro della giacca, felpa con cappuccio con scritta NASA in nero sulla schiena e con alcuni pianeti sul torace, orologio smart con misurazione automatica della glicemia, del colesterolo e determinazione del sesso con pezzo a scelta di Freddie Hubbard in sottofondo, di solito Open Sesame perché è l’unico che conoscono.

[continua…]

IL CUNEO FERMAPORTA

di Jacopo Masini

Il cuneo fermaporta, che per comodità chiameremo solo cuneo, è un oggetto simile a una punta di formaggio. L’uso che se ne fa è semplice, indicato dal nome nella sua forma intera: serve a evitare che le correnti d’aria o una pendenza scorretta del pavimento aprano le porte.

E’ un oggetto minuscolo, senza nessuna nobiltà apparente. Sorprende persino che qualcuno si prenda la briga di produrlo. Il cuneo può essere infatti facilmente sostituito da un foglio di carta ripiegato a dovere, da un pezzetto di legno o da molti altri oggetti di uso comune. Invece c’è chi lo produce e, in alcuni casi, si sbizzarrisce con forme inusuali: scarpe, omini, tubetti del dentifricio, ecc…

La funzione principale rimane quella di impedire l’apertura del baluardo tra una stanza e l’altra, o tra la casa e l’esterno. Il cuneo assolve al compito di preservare l’interno dall’intrusione di forestieri. La lingua latina conosce, molto saggiamente, due modi per indicare la porta. La faccia interna era ed è detta ianua, quella esterna, che protegge e divide, fores. Da cui propriamente il sostantivo “forestiero”. Il forestiero è colui che sta fuori dalla spazio domestico, abita l’ignoto (come una cometa o un asteroide che si muova tra i pianeti), si muove tre le case, le abitazioni vuote od occupate. Fuori è la minaccia. Persino il vento è forestiero, in questo senso: una folata minaccia l’ordine dei fogli, mette a repentaglio i cardini delle porte interne, i vetri, i capelli delle signore, la tranquillità degli animali domestici. E chi è l’impavido tutore del sigillo? Il cuneo. Piccolo, appuntito, apparentemente inutile.

Nei casi più fortunati serve, è vero, a tenere le porte aperte, o a lasciarle socchiuse. Si tratta allora di un segno di accoglimento dell’estraneo, una sorta di cuneo della possibilità indefinita e dell’avventura. Ma capita di rado. Per lo meno nello spazio intimo dell’abitazione. Abitare significa delimitare, normalmente. Sebbene l’abito, e l’abitudine, siano un secondo e un terzo strato di pelle nati dalla continua relazione con il resto della razza umana e non solo.

Cosa c’entra il cuneo? Forse niente. Se non fosse che è uno dei protagonisti eccellenti del pensiero di Charles Darwin, che sottraendolo alle sue mansioni domestiche lo utilizzò come metafora potentissima. Il 28 settembre 1838 scrisse nel proprio taccuino:

Si potrebbe dire che esiste una forza come centomila cunei che cerca di spingere ogni genere di struttura adattata nelle lacune dell’economia della Natura, o piuttosto di formare lacune spingendo fuori i più deboli. La causa finale di tutta questa azione dei cunei dev’essere quella di vagliare la struttura appropriata e adattarla al cambiamento.

Forse, a pensarci bene, il cuneo ci spinge a ripensare la nostra posizione. Una volta chiusa la porta, fissato il cuneo alla sua base, saremo spinti a bussare dall’interno, in attesa che qualcuno, da fuori, risponda al nostro richiamo. Toglieremo il cuneo, apriremo la porta e usciremo. Incontrando qualcuno che a tutti i costi stava cercando di entrare: noi stessi.

IL CONTE DI MONTECRISTO

di Stefano Domenichini

Scambiereste quattordici anni di prigione (dura) con la certezza che una volta usciti diventereste immensamente ricchi, affascinanti, intelligenti e potenti? Gli anni che dovreste sacrificare sono quelli dai venti ai trentaquattro. È bene saperlo. Sono gli anni in cui probabilmente avete fatto sport, e va bene, avete passato fine settimana dormendo due o tre ore appoggiati a un muro e il resto del tempo avete ingollato birre, lingue e umidità. Sono anche gli anni in cui vi siete arrampicati in una qualche università, con i suoi lugubri baroni e le insulse liturgie, e avete fatto i conti con la monotonia di un lavoro, fingendo di ignorare l’alienazione, nella speranza di arrivare a una qualche serenità economica. L’avete ottenuta? Speriamo di sì. Ora, la stessa solfa dovrà continuare dai trentaquattro fino alla pensione.

Il Conte di Montecristo a vent’anni è bello pimpante, ha un futuro da marinaio ed è innamorato (innamoratissimo, direbbero i Righeira) di Mercedes, figura che, anche dopo 1.130 pagine (nell’edizione Donzelli, con traduzione di Gaia Panfili), non pare avere grandi risorse di fascino oltre a una molto decantata bellezza. Ma sui gusti non si discute.

L’empatia non è il pezzo forte del Conte: considera amici tre soggettini che non fanno niente per nascondere la loro mediocrità e disonestà. Uno è Fernand, pescatore cugino di Mercedes (che lo adora, ma abbiamo già detto che Mercedes è piuttosto basica, oggi sfilerebbe con un numero sul seno in un qualche programma di accoppiamenti televisivi), anche lui pazzo per questa ragazza (vuoi vedere che sono io a non capire niente di donne?). Il secondo è Danglars, dozzinale e spietato arrivista. L’ultimo è Caderousse, prototipo del democristiano viscido e infingardo. Amici così, come solo il Conte sapeva scegliersi, che, con uno stratagemma che fa apparire la vicenda Enzo Tortora un caso giudiziario serio, lo fanno spedire per quattordici anni nelle segrete del Castello di If.

Quando riesce a fuggire, il Conte è un uomo nuovo, ricco e istruito. In prigione ha conosciuto il più bel personaggio del libro (forse l’unico). È l’Abate Faria, uno che assomma in sé le caratteristiche che fanno di un essere umano un vero uomo: cultura, consapevolezza e senso critico, tutte caratteristiche che spaventano i mediocri e quindi l’Abate viene lasciato solo, ma lui continua a scavare, a immaginare, a calcolare.

E qui veniamo al punto che potrebbe rivoluzionare il Codice Penale: faremmo un po’ di anni di galera anticipata sapendo che dopo potremo commettere qualunque reato, parleremo tutte le lingue del mondo, avremo Bezos come maggiordomo, con un potere illimitato sugli uomini e sulle cose? Il Conte si massacra di If per quattordici anni e quando esce è Dio, o il Diavolo. Inizia una proficua carriera criminale, ottiene il rispetto di tutte le mafie del mondo, dei contrabbandieri, dei pirati, corrompe, traffica, si rende invisibile. Dio, o il Diavolo, gli hanno insegnato a rendersi irriconoscibile, è come Fantomas, ma senza dover usare quelle maschere attillate che non voglio pensare quanto facciano sudare e irritare la pelle.

Più il Conte delinque e più il mondo lo acclama e smania per lui, che siano i contemporanei o che siano i lettori dal 1844 in poi (oggi sarebbe uno da milioni di followers, per dire). È diventato talmente ricco che può permettersi di spacciare hashish su un’isola deserta, che è come, per puro gusto dell’immagine, gestire una ruota panoramica in Vicolo Corto o un parcheggio in Vicolo Stretto.

È uno che potrebbe andare nel Donbass e mettere a posto le cose, oppure potrebbe paracadutarsi in Afghanistan e convincere i Talebani a lavarsi i denti (ho sempre avuto l’idea che quei pretacci abbiano un alito fetido). Invece no, ha una tigna per quei tre di prima che investe un capitale per vendicarsi. Regala diamanti che ogni volta pensi, porca miseria, ci potresti sfamare due o tre nazioni, invece di star dietro a quei tre sfigati (che poi sono quattro) che, tra l’altro, se non era per loro, adesso forse saresti già affogato, te e la tua barchetta.

Siamo nella Parigi dell’800, quando Auteuil era ancora un paesino di campagna e sui Campi Elisi dei miseri contadini affamati coltivavano le terre dei latifondisti. Ne Il Conte di Montecristo non c’è un solo dialogo, una sola pagina, in cui non si parli di soldi, di ricchezza e di potere. La misura di un uomo, la sua assicurazione contro la trasparenza, era data solo da quello. Lo sapeva anche il contemporaneo Bel Ami di Guy De Maupassant che basa la sua arrampicata sociale sulla innata capacità di sedurre donne ricche.

Dunque, il Conte non è più Dio, o il Diavolo, ma un uomo moderno che sfrutta la ricchezza piovutagli dal cielo per farsi i fatti suoi. Della divinità mantiene la pesantezza e la presunzione. È inutilmente pomposo, il prototipo dell’assassino a cui non basta uccidere il nemico no, deve fare lo spiegone per fargli sentire tutto il peso del dolore suo e del suo ombelico.

La scena in cui Fernand (diventato il Conte di Morcef) affronta Montecristo non può che diventare una contesa vana e ridicola per futili motivi. Fernand gli fa notare che i crimini, i comportamenti vigliacchi, gli abusi di cui si è reso colpevole durante la sua vita sono né più né meno che il minimo sindacale per un pescatore di Marsiglia che vuole diventare ciò che la società considera un uomo a posto: ricco, nobile e potente. Tu chi sei per giudicarmi, gli dice?

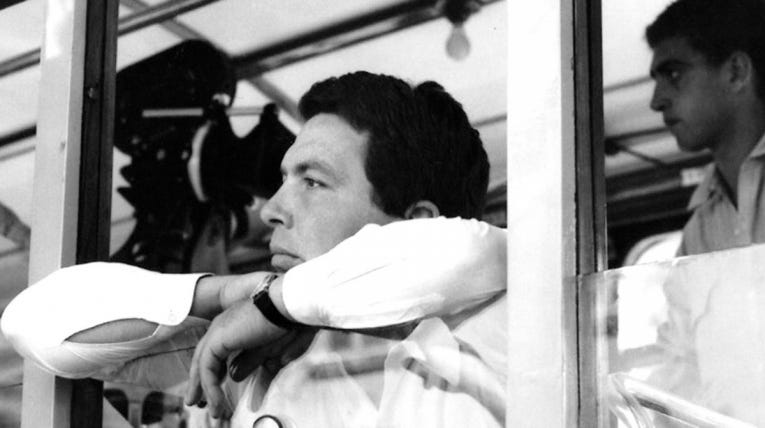

ENNIO, IL MIO BABBO E L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DELLA ROCCA DI MONTEMURLO

di Elisa Baldini

In questi giorni al cinema sta riscuotendo grande successo Ennio, il tributo che Giuseppe Tornatore ha dedicato ad Ennio Morricone, al quale lo legava, oltre che una lunga collaborazione, anche una bella amicizia. Io non l’ho ancora visto solo perché non ho ancora trovato 2 ore e 40 della mia vita libere che coincidano con gli orari in cui è proiettato nelle poche sale della provincia in cui vivo. Quindi NON recensirò Ennio perché non l’ho visto, non parlerò dell’ARTE di Morricone perché è inutile che stia qui ad argomentare l’ovvia natura del suo genio, ma mi limiterò al racconto di quando per un'incredibile congiunzione astrale che definirei propriamente BOTTA DI CULO l’ho conosciuto. Era il lontano 2016 e mi stavo occupando per lavoro di un film di Elio Petri, uno dei meno celebrati e dei più oscuri, nonché l’ultimo, che ha un titolo e dei toni che in questo frangente storico calzerebbero a pennello: Buone notizie (1979). Il protagonista del film è Giancarlo Giannini, affiancato da Ángela Molina, Paolo Bonacelli, Aurore Clément, con le musiche di Ennio Morricone (come tutti i film di Petri da Un tranquillo posto di campagna in poi). Nasce l’idea di realizzare dei contenuti extra, e come sempre, mi parte la smania. Trovo il modo di contattare e intervistare Giannini, Bonacelli, la vedova di Petri. E nella testa mi rimbalza questa immagine assurda: io, piccina piccina, un personaggio secondario (probabilmente un’anatra o un agnellino) di un presepe di merda, per di più di provincia, inginocchiata al cospetto di Ennio Morricone, terrorizzata e pressoché muta, che riesco a pronunciare solo due parole: ELIO PETRI. I pochi ai quali confido questo mio delirio d’onnipotenza mi scoraggiano immediatamente: intervistare Ennio Morricone è praticamente impossibile. Da un cassetto razzolato mi arriva un numero mitologico con prefisso 06, ed un monito: è un FAX, perché Morricone legge solo i FAX. È vero che erano ben 6 anni fa, ma io i FAX non li sentivo nominare più forse dagli anni ’90. O meglio, li vedevo quei numerini scritti vicino al numero di telefono dei biglietti da visita, ma pensavo li mettessero oramai per cortesia nei confronti di chi aveva inventato i FAX. Tant’è che mi stupisco molto che nella mia azienda ne esista realmente uno, ma non ho la più pallida idea di come funzioni. Mi affido ad un collega dell’amministrazione. “E che ci devi fare scusa con il fax, te?” Ed io, con la sicumera prepotente di chi sa di spararla grossa: “Scrivo una letterina ad Ennio Morricone”. Il sorriso accennato di scherno che sarà seguito a questa affermazione non l’ho nem-meno guardato. Oramai ero totalmente dominata dal cieco furore dell’Improbabile. Scrivo questa letterina su carta intestata. Mi spertico in lodi, uso un tono ossequioso, straccio via ogni cosa. La riscrivo. Mi rendo conto di stare ancora usando un tono ossequioso e di sperticarmi ancora in lodi forse ancora più esaltate; da perfetto mostro ego-riferito parlo della MIA stima per il Maestro, di quale onore sarebbe per ME il poterlo incontrare, mi sdegno poi del mio fraseggio; ributto ogni cosa nel cestino. Poi riparto decisa. Oramai del resto il format è consolidato: tono ossequioso, sperticamento di lodi, riferimento totalmente inutile alle MIA stima, al MIO onore, alla MIA passione per la sua opera. Per fortuna non manco di utilizzare quelle due sole parole che avevo immaginato di pronunciare qualora mi fossi mai trovata davvero, io piccina come una statuina di agnello in posizione defilata in un presepe enorme, di fronte a lui, in gloria insieme alla Sacra Famiglia con i suoi 2 Oscar in mano, ovvero: ELIO PETRI.

Mando il FAX ad un numero che con tutta probabilità non esiste nemmeno più. Scopro anche che si può sapere che il FAX è effettivamente stato consegnato ed il numero esiste. Poi, dal regno dell’Improbabile dove mi ero catapultata furente, torno zitta come un pulcino nelle stanze un po’ scrostate ma così familiari di una pacata e ragionevolissima disillusione. In poche parole, non ci penso più.

Un giorno di sole sono nella mia casa di provincia che scrivo qualcosa con parole difficili alla scrivania. Ogni tanto guardo fuori dalla finestra ed è proprio una giornata meravigliosa, il filo della luce che taglia trasversalmente la vista sulla vallata è enfio di uccellini che da quanti ce ne sono penso che prima o poi quel filo non reggerà e succederà una tragedia. Squilla il telefono cellulare. Il prefisso è di Roma, e io penso:

“Madonna delle rose che palle, uno che mi vuole vendere qualcosa, anche di sabato, però povero cristo via, rispondiamo.”

“Pronto?”

“Buongiorno, sono Ennio Morricone.”

“Buongiorno. Mi scusi, ma io sto svenendo.”

“No, non svenga, sennò come facciamo? Lei è in Toscana no? E io come faccio a venirla ad aiutare, se sviene?”

Era davvero lui. E voleva fare l’intervista non per le paroline ossequiose che avevo riscritto duemila volte, ma per le uniche due che avevo pensato per prime e sarebbero bastate: Elio Petri, al quale era profondamente legato e a cui, mi disse, doveva tantissimo. Ci accordiamo per arrangiare l’incontro nelle settimane successive. Realizzo, quindi, che il Mito Morricone esiste, ha una voce, mi ha davvero chiamato mentre io guardavo uccellini grassi su un filo della luce a Tobbiana di Montale (939 anime, 310 metri sul livello del mare), e ha anche un numero di telefono fisso, oltre ad un numero di FAX. La gioia e l’emozione che ho provato quel giorno, davanti a quella finestra e a quegli uccellini grassi, io non me la scorderò mai: è stato uno dei pochi momenti della mia vita in cui ho pensato che davvero non era detto che il filo della luce si dovesse per forza spezzare un giorno, se gli uccellini erano tanti e anche un po’ chionzi.

Ne gioisco con pochi, perché dalle mie parti anche se sei istruito e hai fatto l’Università, allo smaldocchiamento ci credono tutti, inutile fare tanto i galletti e dire di no. Organizzo una piccola squadra di fedelissimi, e comincio le varie telefonate. Perché Morricone, chiaramente, voleva fare tantissimo questa cosa per Petri, ma era anche molto impegnato, come si potrà ben intuire, ed io invece una rompiballe insistente che aveva fretta, perché il DVD si doveva stampare entro una data precisa eccetera eccetera. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, qualche falso allarme, alla fine si decide il giorno, e si va. Era un mercoledì, se non ricordo male, ma soprattutto sono sicura che fosse il 10 Novembre 2016. Lo so perché in macchina, insieme agli altri miei compagni di avventura, ci si chiedeva tutti eccitati quanti anni avesse Morricone. Mentre sparavamo cifre, parte la googlata e la rivelazione siglata dalla fonte più attendibile del mondo, Wikipedia: Ennio Morricone, nato il 10 Novembre 1928. Noi, statuine secondarie di un presepe di provincia si stava andando ad intervistare Morricone il giorno del suo 88° compleanno. Mi sale il panico. Ma che avrò capito bene? Ma che avrà lui capito bene? Saremmo arrivati noi con tutta la nostra attrezzatura rock’n roll ad invadere casa sua il giorno del suo compleanno e a lui stava bene? Zittisco tutti e lo chiamo. In effetti, avevo ragione: Morricone non si ricordava che saremmo andati proprio quel giorno, ma io, sudando freddo, poi caldo, poi freddo, annuncio che siamo già per strada, che stavamo quasi arrivando. Accondiscende, facendomi promettere che ci avremmo messo poco. E così succede davvero questo miracolo di Lourdes: siamo lì, e lui ci viene ad accogliere alla porta.

In quel momento è Ennio Morricone, il Mito, il Maestro, il Genio, ma anche l’uomo, e soprattutto il nonno, perché, e questa forse - e me ne vergogno - è la prima cosa che noto, indossa quelle che qui da noi si chiamano “le comodone”, quelle scarpe pantofole che aveva anche mia nonna, strane calzature che vorrebbero essere scarpe ma non possono, perché i piedi, quando si invecchia, vogliono stare comodi, e allora è giusto che stiano comodi. E quindi sono io lì, statuina del presepino di provincia, che seguo davvero Ennio Morricone con le comodone nel corridoio e arrivo nel salotto, mi metto a parlare con lui di Elio Petri, mentre gli altri sistemano l’inquadratura, e lui si commuove quasi subito al solo nominarlo, mi ringrazia con una gentilezza che commuove me per i DVD che gli ho portato in omaggio. L’intervista si fa: io per fortuna non sono muta, lui è generoso e precisissimo nel ricordare, nel citare addirittura le sue note. Cerco di sgomberargli la casa il prima possibile, e dopo aver dibattuto un po’ nel mio cranio se farlo o no, azzardo:

“So che oggi è il suo compleanno, tanti auguri!”

“Ah, grazie, grazie mille.”

E poi mi viene da fare una domanda del cazzo, una domanda che faresti ad un bambino di 9 anni oppure a tuo cugino di 18:

“Cosa fa stasera per festeggiare?”

“Mah…. Niente di che. Siamo a cena da Giuseppe Tornatore.”

Giusto, non sto parlando con mio cugino di 18 anni, sto parlando con Ennio Morricone. Che ovviamente vuole vedere l’intervista prima che questa venga pubblicata, e dare la sua approvazione. Io, dimostrando ancora una certa ingenuità fuori dal tempo, inizio a parlare di file wetransfer, di DVD mandati tramite DHL, di mondovisioni in streaming, non so che mi invento. Lui mi dice che non saprebbe come fare a vederlo in quel modo, e poi mi spiazza:

“Ma non può tornare lei a farmelo vedere, dal suo computer?”

E io che cosa gli posso dire a Ennio Morricone, anche se la produzione è in ritardo, l’extra deve essere consegnato entro una settimana, se vivo su un poggio in Toscana e non mi pagano le doppie trasferte eccetera eccetera. Se Morricone ti chiede di tornare a casa sua, io Elisina da Montemurlo, rispondo:

“Ma certo! Torno io.”

Iniziano giorni di ansia fremente, in cui sto con il fiato sul collo a chi deve montare l’intervista, ma sopratutto, ricomincio il giro di telefonate al numero fisso per trovare un giorno e alla fine ci riesco.

È un sabato, e l’orario dell’appuntamento è di prima mattina se vivi a Roma, è di notte se vivi a Tobbiana di Montale, le ore 08.30. Ma che importa, supplico mio marito di accompagnarmi, partendo alle 4 perché io ho l’ansia e se arrivo tardi poi non mi riceve, non mi approva l’extra, faccio una figura di merda e poi con quel famoso filo della luce mi ci strozzo, tu lo vedi se mi ci strozzo. Intanto la notizia di Ennio Morricone è arrivata al mio babbo. Si sappia per dovere di cronaca che io sono cinefila e studiosa di cinema non per merito dei miei genitori. A casa mia al massimo si guardavano in televisione i film di Bud Spencer e Terence Hill e Don Camillo, e non so quante volte Marcellino pane e vino (tanto che mi è venuta la fobia degli scorpioni). Al cinema ci sono andata per la prima volta ad una arena estiva a circa 3 anni per una decisione avventata di mia nonna Fernanda a vedere E.T. - L’extraterrestre e non ho dormito per una settimana perché me lo sognavo bianco mezzo morto nel fiume, e la prima volta al chiuso quando uscì Chi ha incastrato Roger Rabbit? perché supplicai mia madre di portarmici, e lei , un po’ sbuffando, acconsentì. Quando annunciai, finito il Liceo Classico, che volevo andare a Bologna a fare il Dams, il mio babbo non mi ha parlato, forse a ragione, per almeno due settimane. Nel mio lavoro mi era già capitato di incontrare o intervistare alcune persone famose, ma a casa mia era passato tutto abbastanza sottotono. Ennio Morricone non può passare sottotono nemmeno a casa mia. Quindi, prima di partire per il secondo viaggio verso Morricone, mio padre si impunta:

“Questa volta gli devi portare un regalo. Ci penso io.”

Io lo lascio stare, ho troppo su cui tormentarmi: l’intervista non gli andrà bene, mi riempirà di male parole, io morirò di vergogna e mi lancerò di sotto dal Monte Acuto.

Poi mio padre mi chiama e mi mette davanti un bottiglione di olio extra vergine di oliva della Rocca di Montemurlo.

Io ho sulla punta della lingua queste parole: “Babbo, ma puttana eva, ma che vuoi che gliene freghi a Morricone dell’olio di Montemurlo, riceverà l’olio dei migliori oliveti del mondo spremuto a freddo dalle mani degli dei tutti. Che figura ci fo a portargli questo, che tra l’altro sancisce la mia anonimia provinciale, inutile, di statuina defilata del presepe?

Ma mi dispiace: guardo il mì babbo che mi guarda con quegli occhi verdi per una volta fiduciosi ed ottimisti. Prendo l’olio, e poi quel famoso giorno, parto. Mi presento alle 08.30 in punto con mio marito che - santissimo, oramai con già un posto prenotato accanto agli angeli in Paradiso - mi aspetta nel parcheggio. Mi ripresento al cospetto di una delle persone che stimo di più al mondo con il mio zainino dove c’è il mio Mac dove dentro c’è l’intervista ed un sacchettino di carta dove stagna quello che il mì babbo chiama l’olio bono di Rocca. Decido di togliermi subito il primo dente:

“Mio padre le manda questo.”

Il Maestro apre il sacchetto, si rigira la boccia tra le mani, ringrazia con la stessa commovente gentilezza. Appoggia la boccia di olio su un tavolone rotondo in salotto. Ci mettiamo seduti sul divano, vicini. Io accendo il Mac che strambella un po’ sulle mie gambe elettriche, parte l’intervista: sono pochi minuti alla fine, io credo di averli passati in apnea. Morricone è contento, dice che va tutto bene. Poi alza la testa, rivede l’olio sul tavolo e chiama sua moglie, con una certa imperiosità:

“Maria, porta per favore quell’olio in cucina, che lì potrebbe cadere.”

Io sono felice come una Pasqua. Non solo Morricone ha detto ok all’intervista, è anche così legato alla boccia dell’olio che mio padre mi ha costretto a portargli con il ricatto del suo insolito ottimismo. Viva la Rocca di Montemurlo! Del resto è stata citata anche da Dante nella Divina Commedia.

Mi alzo, ringrazio, mi sembra quasi di volare su chissà quali scarpe mentre Morricone, sempre nelle sue comodone, mi accompagna gentilissimo alla porta, salutandomi accennando le note di Per Elisa di Beethoven (giuro che non è una licenza poetica, è la verità). Sono in estasi, scendo in strada e poi, in una Roma pressoché deserta di sabato mattina presto, faccio una bellissima e romantica passeggiata, pensando che, se anche quello fosse stato l’ultimo giorno della mia seppur breve vita, mi sarebbe comunque andata abbastanza bene. Poi niente, passa il tempo, e anche le gioie più grandi un poco si ingrigiscono, quando diventano ricordo.

Per mio padre no. Ennio Morricone è stato per tutti gli anni successivi uno di casa, uno che aveva ricevuto il pregiato olio della Rocca di Mon-temurlo “da un’idea di Marcello”, e ogni tanto, in occasione delle festività, mi diceva: “Ma glieli hai mandati gli auguri ad Ennio Morricone?” Oppure cose ancora più improbabili, quando si sapeva che veniva a fare un concerto in zona: “Ma perché non lo chiami? Vedrai che due posti te li riserva, ti fa anche andare nel camerino a salutarlo.” E io, oramai senza più ritegno: “Oh babbo, che lo voi capire o no che Morricone non si ricorda nemmeno chi sono!” Però ero felice, e tutte le volte che ricordavo questo incredibile onore di averlo conosciuto, era una cosa davvero MIA, come avevo scritto tracotante in quel FAX, e me la tengo tutt’oggi stretta e cara insieme alle altre carabattole nel mio cervello, come qualcosa di intoccabile e prezioso.

Poi Morricone ci ha lasciato. Io ho pianto come un’imbecille ad un’altra scrivania quando l’ho saputo, in un’altro paesino di provincia. Negli anni successivi, per altre vie, sono venuta a conoscenza che Morricone, cosa comune a tanti artisti, era molto scaramantico. Io delle scaramanzie pensavo di sapere tutto, o almeno quanto basta. Ed invece pochissimo tempo fa parlavo con alcuni colleghi di olio, non so nemmeno per quale motivo, e di bottiglie spedite arrivate rotte.“Bah, porta anche una sfiga di nulla, se ti casca l’olio!” Io devo aver fatto una faccia un po’ stupita. “Non lo sapevi?” “No.” La mia mente si è catapultata immediatamente a quel giorno a Roma con Morricone, e all’olio della Rocca di Montemurlo poggiato su quel tavolo. Quel tono lievemente imperioso, un poco terrorizzato, ha avuto improvvisamente un senso ed una logica. E ho pensato: sono stata una pazza a portarglielo e a sottopormi al rischio così grande di portare sfiga ad Ennio Morricone. Poi mi sono rassicurata. L’olio era passato in buone mani che sapevano quello che facevano, e sarà rimasto integro. Mai assaggiato, magari, ma integro. Anche se questa eventualità, che Morricone non abbia mai assaggiato e gradito e magari anche elogiato l’olio della Rocca di Montemurlo, a mio padre non la paventerò mai.

(Foto di Elisa Androvandi)

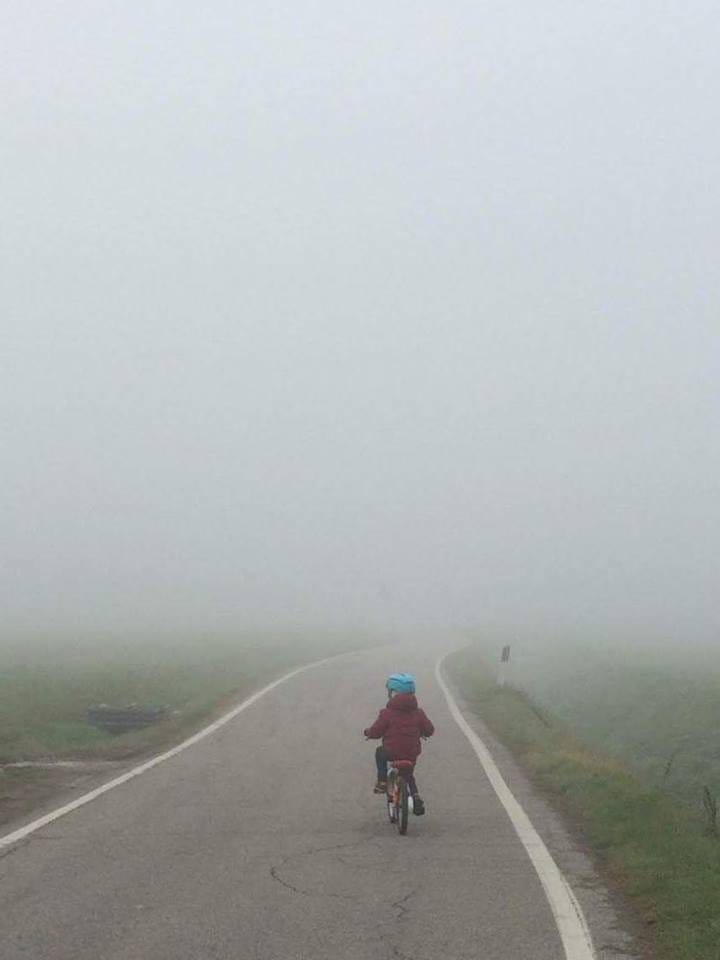

Quando nasce e che scopo ha la community Regno delle tenebre padane?

Il Regno delle Tenebre Padane è stato costituito il 1° giorno d’ottobre del 2014, di fronte ad un inusuale muraglione di nebbia; in sottofondo girava la colonna sonora di Tenebre di Dario Argento, ad opera dei Goblin. Istantanea la risonanza emotiva da cui è scaturita la visione di uno Stato retto da un monarca impalpabile. Stato mentale, geografico e narrativo. Un luogo della memoria che gioca con gli stereotipi e le nostalgie d’accatto. “Avete solo la nebbia!”, e allora solo nebbia vi mostreremo, con la speranza che possiate un giorno vederci attraverso.

Ho visto che ci sono bellissime (anche brutte, ma comunque molto interessanti) foto di scorci con nebbia e foschia. Chi le manda? Chi le sceglie?

Gli scatti pubblicati in parte vengono inviati dai sudditi del Regno, i preziosi membri della comunità; altri sono opera di me medesimo, unico filtro ed editor della pagina. In una giornata di nebbia fitta la buca della posta del Regno straborda e, se trovo uno scatto che mi ispira, lo pubblico. Lo spirito collaborativo in realtà rende il Regno un qualcosa di molto più vicino ad un collettivo punk dove vige rispetto e complicità. La nebbia unifica, rende pari e accoglienti.

(Foto di Alberto Carbonatto)

Sembra ci sia una costante che caratterizza una certa atmosfera, un certo spleen padano. È un caso o un'intenzione? C'è un intento artistico-estetico in tutto questo?

Lo spleen padano, o, ancor meglio, basso padano, è la cifra poetica ed emotiva che muove e sostiene il Regno. Nasce da una lunga frequentazione con le schiere di pioppi, le stesse fotografate da Michael Kenna ingrigite di bruma sul Po; le trasferte dalla provincia reggiana fino al Livello 57 e al Link di Bologna, con la testa fuori dal finestrino per intuire la riga di mezzeria nel grigio mare magnum; le costruzioni geometrili, ipnotiche ed indistinguibili nello scorrazzare autunnale. Un’eclisse nel deserto rosso di Carcosa. I terreni K e la nebbia di Carpenter. Lo scatto di Luigi Ghirri a Roncocesi, la nullificazione del mondo, per andare oltre l’imponderabile. Una nuova mitologia, in cui nutrie mannare e sinistri figuri col tabarro abitano il nostro immaginario in una realtà aumentata che addolcisce la sveglia lavorativa e ci fa affrontare l’umidità al 100% e la totale assenza di sole… ops, volevo dire Palla Gialla.

Regno delle tenebre padane ha confini o anche in Polinesia si possono trovare atmosfere simili? In definitiva c'è un po' di tenebra padana ovunque?

La Tenebra è obliqua, trasversale a longitudini e latitudini. Siamo molto fortunati a rientrare nella top ten dei luoghi più nebbiosi al mondo, al punto che la Po Valley è addirittura al terzo posto, tra la costa dell’Atacama in Cile e lo Swiss Plateau in Svizzera. Io ho avuto l’estrema fortuna di incontrarla anche in Giappone, dopo uno sfiancante trekking per vedere la maestosa cascata di Nachi che invece… sono solo riuscito ad ascoltare, ingoiata com’era dalla nebbia. Quindi, sì, direi che prima o poi le Tenebre Padane riescono a trovarti, ovunque tu ti trovi. Talvolta anche in sogno.

Per ogni immagine ci sono puntuali parole che presentano ciò che vediamo. Spesso sono parole ironiche o assurde. Vi rifate a qualche scrittore in particolare? A qualche riferimento culturale? O è pura ispirazione?

L’intento delle didascalie è terapeutico, perché il nonsense in un’epoca senza senso diventa forza vitale, un germe narrativo che esorcizza la follia ed il grottesco delle apparenze. Avrei voluto citare come ispirazione “Nebbia sul Naviglio” di Scerbanenco ma in realtà le mie parole giocose sono più vicine alla rappresentazione grafica di Bruno Munari in “Nella nebbia di Milano” o al pappagallo morto dei Monty Python.

(Foto di Stefania Lambertini)

Per inviare foto nebbiose: tenebrepadane@gmail.com

Per iscriversi al gruppo cliccate qui

ROBBABUONACHECIPIACE

Che fine ha fatto David Lynch? Lo trovate sul suo canale, che vi parla del tempo a Los Angeles e pubblica la sua nuova, piccola serie coi conigli.

Il fantasma incombente del realismo secondo Gianni Celati, in un pezzetto del 2005 a Mantova.

Il cortometraggio pazzesco del 1976 di Claude Lelouch.

Il piccolo capolavoro di Donato Sansone che anima una copia di Libération del 2015.

La gag più formidabile dei fratelli Marx.

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

ITALIAN STÈ MIA FIDARV AD MÉ

Dli not ca serchi al son e’l parché d’vivar

e m’impénsi e m’a smorsi cme ‘n piafög

e am tochi par santì chi sum s’ag sum,

di pansèr ch’is dgriés scrét lé in d’al ciel

magari vec

però cun quel da pö

im fa sbraià: “o catà,

a gom da laurà par dman, par di an.”

L’ültum cost: “li masi li ga sempar ragión.”

Al segni in s’al blocnotes.

A riva la matina, i sveglia il sottoscritto

ma cli paroli ad chi eli?

Sbadacent a i vardi,

li par d’ natar, ansi ad nisön.

Am lav i dent cun la meza intensión

ad tacar an cartel in s’al purtón:

”italian, stè mia fidarv ad mé".”

*

ITALIANI, NON FIDATEVI DI ME

Certe notti che cerco il sonno e il perché di vivere

e m’accendo e mi spengo come una lucciola

e mi tocco per sentire chi sono se ci sono

dei pensieri che diresti lì scritti nel cielo,

magari vecchi

però con qualche cosa in più

mi fanno quasi gridare: “ho trovato

c’è da lavorare per domani, per anni.”

L’ultimo questo: “le masse hanno sempre ragione.”

Lo segno sul blocnotes.

Arriva la mattina,

svegliano il sottoscritto,

ma quelle parole di chi sono?

Le guardo tra sbadigli,

sembrano di un altro,

anzi di nessuno.

Mi lavo i denti con una mezza intenzione

di attaccare un cartello sul portone:

”italiani, non fidatevi di me.”

(da Stricarm’ in d’na parola)