TRE DISEGNI DI DONATO SANSONE

donato sansone milkyeyes :

http://vimeo.com/milkyeyes

http://donatosansone.tumblr.com

STUPIDI COME EVANGELISTA MARCOBRUNO SPEDITO IN PERÙ

di Jacopo Masini

Molto probabilmente, tra due o trecento anni agli occhi dei nostri simili sembreremo stupidi. Magari anche tra meno, diciamo tra un secolo.

Intendo stupidi nel senso bonario del termine, ma anche in quello letterale, nel senso cioè che agli esseri umani del futuro sembreranno assurde le cose nelle quali crediamo, i farmaci che assumiamo, alcuni consuetudini che ci spingono a voler indovinare il destino attraverso gli oroscopi di Paolo Fox o Branco – sebbene gli equivalenti di Paolo e di Branco siano sempre esistiti –, o l’ossessiva fiducia che riponiamo nelle previsioni del tempo, tanto da annullare fine settimana al mare perché un meteo trovato in rete annuncia pioggia e poi invece c’è il sole.

Ma l’ambito che più di tutti mi fa sorgere il pensiero che ci considereranno stupidi è quello scientifico e in particolare quello medico, forse perché mio padre è medico, o invece perché una quindicina di anni fa, al Museo di Scienze Naturali di Torino, organizzai due cicli di serate intitolati Operine Medicamentose, in cui la storia della medicina e della farmacia si intrecciavano con la letteratura e più in generale la narrazione, e in quella occasione, tra le altre cose, durante la serata dedicata al tema dell’Inganno – altre erano dedicate all’Amore, all’Irrequietezza, al Sacro, ecc… – avevo scelto di leggere le poesie di Sandro Bondi, che non so se ve le ricordate, ma sono una di quelle cose per cui in futuro quasi certamente ci prenderanno in giro.

Ecco due poesie di Sandro Bondi:

A VITTORIO FELTRI

Imbronciato candore

Telaio di parole

Caos redento

Pugnace cavaliereA SPEEDY

(ospite del canile di Novi Ligure)Occhi imploranti

Fedeltà tradita

Dolente rassegnazione

Maestro di vita

Comunque, la storia delle medicina e della farmacia, come raccontava Pierangelo Lomagno all’epoca, durante quelle serate al Museo di Scienze Naturale, che avrebbero dovuto svolgersi nell’ingresso dell’edificio, un Ospedale Vecchio che ospita proprio accanto al portone principale una antica farmacia – l’idea mi venne proprio da lì, dal fatto che c’era una farmacia, e le serate dovevano intitolarsi Operine Deficienti, perché avrebbero dovuto trattare di deficienze della vita attraverso alcuni racconti di autori che amo molto come Foster Wallace, Celati, Cornia, Hasek, Cavazzoni, Lardner, ecc…, ma poi alla fine diventarono medicamentose grazie alla presenza di Lomagno, storico della medicina – e che alla fine si svolsero nella sala conferenze perché gli spettatori arrivarono a duecento per sera, la storia della medicina e della farmacia, dicevo, come raccontava Lomagno, è un serbatoio di racconti e avventure mirabolanti, spesso ridicole, altre volte stupefacenti, altre volte tutte queste cose insieme.

Racconti che svelano un altro aspetto importante del nostro essere umani, e cioè che se siamo qui – ad esempio se sono qui a questo computer a scrivere in questo momento e voi lì a leggere in un altro momento – è anche perché schiere di uomini e donne prima di noi sono morti, spesso in modo idiota, ma alla fin fine utile. Per dire, ci sono stati periodi in cui per curare il mal di testa pensavano bene di trapanare il cranio dei pazienti per fare uscire gli umori cattivi e prima di smettere ne hanno ammazzati diversi, a un certo punto hanno pensato ‘Mi sa che non funziona, ragazzi’ e si sono dati ad altri rimedi. Altri periodi in cui usavano fare saune col mercurio, uccidendo quasi tutti i pazienti anche in quel caso; altri in cui usavano una pillola detta perpetua, cioè una pillola composta da una lega di ottone vuota e forata, all’interno della quale mettevano un preparato che doveva curare i problemi allo stomaco, che veniva ingerita, poi evacuata, cioè cagata, recuperata, lavata, riutilizzata e tramandata di generazione in generazione; altri momenti da non crederci in cui un tizio olandese che si chiamava Jan de Doot, un fabbro vissuto ad Amsterdam intorno alle metà del 1600, è passato alla storia per essersi tolto da solo un enorme calcolo alla vescica con un intervento detto litotomia, non sopportando più di sentirsi morire ogni volta che doveva pisciare. Quest’ultima storia è raccontata in un libro intitolato Sotto i ferri - Storia della chirurgia in 29 straordinarie operazioni, pubblicato da Codice Edizioni, che è certamente più avventuroso di un sacco di romanzi che trovate in giro e in cui i personaggi soffrono di fantomatici traumi interiori, ma col cazzo che sarebbero disposti a togliersi un calcolo alla vescica da soli.

Tra i rimedi che sono giunti fino a noi dal lontano passato e che suscitano in noi il pensiero di quanto fossimo scemi – e di quanto continuiamo a esserlo, in fondo – ci sono quelli inutili contro la caduta dei capelli e la calvizie, di cui esistono antichissime testimonianze giù durante l’antico Egitto e così sappiamo che abbiamo ad esempio tentato di arrestare la perdita dei capelli utilizzando un impasto di sterco e api fritte, visto che lo sterco fertilizza e le api quando pungono irritano e richiamano sangue alla cute, e possiamo immaginare dunque questi poveri cristi che si aggiravano con una glassa di sterco e api fritte in testa con aria smarrita, ma c’è poco da ridere, visto che gli svizzeri dei laboratori Labo – già il nome doveva dare da pensare – fino a pochi anni fa vendevano fiale anti-caduta con estratto di crine di cavallo, sulla base di un semplice ragionamento e cioè ‘Avete forse mai visto un cavallo calvo?’ e migliaia di uomini se le compravano.

Ci sono un sacco di libri straordinari che raccontano queste storie avventurose e che intrecciano scienza, arte, letteratura e poesia, ad esempio un altro libro pubblicato da Codice Edizioni, scritto dal neuroscienziato Jonah Lehrer e intitolato Proust era un neuroscienziato, in cui racconta ad esempio come Cezanne, Proust, George Eliot o Whitman avessero intuito certe faccende prima della scienza, ma anche il libro di Pierangelo Lomagno, intitolato Da Ippocrate al Viagra - 24 pillole di storia delle medicina, pubblicato da Epika Edizioni, dal quale emerge un’altra questioni interessante, e cioè che, oltre alla calvizie, gli altri due grandi problemi che hanno sempre angustiato l’umanità – oltre a quello della morte, ovviamente – sono la fertilità (soprattutto femminile) e l’impotenza (quasi esclusivamente maschile) ed è proprio con una storia micidiale riguardante quest’ultimo problema con voglio concludere, cioè andare al dunque, cioè giustificare il fatto che ho scritto tutto questo pezzo che dice semplicemente che siamo stati e siamo coglioni, ma quella coglioneria è anche il motore di storie magnifiche.

È la storia, raccontata nel libro di Pierangelo Lomango, di Evangelista Marcobruno, speziale di corte dell’allora cinquantenne Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova, molto depresso e malinconico, e quindi pieno di problemi anche nella sfera della potenza sessuale, che un giorno ha sentito dire da un viaggiatore spagnolo che nelle Indie Occidentali si trovava un verme detto ‘gusano’ capace di curare l’impotenza e ridare forza e vigore al membro di chiunque, compreso quello nobilissimo di sua eccellenza, e così, Vincenzo, senza pensarci troppo ha convocato lo speziale Marcobruno e gli ha detto ‘Evangelista, fai su i tuoi bagagli, qua ci sono i soldi (un sacco di soldi), vai in Spagna e imbarcati per le Indie Occidentali, che mi serve il verme detto gusano per guarire dalla mia impotenza’.

Vincenzo I Gonzaga

Era il 1609, Evengalista Marcobruno ha obbedito, è partito alla volta della Spagna, ha trovato tutte le informazioni che gli servivano, nel marzo del 1610 è arrivato a Cuba e lì gli hanno detto ‘Butta male, speziale. Il verme lo trovi solo sulle Ande, in Perù, e non è neanche tanto facile da trovare, a dirla tutta’. Marcobruno si è scoraggiato? Macché, a lui l’idea di dover trovare un verme nella foreste e su per i monti lo esaltava, quindi si è fatto 2500 chilometri a piedi e a cavallo è arrivato sulle Ande, gli hanno spiegato come era fatto il verme, ma lo hanno anche messo in guardia di nuovo e gli hanno detto ‘Occhio che, visto come funziona bene il verme, cercheranno di venderti vermi fasulli, quindi devi provarli’. In cosa consisteva la prova? Visto che l’effetto eccitante e afrodisiaco agiva solo posando il bruco sul membro, oppure, in seguito, mettendolo nell’olio per ventiquattro ore, Marcobruno doveva accertarsi che il verme fosse quello giusto posandosi tutti quelli offerti sul membro, cioè sul pene. Quindi, noi adesso dobbiamo immaginarci uno speziale che da Mantova viene spedito in Sud America, poi sulle Ande in Perù – un po’ come se ci spedissero oggi sulla Luna – e che, nel pieno della foresta, circondato da insetti sconosciuti e bestie selvatiche, o alla presenza di indigeni sbalorditi, passa il tempo a mettersi vermi pelosi sul pene per conto del duca Vincenzo I Gonzaga reso impotente dalla depressione e dalla malinconia, ma questo non importa. E dunque, non è eccezionale? Non siamo sempre stati stupidi in modo commovente e avventuroso?

Come va a finire? Che effettivamente Marcobruno, e dai e dai, trova i gusani, scrive a Mantova che sta per tornare, si imbarca, ma appena arriva nel Mediterraneo con la nave attorno al 1611, i pirati moreschi assaltano la sua nave, lo fanno prigioniero, nel 1612 muore il duca, poi il nuovo duca cioè suo figlio Francesco muore poco dopo e, alla fine, solo bisogna aspettare che nel 1614 lo liberi Ferdinando di Gonzaga, ma dei bruchi non gliene importava più niente a nessuno. Ed erano passati quattro anni.

Ora, se pensiamo a un poveretto spedito sulle Ande a cercare un verme afrodisiaco cosa viene da pensare, a parte che è una storia bellissima? Ditemelo voi.

I SERVIZI SEGRETI E IO (UN REPORTAGE DA MOSCA)

di Davide Bregola

Nel 2010, primavera inoltrata, sono partito dall’aeroporto di Bologna diretto verso l’aeroporto di Mosca-Šeremét'evo che si trova a circa 30 chilometri dalla capitale. Lungo il tragitto una sterminata distesa di betulle. Ad attendermi c’è il preside di una scuola russa di lingua italiana. Abbiamo preso un treno per la stazione di Kazanskij e da lì sono arrivato davanti a un enorme parallelepipedo grigio che una volta ospitava compagini militari di passaggio in città e ora è un hotel con gli interni funzionali, geometrici, e il legno chiaro di rovere.

Mosca fin dal primo sguardo sembra essere larga, spaziosa, abbondante. Le gru a torre, altissime, spuntano da ogni falsopiano. Un cantiere continuo, una città in distruzione e in ricostruzione. Una città incessante. Se da bimbo vedere le strade enormi di Milano mi sembrava impossibile trovarne di più grandi, da adolescente ho dovuto ricredermi vedendo quelle di Parigi. Da adulto le strade di Mosca mi sono sembrate immense, lunghissime, sterminate.

In quei giorni a Mosca sono stato all’Istituto “Italo Calvino” a parlare con i ragazzi delle scuole dell’obbligo e delle Superiori. Mi ero preparato qualcosa su Fenoglio, e ho letto e commentato Il gorgo, dove un bimbo salva dal suicidio suo padre. Ho parlato di Buzzati e del suo racconto I giorni perduti dove un signore si accorge che le casse gettate nel dirupo in realtà sono altro. Ho parlato di Tomasi di Lampedusa e del suo racconto La sirena dove, tra realismo e fantastico, si racconta di un giovane giornalista e del suo amore per Lighea. Ogni giorno tutti in mensa a mangiare nei piatti e nei bicchieri di plastica. Una professoressa mi ha detto che in quella scuola ci vanno i figli dei diplomatici e degli italiani che vivono in città, ma da qualche anno anche la borghesia moscovita manda i figli alla scuola italiana.

Nel frattempo girare per Mosca è destabilizzante: la metropolitana è un’opera d’arte piena di marmi preziosi, pietre scolpite, dipinti belle epoque, vetrate scenografiche, metallo pregiato. A fine aprile c’è ancora la neve. Il freddo è impercettibile nei saliscendi al chiuso. Poi le gallerie, i passages. E comunque è un freddo secco, che screpola le labbra. In giro più donne che uomini. Ragazze esili e belle, nei loro vestiti aderenti, coi tacchi e le décolleté nere, gli zigomi alti e gli occhi da husky, camminano con nonchalance sulla neve e il ghiaccio. Donne anziane, alle quali non si riesce a dare un’età, camminano piegate con scialli e sottanoni grigi. Stanno alle uscite della Moskovskij metropoliten imeni V. I. Lenina e vendono calzettoni di lana, fiori di stoffa. Nei pressi della metro gente con banchetti improvvisati vende cianfrusaglie. C’è chi propone diplomi falsi. Un giorno in cui il preside mi accompagnava in giro ha detto che sono diplomi da elicotterista, meccanico, geometra, elettricista. Se volessi un diploma russo, con pochi rubli potrei essere un aviatore o un idraulico. Dappertutto baracchini per cambiare valuta. Faccio il conto e, a spanne, 1 euro sono circa 120 rubli.

Le insegne delle fermate e i nomi delle vie sono in cirillico. Altre lingue sembrano abolite. Non conosco quell’alfabeto ma dopo due giorni riesco già a intuire, dalle forme delle lettere, dove andare. In qualsiasi luogo al chiuso una guardia mi fa passare sotto al metal detector. Siccome ho un mazzo di chiavi e qualche moneta, il metal detector suona sempre. Mi perquisiscono decine di volte.

Una sera mi hanno portato al Café Pushkin” in Tverskoy Boulevard. Catapultato immediatamente nel 19° Secolo, i presenti mi hanno detto che i russi considerano i propri artisti, poeti e scrittori una sorta di eroi nazionali. In effetti lungo le strade, sui muri di qualche palazzo, ho visto spesso i nomi di Cechov, Tolstoj, Lermontov, Majakovskij…al Café Pushkin ho mangiato una zuppa solyanka, con carne morbida e verdure, poi blini con salmone e caviale. Il vino è sempre cileno. Bianco e rosso.

Un’altra sera siamo andati all’opera in un teatro di cui non ricordo la posizione. Sembrava un teatro dall’architettura moderna. Cemento. La maggior parte dei cantanti erano di origine orientale. Proponevano arie famosissime di Verdi, Rossini, Puccini.

Sono passato davanti al luogo dell’assassinio di Anna Politkovskaja dove c’è una specie di lapide col suo nome. Sono stato nella piazza Rossa. C’è una prospettiva strana, grazie alla quale sembra tutto vicino e invece è lontanissimo. Il Cremlino è gigantesco. Mi hanno indicato, verosimilmente, la finestra dove c’è Lenin imbalsamato. Sono passato davanti a una libreria che esponeva testi dalle copertine senza immagini. Il mio accompagnatore ha detto che erano libri di narrativa e poesia. Sono stato dentro a un bellissimo negozio di alimentari, chiamato Eliseev, pieno di marmi e stucchi neobarocchi. Ho comprato lì del cioccolato e delle scatolette di uova di storione da regalare. Sono stato al Spezbufet N.7 -che all’orecchio russo evoca gli spacci una volta riservati solo a un ristretto gruppo di fortunati-. E’ una trattoria situata nel seminterrato della famosa Casa sul Lungofiume, un mastodontico e tetro palazzo, che si trova nella sponda opposta della Moscova rispetto al Cremlino. Nel frattempo, tra una flânerie e l’altra, ho pensato se avesse senso parlare ai ragazzi di Buzzati, Fenoglio, Tomasi di Lampedusa. Soprattutto mi chiedevo se stavano capendo la lingua italiana, se ero comprensibile, se non fosse che stavano in silenzio, attenti, per educazione. Col senno del poi mi sa di aver sbagliato tutto. Ho passato una mattina intera al parco Sokolniki e ricordo solo fontane e strade ferrate su ponti pedonali. Qualcuno mi ha detto che la sera passano le camionette per caricare la gente ubriaca stesa per strada. Se non facessero così morirebbero assiderati. Non so se è vero, però è una suggestione interessante.

Il giorno prima di ripartire ho fatto un giro per l’istituto italiano di cultura. Un palazzone con la bandiera d’Italia all’esterno e un labirinto fatto di stanze e scale con diverso personale seduto davanti a computer e tavoli strapieni di faldoni. Si sono rivolte a me due signore dall’accento bresciano. Sembravano tristi perché era da tempo che non tornavano in Italia. Da una porta socchiusa è uscito un armadio d’uomo. Me l’hanno presentato dicendo il suo nome: Antonio Gramsci. Era il nipote del fondatore del partito comunista italiano. Il preside della “Calvino” mi ha detto essere un musicologo. Non ricordo abbia detto “un grande musicologo” o “un esperto musicologo”, ma qualche aggettivo deve averlo usato. La sua piccola stanza aveva mobilia massicci con una saracinesca che copriva le mensole. Probabile ci fosse dentro una collezione di vinili, o cd. Oppure erano mobili pieni di libri. Al limite erano vuoti. Antonio Gramsci mi ha stretto la mano. Aveva pochi capelli spettinati. Era vestito di scuro e a tutti gli effetti avrei potuto scambiarlo per un signore russo.

La sera sono stato invitato a bere qualcosa in un locale molto buio. Corrimano dappertutto. Delimitavano gli spazi tra i tavoli e le sedie. In sottofondo c’era musica generica e anonima. Mi ritrovai al tavolo con sconosciuti moscoviti e col preside. Volevano a tutti i costi offrirmi vino bianco e rosso del Cile e parlavano un inglese comprensibile. In particolare mi stavano alle calcagna un signore con la giacca sgualcita e una signora coi capelli marroni e mossi. Potevano sembrare due zii di Mesola che dal 1991 erano arrivati a salutarmi grazie alla macchina del tempo. Oppure potevano tranquillamente essere due impiegati del catasto di Rovigo. Mi chiedevano cosa avevo fatto a scuola, chi mi aveva invitato, cosa avevo mangiato e dove... Sembravano sinceramente incuriositi. Parlavano, ascoltavano. “La famosa accoglienza moscovita…” pensavo. Mi chiedevano l’impressione sul mio soggiorno, forse mi avevano chiesto qualcosa su Putin e sull’Italia. Veramente deliziosi, i due, e incuriositi dal quell’italiano a Mosca. Poi il preside sparì, ma io ero tranquillo perché mi muovevo bene in metrò e non avevo più bisogno di una guida. Sapevo arrivare senza problemi nell’ex-dormitorio militare. Intanto si beveva. L’uomo dalla giacca sgualcita fece portare un rosé cileno. Diceva che quel vino era il migliore. Versava nei bicchieri. Non ricordo ci fosse qualcosa da mettere sotto ai denti. Vino schietto senza patatine od olive. Però a un certo punto mi fermai perché non sono un gran bevitore. Glielo dissi e i due risero. A guardarli bene più che gli zii di Mesola potevano anche sembrare due simpatici esperti di waterboarding. Era ora di andare, forse avevo una quarantina di minuti di metro per arrivare all’hotel. Oramai avevo imparato a dire zdravstvujtye per salutare e bal'shoye spasiba, pajalousta, e qualche altra parola più complessa che ora non ricordo. Così ho iniziato a dire pozhaluysta, pozhaluysta, pozhaluysta e ringraziare tutti ché dovevo andare. Grazie per il vino cileno, dicevo. Grazie per la compagnia. Ora però staccatevi dalle palle. Invece i due signori moscoviti mi dissero di stare tranquillo perché mi avrebbero accompagnato loro. Gentilissimi. Fecero una battuta sul fatto che magari volevo andare al night. Ma non volevo andarci al night. Non ci sono mai stato nemmeno in Italia, figurarsi se ci vado a Mosca! Così comparve improvvisamente un autista. Mi accompagnarono fuori dal locale e mi fecero salire su una specie di Fiat 124 verdolina. Io dietro con l’uomo. La donna davanti con l’autista. Alla fine ero un po’ scocciato, perché avevo capito benissimo che erano poliziotti in borghese. Non dico tipi dei servizi, questo no. Però erano tipi che una controllatina all’italiano arrivato lì a parlare di Buzzati, Fenoglio e Tomasi di Lampedusa dovevano darla. Dare una controllatina. Allora sono stato al gioco. Ho fatto il mezzo tonto e si rideva assieme, perché anche loro facevano i mezzi tonti. Si recitava un po’ tutti a soggetto. Fuck off, pensavo. Volete insegnare a noi italiani il mascheramento? Dòbrai nòchi signori! E me ne andai a dormire perché l’indomani sarei tornato a Bologna, la città di Balanzone.

L’AMICA GENIALE - STORIA DI CHI RESTA E DI CHI RUSSA

di Elisa Baldini

“Allora, come va?”

“Bene, tutto a posto.”

“Brava.”

“Che l’hai viste ieri quelle grullarelle?”

“Chi?”

“Quelle grullarelle, sul PRIMO.”

“O chi mamma?”

“Non mi viene il nome, dai sul PRIMO.”

“ Ahhhhhhh, la Ferrante.”

“Bah, tu sapessi quanto m’hanno fatto patire.”

“Davvero? Però zitta, via, non mi dire nulla, io non l’ho ancora visto.”

“Ah. Va bene. Però un patire! Soprattutto alla fine, quella lì! Un lavorìo di nulla.”

“Mamma, e t’ho detto non l’ho visto, non mi dire, alla fine, soprattutto alla fine. Ti dico che non l’ho visto, non mi spoilerare.”

“Icchè? Non ho sentito, ti sento male in macchina con codesto coso.”

“Nel senso, non mi anticipare, ti dico che non l’ho visto ancora. Ora stasera guardo se lo finisco; ultimamente non mi va nemmeno Raiplay.”

“O unn’è sul PRIMO? Poi c’era ieri. Comunque, va bene. Però, guarda: un patire! Sono andata a letto avevo mal di stomaco. Quella lì, soprattutto.”

“E allora non l’hai intesa”!

“Va bene. Sto zitta. Però l’è un’acqua cheta.”

Quello che sembrerebbe ad una prima lettura un dialogo tra grulli, è effettivamente, anche ad una seconda e terza lettura, un dialogo tra grulli. Per tanti motivi, ma primo tra tutti perché: come cavolo si fa a spoilerare una serie televisiva, che, seppur divisa in stagioni, è tratta da una saga letteraria che, guarda caso, è anch’essa divisa in capitoli che corrispondono alla stagione della serie, ed ancora, come si fa a spoilerarla ad un essere umano che la saga l’ha letta tutta, dalla prima all’ultima, cocente, drammatica, insidiosa, ed in parte anche deludente, riga? Ed ancora, collegandosi al primo punto, come fa mì mà ad essere così scandalizzata dall’acquachetismo di Lenù, se quei cavolo di 4 tomi, cosa più unica che rara, se li è letti anche lei uno via l’altro, come se non ci fosse un domani? Non lo so. Però io L’amica geniale - Terza stagione diretta da Daniele Luchetti, la volevo vedere da me, con il grande supporto di Raiplay e della rotellina che gira, stoppa, interrompe e riparte a cui talvolta si accompagnano queste visioni in differita.Ma partiamo dall’inizio. Io nella mia vita non ho mai letto nessuna SAGA, nemmeno Harry Potter (e su questo, mi spiace, credo oramai di non avere margini di recupero), ed ho rifuggito per molto tempo con un snobismo molto Palombella Rossiano (del tipo mi si nota di più se non ne parlo perché non ho letto/visto o mi si nota di più se ne parlo, ovviamente MALE, MALISSIMO, INDIGNATISSIMA, perché ho letto/visto) qualsiasi fenomeno fosse sulla breccia del discorso altrui, finché alla fine, sfinita dall’ovvio, ho deciso: mi si nota decisamente di più se ne parlo. Il fenomeno Elena Ferrante l’avevo quindi ignorato, o mi era passato accanto mentre io, distratta, imparavo a suonare il clavicembalo mentre Siri mi leggeva Jacques Lacan. Poi un’estate in cui avevo la testa ancora più mangiata dalle cavallette del solito e non riuscivo a concentrarmi nemmeno sulle due righe di uno scontrino del Bancomat, una mia amica, molto meno snob di me e di certo più informata di come vanno le cose nel mondo, mi ha piazzato in mano 3 dei 4 pesantissimi (così mi parvero) TOMI di questa famosa L’amica geniale, dichiarando come dato di fatto incontrovertibile: “Questo t’acchiappa, dai retta.” Ed io, con la puzza sotto il naso, il mignolo alzato ed intirizzito e le labbra contratte da una morsa di sdegno, ci sono cascata a capofitto in tre nanosecondi, tanto che, il quarto TOMO l’ho ADDIRITTURA acquistato su Amazon perché il lasso di tempo in cui la mia amica sarebbe tornata dalle vacanze e me lo avrebbe prestato, tipo 3 giorni, mi sembrava un’eternità. E quei TOMI della mia amica + il mio 4° hanno iniziato a girare vorticosamente sempre più consunti e sbertucciati tra le mani di altre amiche, zie, cugine, che a loro volta hanno iniziato a riprestare e ricomprare TOMI mancanti all’occorrenza in qua ed in là in un delirio di scambismo dadaista che ha fatto sì che ancora oggi a casa dei miei ci siano due copie identiche e quasi intatte del primo volume, ed io e mia madre ancora ci interroghiamo del come possa essere successo. E quindi sì, ho dovuto constatare anche dall’alto del mio empireo di snobismo del tutto ingiustificato che la Ferrante acchiappa, ed il filo della sua tenaglia si muove trasversalmente tra generazioni ed interessi anche sideralmente opposti. E chiunque si nasconda dietro alla sua penna esatta, ammaliatrice e non certo esente da calcolo e scaltrezza, si merita tutto il mio rispetto: vorrei vedere in quanti riuscirebbero a muovere masse di donne indignate al grido di #ninosarratoremerda (o qualcosa del genere.) Mentre io la ignoravo, la Ferrante aveva già molto tempo fa intrigato il cinema italiano: L’amore molesto di Mario Martone (1995), ad esempio, tratto dal suo esordio letterario, è un film molto interessante, e ancora di più lo è stato per me leggere la corrispondenza tra il regista e l’autrice in fase di lavoro sulla sceneggiatura. Primo perché ho avuto la prova abbastanza certa che la Ferrante non sia un robottino ma un essere vivente dietro alle sue tot milioni di copie vendute ad oggi in tutto il mondo, secondo perché mi è sembrato addirittura di scorgerne un barlume di personalità dietro a quelle correzioni puntigliose, i tentennamenti e poi al rifiuto di confrontarsi, per tutela, con l’anteprima del film, in un momento delicato come quello che stava vivendo all’epoca, e cioè la stesura di un nuovo romanzo: “Naturalmente non resisterò a lungo e alla fine non troverò più alcuna protezione adeguata. Ma sono sicura che fino ad allora capirà non tanto la mia riservatezza (sono ben poco riservata), ma le mie paure.”[1] Quindi la Ferrante esiste, ha paura, il suo tono di voce forse è molto più incerto di quello di Anna Bonaiuto (la protagonista ne L’amore molesto di Martone) la quale, su Audible o Storytel, per chi usa questi aggeggi, legge un bel po’ di roba della Ferrante e quindi oramai per me, a causa di un processo proto-scientifico di osmosi identificativa, è diventata la faccia e la voce stessa di Elena Ferrante. Ed è proprio questa paura, questa frantumaglia, in napoletano, lo scontornamento di cui parla Lila ne L’amica geniale, il bailamme direbbe l’Accademia della Crusca, lo spucinìo, direbbe Elisa da Montemurlo, che a tutte e tutti indifferentemente può capitare di provare nella vita mi sembra il nucleo centrale di tutta la sua opera, ed anche la cosa che, aldilà della struttura accattivante e acchiappatutti delle sue narrazioni, avverto come più autentica, sincera, perché vissuta. Vissuta appunto. Nonostante sia la saga de L’amica geniale che gli altri romanzi attraversino varie fasi della vita delle donne di cui racconta, la sua voce mi è sempre sembrata la narrazione di un vissuto già accorso che ritorna attraverso immagini, flussi e reflussi, ed influenza il presente, che pure c’è, ma è rimaciullato dalle ganasce un po’ consunte dell’esperienza, qualsiasi essa sia. Quando, oramai ben 4 anni fa, è uscita fuori la notizia che della saga de L’amica geniale si sarebbe fatta una serie televisiva che per di più andava sul PRIMO, dentro la me stessa SNOB che comunque aveva già divorato un bel po’ del mondo della Ferrante è suonato il solito campanellino da testa di cazzo: ora sì che viene fuori un bel troiaio. Poi è saltato fuori il nome di Saverio Costanzo alla regia, e le acque implacabili del mio sdegno si sono acquietate: seguo il regista dai tempi non sospetti di Private, (uscito nel 2004, incredibilmente attuale e da recuperare, di questi tempi), che vidi addirittura in VHS, e gli ho perdonato immediatamente una cosa di cui non aveva alcuna colpa, in realtà, e cioè essere figlio di Maurizio Costanzo, che ora noi amiamo ricordare solo nell’immagine riproposta periodicamente dalla pagina Facebook FOTOGRAFIE SEGNANTI e cioè la foto di nozze con la De Filippi, ma ha anche lui qualche merito, poeromo, non foss’altro, oltre a quello di aver generato Saverio, quello di essere il co-ideatore del personaggio di Fracchia - La belva umana interpretato da Paolo Villaggio (sì, lo so, ha co-scritto anche Se telefonando arrangiato da Morricone, ma ha co-fatto un monte di cose, e su Wikipedia quella che mi è saltata più all’occhio, stamane, è stato Fracchia.) Saverio Costanzo, a mio parere, è uno dei registi della sua generazione (classe 1975) più bravi che abbiamo attivi in Italia ad oggi: ho amato tutti i suoi film, di cui voglio ricordare anche il meraviglioso ed un po’ dimenticato In memoria di me (2007) ispirato da Il gesuita perfetto di Furio Monicelli con Filippo Timi/Zanna a fianco del protagonista Hristo Živkov/Andrea, giovane che abbandona una vita di successo e carriera per tentare la via del noviziato, tra dubbi e rivelazioni. Quindi, che dire? Il giorno in cui le prime due puntate de L’amica geniale, produzione Rai + HBO esce al cinema come EVENTO super eccezionale, faccio una carovana di cugine, mamme (1) e zie, e parto alla volta di questa nuova avventura che, evviva!, ci unisce tutte nella grande passione del PATIMENTO FEMMINILE e della lotta imperitura a #ninosarratorestronzo o come si dice. E cavoli, rimango impressionata: questo è cinema, e anche se è tutto palesemente FINTO, ricostruito, un set esposto potremmo dire, mi convince, mi trasmette quella frantumaglia lì, quel brivido quasi horror della paura quando ti implode dentro e si insinua gradualmente tra una pentola attaccata al gancio in cucina e le oscurità cavernicole di un sottosuolo che mangia bambole a tradimento. E le figlioline scelte dopo un casting - avevo letto - estenuante e lunghissimo sono perfette, mi tornano, la madre di Lenù, poi (una bravissima Anna Rita Vitolo), me la immaginavo proprio così; pensa te. A poco a poco la mia smorfia di sdegno si distende e mangio felice i pop-corn caramellati mentre la mì mamma dice BELLO BELLO, ma secondo me un po’ è perplessa, si aspettava che spuntasse da un momento all’altro Elena Sofia Ricci oppure Vanessa Incontrada per assicurarle che, comunque, è una cosa da andare sul PRIMO in prima serata. Sul PRIMO ci vanno le puntate successive, e io dalla terza inizio un po’ a vedere i difettucci, da solita stucca quale sono. Ad esempio mi risulta particolarmente indigesta la voice-over, di cui sono una funesta detrattrice, di Alba Rohrwacher, che, desumo con uno sforzo incredibile di vaticinio, interpreterà più avanti Lenù cresciuta: quella voce mi dà noia come una mosca di notte quando non riesci a dormire, ma rimango comunque convinta che sia un buon prodotto per la tv generalista (senti che bella frase da rubrica seria di cinema & TV). Poi passano gli anni ed esce la Stagione 2 - Storia del nuovo cognome che si colloca in bilico un attimo prima di un accidente storico che ci segnerà tutti, e cioè l’ERA COVID (esce il 10 Febbraio 2020), ed io, francamente, forse per effetto di un COVID che ho avuto senza saperlo, non me la ricordo per niente. Cioè, so che l’ho vista, che non mi ha sdegnato più di tanto, so anche che almeno per un paio di puntate Saverio ha ceduto la regia ad Alice Rohrwacher, so che la voce di Alba c’era sempre a fare da mosca di sottofondo, ma oramai mi ci sono quasi abituata, anche se rompe le palle, fa a cazzotti con il dialetto napoletano; e poi mi ricordo queste due giovanissime interpreti alla loro prima esperienza, Margherita Mazzucco (classe 2002) nei panni di Lenù e Gaia Girace (classe 2003) in quelli di Lila che fanno la loro dignitosa figura: son ragazzine, interpretano delle ragazzine. È vero che intorno a loro succede quello che sempre mia madre definirebbe un bosco a baccano, però oh, e son ragazzine, fanno le ragazzine, e sono grullarelle sì, perché Nino Sarratore, oltre ad essere palesemente una testa di cazzo, assomiglia anche tantissimo ad Harry Potter che ha fatto troppo stretching postulare ed io non lo toccherei nemmeno con uno stecco allungato con la punta fine, ma oh, e son ragazzine, gli garba Harry Potter, che ci si può fare, va bene. Finisce la serie sul PRIMO, secondo me Saverio Costanzo s’è un po’ disamorato (sono solo mie illazioni senza alcun fondamento). Poi è arrivato il COVID, e chi s’è visto s’è visto.

Ora, a due anni di distanza, e con tutte le amabili oscenità che il mondo ci sta regalando, questa terza stagione de L’amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta non l’avevo calcolata proprio. Non sapevo che usciva, quando usciva, ma, essendo sempre sul web come ogni boomer che si rispetti, avevo intravisto articoli di cui avevo letto solo il titolo, come si fa ora con tutto, ma da cui risuonava, anzi tuonava, UN DILEMMA, che potrei riassumere così: O un saranno forse un po’ troppo piccine queste ragazze (una circa 19 anni l’altra circa 18, durante le riprese) per interpretare la terza fase della vita di Lenù e Lila dove c’è chi fugge e c’è chi resta, ma nel mezzo si susseguono matrimoni, copule, nascita di figlioli, libri scritti, case dietro Piazza Santissima Annunziata che se avessi una casa così altro che a interrogarmi su di loro sarei, adulteri e altre copule al di fuori del vincolo del matrimonio che hanno sì tanto sdegnato e fatto patire mì ma? E la risposta che posso dare dopo essermi cimentata nella visione in differita in compagnia, talvolta, della rotellina di Raiplay e l’amabile russare di mio marito è: sì, sono troppo piccine. Lenù, in particolare, che vive la vita intellettuale borghese delle grandi città: hai voglia a truccarla per benino, a farle indossare tailleur, cofanarle il capo con capigliature che andavano nell’1. La guardavo e via via che passavano le puntate, gli anni e le vicende, provavo un sottile disagio che non riuscivo tanto bene a spiegarmi. Lila mi creava meno spaesamento. Però bada che manine secche e bianche e fini che ha, sopra a quel tavolo e a quella luce da interrogatorio dove, tutta smangiucchiata dalla fatica e dall’inedia zittisce chi le parla a vanvera di lotta al capitale, per poi comunque offrire della pastasciutta come una donna di casa navigata dagli anni e dalla fatica. Poi ho capito che forse la spiegazione è più elementare: Lila, per prima cosa, parla principalmente in dialetto, quindi è all’interno del suo ambiente naturale da cui è stata prelevata per schiantarla sul PRIMO, e questo già la mantiene più a fuoco, e poi, per il carattere del personaggio che incarna, che è sempre incazzato nero e in lotta, si muove di più. E se ti muovi di più, si vede meno, se tu sei troppo piccina. Lenù, invece, interpreta un personaggio per sua natura riflessivo, razionale, pacato: sta più ferma, e ci sono TANTI PRIMI PIANI, spesso anche in controluce stile accecamento da rifrazione dello specchietto retrovisore (non posso esimermi dall’affermare che la regia di Luchetti, per quanto solida e di comprovato mestiere, sia molto più scontata e banalizzante di quella di Saverio Costanzo). Inoltre Lenù ha da badare a ben due, non uno come Lila, figliole, ma soprattutto è lei che, durante questa stagione, vive l’incredibile esplosione dei sensi con Harry Potter allungato. A mano a mano che questa passione deflagra, oltre ad Harry Potter si allungano i musi anche del fino ad allora imperturbabile e solo apparentemente tonto marito, e lì, su quel divano dove Lenù siede accanto al marito in odore di corna, le uniche due figure azzeccate ed in parte, nonché eccelse attrici, mi sembrano le sue bimbette, perché effettivamente sono bimbette che recitano la parte delle bimbette. E quando alla fine, tra un riflessivo controluce ed una riflessione vicino ad una finestra, gli indugi vengono rotti e #ninosarratoreimpostore giunge al dunque, mi rendo conto che io mi sto aggrappando a quella voice-over di Alba Rohrwacher che avevo impropriamente considerato una mosca fino ad allora ma che adesso mi pare un’ancora di salvezza alla qualche mi aggrappo per avere la conferma, anche solo extra-diegetica, che cazzo, sì, c'è almeno un adulto in quella stanza.Passano le settimane, io recupero le puntate insieme alla rotella e nel frattempo mi chiedo: “Ma non potevano fare come in The Crown?”. Fino alla chiamata al telefono che dà il via a questo delirio che state leggendo. In realtà quel giorno avevo visto passare il titolo di altri articoli che giravano sul social web, in cui si parlava di questa incredibile IMMAGINE ALLO SPECCHIO finale che tanto aveva colpito, sembrava, il pubblico così affollato de L’amica geniale - Terza stagione. Un’IMMAGINE ALLO SPECCHIO che svelava nuovi orizzonti, che nella mia testa obnubilata dal traffico e dai ragionamenti scandalizzati di mì mà, io mi figuravo come la chiave di svolta di tutto questo incredibile asilo nido legalizzato che mi era sembrata questa terza stagione, tanto da sperare di poterla mettere a fianco a L’immagine - tempo e L’immagine - spazio di Gilles Deleuze oppure interpretarla come una citazione eccelsa di un film meraviglioso di Ingmar Bergman. Quindi le sere successive costringo mio marito a rimetterci a lottare con quella rotella di Raiplay che in quei giorni ci faceva davvero penare, e decido di finire di vedere la serie, anche e soprattutto per scovare questa IMMAGINE ALLO SPECCHIO dove il passato ed il presente, collimando come due bolidi in orbita sulla terra, sarebbero esplosi per creare un varco nel futuro e lasciare un segno indelebile sul pubblico del PRIMO, sulla rotellina di Raiplay, e sulla mia testa così bisognosa di epifanie. Parte quindi l’ultima puntata, che dura il doppio per via della rotellina, la quale, insieme alla voice-over della Rohrwacher, mi fa compagnia mentre mio marito russa che lo sentono anche a Montale Alto. Io, verso la fine, presumo che lo specchio stia per arrivare e lo punzecchio:

“Ale, svegliati, aspetta, ora ci sarà l’IMMAGINE ALLO SPECCHIO.”

“Sì, ma sono sveglio eh.”

E via a russare.

Rotellina, riparte, russare, Lenù parte, aereo. Io penso: ma sono sull’aereo, o dove lo trovano questo specchio? Poi mi ricordo che qualcuno in aereo ci va davvero nel bagno, non come me, che i pochi viaggi intercontinentali che ho fatto sono andata in bagno solo da ultimo e per forza, e quindi dico:

“Ale, ora vedrai va in bagno, c’è l’ IMMAGINE ALLO SPECCHIO.”

Russa. Lo scuoto.

“Ale dai, almeno l’IMMAGINE ALLO SPECCHIO guardala.”

Sobbalza, si sveglia, lo vedo che sta facendo uno sforzo immane per tenere la testa ritta e gli occhi aperti. Lenù sta andando davvero in bagno. Non a fare la pipì, ma a guardarsi nello specchio. E cosa vede? Io non ve lo dirò mai, perché chiaramente non faccio spoiler. Non sono mica mi mà. Però posso rivelarvi il commento di mio marito, nero come un cappello per essere stato ingiustamente svegliato:

“E te tu hai fatto tutto questo tremotìo per questo troiaio?”

[1] E. Ferrante, La frantumaglia, Roma, Edizioni E/O, 2015, p. 39

MILANO SUD E VINCENZO

di Vincenzo Trama

Mi avevano detto che eri un po’ cambiata dall’ultima volta che ci siamo visti, che ti eri fatta più bella buttando giù tutto quel cemento che ti avevano laccato addosso, tempo addietro, quando andava di moda ingrigire la pianura e poi sparire fra le palme di qualche paradiso fiscale.

E allora io sono andato a ripescare certi scatti che ci facevamo assieme, quasi di nascosto come due amanti che si vergognano delle proprie cicatrici ma non smettono di baciarsi, proprio lì dove fa più male.

Ricordi?

Nei pomeriggi d’inverno stendevamo insieme vapori che coprivano l’orizzonte, io fumando le prime sigarette e tu ostinandoti a pianger nebbia, coprendoci di guazza come quei pochi steli che crepavano l’asfalto: credevamo potesse durare per sempre, ma io ho smesso di fumare e tu non hai più lacrime da versare, solo rigagnoli che si gettano nel Lambro.

Avevamo deciso tutti assieme che eri più bella di così, o almeno non potevamo credere che avessero deciso di farti così brutta; le tag le hanno fatte b-boy con più bonze che peli in faccia e le sciure che passavano con le buste della spesa non ci hanno mi urlato dietro se non che dovevamo stare attenti ai barbùn. Ma gli unici a cui badare erano quelli tipo Fedez, che qui da te ha cominciato deridendoti mentre noi dabbasso rullavamo sugli skate con i Pennywise nel mangianastri a pile. Perché tu hai quel fascino cattivo che attira da sempre chi vuol parlare di gente cresciuta male, solo che poi va a vivere nel Bosco Verticale (e il refresh è sempre comodo perché gli anni passano, tu no).

Passavamo in rassegna le tue carcasse vuote e a volte ci stupivi con un relitto: quale onda aveva condotto questo veliero disastrato ai tuoi argini?

Certi giri li conoscevamo bene e sapevamo scorgere ombre lì dentro che di sicuro non erano sfuggite a Peter Pan. Studiarne i resti ci affascinava quasi come aspettare il buio della sera e sfidarci a varcare certe porte: era più facile farlo in estate, quando il crepuscolo si faceva infinito e il richiamo della cena stemperava gli ardori, che una madre incazzata era peggio del tossico che lì dentro andava a dormire.

Crescendo ti abbiamo dimenticata, almeno per un po’; si scappa dalla pianura perché la metropoli non ti infanga le Nike, al limite te le contesta in corteo. Ma abbiamo provato, poco più grandi, a nobilitarti: cavalcando bici coi libri sottobraccio abbiamo allestito banchi dove si spalmava ‘nduja e il rosso ti picchiava il cervello con le tarantelle fino alle 3 di notte. Credevamo che tra gli accenti sbilenchi dei nostri compari, storti dall’alcol e da una terra incollata al palato, si potesse insinuare qualche pagina che aiutasse anche te un giorno a venir su, consapevole e finalmente bella.

Oggi mia sorella ti ritrova così, in scatti che sono uguali a quelli di anni fa; le ho chiesto di farne nuovi ma mi ha detto che in fondo sei rimasta uguale. Certo, ti hanno fatta brillare un po’, ma gli scheletri sono rimasti, anche se non ci sono armadi dove infilarli perché a nessuno è mai interessato nasconderli; sei così alla luce del sole che per quanto sei brutta abbagli, pure se su di te il sole non splende mai per davvero.

Ti amo, periferia sud di Milano, ma non diciamolo a troppa gente: potrebbe rovinare a entrambi la reputazione.

PASCUTTI E IL LETTORE PERDUTO (MA FRANK ZAPPA SALVERÀ IL MONDO)

di Alan Poloni

Sono sicuro che ai tempi preistorici i ritrovi serali si dividevano in caverne pop e caverne d’autore: nelle prime, affollate e caotiche, si raccontavano le storie più atroci, erotiche, sentimentali e commoventi, si imparava a riviverle (magari un po’ ingigantite) e se ne teneva vivo il ricordo; nelle seconde, dove regnava il più intimo silenzio, si forgiavano arte rupestre e poesia raschiando la parete e imbrattandola di sostanze animali e vegetali.

Da quelle ere perdute tanta affabulazione è passata sotto i ponti in brossura; se a lungo la situazione è rimasta più o meno la stessa, con un sostanziale equilibrio fra le due caverne, in tempi recenti, diciamo negli ultimi decenni, l’avvento di un’industria culturale più intensiva ha dato decisamente gas a storie che solleticano unicamente sensi ed emozionalità, relegando il mondo poetico ed evocativo, poco incline al macchinale, in una sorta di riserva protetta di cui a breve si dovrà occupare il Ministero della Cultura come da decenni fa con l’opera lirica e le ville palladiane.

Il risultato è che, se non ci prendono a sassate con film ipereccitanti, se non ci percuotono il sistema limbico con secchiate di suspense, succede che terminiamo la giornata allo stesso modo in cui l’abbiamo trascorsa in ufficio: anedonicamente. Un Tommaso Landolfi o un Ermanno Olmi non si sognerebbero mai di nascere, oggi: i moderni cantastorie pop, sgasando le loro autovetture tamarramente aerografate, hanno intasato a tal punto le loro narrazioni di colpi di scena, colpi a effetto, e colpi d’ascia, che nemmeno “Aulikòs”, il più potente degli sturalavandini culturali, ne caverebbe un ragno dal buco. La frittata è fatta e l’unica leva che conosciamo per farcene star lì ad ascoltare una storia è il grande binomio di tutti i tempi, quello che già faceva la fortuna delle caverne pop: eros e thanatos.

Penso a tutto questo perché l’altro giorno è passato di qua il buon Pascutti. Pascutti è un lettore perduto, nel senso che da tempo non legge più “le cose moderne”, come le chiama lui, uno che probabilmente ha risentito del fatto che ormai anche i libri sembrano inseguire unicamente la performance, e per questo dichiara con orgoglio di avere a casa un “pacco di libri alto così”, roba vecchia (ma che è stata nuova, anzi: “avanti”) che da anni attende i suoi occhi un po’ stanchi di quasi pensionato. È cresciuto con il grande fumetto degli anni settanta e la prima volta che mi ha parlato di sé ha messo subito in chiaro la sua natura di vagabondo dell’infinito: più che da un paese del lago, come sostiene la carta d’identità, la creatura culturale Pascutti sembra provenire dalla Buenos Aires dell’Eternauta, quella che Francisco Solano López eternò a matita negli anni sessanta.

È proprio vero che sui nostri documenti dovremmo specificare le storie con cui siamo cresciuti, perché talvolta capita che valgano più di un cognome o di un toponimo. La sua predilezione per la fantascienza classica e quella controculturale (gli piace molto Frank Zappa*, quel signore che un giorno sbeffeggiò lo scrivere di musica paragonandolo al ballare di letteratura) ne fanno un lettore atipico, atipico in quanto aperto a tutto ciò che precede l’industrial book, classici compresi. Non mi sono stupito per nulla quando l’altro giorno mi ha accennato alla prima volta che da ragazzo ha tenuto fra le mani Delitto e castigo: il terrore che ha provato leggendo i passi in cui Raskolnikov se ne sta dietro la porta dell’usuraia, l’inquietudine delle ore di Rodion Romanovic successive all’omicidio, ecco: quando il buon Pascutti mi confessa che ancora oggi, a distanza di cinquant’anni, riprova la stesse identiche sensazioni, non posso fare a meno di pensare al numero esiguo di esseri umani presenti sul pianeta terra ancora dotati di questa sensibilità alla parola scritta, non posso fare a meno di pensare a quanta umanità abbiamo sperperato con i nostri avengers ipermuscolari e iperealistici. La metafora dell’immaginazione come tavoletta cerata su cui le storie si imprimono ha perso la sua validità, a meno che ne immaginiamo una di silicio.

E allora penso che forse non è Pascutti il lettore perduto.

*Frank Zappa salverà il mondo è il titolo della geniale illustrazione con cui Daniele Modina accompagna questo testo.

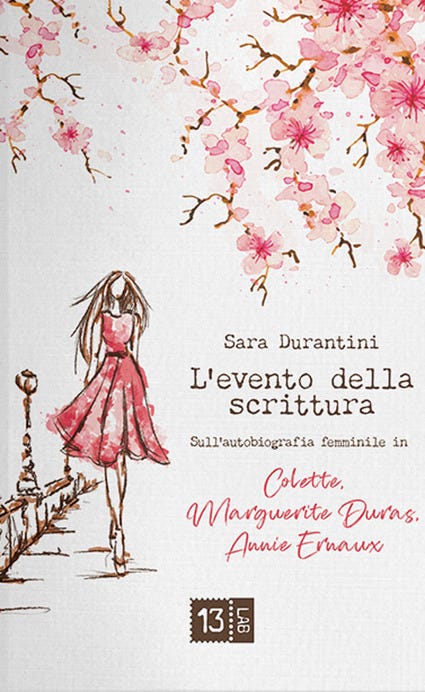

L'eterno canto delle Sirene. La cura della parola

di Sara Durantini

Bisogno vivere tutto fino in fondo.

Ogni volta che si torna indietro

è per tracciare di nuovo il cerchio,

ancora e ancora finché non sia perfetto.

Cristina Campo

Da lontano, il cielo blu crivellato da bagliori. La nave attraversa il fulgore del mare lasciandosi alle spalle la terra di Circe. Nell'immensità dell'acqua Ulisse si abbandona senza dimenticare l'ammonimento della maga: non ascoltare il canto persuasivo delle Sirene pena la propria vita e quella dei suoi compagni. E mentre il giorno si spegne, Ulisse decide di proteggere le orecchie dei marinai con la cera e ordina di essere legato all'albero maestro della nave.

«Ferma la nave, ché udire tu possa il nostro canto: poi che nessuno passò qui oltre col cerulo legno, pria che dal nostro labbro udisse il mellifluo canto: lieto chi l’ode, e ricco di molta scienza poi parte: poi che sappiamo tutto, sappiam ciò che Achivi e Troiani fecer nell’ampia Troia, pel sommo volere dei Numi: tutto che avvien su la terra di popoli altrice sappiamo». Quando la melodia delle Sirene si dissolve, non resta che un corpo stremato, dolorante in tutta le membra.

Le Sirene sono voce e null'altro. Una voce melliflua, per loro stessa ammissione. Una voce insidiosa, ambigua, misteriosa e per questo affascinante, in grado di rapire l'animo di chi le ascolta. La voce persuasiva delle Sirene si frantuma nella sua incompiutezza, viene relegata al processo uditivo. È un canto ammaliatore ancorato al solo godimento, rarefatto nella sua stantia fonetica. Non avviene una completa trasformazione in parola.

Sarà Ulisse, naufrago sull'Isola delle Feaci, a farsi portavoce del logos persuasivo. Il discorso di Ulisse a Nausicaa, per convincerla ad aiutarlo, è uno dei primi testi nella storia della letteratura che balzano agli occhi per la capacità di persuasione dell’oratore. A differenza delle Sirene, la voce di Ulisse nasce nella fonetica per diventare parola compiuta e, pertanto, non solo ascoltata ma pienamente accolta.

È questo l'humus culturale della Grecia antica nel quale affondano le radici dell'arte della retorica e dell'argomentazione al fine di persuadere il pubblico. La Rhetorica aristotelica sarà la bibbia di questa disciplina che diventerà tale e si estenderà alla Roma antica (Cicerone baserà i suoi studi sull'oratoria e sull'eloquenza proprio a partire dalla retorica di Aristotele) e alle epoche successive. Sempre al centro di studi e ricerche, la persuasione come mezzo dell'oratore per accattivarsi l’attenzione e guadagnarsi la fiducia de pubblico diventerà l'arma prediletta soprattutto in ambito giuridico e politico.

Giunte fino a noi, la retorica e la persuasione, non hanno sempre goduto di buona fama nonostante le nobili origini. Retorica e persuasione sono parole che sfuggono alla categorizzazione e alla classificazione, come lo stesso Fumaroli ha scritto alla fine degli anni '90. Tuttavia, non possono prescindere dal valore che, oggi come non mai, ricoprono nella nostra società.

Tento di circoscrivere il discorso agli ultimi decenni del Novecento e ai primi anni del nuovo millennio. È in questo lasso di tempo che ravviso, tanto nei discorsi politici quanto in quelli pubblici, una stonatura delle tecniche di argomentazione di matrice aristotelica. Una tendenza che vira sempre più verso l'ethos e il pathos quali elementi fondanti e privilegiati del discorso persuasivo a scapito della parola, relegata ad una posizione ancillare e subalterna, sospinta in quell'inconsistenza fonetica propria delle Sirene omeriche.

È questo canto persuasivo a dirottare, talvolta, le masse verso aspetti superficiali del quotidiano. Christopher Larsch definisce «filosofia della futilità» la vacuità di quei discorsi circostanziali che rapiscono l'animo della gente. Nei contesti elettorali questo fenomeno è stato chiamato da Cristian Vaccari «personalizzazione della politica» e la diretta conseguenza è l'utilizzo dello storytelling dove i personaggi politici abbandonano la loro veste istituzionale di guida del Paese immergendosi in una narrazione emotiva che favorisce gli aspetti della sfera privata su quella politica. Scrive Alessandro Prato: «Non deve sorprendere la sempre più ampia diffusione, sui social e sui media, di immagini che ritraggono esponenti importanti della politica (…) in scene di vita quotidiana, ad esempio con gli animali domestici, durante i pasti, nei momenti di svago ecc. Scene che sono perlopiù insignificanti o irrilevanti, ma che risultano utili per la costruzione di quel meccanismo di fiducia irrazionale» finalizzato a persuadere e travolgente le masse con promesse illusorie e inconsistenti distogliendo l'attenzione dalle reali problematiche del Paese.

«Oggi il consenso si ottiene esponendosi in prima persona parlando alla pancia e mettendo il sé al centro del discorso. Nella retorica classica l’atteggiamento generale è dire poche cose di sé. Oggi è esattamente il contrario. L’individuo diventa auctoritas e testimonial di uno stato d’animo, il suo». Parla in questi termini Adriano Pennacini a proposito del nostro tempo, scandito da tweet e post, da like e follower.

In questo contesto politico e sociale, che riduce la parola all'immediatezza, all'effetto e alla velocità privandola di quel carattere riflessivo e argomentativo, di quella profondità di significati e significazioni, di quella forza nella quale ha creduto la Grecia antica, intravedo, tra i procedimenti stilistici e gli artifici linguistici della retorica moderna, gli echi della voce persuasiva, la densità melliflua delle Sirene di Ulisse. Riecheggia la loro immagine privata dell'essenza corporea e tarata sulla sola fonetica.

In un'epoca in cui la persuasione si ottiene mettendo il proprio io al centro della scena, facendo parlare le emozioni e legittimandole come uniche narratrici della storia, c'è da chiedersi se sia ancora possibile ricorrere all'espediente di Ulisse che si fa legare alla nave pur di godere della voce delle Sirene senza cadere nella trappola della loro illusoria promessa.

IL 4-2-3-1 DEGLI ITALIANI A BRISTOL

di Cristiano Ferrarese

Abito a Bristol da quasi sette anni (ci sono arrivato il 20 giugno 2015).

Ho frequentato spesso, almeno fino allo scoppio della pandemia, la biblioteca centrale, poco lontana dal Comune e dalla Cattedrale.

Ci ho studiato, ci ho letto, ci ho mangiato e ci ho anche ho fatto qualche dormita pomeridiana.

Ci sono tornato a fine febbraio 2022 e non era cambiato nulla.

Mi sono mosso tra gli scaffali senza avere alcuna intenzione di prendere nulla finché mi sono ritrovato davanti alla sezione dedicata alla letteratura italiana.

Sono diversi i libri che, qualunque utente della biblioteca, può leggere in lingua originale.

La scelta non è molto varia ma rispecchia molto quanto si trova sui banchi della maggior parte delle librerie, edicole e autogrill italiani.

Lo scaffale ha la forma di un campo di calcio.

Mi sono detto: “perché non provare a schierare una squadra di questi autori.”

Ho pensato agli autori presenti e ai libri pubblicati da loro nel corso della loro carriera.

Ho trovato un fuoriclasse, Beppe Fenoglio, un ottimo cervello di centrocampo, Natalia Ginzburg, un notevole teorico di romanzi che poi non ha mai scritto, Umberto Eco e tanti onesti pedatori più o meno fortunati nelle vendite.

Ho deciso di schierarli con un 4 (in difesa), 2 (a centrocampo), 3 (trequartisti), 1 (punta centrale).

Presseranno molto e ripartiranno insieme, sperando nelle invenzioni del fuoriclasse.

Saranno allenati da Andrea Camilleri che immagino, una via di mezzo tra il Loco Marcelo Bielsa e il Trap Giovanni Trapattoni.

In porta, senza alcun dubbio, il prezzemolo dell’editoria italiana, Maurizio De Giovanni.

In difesa, a spingere sulle fasce, metterei Massimo Gramellini a destra e Valeria Parella a sinistra, scrittori molto orecchiabili. Al centro della stessa, Donato Carrisi e Giorgio Faletti, perfetti nel loro essere rocciosi e senza fronzoli.

A centrocampo Matteo Strukul, incontrista dai piedi non troppo d’oro che piace molto al pubblico, a rompere il gioco altrui e a proteggere la costruzione di Natalia Ginzburg, nostra signora del passaggio dalla prosa unica e notevole.

Ecco quindi i trequartisti: Paolo Mauresing a sinistra, Beppe Fenoglio al centro ed Umberto Eco a destra. Dovranno inventare, aprire spazi e mandare in goal l’unica punta, Giancarlo De Cataldo, corpulento nella sua basilarità ma fondamentale nel pressing iniziale portato verso il portatore di palla avversario.

In panchina siederanno, pronti ad entrare: Giuseppe Catozzella, Marco Malvaldi, Paolo Giordano, Benedetta Cibario, Chiara Gamberale, Melania Mazzucco, Giampaolo Pansa e Michela Murgia.

Sarà una squadra combattiva e generosa. Lotterà e non si arrenderà mai.

Di più, non è possibile chiederle.

IGNORANZA EROICA MANIFESTO

INTELLIGANGSTA

di Luca Mazza e Jack Sensolini

In principio era il verso.

IE

Più un ruggito che un vagito.

Ignoranza. Eroica.

Un movimento sorto in una notte turbolenta, che è ossimoro già nel suo DNA: basso e alto, lieve e tagliente, aulico e barbarico. La sofisticata ignoranza di una poetica di strada, che strizza l’occhio – e i maroni – alle guerriglie letterarie della Beat Generation.

Chiedi e credi alla polvere, vez.

Più che un movimento, una mutazione. Qualcosa d’inedito e insieme antico, che fin dalla sua dichiarazione propone come alternativa ai generi del fantastico il suo e suo soltanto Fantasi di Menare.

Un'opera di rilettura senza filtro, comprimari o compromessi, dei topoi e degli stilemi classici. Una visione più conterranea e contemporanea, dove la -y del fantasy tradizionale si declina in -i per riportare i lettori, ormai assuefatti al calice esterofilo del mainstream, a una prospettiva locale, reale, radicale e underground.

Un ripartire dal basso che punta in alto.

Un fantasi picchiaduro e d'avanguardia, come l'esperienza dei Cannibali e della New Italian Epic a cui si ispira nei toni crudi e nella cifra stilistica, ma che segue anche il solco delle matite di Pazienza, Scozzari, Mattioli e Liberatore, fra Cannibale e Frigidaire.

Divorare carne, anche la propria, diventa regola, non eccezione.

Per tutti i pionieri delle lettere, lunga e impervia è la strada che si snoda verso il realismo. Una strada tortuosa alla McCarthy, che attraversa l'era hyboriana e la Terra di Mezzo all’ombra della Torre Nera di King, che paga pegno ai maestri del weird e del pulp ma segue anche le poetiche tracciate dei Padri Af-Fondatori, da Folengo a Borges, dall'Orlando Furioso a Mad Max Fury Road.

«Più nuovo è il carme, più chi lo sente applaude» cantava Omero, un cieco che vedeva millenni lontano.

Il fantastico di Ignoranza Eroica è germogliato nei vicoli infami del torneo letterario Schiaffantasi – oggi alla sua terza edizione – e non intende fregiarsi di etichette, ma anzi riconosce l'assunto che nulla è inoppugnabile, né inespugnabile.

L'ibridismo di argomenti e linguaggi, la regola del "non aver regole", il gioco tra piccoli e grandi contrasti, queste sono le suture che assemblano l'eroismo manesco.

«Colpi bassi, metriche alte.»

Sotto questo motto militarono gli autori di N di meNare, la prima antologia di Lethal Books, marchio indipendente di IE. Un motto che diventa regola di successo, e che, da allora, caratterizza anche tutte le antologie seguenti.

L'Amore ai tempi del meNare. PenisolAtomica. Pandemonium.

Fight club di racconti, selezionati e dopati da curautori che in barba al galateo firmano racconti a loro volta, e spaziano dal grimdark allo sci-fi 40k, dall’horror al western, dal weird allo splatterpunk.

«Scrivete, o giovani di talento, cose che riscuotono dal letargo i vostri cittadini; sferzate i ridicoli pregiudizi che incatenano gli uomini» arringava il Verri sulle pagine de Caffè, house organ della Società dei Pugni.

Quello del Fantasi di Menare è un punto di vista che può scatenare disprezzo, denuncia e ironia perché tenta di sciogliere i corsetti al canone e scardinare i dogmi: chiedete a Rabelais, ad Aretino, Boito, Moravia, o lo stesso H.P. Lovecraft.

«Nessun compromesso» grida il Rorschach di Moore davanti alla prospettiva dello spappolamento terminale. «Nemmeno di fronte all’apocalisse.»

Questa è Ignoranza Eroica. Questo il Fantasi di Menare.

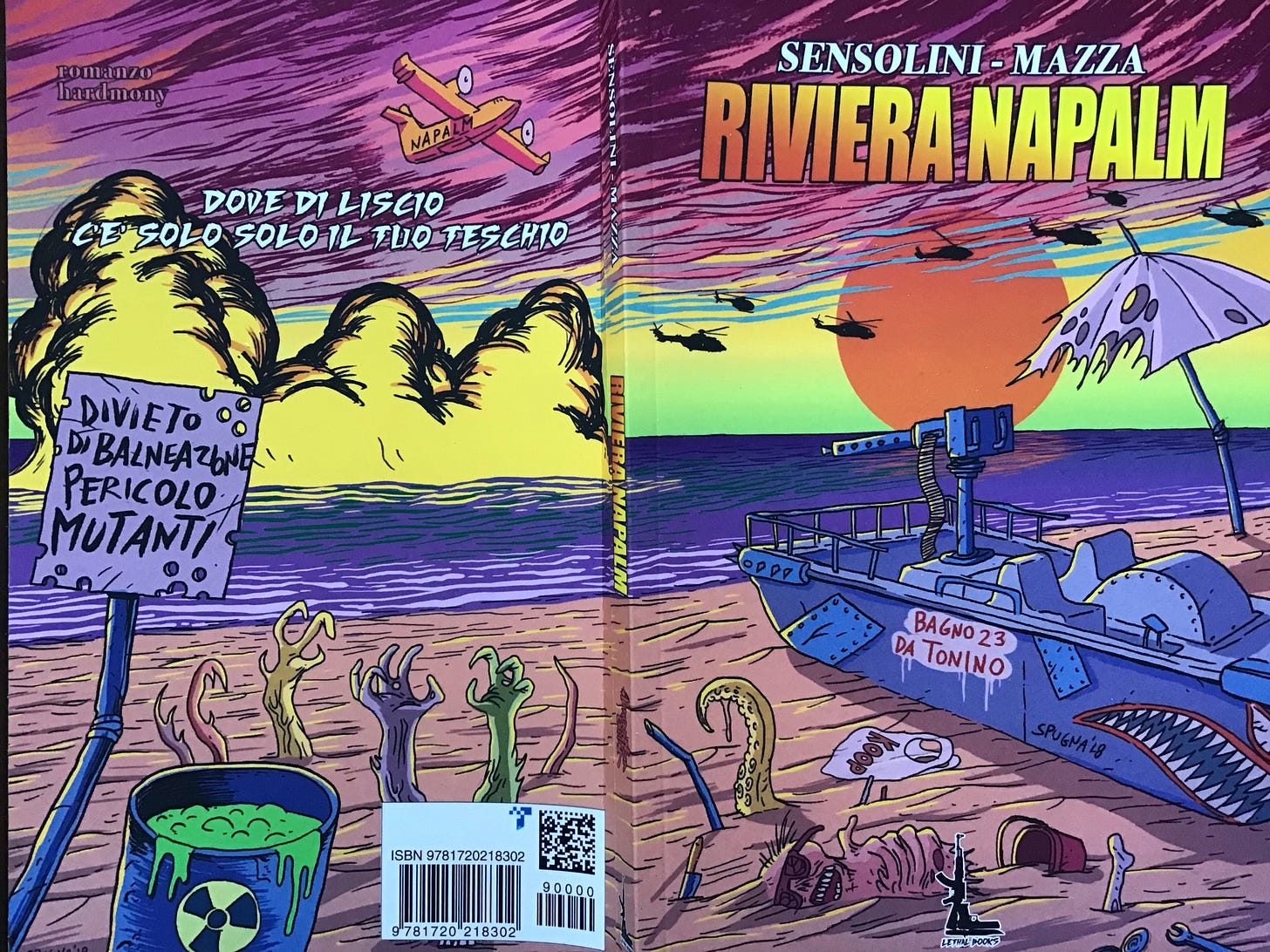

Una corrente truculenta, un fiume di sperimentazioni che sfocia nel punk-apocalittico RIVIERA NAPALM, il primo hardmony di Ignoranza Eroica.

Un'alchimia di generi che ricalca gli umori letterari dei narratori: uno dotto e dannunziano, l'altro techno-pop e gasato; che si riflette nel grottesco dei personaggi e nel pulp delle vicende – allo stesso tempo ode e infamata alla Romagna. Un amore viscerale che mette alla berlina, alla maniera e in memoria del Padre Af-Fondatore Fellini, il cui vero rimpianto artistico fu non aver firmato un western riminese.

In Riviera Napalm, Vasco e Valentino Rossi prestano il destro alla prosa di Paolo Villaggio e Sergio Altieri – indiscusso maestro dell'action-thriller – nell'intento di riportare a casa un canone del fantastico, il post-apocalittico, e di riproporlo come specchio distorto degli stereotipi, delle virtù e soprattutto dei vizi della società attuale e dei subumani che la calcano. La stessa chiave caricaturale e iperbolica che, tra l’altro, permea il cinema di Sordi e Monicelli, come anche l'Inferno di Dante.

Il tutto a testa bassa e oca alta.

Così, senza concessioni alla censura ma utilizzando un lessico ricercato e studiato nei dettagli. Un lessico che spazia dal neologismo al dialetto romagnolo, che crea la lingua necessaria a spiegare come IE interpreta il “sense of wonder”.

L'esempio della frontiera romagnola di Fellini e della prosa del Bigwolf Altieri – demiurgo della macabra e sanguinaria Trilogia di Magdeburg –, riecheggiano anche nella stesura di VILÙPERA e del prequel MATTANZA, romanzi dove il Fantasi di Menare si impronta a un grimdark (very dark) italiano fin dall'ambientazione: il Regno di Taglia. Un rinascimento utopico e brutale, inadatto ai minori di diciotto armi, anche ispiratore di un gioco di ruolo.

Niente di epico, niente di etico.

È proprio con la Saga di Taglia che la lezione dei capisaldi come l'epopea di G.R.R. Martin e il ciclo della Prima Legge di Joe Abercrombie viene appresa e deformata sotto una nuova lente più grandguignolesca, e una vis più picaresca, grottesca e comica, ma di una comicità nera. Il tutto senza mai smettere la ricerca di una prosa iconoclasta e ipertrofica, la ricerca di un senso della frase.

«L'unica regola è non aver regole» ribadiva un altro Padre Af-Fondatore dell’Ignoranza Eroica, Andrea G. Pinketts, sceriffo di Cattolica, la cui G. stava per genio. «Se diventi l’eccezione che la conferma, aiuti la regola tua malgrado. Io la regola voglio bombardarla, raderla al suolo, impiccarla al pennone del mio pennino. So che è destinata a morire, ma purtroppo morirà dopo di me. Non ci sarò a godermi la sua agonia, tutto ciò che posso fare è non confermarla.»

Il Cappio&Spara del ciclo di Taglia nasce così, con l'intento dissacrante di shakerare i registri grimdark del low fantasy, con il western, l'horror, il weird e il pulp più brutale, basandosi sui pregressi narrativi del “Metallo Urlante” di Evangelisti, sul "Rumore sordo della battaglia" del primo Scurati, sul senso del tempo e del colore di Buzzati e Calvino, sui guizzi verbali del Wu Ming, ma anche sull’eleganza spietata del Borges di “Finzioni” e “Storia universale dell’infamia”. Più, ovviamente, una robusta dose di ultraviolenza e citazionismo tarantiniano, cui nessuno ha mai nascosto di attingere a man bassa.

«Intelli-gangsta, qualcosa che scatta ed è quasi magia/ Ciò che provo non ha nome ed invento i vocaboli/ Con l’immaginazione mi invetavo i giocattoli» rappa Marracash, ironico e iconico.

Contaminazione, ricodifica e sperimentazione sono sicuramente le coordinate a cui, e su cui, IE punta da quasi un lustro. Le sole che possano differenziare il Fantasi di Menare e in generale tutte le pubblicazioni a marchio Lethal Books nel panorama del fantastico italiano.

Lungo la strada il branco ha perso qualche wolf e diversi fratelli di Taglia, ma il fiume di sangue e umori continua a scorrere.

Lento, ma inesorabile.

Siamo troppo avanti per tirarci indietro.

«Ormai è tardi per andare per il sottile, babbi di minchia» concluderebbe il Genio, offrendoci il conto dell'ultima cena. «Quando si tagliano le teste, inutile preoccuparsi dei capelli.»

Carnamen.

Luca Mazza, Jack Sensolini

ROBBABUONACHECIPIACE

La morte e la nave in ‘Rosencrantz e Guidlerstern sono morti’ di Tom Stoppard

COLPO DI STATO, un introvabile capolavoro di Luciano Salce

Due ore di Giovanni Allevi che lancia fogli recitando di spalle la parte del genio (il video è di Alberto Forni)

Due ore di Vaporwave perché sì.

Carmelo Bene che parla di Joyce.

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

Diu

Diu al ghè

S’a ghè la figa al ghè

Sul lò al pudeva inventà

na roba acsè

cla pias a toti a toti

in ogni luogo,

ag pansom anca s’an s’ag pensa mia,

appena ca t’la tochi a combiòn facia.

Che mument! long o curt al saiòm gnanca.

La fa anc di miracui,

par ciamala

an mot

a ghè turnà la vus.

Ah s’a pudès spiegaram ma

l’è difficil

cme parlà del nasar e dal murir.

*

Dio

Dio c’è.

Se c’è la figa c’è.

Solo lui poteva inventare

una cosa così,

che piace a tutti a tutti

in ogni luogo,

ci pensiamo anche se non ci si pensa,

appena tu la tocchi cambi faccia.

Che momento! lungo o corto non si sa.

Fa anche dei miracoli,

per chiamarla

un muto

gli è tornata la voce.

Ah se potessi spiegarmi ma

è difficile

come parlare del nascere e del morire.

(da Stricarm’ in d’na parola)