DUE FUMETTI:

SCIMITARRO e LA VECCHIA POLLIE

di Sudario Brando

POI POI BASTA…

di Davide Bregola

Poi poi poi. Poi a un certo punto mi ero messo a comprare tutti i libri Castelvecchi. Parlo dei primissimi anni ’90 dello scorso secolo quando berlusconi e blabla e le stragi di e blabla e gli aerei a bombardare là e appena ne vedevo uno, di quei libri Castelvecchi, recensito su Pulp Libri o su Rumore me lo prenotavo alla cartolibreria di Tralli a Sermide. Imo Tralli andava una volta a settimana da Minerva a Bologna e portava a casa i libri ordinati dai clienti. Deleuze, Luther Blissett, Foucault, teatro contemporaneo, poesia contemporanea di Manacorda, arte contemporanea, Associazione Astronauti Autonomi. Prendevo tutto e leggevo, affamato, persino le note. Poi via a segnare su foglietti volanti altri titoli citati perché era necessario acquistarli o prenderli a prestito in biblioteca. Poi guardare a fine pagina la lista dei titoli precedenti e segnare quelli da comperare assolutamente alla Feltrinelli vicino alle torri di Bologna. Ma era soprattutto Tommaso Labranca che mi aveva sballottato la mente con “Andy Warhol era un coatto”. Parlo del periodo in cui la Castelvecchi editore era diretta da Alberto Castelvecchi in persona. Era lui l’illuminato. Mi piacevano le idee di Labranca perché con una prosa pseudo-saggistica citava, senza farlo pesare, un filosofo tedesco e le opere più popolari in circolazione. Metteva tra le righe delle sue pagine un gruppo superintellettuale di musica contemporanea e, che ne so, Adriano Pappalardo. Mesceva l’espressionismo tedesco e un prodotto che ne imitava un altro di largo consumo e via di questo passo. Non distingueva cultura alta e cultura bassa, come fino a quel momento avevo letto in giro, ma frullava tutto e ti faceva capire che c’è bellezza anche nelle cose brutte così come c’è banalità anche nelle proposte culturali aristocratiche. Uno dietro l’altro pubblicò “Andy Warhol era un coatto” e “Estasi del pecoreccio”. Siccome ero un grande appassionato di fanzine e attitudine DIY (che la maggior parte delle persone nemmeno sa cosa sia, ma voi invece conoscete perfettamente l’acronimo) non rimasi indifferente alla sua vivace autoproduzione di musica e riviste quali Trashaware o tutta una serie di opere riconducibili alla Mail Art. Mi interessava vedere come Labranca usasse una scrittura tersa, precisa, argomentando in modo molto serio l’estetica dei loghi di prodotti locali o una canzone di Battiato. Mi interessava capire come poteva essere credibile un ragazzo di Pantigliate (lui, Labranca intendo) che solcava strade care a Dorfles, Mario Praz, e la semiotica, ma ci metteva dentro badilate di ironia e qualcos’altro di indefinito che a me sembrava una blanda dose omeopatica di disperazione individuale per non so che. Non ricordo come accadde, ma ci mettemmo in contatto. Probabilmente avevo scritto a un Fermo Posta per avere la fanzine, probabilmente avevo inviato una lettera e quel Fermo Posta era il suo indirizzo. In quegli anni bisognava scrivere e mettere in busta chiusa i soldi per farsi spedire riviste o dischi. Era il 1993-1994-1995, subito dopo Mani Pulite e tutti ci iscrivevamo a Legge e la Sinistra si era rinvigorita perché Forza Italia e bla bla, tanto per darvi qualche bussola temporale. Iniziò così un breve rapporto epistolare e poi telefonico tra me e L. Organizzai diversi incontri pubblici dove lo chiamai a parlare della sua idea di Trash. Un giorno ci trovammo a parlare dei suoi due libri dentro a un bowling di provincia che sembrava il sarcofago di cemento col quale avevano coperto il nocciolo radioattivo della centrale di Černobyl'. Portò con sé un proiettore per negativi fotografici e ci fece vedere mobilifici brianzoli, sosia di Nino D’Angelo, Rudolf Nureyev, Millepiani e manifesti cinematografici di imitazioni Hollywoodiane. Quel giorno arrivò con un numero di Trashaware che in copertina aveva la faccia ingrugnita di Pappalardo. Un’altra volta mi diede un cd nel quale c’era per almeno un’ora solo una frase pronunciata da Tognazzi in un film. Per me quelle erano genialate estetico-letterarie che mi facevano sentire un Situazionista debordiano inscritto in un piccolo paese di provincia.

Labranca si presentava sempre vestito di nero, completamente rasato, ceruleo, con lo sguardo vivace e una smorfia perenne che sembrava rendere contrita l’espressione . Non so se fosse schifo per il mondo o timidezza, ma quella faccia pienotta e arguta mi piaceva. Per come la vedevo io poteva essere una specie di dark fuori tempo massimo o un Emo troppo prima che gli Emo diventassero di moda. L’ho visto arrivare in auto ma non disdegnava girare in treno con un borsone a tracolla tipo quelli dei DJ. Tirava fuori la sua merce che spesso fungeva da detonatore per esprimere le sue idee e partiva con una specie di monologo. Adesso che ci penso poteva avere una specie di Twingo Renault o una Ignis Suzuki. Una utilitaria di quella specie, ma al di là dell’aspetto estetico, in quegli anni conoscere e parlare con Labranca mi serviva perché le alternative culturali potevano ancora essere riconducibili a un pezzo di Novecento morente o potevano essere i Cannibali o una vasta gradazione di giovanilisti e giovinastri miei coetanei per i quali strimpellare una chitarra o scrivere un Bildungsroman era un po’ la stessa cosa. Caspita, invece Tommaso Labranca per me scriveva narrativa in forma di saggio, e parlava di cose che non avevo mai visto con quello sguardo, con quegli occhi, con quella sagace ironia spesso fendente in un sarcasmo bonario. Labranca, Labrancone, Labrancaccio per me ci sapeva fare e dissacrava, e sdoganava fenomeni quali ad esempio i B-movie argomentando, all’opposto, mitologiche stroncature verso figure intoccabili. Se qualcuno gli stava sui maroni lo vedevi subito perché quel suo ghigno e quell’espressione schifata diventavano ancora più contriti. Era come se si chiudesse un po’ in se stesso. Una volta facemmo una presentazione in biblioteca. Sempre in provincia. Non ricordo bene dove, ma comunque nel trilatero Ferrara-Mantova-Modena e lì ebbi netta la sensazione che i due che l’avrebbero ospitato a dormire gli stavano altamente sul cazzo. Io invece gli ero simpatico perché ero un ragazzotto campagnolo con pretese metropolitane. O forse chissà, una faccia da nerd caruccio. Comunque mi citò come “Giovane Salmone” sul suo libro intitolato Chaltron Hescon per Einaudi. Grossomodo i giovani salmoni erano quelli che risalivano la corrente e quindi andavano controcorrente. Non so se era vero che fossi pure io di quella schiatta, è che la corrente proprio non riuscivo a seguirla e sicuramente nemmeno lui riusciva a seguirla e così saltavano fuori concetti. Quella volta del trilatero mi disse che per guadagnare qualcosina traduceva dal tedesco libretti delle istruzioni per elettrodomestici e manuali d’uso. Tutto molto stimolante, se si pensa possa essere stimolante tradurre come funziona un frullatore o il dildo per signore. Poi un giorno mi disse che avrebbe fatto un programma televisivo sulle cose dimenticate ma ancora foriere di un certo immaginario. Che ne so: i centrini fatti dalle nonne, il cane di gomma rivestito di finta peluria che muove la testa in macchina, il denaro fatto con un francobollo dentro a un pezzo di plastica trasparente, la tovaglia di gomma sul tavolo, un certo tipo di profumo o di pubblicità del passato…la scritta SIP sulle cabine del telefono a gettoni. Roba così, insomma. Anche quando trattava questi argomenti non ci vedevo mai l’effetto nostalgia o il patetismo dei “bei tempi andati”, ma scorgevo una ricerca antropo-sociale che sembrava spiegarmi perché mio zio Carlo ascoltava Nina Hagen ad Adria su Stereo 8 Voxson, tanto per fare un esempio. Oppure mi spiegava perché secondo lui Prospettiva Nevski, la canzone, era una cagata. Poi una volta l’ho visto al salone del libro di Torino. Si era fatto magro e aveva cambiato stile nel vestiario. Sembrava, come dire, un po’ dandy e un po’ non so cosa. Parlammo di radio, perché in quel periodo aveva un programma. Parlammo di un editore tipo Excelsior 1881. Nel frattempo lessi Neoproletariato, sempre per Castelvecchi. Trovai geniale e bellissimo Il piccolo isolazionista, ma ebbi netta la sensazione che ne parlarono poco a dispetto di quel che ritenevo essere il valore dei contenuti. In questo libro Labrancone attraversa la periferia milanese fatta di spazi immensi, grandi semafori, colonne sonore infinite ascoltate in macchina, ed enuncia una nuova teoria della vita, una filosofia per affrontare il presente, il "minimalismo isolazionista". Dopo il rumore degli anni Novanta, e dopo il delirio dei reality, lo spazio dell'interiorità è la nostra ultima chance di rimanere umani, scrive. E io gli davo ragione su tutto e trovavo quel libro una specie di romanzo, una specie di saggio, una specie di grido. Ma secondo me lo sentirono in pochi. Poi lo rividi al salone di Torino e mi parve ancora sullo stile dandy, ma avevo l’impressione che anche lui, come il suo piccolo isolazionista, fosse solo. Per carità, era un’impressione non corroborata dai fatti, ma io ormai credo soltanto alle impressioni e quindi…Poi aveva cambiato montatura d’occhiali.

Poi poi poi tra una cosa e l’altra ci siamo persi di vista. Poi è morto improvvisamente nel 2016 e mi è dispiaciuto tantissimo e ogni tanto ci pensavo alla sua faccia schernita, alla sua faccia paffutella, alla sua faccia smagrita, ai suoi articoli su Cronaca Vera e su una guida tv. Non che lo leggessi, perché non ci stavo più dentro con tutte quelle cose, però ci pensavo: che cazzo muori nel 2016, pensavo. Cazzo muori cozio. Poi non ci ho pensato più fino al giorno in cui è uscito un libro su di lui intitolato Le alternative non esistono –la vita e le opere di Tommaso Labranca- edita da Il Mulino. Me lo sono letto tutto e la mia impressione è che le persone coinvolte per parlare di lui alla fine ne parlano mediamente male. Non so perché questa impressione, ma è strano come, attraverso un’agiografia, il Labrancone in definitiva ne esce male. Come se non avesse chiuso bene i conti in vita e qualcuno se ne ricordasse ancora. Geloso, rancoroso, permaloso, vendicativo. Ma perché? Che senso ha?

Nel frattempo in mezzo a tutto questo, faccio un rewind: anni e anni fa mi aveva chiesto di partecipare a un’antologia per Castelvecchi editore. Doveva essere un tributo alle sue idee e la chiamarono Labranca Remix. Io scrissi una cosa lunga, inutile, in cui facevo la parodia della Zanitonella di Teofilo Folengo. Penso non piacesse a nessuno, ma io in quel periodo ero intrippatissimo con il linguaggio maccheronico e mi sembrava una bella emulazione fallita. Penso veramente fosse un racconto imbarazzante dove, tra l’altro, c’è un refuso fantastico: Flautolenza al posto di Flatulenza ma io, giuro, nel 1997 o giù di lì le scorregge le nobilitavo chiamandole, erroneamente, flautolenze, per dire l’ignoranza. Poi poi poi a un certo punto lessi questo in Le alternative non esistono –la vita e le opere di Tommaso Labranca- di Claudio Giunta, e non avevo perso, nel 2020, l’abitudine di segnarmi i titoli da andare a comprare:

«Un paio di giorni prima era uscita sul magazine de «Il Sole 24 Ore» una mia recensione del suo ultimo libro, Vraghinaroda. Viaggio allucinante fra creatori, mediatori e fruitori dell’arte. Ero uno dei primi recensori del libro, se non il primo. Pochissimi lo avevano letto o lo stavano leggendo, pochi lo avrebbero letto dopo la sua morte, perché non era in vendita nelle librerie: se l’era autoprodotto lui, stampandoselo praticamente in casa. Di fatto, il nome della casa editrice, Ventizeronovanta, corrisponde al codice postale di Pantigliate. «Ventizeronovanta – ha scritto Luca Rossi nell’homepage del sito dopo la morte di Labranca – è una microcasa editrice nata nell’ottobre del 2013 da un’idea di Tommaso Labranca e Luca Rossi. È micro per statuto […]»

Me lo feci arrivare dalla libreria Muratori di Alan Poloni. Si trova a Capriolo (Bs) e l’ho prenotato lì perché sarei andato a una presentazione e ne avrei approfittato per comprarlo. Per me è uno dei più bei libri di Labranca, perché c’è tutto il suo sarcasmo, la sua ironia, la sua verve e mi sembra di leggere un trumancapote che ha bagnato i panni nel Seveso. Di cosa parla? Ma che ne so, parla di inaugurazioni di mostre d’arte, di architettura dei bar milanesi o comaschi, di giovani acquirenti d’arte. Parla dei Baustelle e di Joseph Beuys, Medardo Rosso, punkabbestia e Adolfo Wildt. Sono saggi-racconto pieni di galleristi ereditieri, hipster e intellettuali. Tante cose, pieno pieno pieno di atmosfere che mi piacciono, di luoghi up to date, di rappresentazioni del vuoto. Sono testi pieni di grazia e disprezzo. C’è sempre dentro anche lui, in una sorta di prima persona immersa. Immersa, immersa. Immersa un pochino nella merda come tutti. Entusiasta per questo libro intitolato Vraghinaroda, ho provato a scrivere all’editore per avere altri due libri di Labranca intitolati Neve in agosto 1 e Neve in agosto 2 in cui vengono raccolti tutti i suoi articoli d’occasione pubblicati su varie riviste, quotidiani, settimanali. Ho detto che li desideravo per scrivere qualcosa su Labranca e l’editore Luca Rossi mi ha scritto gentilmente: «Gentile Davide, sono sicuro non faccia vendere nemmeno una copia, esattamente come gli articoli sui quotidiani. Ma le invierò lo stesso le copie. Conosceva Tommaso? Dove devo spedirle? Saluti Luca» A questo punto non me la sono sentita e ho risposto che le avrei acquistate, nel caso, perché è giusto così. Appena rinnoverò la carta di credito scaduta le prenderò su Amazon e morta lì. Poi basta.

RICETTA PER FARE MALE LE COSE

di Jacopo Masini

Questo qui è un mondo tutto sballato, lo chiamano performativo, dove ogni giorno che dio manda in terra, da quando apri gli occhi a quando ti addormenti, c'è qualcuno che in televisione, dentro le pubblicità, sul giornale, per strada, ma anche in famiglia o sul pianerottolo ti spiega come si fanno le cose e come farle meglio.

Tutto un inseguirsi di consigli sulla dieta, il lavoro, lo sport, il sesso, come tagliare le unghie, come camminare meglio, come respirare, come guardare il cielo, ma anche come razionalizzare il tempo, leggere più velocemente, risparmiare, capire come risparmiare, avere una calligrafia migliore. È un tutto un miglioramentismo continuo, che una volta nel PCI c'erano i miglioristi tipo Napolitano, secondo i quali si potevano raggiungere certi obiettivi mica tutto in un colpo, magari con una rivoluzione, ma attraverso piccole riforme progressive che avrebbero migliorato le cose, adesso ci sono i miglioramentisti, dei fanatici del miglioramento continuo, del miglioramento fine a se stesso.

Manca del tutto una scuola di pensiero che ci aiuti non a fare le cose peggio, ma a farle male. Proprio male, senza senso, così come viene. Una scuola di pensiero che, non potendo essere una scuola, dal momento che, come tale, dovrebbe spiegarti come si fanno le cose, indicarti come correggerle, come imparare, come migliorare, instradando già gli allievi sulla via del miglioramentismo e quindi dell'ansia, del paragone sociale, della insoddisfazione permanente che poi andrebbe curata, cioè migliorata e quindi eliminata o gestita, ecco una scuola così mal fatta, così sgangherata e insensata da usare il termine scuola a sproposito, tanto per lasciare intendere che si possono imparare anche altre cose, o magari niente.

Imparare niente, ad esempio, fa parte delle cose fatte male? Non possiamo saperlo, dal momento che nessuno si è mai preso la briga di spiegarci come si fanno male le cose. Come si smonta o rompe un mobile, ad esempio, oppure come bere bagnandosi il maglione o la camicia, come stare scomposti a tavola. Non si è mica mai sentito un insegnante o un genitore alzarsi di scatto da tavola, pieno di furore o impazienza, per indicare un alunno o un figlio col dito puntato, urlando 'Basta! Stai storto, non ne posso più di vederti così dritto e composto! Piuttosto sdraiati sul pavimento e mangia lì, ma non posso più vederti a tavola dritto come se avessi un palo nel culo!', dove anche questa ultima esclamazione scurrile non rientra nel novero delle cose fatte bene.

È rarissimo anche il caso di un insegnante di nuoto che spieghi come stare a galla senza nuotare, ad esempio, o a vibrare bracciate a caso come uno che sia sul punto di annegare, o un professore universitario che si metta a perorare la causa dello studio e del pensiero senza prendere titoli di studio, leggendo libri a caso, in ordine sparso, che non sono neanche collegati tra loro, e quindi male. È possibile stare in piedi da seduti, per dire? Aprire una casa editrice con l’intento di farlo male, senza vendere libri, come a un certo punto ha fatto Giulio Einaudi, o almeno così dicono, e infatti ha fatto l’editore così male che tutti se lo ricordano, segno che l’idea di fare le cose male, quando attecchisce, dà i suoi frutti.

Manca tutta una linea di pensiero che potremmo definire malista, ma non nel senso del male morale, o di una sorta di radicale cinismo opposto al cosiddetto buonismo, no, proprio una linea di pensiero che vede nelle cose fatte male, dette male, pensate male una risorsa ancora inesplorata.

Una linea sbilenca, dunque non una scuola, che insegni per esempio a cuocere i libri per verificare che sapore hanno, a camminare lentissimamente, tanto che alla fine uno è fermo e si sta sbagliando, a cantare malissimo in un teatro dove tutti stanno zitti e in estasi a giudicare quanto male sta cantando, a giocare a calcio con le mani, ma non sempre, altrimenti è pallamano, a non dare neanche un consiglio a nessuno, neanche quando viene la tentazione di spiegargli come fare male una cosa, perché in un mondo dove esista questa linea di pensiero il fatto di aiutare qualcuno a migliorarsi nel male, quindi a ottenere una performance malvagia migliore come nel nostro mondo miglioramentista, non è contemplato.

Quindi, la ricetta per fare male le cose è molto semplice: fatele.

Non sarò certo io a potervi dire come non farle.

TRE DISEGNI DI DONATO SANSONE

donato sansone milkyeyes :

http://vimeo.com/milkyeyes

http://donatosansone.tumblr.com

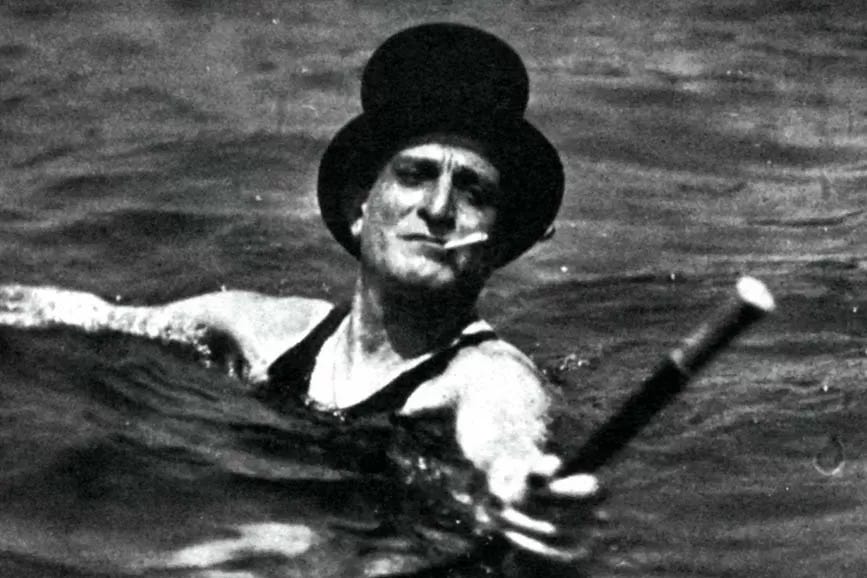

UGO TOGNAZZI, L’ABBUFFONE - UN PENSIERO D’AMORE

di Elisa Baldini

Mi è sempre sembrato bislacco stilare classifiche e sancire preferenze assolute, un po’ per il mio animo volatile, un po’ perché scegliere tra cose che ami quella che ami di più mi sembra un’operazione deficiente come quella di chiedere ad un figliolo chi preferisce tra la mamma ed il babbo. Ma in questo caso farò un’eccezione: io oggi mi sento di dire che il mio attore italiano preferito è, da quando ho cominciato ad amare il cinema, Ugo Tognazzi. Lo dico adesso perché è da poco ricorso il centenario dalla sua nascita, il 23 Marzo scorso. E sono felice di questo anniversario, io che non celebro con devozione praticamente nessuna festa, perché almeno, così mi auguro, si parlerà ancora più di Ugo Tognazzi, si vedranno più spesso in giro i film meravigliosi che ha interpretato e pure diretto, e magari qualche ragazzino distratto da Tik Tok o dai Reel di Instagram vedrà per la prima volta la sua faccia in qualche post quadrato sponsorizzato e penserà: bada che faccia incredibile ha quell’omino lì, o chi è? È Ugo Tognazzi, uno dei più grandi attori che il nostro cinema migliore ci abbia mai regalato (chi poi sarà lì a fianco del ragazzino a dare questa solenne risposta non lo so. Io a Dillinger, il mio cane oramai zoppo, gliel’ho già spiegato da tempo). E perché Ugo Tognazzi si è guadagnato il primato della mia personalissima e così autorevole classifica? Ugo Tognazzi l’Abbuffone (dal titolo di uno dei libri di cucina che ha scritto) è stato attore nel cinema come nella vita, come è stato la persona che era sia al cinema che nella vita. Per lui passare da una cosa all’altra non era metodo, fatica, inganno: anzi. L’inganno sarebbe stato fingere di non essere attore, fingere di non saper mentire, fingere di essere puro, incorrotto, benpensante, tranquillo, soddisfatto. Per lui il palcoscenico, i set, la cucina (quella di Velletri, di fronte al cui enorme frigorifero, che lui chiamava la “cappella di famiglia” amava inginocchiarsi, ogni tanto, giusto per ristabilire le priorità dell’esistenza), ma anche il letto, i campi dei tornei e delle feste che organizzava a Villa Tognazzi a Torvaianica, i ristoranti, erano un unico spazio vitale da affrontare con quella sua falcata tozza e spedita, dove lanciare motti, dichiarazioni, trattenere o esplodere espressioni, in una parola: viverci dentro, senza filtri, e soprattutto, fregandosene di cosa sarebbe stato giusto fare, dire. E scegliendo, sempre di sfidare se stesso: perché a fare le cose che fanno tutti, a stare fermo in un ruolo e sempre in quello, si rompeva le palle, che fosse in televisione, al cinema, in teatro, o nella vita.

Ovvia, ammettiamolo: siamo tutti egocentrici, gelosi, smaniosi, pieni di vizi. Ci sono proporzioni in tutto: non nego l’ascetismo o l’odore di santità, ma nella vita reale siamo tutti un po’ delle teste di cazzo che occupano la gran parte del tempo a sembrare meno teste di cazzo, a fingere di essere felicissimi dei successi altrui anche se a volte ci rode tremendamente il culo, e millantare il coraggio che tiriamo fuori in certe occasioni come una conquista personale (lo faccio perché voglio superare le mie paure ed essere migliore) invece che ammettere che spesso è frutto dell’umanissima voglia di fargliela vedere, un po’, a tutti gli altri, cosa siamo in grado di fare, magari per poi fotografarlo e metterlo su Instagram. A Tognazzi di questi paraventi di facciata sembrava proprio che non gliene importasse granché. A partire da Una storia moderna - L’Ape Regina (1963) decide di fare combriccola con un regista che fino ad allora era riuscito a trovare finanziamenti e credito solo nelle patrie reali e acquisite di Luis Buñuel e Salvador Dalì e che in Italia veniva definito nelle conversazioni “il matto”, Marco Ferreri, interpretando per lui una serie di personaggi al limite dello spregevole, e non solo. Questo “matto”, un uomo complesso, cerebrale, padre di un cinema contraddittorio e non sempre compreso, è diventato uno dei suoi più grandi amici, uno di quelli che si divertiva ad ingozzare nelle gare di cucina che organizzava periodicamente a casa sua, gare dove tutti erano invitati e obbligati a mangiare le sue prelibatezze e poi votarle in maniera anonima. Votarle, con voti alti: altrimenti Tognazzi te la faceva cacare in eterno. È celebre la storia raccontata nel film di Ricky Ugo Tognazzi, La voglia matta di vivere[1] da Paolo Villaggio, altro suo grande amico. Una sera, dopo un piatto elaboratissimo di pasta e fagioli, Tognazzi raccolse un biglietto con l’amara sentenza: GRANDISSIMA CAGATA, scatenando le ire di Ugo che, offeso a morte, sequestrò tutti i foglietti delle votazioni e andò a letto. La mattina dopo annullò qualsiasi impegno per andare da un grafologo, che comunque non è riuscito mai a dichiarare con certezza il colpevole dell’affronto. Se Tognazzi ha amato tanto la vita, le donne, i suoi personaggi, muovendosi tra questi senza freni inibitori, dando sfogo alla voglia matta di vivere che aveva e non voleva in alcun modo reprimere, c’era una cosa su cui non transigeva: la lealtà. Che, come ben sappiamo, è una cosa che piace tantissimo a tutti, soprattutto se applicata perlomeno a noi stessi. È emblematico in questo senso l’evento che ha posto fine per sempre al suo sodalizio con Ferreri, in occasione di Ciao Maschio (1978), che “il matto” aveva proposto per primo a lui. Tognazzi non aveva voglia di rispondere a Ferreri in quei giorni, aveva altro da fare; forse era partito e la sceneggiatura l’aveva lasciata in un cassetto. Non rispose, pensando: tanto Marco mi aspetta. Poi Marco si è rotto di aspettare: ha chiamato Mastroianni, e Mastroianni ha accettato il film. Tognazzi non l’ha presa benissimo: Ferreri ed Ugo non si sono parlati più, non hanno lavorato più insieme, finché Tognazzi, purtroppo, è morto e al “matto” non è rimasto altro che piangere come un bambino al suo funerale.

Chiunque avrebbe finto, glissato, ristabilito dei rapporti di convenienza per lavorare ancora insieme o anche solo per divertirsi di nuovo a farlo quasi morire dal troppo mangiare (Tognazzi rivendica di essere stato lui a dare a Ferreri lo spunto per La grande abbuffata, portandolo spesso allo sfinimento con le cene luculliane che imponeva agli amici). Ma no, per lui l’amicizia era finita. Tognazzi aveva la testa dura, ma solo non ci voleva stare. E ha rivendicato da sempre il diritto alla cazzata, alla goliardia, molto prima della saga di Amici miei (1975) che ha sdoganato la supercazzola: sia nei casi pubblici, da quando si è fatto buttare fuori dalla Rai nel 1959 perché con Vianello ha preso per i fondelli il presidente Gronchi che era volato giù da una sedia vicino a De Gaulle solo per farsi ganzo con una donna; fino a quando s’è fatto fotografare nel ’79 dalla rivista satirica Il Male trascinato per finta dalla polizia quale capo delle Brigate Rosse; sia e soprattutto nelle occasioni di incontro, convivio, gioco, che per anni ha allestito nelle sue case, finché questi luoghi a poco a poco si sono spopolati, gli amici se ne sono andati o hanno pensato ad altro, lui è invecchiato, e non si guardava più con piacere allo specchio. E giustamente il sempre tautologico Marzullo, di fronte a questa affermazione, gli chiede: “E come mai Tognazzi?” Silenzio. “Perché non mi piace invecchiare.” Marzullo, puttana Eva, era meglio se gli chiedevi cos’era per lui l’amore! Quando il cinema si era oramai dimenticato un poco di lui, e lui a casa fermo a fare il pallone non ci voleva certo stare, è tornato al teatro, ma non uno a caso e non con un testo a caso: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello recitato in francese al Teatro dell'Odéon, patria della Comédie Francaise, riscuotendo un grande successo. E quando gli hanno chiesto: “o come mai Tognazzi, a codesta età, tu ti butti in sì complessa impresa?”, egli ha candidamente risposto (parafrasi tutta mia): “Per fare schiattare di invidia i miei cari amici attori italiani.” Ancora una volta la verità, intrisa di quel gusto così scrocchiante del diritto alla cazzata: verità e finzione che si accavallano fino a disarcionarsi a vicenda, come è spesso la vita.

In questi giorni di celebrazioni sono stata felice di vedere, tra le molte clip condivise ed i film citati per ricordarlo, una scena che amo molto di un film che amo molto e cioè Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965) dove Ugo, nei panni di Baggini, attore in declino, personaggio degradato alla ricerca di un’inutile riscatto, esegue, al solo scopo di essere sfottuto dai presenti, un numero di claquettes così intenso e drammatico da indurlo quasi all’infarto. Ho da poco letto in una testimonianza di Tognazzi[2], che quando Pietrangeli gli propose Io la conoscevo bene, inizialmente doveva fare l’attorone smargiasso che tutti idolatrano, Roberto (poi interpretato da Enrico Maria Salerno). Tognazzi rispose: “No, mi interessa il personaggio di Baggini. Corrisponde al mio passato nel varietà, lo sento di più.” E Pietrangeli accettò il cambiamento, anzi, pure il suggerimento di Tognazzi di sostituire quella che in sceneggiatura era solo una canzoncina in un numero di di tip tap che, nell’intensità con la quale viene eseguito, fa raggiungere alla scena un livello di amara tragicità che altrimenti non sarebbe stata possibile. “È un ruolo, quello di Io la conoscevo bene, che amo molto e che mi ha stimolato, nonostante la brevità dell’interpretazione, a lavorare più in profondità sul personaggio. Un ruolo così ricco e distante da me, fatto di composizione, mi permetteva di superare tutte quelle interpretazioni dove Tognazzi è solo Tognazzi e si limita a rifare se stesso.” L'episodio non finisce con la clauquettes ma prosegue e si conclude con una scena meravigliosa: Baggini insegue lo smargiasso Roberto sotto la villa, dove questi sta per ripartire con la sua macchina fiammante, lo supplica di farlo lavorare, si aggrappa alla macchina già in partenza. Roberto lo respinge con una manata nel viso e gli dice una delle cose più brutte che si possano dire ad un essere umano nel mondo: “Ma te ne vuoi andare, ti puzza pure il fiato!” Poi sgassa e se ne va e la macchina da presa lo segue in un movimento parallelo, escludendo Baggini che, fuori campo, quasi in un sussurro, dice: “Ciao, Roberto”. Poi, disegnando un tondo spietato e perfetto, ce lo restituisce, umiliato e zitto, che chiude il cerchio voltando le spalle a noi e alla sua dignità. Tognazzi era anche questo: aveva il coraggio di sfidarsi e nel momento in cui nella vita reale era Roberto e non Baggini, decide di essere Baggini, perché questo lo metteva in gioco, lo spronava a lavorare di più; ma anche perché questa voglia matta di mordere la vita conteneva la consapevolezza di poter essere a sua volta morso. E lui quel rischio ha voluto correrlo, con autentico coraggio, fino alla fine.

[1] Ugo Tognazzi, La voglia matta di vivere, visibile su Raipaly (alcuni degli aneddoti riportati in questo testo sono raccontati nel documentario). Il titolo La voglia matta fa riferimento a La voglia matta di Luciano Salce, 1962.

[2] Ne Il Cinema di Antonio Pietrangeli a cura di Piera De Tassis, Tullio Masini e Paolo Vecchi, pp.171-173.

ALDO

di Sergio Peter

Le valli superiori dell'Alto Lario Occidentale hanno nomi ancestrali - Bares, Cavrig, Bodengo, Soè - si incuneano su oltre i milleotto generate da lami di risulta dallo scioglimento di antichi ghiacciai.

Aldo le conosceva poco, quelle zone, c'era già stato con Francesco. A inizio settembre, sei ore e passa per raggiungere la Capanna Como, mangiarsi i panini al prosciutto, fare un giro intorno al vecchio circo glaciale e tornare giù.

Proprio lì, nella radura, sotto lo strappo finale di trecento metri, aveva visto la prima volta il bivacco. Dominato dalla Croce di Rabbi. Sempre aperto, malandato a dire il vero, sporco con panni per terra e asciugamani secchi sui fili. Il cesso puzzava, letti a castello dai materassi muffi. Lo avevano perlustrato al ritorno, intanto che mangiavano della frutta. Un tempo doveva essere stata una malga.

Avevano aperto la finestra: così tanto che non lo faceva nessuno, che poi non riuscivano più a richiuderla. Ragnatele, nidi grigi, pentolini sporchi. Resine collose e ceri obsoleti. Non voleva farlo capire a Francesco, per non sembrare matto, ma si sentiva a suo agio, in tutto quel disordine. Non c'era un cazzo, in pratica; acqua solo fuori, alla fontana. Anche la corrente era ovvio che mancasse. Zero campo. Provò a sedersi sulla panca di legno, nell'angolo della 'cucina', davanti al camino. Dondolava.

Molto presto ci sarebbe tornato da solo. Magari a fine ottobre, in un giorno feriale. Turisti spariti, per la neve ancora presto. Avrebbe dovuto munirsi di pile e sacco a pelo. Voleva starsene un po' in ritiro.

Aldo prepara lo zaino. Si fermerà un paio di notti lassù. Ha scoperto che si chiama bivacco alpe Pianezza. È giovedì, non ha neanche guardato le previsioni. È partito e basta. Punta al minor peso possibile sulle spalle, usa un Invicta. Già da anni ha abolito le borracce. Gli basta un bicchiere di latta, si abbevera direttamente dai torrenti.

Sale col suo passo, la prima mulattiera che rampa dopo il santuario. Vuole essere là per le dodici, appoggiare la roba e proseguire. Fare il bagno nel Ledù entro sera e poi tornare alla base.

Costeggia il fiume fino al primo guado, in un lungo falsopiano che fa sembrare di non alzarsi mai più di tanto. Non incontra nessuno sul sentiero. Andando sulla destra idrografica, entra nel bosco. Tutte latifoglie, le sue preferite. Sale i gradoni naturali, il fiato gli si spezza a fatica. Nei pressi di alcune baite, dei somari che masticano ortiche. Sta lì con loro per un po'. Poi supera il ponte di sasso, fino al piccolo altopiano, è già in ritardo. Il lucchetto è solo appoggiato, dissuade eventuali malament. Basta rimuovere il fil di ferro e sei dentro.

Mica aveva fatto caso al barattolo di nescafé, l'altra volta; è scaduto da sei mesi, fa niente. Anche il vasetto col dado gli era sfuggito. Comunque si è portato delle candele per la notte. Alla legna penserà più tardi. Una scatola di legumi, del pane. Cioccolato, noci e frutta secca non devono mai mancare. Lascia giù un po' di cose. Casomai arrivasse qualcuno dopo di lui, scrive su un foglio:

Ciao, stanotte dormo qui. Vado ai laghetti sommitali e rientro prima di sera.

grazie, A

Mangia qualcosa e riparte che sono già le due. Deve tornare di poco indietro e puntare dritto a nordest. Prima la traccia impenna in mezzo al faggeto. In seguito risale verso alcune masoni divelte. Il dislivello è impegnativo, quasi seicento metri in poco meno di un chilometro. Più su taglia in mezzo al pascolo con l'erba gialla che gli arriva al ginocchio. La pista vera e propria sparisce, ma in compenso la vernice rimasta su qualche pianta lo tiene in riga. Un'altra sostra diroccata con le piode che rotolano via, alcuni ovini e caprini gli girano intorno. Gli vengono incontro implorando un po' di cibo. Si fa fregare, molla una michetta facendola a pezzi. Ne accarezza anche uno. Ha il pelo morbido, la coda oscillante, gli occhi ingenui e felici - vive nel presente.

Gli ci sono volute più di due ore per arrivare all'Alta Via. Da lì tira a destra per il Passo Avertai. Ecco finalmente il primo bacino, in una conca sormontata dal Pizzo omonimo; ci puccia le gambe stanche. Non gli interessa il capanno rosso lì di fianco. Da lassù contempla come da un balcone naturale, sullo sfondo, il Lago di Como. Si sente leggero, quasi sollevato; sa di aver compiuto il primo tratto della sua autopurificazione. Ha come l'impressione di librarsi.

Era stato Francesco a prestargli il libro. Il suo unico amico, sempre dietro a sfogliar saggi, o guide prese in biblioteca, lo aveva spiazzato con quell'adelphino beige. Gliel'aveva dato al crotto, a fine escursione, pregandolo di leggerlo. Un autore mai sentito, cognome difficile. Era rimasto colpito da un passo che parlava del "bisogno di abbandonare la Terra, che è deserto, salendo sulla montagna, cioè il punto più alto e più vicino al cielo". Quel Carlo ne sapeva parecchio.

Sì, ci avrebbe provato. Era convinto che, prima di raggiungere uno stato di presenza distaccata, avrebbe dovuto ripulire il corpo dalle brutture del mondo. Per questo aveva con sé il costume, per risciacquarsi completamente, a tappe successive nei tre laghetti alpini, da est a ovest. Ledù, Cavrig, Darengo. Per il primo era andata, fino alle ginocchia, poi gli toccava scarpinare per gande e puntare verso la pozza delle streghe. C'era quasi, solo un'altra ora, massimo due, erano ancora le quattro e mezza, ce l'avrebbe fatta. Nell'ultimo specchio si sarebbe immerso la mattina dopo.

Farsi sorprendere da un temporale a queste quote, senza attrezzatura, né un cellulare, è un erroraccio. Basta un attimo. Al primo gocciolone uno dovrebbe fermarsi, tornare indietro o perlomeno cercare un riparo qualsiasi. Invece Aldo è in mezzo all'intaglio ghiaioso come un naul, lì a camminare e pensare solo al secondo bacino, col cappello fradicio e gli occhiali appannati, i rivoli che attraversano le lenti e gli impediscono di mettere a fuoco. Fortuna, ha già superato la bocchetta, le rocce ferrate, la cresta.

Dal basso sale una specie di nebbia, invade tutto, sono proprio strati nebulosi. La pioggia aumenta, prende vigore, i sentieri si trasformano in rigagnoli, e i rigagnoli in torrenti, e alla fine sono fiumi, e lui è lì che li attraversa con le scarpe da trekking manco impermeabili, i piedi già zuppi. Dove sono meno battuti - sull'erba fresca - scivola un po', mentre, se c'è terra, tendono a franare. Ora Aldo capisce, deve raggiungere un rifugio, fermarsi e spogliarsi, gli serve qualcosa per asciugarsi. Tornare indietro fino al bivacco Petazzi, troppo tardi, è già dall'altra parte della valle, ormai.

In mezzo a quel disastro gli sembra di scorgere una specie di tepee giù nello spalto dell'Inghirina, tipo capanna indiana. Poco più in basso, alcune bestie brade ferme che lo fissano da lontano, perplesse. Sarà a tre quarti d'ora, spera di non sbagliarsi.

Si trascina fino a lì, abbassando il capo con l'illusione di bagnarsi meno e vederci meglio, lo fa sin da quand'era piccolo. Aldo scende ancora, eccola, sberziga, pesta il ginocchio, la perde, ma dopo un po' la ritrova, come un miraggio tra le nuvole in cui si muove. Va avanti e ci si butta dentro. Non sa bene dove si trovi, probabilmente - calcola - in un punto vicino all'avert e sopra l'alpe.

Tutto infangato, ha dovuto gattonare per mantenere l'equilibrio, la ghiaia s'è appiccicata ai palmi delle mani. Ci mancava solo che brucasse...

Gli viene da ridere, la tenda è quasi vuota, solo un grosso asciugamano e coperte, un cuscino, delle scatole di pelati. Qualche suppellettile. Meglio di niente. Gli animali stanno accucciati dentro il maso distrutto, appena lì dietro, c'è un pezzo di lamierone a ripararle. Lui invece si stravacca per terra sul tappeto e si toglie gli abiti inzuppati. Ha la pelle rossa per il freddo, trema, raccoglie una sorta di coperta di tela e se la strofina addosso, che sollievo...

Aldo è nudo, solo l'asciugamano avvolto intorno al corpo, sa che non potrà rientrare alla base, sono le sei passate. C'è lui che è lì col culo all'aria, masarato. Non ha scelta, deve fermarsi. Il temporale non accenna a smettere. Da un masso erratico il cranio bianco di una capra lo fissa con occhi assenti. Bella compagnia, lassù a 2000 metri!

Accendere un fuoco, di quello ha bisogno. I cerini sono impossibili da usare, l'umidità li ha ridotti in poltiglia. Fortuna, ha con sé l'accendino, almeno una cosa l'ha azzeccata. Esce così a piedi nudi e raccatta dei rametti secchi in una buca. Li copre con il manto etnico. È fatta, alla mappa può anche rinunciare, gli serve come innesco. È già tanto che si sia salvata grazie alla plastica protettiva esterna.

Pian piano il conoide si scalda, lui stende gli abiti davanti alle fiamme e vi posa le scarpe davanti. Si arrangia con quel che ha. Mette vicino alla fonte di calore un pentolino d'acqua. Trova delle bustine di tè buttate in un angolo. Beve e si rinfranca dopo lo spavento, ripensa ai fulmini, alle slavine, al suo corpo volare giù da una cengia, sbattere su uno spuntone di roccia metamorfica; ad ogni modo, non ha paura di morire.

Se l'è andata a cercare. Non si va in montagna da soli, tantomeno con quelle condizioni meteo. Conviene aspettare ancora un po', e poi chi lo attende a casa? Nessuno. Ora è a posto, non gli manca nulla. Anzi, ha quasi idea che il lavone che si è preso abbia sostituito i due battesimi lacustri mancanti.

Per cena tira fuori dallo zaino i panini-spugna rimasti, coi fichi secchi innaffiati e la tavoletta di cioccolato disciolta. È molto stanco, ma sereno, mangia stravaccato su un lato davanti al fuoco tiepido già in fase di spegnimento; oramai è buio. Un verso roco involontario.

A un certo punto gli scappa da pisciare, esce biotto nella notte al margine del ghiaione. Un po' di luce dalla luna a metà. Il rivolo esce copioso dopo lo spavento e la bevuta, va sulle foglie già autunnali, foglie che scrosciano, fanno rumore, ma non per la pipì adesso, sono passi lievi di qualcuno. Il ragazzo si gira appena, mezzo addormentato e col pisello in mano, a cento metri dietro di lui appare una creatura, tipo cane lupo cecoslovacco, ma di chi?

Non crede che vi siano ancora allevatori in attività lassù, tantomeno che girino liberi cani da pastore. Gli animali dispersi nell'alpe distrutta dormono in piedi, non si accorgono di nulla.

Solo allora gli torna in mente la storia che avevano sentito al crotto con Francesco, che loro sono tornati e sono affamati, sono in due e girano qua sopra, arrivano dalla Svizzera e si muovono di notte, sono fiere assassine e puntano gli armenti, e sono confidenti e non temono l'uomo, e che un morso a piena mascella ti stacca un arto e poi t'accorgi. Pensava fossero balle da trattoria. Invece, realizza di avere lì alle spalle un lupo vero, uno di quelli che magari non mangiano da una settimana e sta davanti a un tizio spogliato e inerme, carne fresca e muscolosa.

Non sa cosa fare, la pisciata s'interrompe di colpo, la bestia è ancora lì ferma, non è neanche detto che sia l'unica, magari lo stanno accerchiando, il pendio clastico sarà il luogo della sua tumulazione, una sepoltura naturale fatta di raspate e anticipata da ringhi, digrignamenti, morsi e lunghe masticazioni sul suo corpo lacerato. Non ci sarà nessuno tanto legato a lui, da salire alla tomba per piangerlo, tranne Francesco. Meglio così. Nel cielo non si vedono stelle, il predatore immobile rimanda un'ombra fulva. A causa del buio, le cose avvengono sopra uno strato di prati neri.

Finché arriva il Pauno in tuta, e Aldo lo vede spuntare da dietro l'ex alpeggio. Costui si avvicina alla bestia, la quale non scappa, ma aspetta. Il ragazzo assiste alla scena di lato e non sa, se si siano accorti di lui. Il suo timore iniziale diventa sconcerto e lo sconcerto ammirazione e quest'ultima, infine, stupore. Perché il Pauno, l'uomo in tuta, una specie di indiano pallido coi sandali al posto degli scarponi, è asciutto e si accovaccia di fianco al canide, lo annusa. Il tepee, pensa Aldo, dev'essere la sua dimora. Per cui si prepara ad andarsene.

Ma Aldo vede il vecchio avvicinarsi alla bocca del lupo e cospargersi della saliva di quello, poi posare il cranio sotto i suoi canini. La fiera non chiude la bocca. Lo ascolta emettere un suono simile a un pianto. Nell'aria odore di selvatico misto a profumo di Palo Santo. Il giovanotto fissa ancora a lungo la scena e non capisce, ci ripensa, la riguarda ed essa sfuma, non comprende perché tutt'a un tratto non vi siano più né il Pauno né il lupo, ma solo i cavalli e le capre di ieri che scrutano lui, Aldo, da fuori. Si sente riposato ed è mattina, la capanna sa di urina. Non piove più, l'erba ha già assorbito tutta l'acqua.

È tempo di rientrare e recuperare le cose giù al bivacco, non andrà agli altri laghetti. Non ne ha più bisogno, adesso. Scende in un paio d'ore, con le gambe molli. Arriva al Pianezza con calma.

Ancora frastornato dalla nottata, si riveste con gli abiti di scorta e si prepara un caffè. Ha fame, approfitta di alcune bustine di zucchero di canna che mischia ai fagioli borlotti. Gli piacerebbe adottare un cane meticcio. Lo chiamerebbe Dino, pensa.

Solo bevendo, e sistemando le ultime cose, Aldo si accorge che qualcuno ha scarabocchiato sul pezzo di carta del giorno prima:

Dalla nuda depressione

gli aiutanti sulla via

han portato Persuasione? -

com'è stata, non è più -

così sia

È SBILENCO, MA FILA

di Roberto Camurri

A me Alessandro Cattelan è sempre piaciuto, lo seguivo quando faceva i programmi sulla cugina sfigata di Mtv e poi su Mtv, come conduttore di Xfactor, mi sono commosso quando sul palco ha comunicato che avrebbe smesso di esserlo, che sarebbe stato il suo ultimo anno. Alessandro Cattelan, per me, è come uno di famiglia, siamo quasi coetanei, e ha quell’atteggiamento di chi comprende quanto è stato fortunato a fare quel mestiere lì della televisione, della radio, lo fa con una certa umiltà e con una certa dose di sfacciataggine che si compenetrano creando un mix che mi consola, direi. È stato il primo uomo che mi ha fatto guardare RaiUno senza sentirmi un vecchio, o meglio, mi ha fatto sentire vecchio senza il senso di colpa. Già il fatto che ha chiamato il suo programma Da Grande mi ha confermato quello che dicevo su, perché mi pare che sia un tipo che considera l’approdo in Rai come qualcosa di maturo, che non ha bisogno di spaccare il sistema, che ha l’ambizione di portare un certo tipo di linguaggio sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Me lo guardavo seduto sul divano, la coperta, mi sbucciavo una mela e ridevo e pensavo, e in qualche modo mi consolavo. Perché Cattelan è consolatorio, secondo me, e credo sia giunto il momento di smettere di considerare questa parola come un insulto, sono abbastanza convinto che in questi tempi balordi la consolazione sia una cosa anche necessaria.

Comunque ad un certo punto ho visto che una delle mie pornostar preferite, Danika Mori, avrebbe partecipato alla serie di Cattelan su Netflix, io non lo sapevo che l’avrebbe fatta, l’ho scoperto così, sul canale Onlyfans di Danika che è una ragazza che fa i porno col suo moroso e ha una vita super affascinante e avventurosa e gira il mondo e si fa le foto mentre dà da mangiare a una mucca in questa villa colombiana di fronte a quei paesaggi meravigliosi che abbiamo imparato a conoscere guardando le serie tv sui narcotrafficanti, e invece lei e il suo moroso sono lì che stanno in costume tutto il giorno, che ballano e mangiano e vanno alle feste e creano i loro contenuti e mi sembra che siano molto vicini al concetto di serenità e contentezza che sono proprio belli da vedere. E questo concetto, la ricerca della felicità, è alla base della serie Netflix di Cattelan, che si chiama Una semplice domanda, che non sto mica facendo la recensione, mi serviva un preambolo per allungare questo pezzo e arrivare a parlare di quello che mi interessa, cioè il primo episodio dei sei che la compongono. Praticamente c’è una delle figlie di Cattelan che gli chiede come si fa a essere felici, e lui va in crisi che non sa rispondere e allora parte in questo viaggio metaforico e reale per parlare con persone che lo possano avvicinare a quel concetto così tanto sfuggente e enorme da mettere in crisi un padre che, come ogni padre, si porta addosso un po’ il senso di colpa davanti ai figli perché cresciuto con l’idea che già l’avere dei figli dovrebbe renderti felice e invece no.Faccio un salto in avanti prima di parlare del primo episodio che io ho avuto un po’ un’epifania, lì, a guardare il primo episodio. Un salto che mi porta più avanti nella serie, quando Cattelan decide di affrontare la sua più grande paura, quella delle altezze, decidendo di fare bungee jumping. E, siccome è convinto di morire, si porta a dietro questi quattro religiosi, un prete, una ragazza induista, una ragazza araba e un ragazzo ebreo creando il format 4 Religioni parodiando 4 Ristoranti e io ero piegato dal ridere che mi è parsa una genialata assoluta.

Comunque, nel primo episodio, Cattelan va a casa di Roberto Baggio e tutto inizia con loro due che praticano questo rito buddista e già vedere la faccia di Baggio a me mi ha avvicinato al concetto di felicità, che Baggio ha quella faccia che io gli voglio bene, che secondo me è una faccia che prima nascondeva e faceva finta che non fosse davvero la sua faccia, io credo, ne sono abbastanza convinto, che quella faccia lì abbia smesso di vergognarsi di dire che era la sua faccia dopo che ha sbagliato quel rigore maledetto e benedetto negli Stati Uniti, è come se lì si fosse liberato del peso di dover essere un vincente, come se avesse detto, sì, sono un perdente come tutti voi, spero mi vogliate bene lo stesso e io il bene che gli ho voluto da allora non lo so mica quantificare. Perché in questo episodio, più avanti, quando il calcio è un argomento solo sfiorato, quando Baggio accompagna Cattelan nel magazzino della sua casa per mostrargli davvero la propria passione, con un po’ anche di vergogna e di orgoglio, con la speranza che Cattelan non lo consideri un pazzo, il bene che io provo per Baggio è schizzato a livelli stellari. Perché dentro a quel magazzino, in quel garage, in quell’insieme di stanze che sembrano un labirinto, ci sono tipo migliaia di anatre di sughero e legno, e quando dico migliaia non è che faccio quello che esagera, sono davvero migliaia, e ci sono poi tutti gli attrezzi per la caccia, gli specchi per le allodole, altre cose su cui non si sono soffermati, perché, dai, Baggio che colleziona anatre finte e ne possiede migliaia è già abbastanza, e mentre guardavo quegli occhi azzurri che raccontavano questa passione per i tempi in cui la caccia serviva per portare il cibo in tavola, sfamare la famiglia, io pensavo a mio padre, pensavo alle cianfrusaglie collezionate per anni, alle stanze piene di cose inutili, alla vecchia stalla di casa nostra stracolma di oggetti e ai garages anche loro traboccanti, allo sguardo che faceva nei mercatini, alle cose che toccava e rifletteva, alla passione nel costruire cose e ho capito, forse, che la felicità, per mio padre e per Baggio, sta in quello spazio lì in cui si tengono uno spazio solo per loro, in cui possono isolarsi dalle responsabilità che porta l’essere chi sono, nella possibilità di toccare le cose, di costruire la tangibilità, senza la vergogna di essere presi per pazzi.

L’APPASSIONATO DI JAZZ (parte 2)

di Igor Ebuli Polettti

la prima parte la trovate QUI

SSA4. Appassionato di free jazz, in perpetuo divenire.

L’appassionato di free jazz è una figura maieutica, anche se spesso non sa cosa significa maieutica e coltiva qualche residuo dubbio sul concetto di figura. Fenotipo irraggiungibile da altri esponenti di categorie attigue, l’appassionato di jazz sperimentale è caratterizzato da un passato oscuro, tormentato, spesso consumato in un anodino studio di consulenza fiscale nel quale ha prestato il suo servizio come addetto alle fotocopie o all’impilamento di faldoni di modesta o nulla rilevanza o responsabile del back office, da una frequentazione di circoli culturali dedicati alla salvaguardia della cutrettola o al recupero del rarissimo melograno israeliano, dall’essere presidente di un comitato di quartiere fondato da lui con zero iscritti, è, in povere e scarne parole, un uomo o una donna impegnato/a, fortemente impegnato/a nel sociale, e come tale si sente figura apicale di un movimento di rinnovamento dei corpi e delle menti a cui non è ancora riuscito a dare un nome; forse al corpo ma non alla mente. Nell’attesa di questa illuminazione, di questa epifania dei sensi ascolta Anthony Braxton e Albert Ayler, l’Art Ensemble of Chicago e Don Cherry.

Il suo idolo musicale deve essere nero, molto nero, non marrone ma nero pece, i pochi bianchi ammessi devono essere ebrei con gli occhiali, e titolo di preferenza è la sua appartenenza alla AACM, l’Association for the Advancement of Creative Musician, fondata a Chicago l’8 maggio del 1965, con lo scopo fondativo di tutelare la democratica e collettiva difesa e promozione di musica creativa e di composizioni originali, oltre a fissare liniti minimi delle prestazioni musicali. Due parole, associazione e difesa collettiva, che in effetti sono tre, non due, e l’appassionato di free jazz va in brodo di giuggiole, si autobeatifica, ascende al Nirvana o al bar sotto casa, sente i pori della pelle fortemente dilatati, respira meglio. Tendenzialmente non capisce benissimo quello che ascolta ma è essenziale che l’esecutore abbia un atteggiamento di condiscendenza nei confronti del pubblico presente, solitamente assembrato in numero dispari, 3, 5, in casi eccezionali 7 individui, tutti calati con rigore nel loro ruolo di ascoltatori-motivatori perché come è noto nel jazz di ricerca o di avanguardia esiste un forte interscambio tra chi suona e chi ascolta, i concerti sono una specie di partita di volano in cui il depositario del Verbo, il musicista, consegna al depositario della diffusione del Verbo, l’ascoltatore, i confini del suo universo creativo. Uno dei suoi dischi di riferimento sarà The shape of jazz to come di Ornette Coleman, da lui tanto amato perché è un bel disco con una copertina rossa e un Ornette Coleman con un sassofono di plastica bianca* in mano, l’iconografia è salva e l’iconografia in questo caso è sacra. L’outfit di questa categoria di ascoltatori sarà strutturato in modo rigido ma non troppo, cercando sempre di dare quella impressione fugace di scelta occasionale del capo trascelto con mano affrettata dall’armadio di casa, in noce del Botswana, con una netta prevalenza di giacche destrutturate e camicie bianche con alcune macchie di sugo bio non perfettamente pulite, perché il ricordo è importante. Nel caso di tatuaggi avremo la faccia di Frida Kahlo accanto a quella di Lester Bowie ma, purtroppo, essendo la faccia di quest’ultimo non notissima ai più, il tatuatore avrà inciso il derma creando un viso a metà tra Sidney Poitier e Lenny Kravitz, con somma gioia dell’appassionato perché era sufficiente che fosse un nero. Niente orologio, vetusto oggetto neocapitalistico, ma iPhone ricondizionato con Giovanni Allevi come salvaschermo perché, anche in musica, la rivoluzione è bella ma dopo un po’ stanca.

*piccola nota inutile, il sassofono che tiene tra le mani Ornette Coleman sulla copertina del disco è un Grafton, una ditta inglese produttrice di sassofoni in colate plastiche e chiavi in ottone; ebbe vita breve, una decina di anni, ma un esemplare finì tra le mani di Charlie Parker e uno tra quello di David Bowie, sospettiamo non lo stesso.

(continua)

MOLLETTE - Appunti sul comico

di Francesco Spiedo

Cari amici di Mollette, se oggi siete qui a leggermi sappiate che non è per mia volontà. Jacopo Masini, il signor Molletta, ha letto alcuni miei appunti sul comico apparsi su Altri Animali e mi ha chiesto di raccontarvi, sto parafrasando, perché secondo me un certo tipo di letteratura in Italia sembra far fatica. A questo punto, dopo aver accettato l'invito del signor Molletta perché mi spiace dire di no, anzi, a ben vedere ne sono proprio incapace, mi sono chiesto due cose: chi sono io per dire qualcosa in merito e a chi interessa la mia opinione?, domande seguite subito dopo da una terza, quasi filosofica: siamo sicuro che esista una risposta esatta, che ci sia un motivo preciso? Fermo restando che secondo me è proprio la letteratura che fa fatica in Italia, mi sono detto che forse potevo coniugare il senso del dovere – che mi spinge a rispondere - e l'umiltà – che vorrebbe farmi declinare gentilmente l'invito - rispondendo sì alla chiamata del signor Molletta, ma sfruttando le parole altrui come slancio. Su Limina è da poco partita una rubrica, intitolata Gli Ironici, nella quale cerco di pormi le stesse domande, ma non rispondo con la mia opinione bensì grazie a delle recensioni e delle interviste ad autori certamente più qualificati di me. È uscito solo il primo di sei episodi, ma in questa sede proverò a illustrarvi alcuni risultati (SPOILER grande quanto una casa). Ho scoperto che:

Alcuni autori che ritenevo ironici in realtà si considerano seri, molto;

Alcune case editrici forzano la mano nelle quarte di copertina per evidenziare l'aspetto comico di certe storie;

C'è una gran confusione di termini: ironia, comicità, sarcasmo, parodia, leggerezza;

Il comico è spontaneo, quasi mai costruito o volontario, somiglia a una predisposizione;

Di queste note, alcune inaspettate, credo si possano far seguire molte riflessioni: la prima è che il comico spesso è del tutto involontario, o perché appartiene allo sguardo dell'autore e quindi si ritrova naturalmente nei testi – anche quelli formalmente più tragici – o perché non inserito consapevolmente dall'autore al momento della scrittura ma ritrovato dal lettore al momento della lettura. Del comico, quindi, non si può fare a meno: appartiene alla nostra natura di esseri umani e non potremmo liberarcene, neanche con il massimo impegno. Se sono un autore che guarda al mondo in un certo modo, quella prospettiva imprevedibile, originale, ironica non potrà mancare nei miei testi, anche in quelli tragici. Se sono un lettore che preferisce ridere, che nota le assurdità e i controsensi del nostro vivere, non potrò che trovare tracce di comicità anche nei testi più seriosi del mondo. Alle volte è il troppo serio che diventa ironico. La seriosità è la miglior alleata del comico.

Il problema più grosso, in fin dei conti, mi sembra legato al riconoscimento di ciò che intendiamo per commedia: da un lato si fraintende ipotizzando che un certo tono, una certa costruzione delle storie, una certa leggerezza siano in qualche modo sinonimi di superficialità o, ancora peggio, di stupidità. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti, si dice. Se qualcuno tende a ridere della cose della vita lo consideriamo superficiale, non abbastanza attento, non sufficientemente profondo. Dalle persone, e ancora più dai libri, si pare pretendere una grande seriosità che spieghi, illustri, semplifichi il mondo. La commedia, invece, problematizza, non fornisce risposte ma moltiplica i dubbi, sottolinea i paradossi, le assurdità, i controsensi della realtà. Questo è un discorso. L'altro potrebbe essere legato a una questione più tecnica: come si ottiene il comico? Cos'è esattamente il comico e quindi quali sono le caratteristiche che le opere dovrebbero avere? Questo è un problema dovuto alla grande varietà del comico: esiste il comico di situazione, il comico del linguaggio, il comico dell'azione, il comico del paradosso, il comico della tenerezza, il comico dell'assurdo, il comico del serioso, la satira, la parodia e il comico involontario. Solo per citare alcune varianti. Ognuna di queste combina personaggi, storie, linguaggio e obiettivi diversi, è come una formula chimica nella quale variare la concentrazione degli elementi: si ottiene sempre il comico, ma non lo stesso comico. Questa varietà forse lo rende meno riconoscibile, meno prevedibile, meno replicabile – se paragonato invece ad altra letteratura di genere, come può essere considerata ad esempio quella gialla, rosa, i romanzi d'avventura e via dicendo.

Basterebbe allora canonizzare il comico per aiutare gli autori e i lettori? Sicuramente no, il comico è per sua natura libero, e non credo che ne otterremo alcunché. Allora? Un inizio potrebbe essere quello di provare a parlare di certa letteratura, di lasciare spazio sulle riviste, sugli scaffali delle librerie, a libri che sappiano guardare alle cose con leggerezza, riempire i social anche di libri che non strappino lacrime e non giochino necessariamente con l'empatia. Prendendosi un po' tutto meno sul serio. Ma questo non sarebbe altro che l'inizio, una strada lunga per riportare il comico al centro della nostra tradizione letteraria.

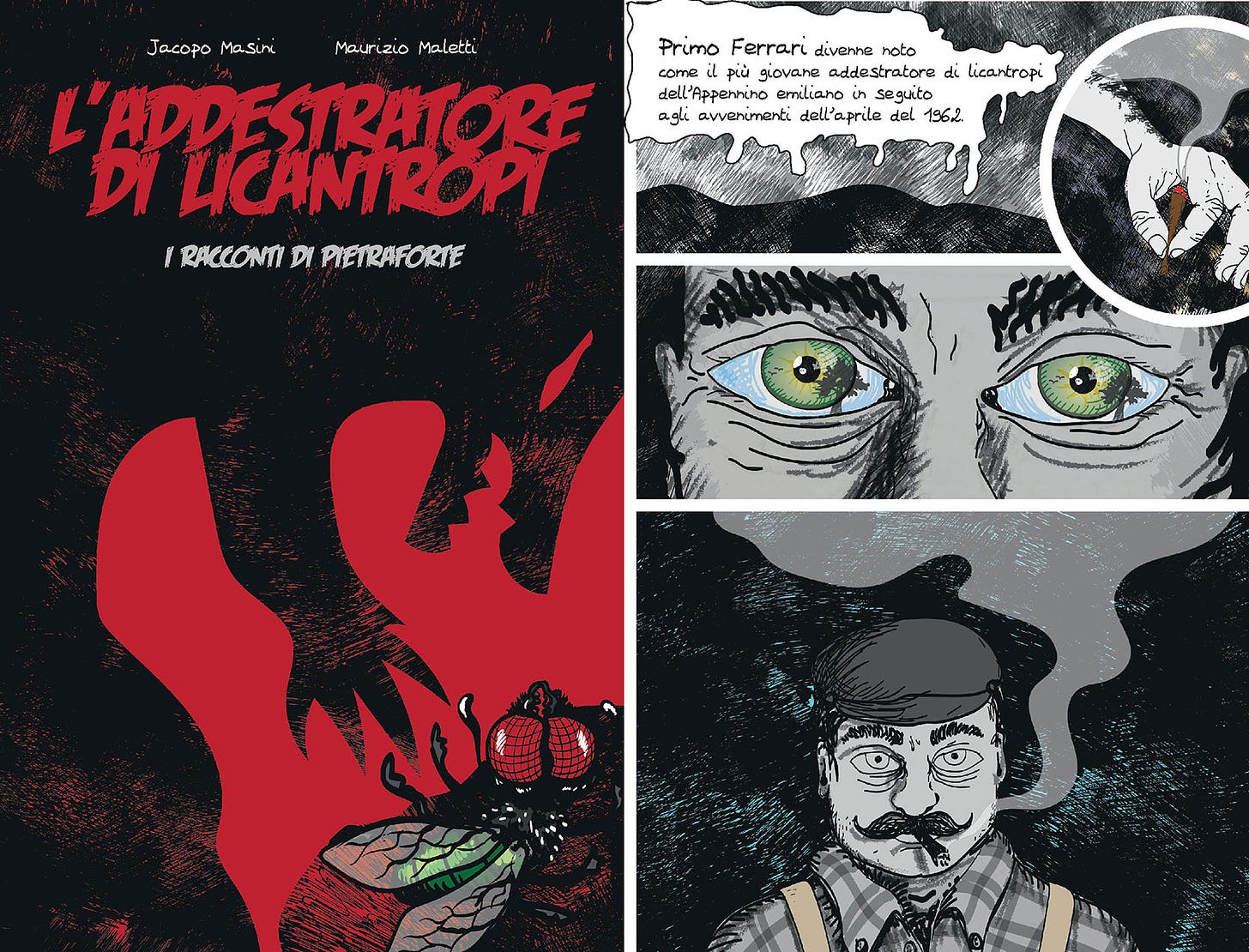

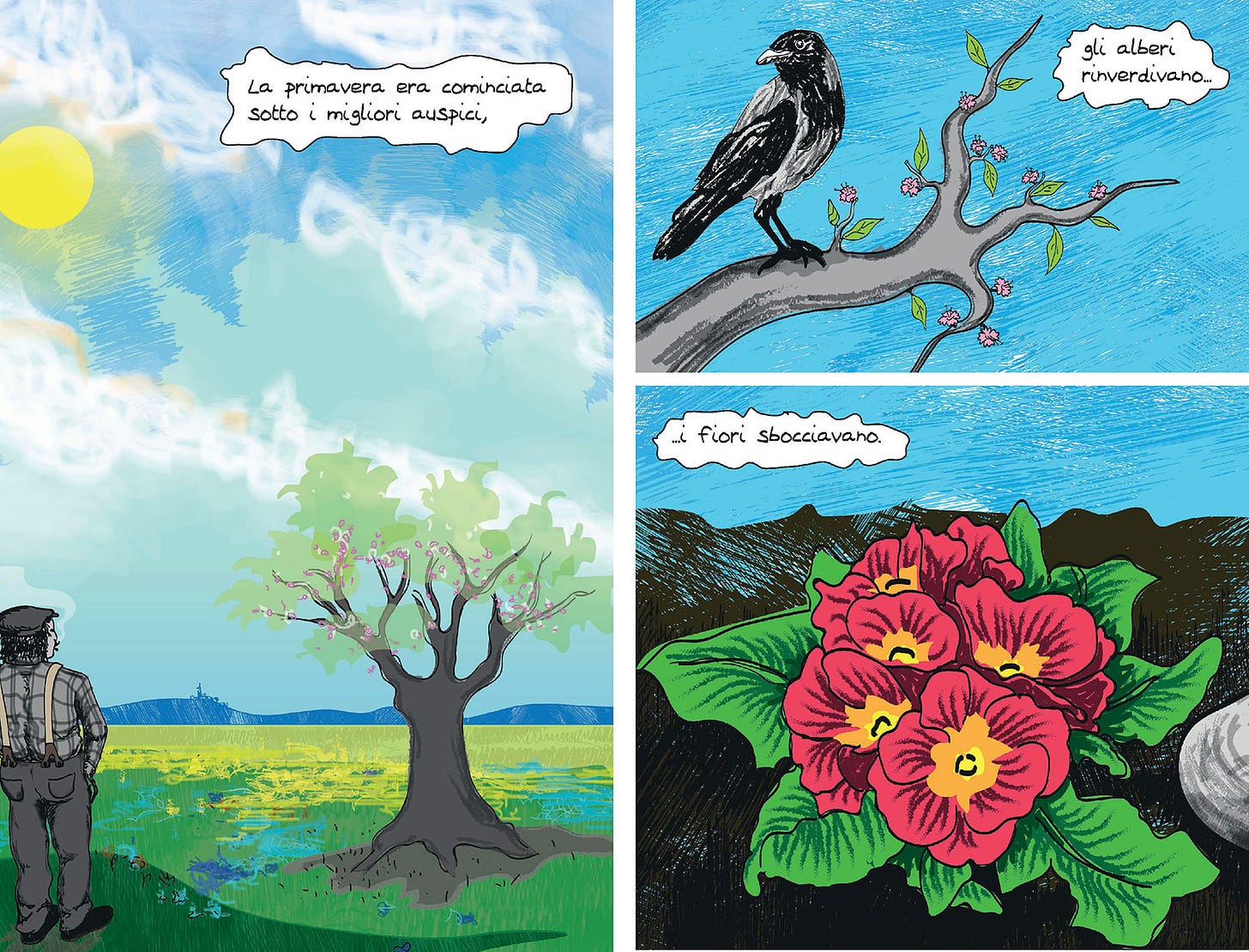

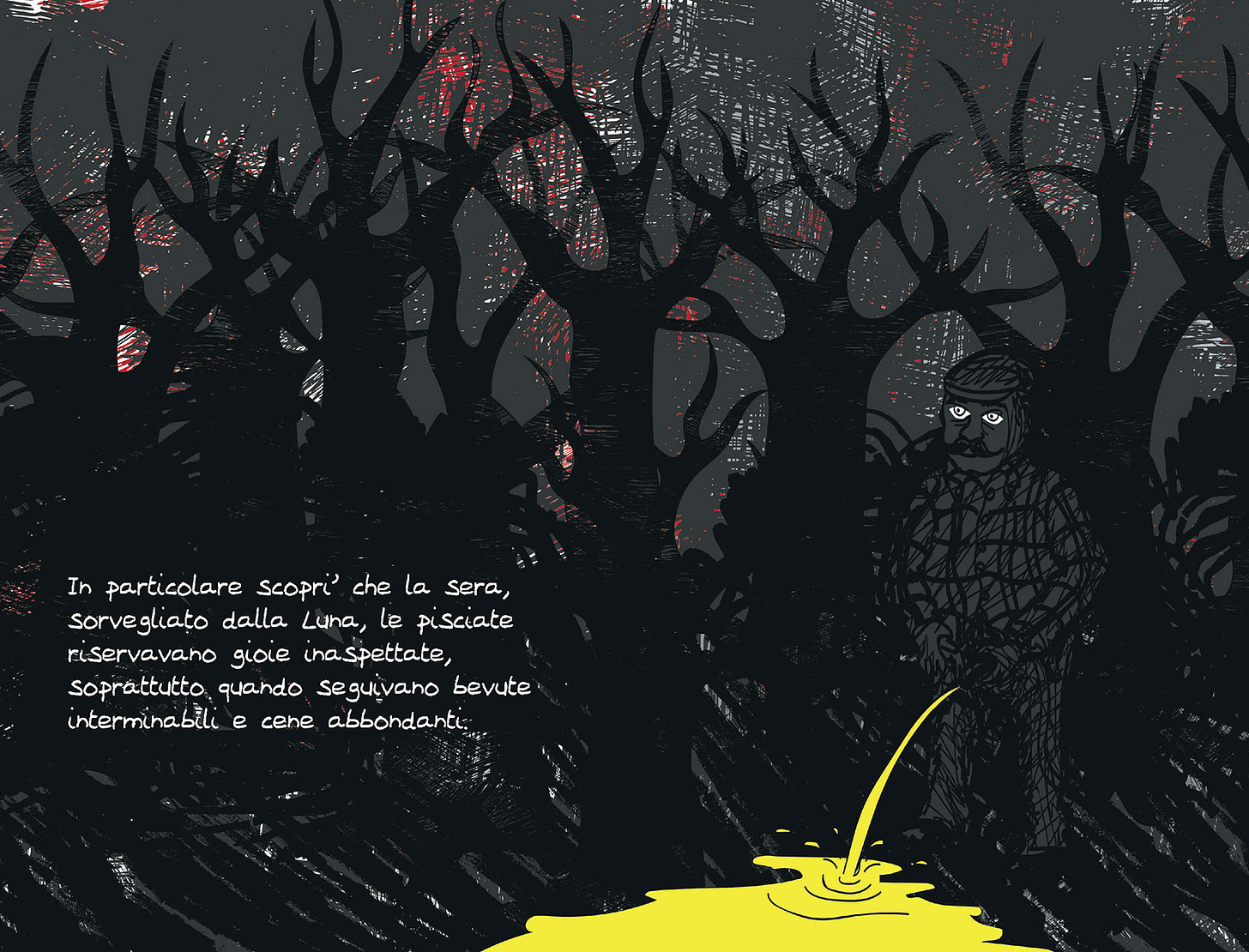

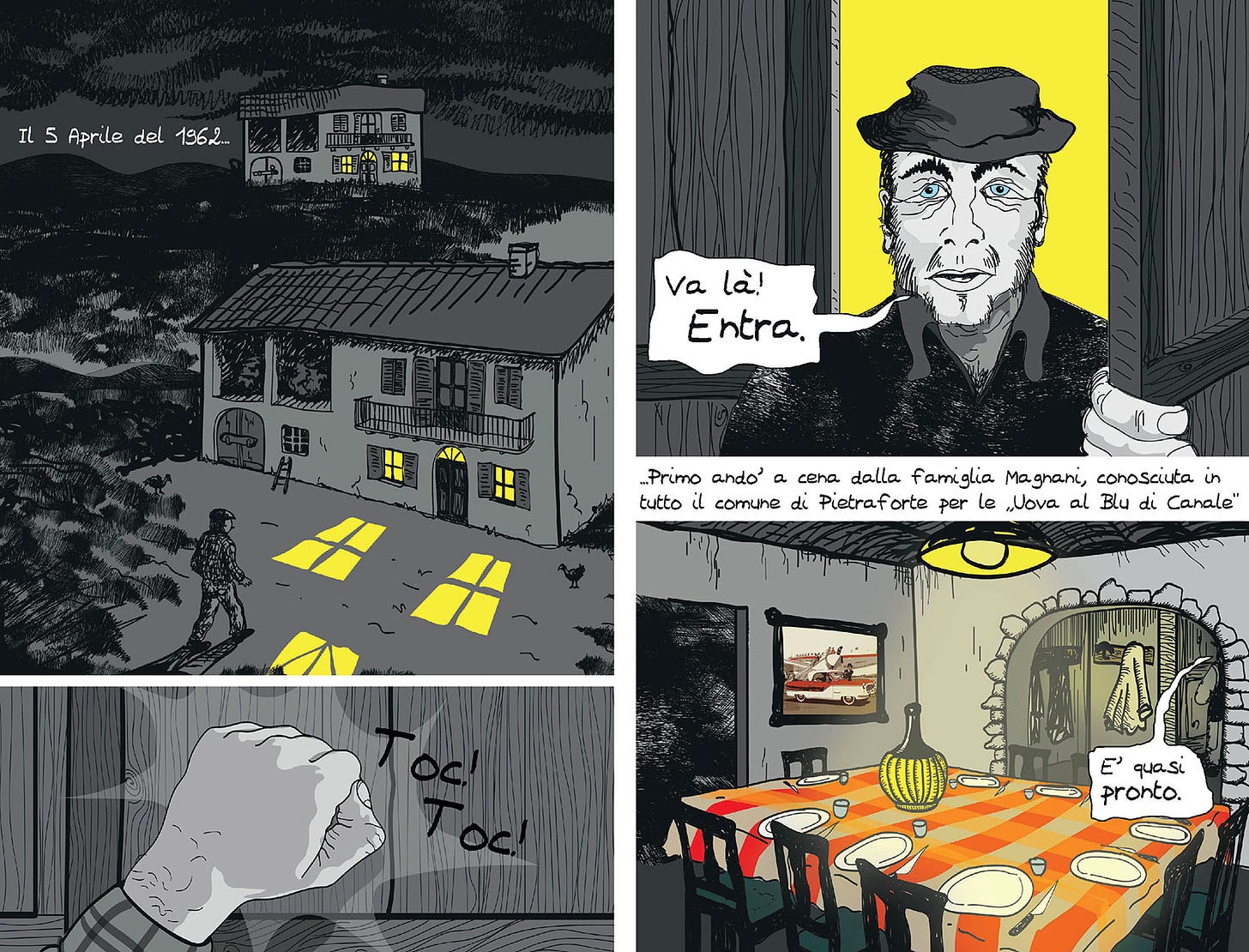

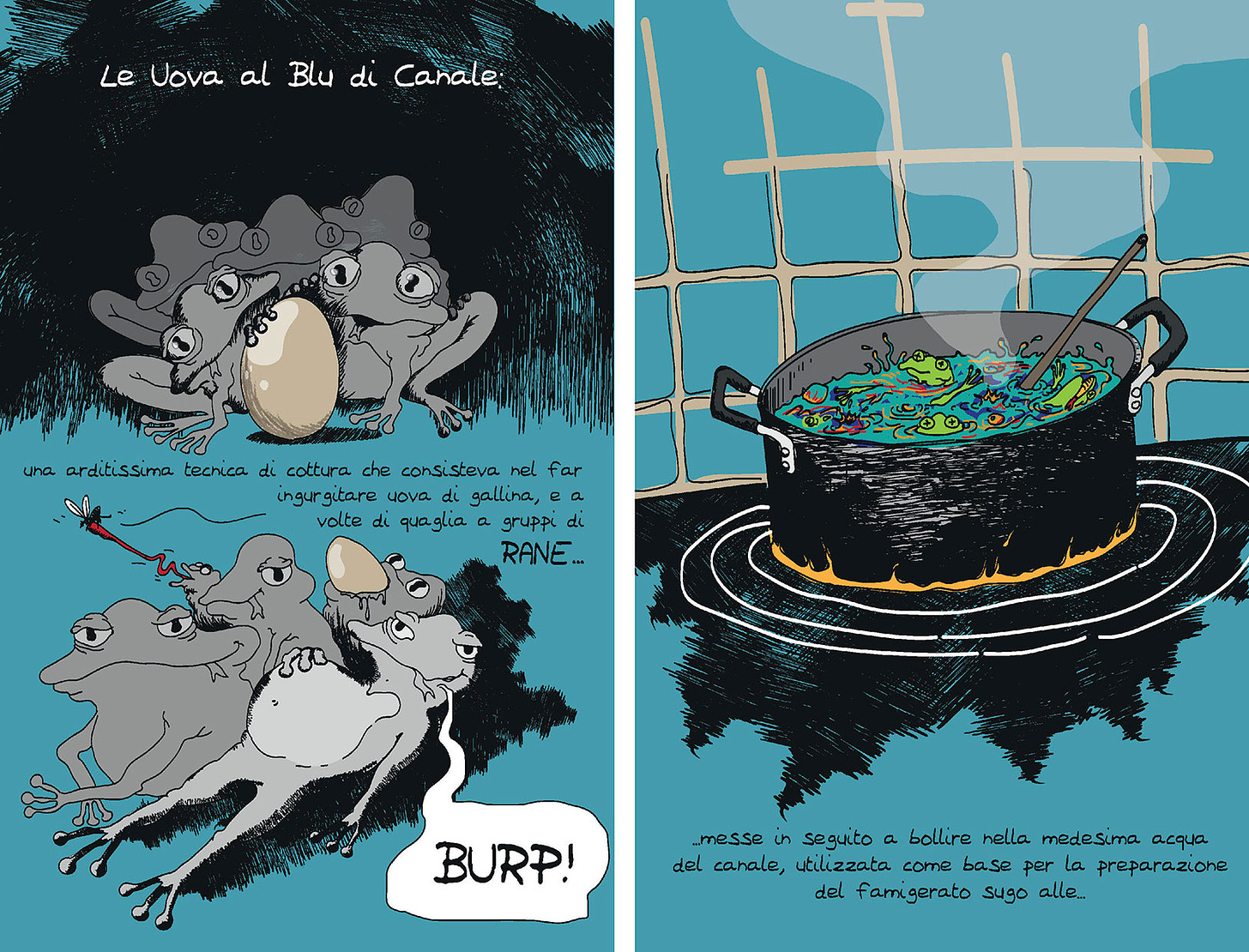

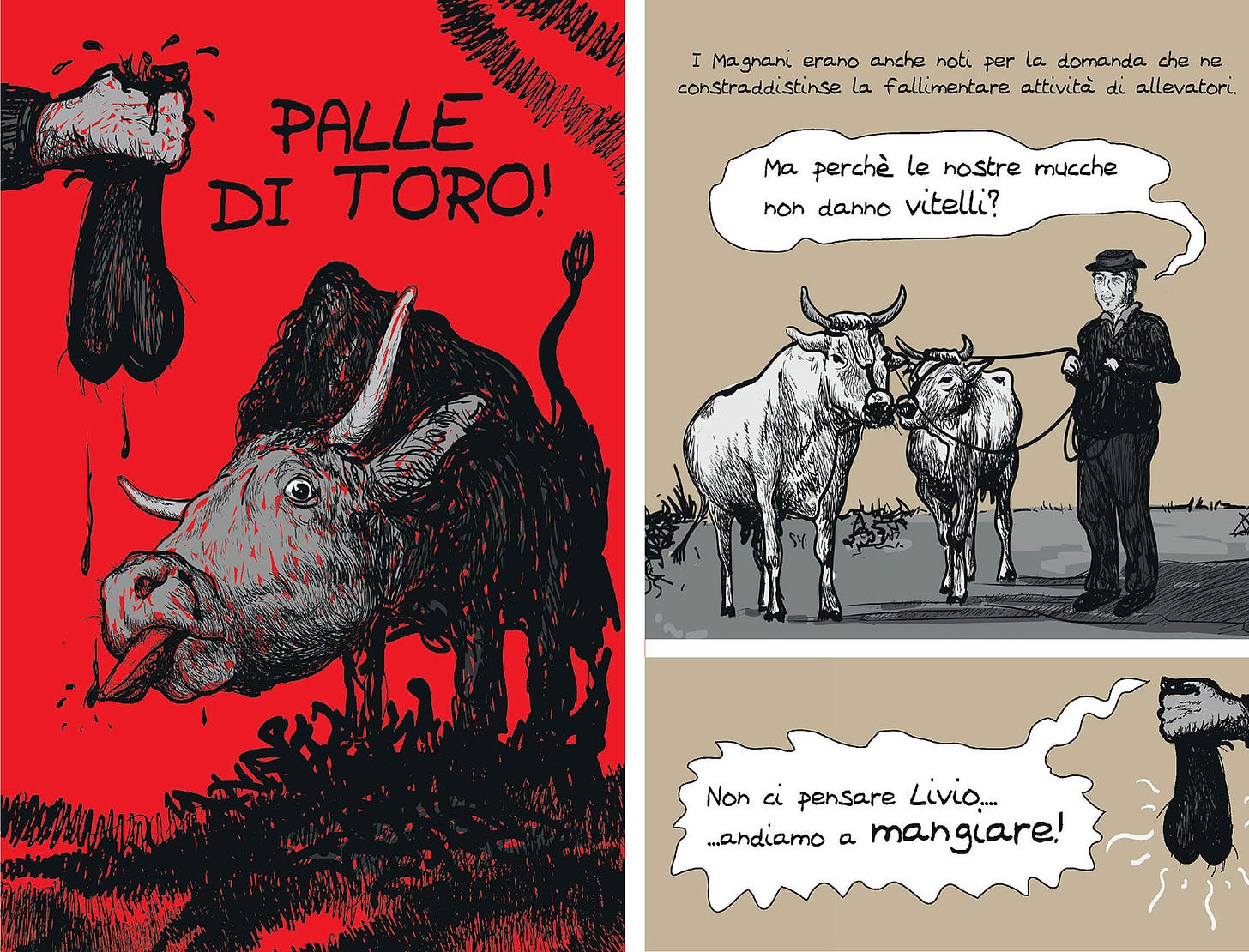

L’ADDESTRATORE DI LICANTROPI /1

di Jacopo Masini e Maurizio Maletti

Uno strano fumetto in quattro parti, questa è la prima.

ROBBABUONACHECIPIACE

Uno dei video (e dei pezzi) più belli degli ultimi dieci anni.

Tredici milioni di visualizzazioni di questo personaggio carino.

Schiacciare oggetti con le ruote is the new OM.

Robert Walser secondo Roberto Calasso, Claudio Magris, François Bondy, Giovanni Mariotti. 1978 d.C.

Le soft skills giuste per ogni necessità.

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

FORSE

Forse l’emusión pö granda dla me veta

l’é stada na not, a gh’era an stofag, an ferum,

cme pröma dal teremot,

Diu l’è gnu dentr’in d’la me camara impalpabilment

e al m’à det a te sul a te

a t’fag savé ca n’ag sum mia

*

FORSE

Forse l’emozione più grande della mia vita

è stata una notte, c’era un’afa, un fermo,

come prima del terremoto,

Dio entrò nella mia camera impalpabilmente

e mi disse a te solo a te

faccio sapere che non esisto.

(da Stricarm’ in d’na parola)