1993

di Lorenzo Palloni

(già pubblicato sulla fanzine ‘Panorama Prima dello Schianto’)

Trovate Lorenzo anche qui:

www.mammaiuto.it

www.instagram.com/lorenzo.palloni/

SCRIVERE BENE, SCRIVERE MALE

di Jacopo Masini

Una volta, molti anni fa, credo fosse il 2002, quando frequentavo una famosa scuola di tecniche della narrazione che allora si definiva tale e che si chiamava Holden – si chiama ancora così, ma adesso non è più una scuola di tecniche della narrazione e accoglie molti studenti in più di allora –, un giorno è venuta a farci lezione a scuola Laura Lepri.

Laura Lepri era molto famosa, era docente di un corso di scrittura molto in voga che aveva ereditato da Giuseppe Pontiggia, se non mi ricordo male, ed era l’editor di un sacco di scrittori famosi, in particolare di Susanna Tamaro che in quegli anni godeva ancora dello straordinario successo di Và dove ti porta il cuore, uscito nel 1994 per Baldini e Castoldi, che aveva ottenuto un successo incredibile, milioni di copie vendute, lo trovavi dappertutto anche se non volevi.

Lo avevo letto anche io andando al mare d’estate, guardando fuori dal finestrino ogni tanto, trasognato, sottolineando delle frasi che adesso non mi ricordo più – dovrei andare a vedere, dopo ci vado –, poi lo avevo prestato a mia madre e me l’ero dimenticato molto alla svelta, come capita con moltissimi libri, mica solo con quello della Tamaro. Era comunque un libro giusto, scritto bene, che filava via liscio, toccava le corde giuste, anche mentre guardavi fuori dal finestrino superando le stazioni di Savona, Varazze, Imperia, San Bartolomeo al Mare e tutte la altre per arrivare a Bordighera, dove andavo io, perché i miei nonni avevano una casa in affitto, ma questo non c’entra.

Laura Lepri venne a scuola a farci lezione, eravamo una classe di circa trenta iscritti, poi qualcuno è diventato sceneggiatore, qualcuna scrittrice, un’altra giornalista, uno ha aperto una tv in sardo, uno fa lo stand-up comedian, qualcuno non lo so, ma eravamo comunque tutti lì perché volevamo scrivere e raccontare, anche se ancora non sapevamo bene come, perché, in che modo ci avremmo sbattuto la testa o invece no, non l’avremmo sbattuta da nessuna parte, e Laura Lepri a un certo punto della sua lezione si è messa a parlare di scrittori che scrivevano bene, come dio comanda, come bisogna fare quando si scrive un libro, come Susanna Tamaro, e di scrittori che invece non sapeva neanche lei come si faceva a scrivere dei libri così, tutti sgangherati, che insultavano la nostra letteratura, come Paolo Nori.

Qui devo aprire una parentesi, che può essere utile, o magari no, ma serve per contestualizzare quello che succede dopo e cosa si è innescato nel mio cervello quando Laura Lepri ha fatto quel paragone tra scrittori che scrivevano bene come la Tamaro e scrittori che, poveretti, scrivevano male come Nori.

Nell’estate del 2002, cioè tra il primo e il secondo anno della Scuola Holden – durava due anni, da ottobre a maggio o giugno, più o meno, tutti i giorni nella aule di Corso Dante a Torino, in una bella palazzina liberty in cui c’era un’aula che si chiamava Spazione e in cui giocavamo a calcio-tennis tra una lezione e l’altra, attività in cui io e il mio compagno che poi è diventato stan-up comedian eravamo imbattibili, abbiamo anche battuto Cristiano Cavina, anche se lui nega, ma questo non c’entra e magari ne parliamo dopo –, in quell’estate per racimolare dei soldi che poi mi sarebbero serviti a Torino da ottobre 2002 a maggio 2003 per campare ero andato a fare la stagione in fabbrica alla Star di Corcagnano, una fabbrica che adesso hanno chiuso e abbandonato lì a Corcagnano con tonnellate di amianto da smaltire, dicono, ma anche questo non c’entra.

Quell’estate lì, la fabbrica, svegliarmi prestissimo al mattino per essere puntuale a timbrare il cartellino per il turno dalle 6 alle 14, oppure rimanere sveglio per andare al turno di notte, il mio preferito, dalle 22 al 6 del mattino, e non parlo del turno dalle 14 alle 22 che mi faceva cagare, non lo sopportavo perché non aveva nessun senso, secondo me; quell’estate lì, la fabbrica, mentre gli altri, anche molti miei compagni e i miei coinquilini della Holden erano in vacanza o impegnati a scrivere, mi ha fatto vedere delle cose fondamentali, secondo me. Delle cose disordinate, piene di salamoia, bagnate, che puzzavano di olio meccanico, asfalto rovente e poi bagnato dai temporali, passata di pomodoro e pomodori marci, verdure cotte, gas di scappamento dei camion e dei muletti che andavano a gasolio, del mio sudore e di quello dei miei colleghi italiani, senegalesi, eritrei, albanesi, ghanesi, nigeriani e poi non mi ricordo. Quell’estate lì avevo solo tempo per leggere, quando tornavo a casa o nelle pause del lavoro in fabbrica alla Star, neanche per scrivere, anche se avrei dovuto fare dei compiti, diciamo così, tra il primo e il secondo anno della scuola di tecniche di narrazione che si chiamava Holden, ma non ce la facevo, perché ero esausto e pensavo solo a infustare il basilico e a portare a casa dei soldi e a leggere.

Nel reparto dove lavoravamo noi, alla lavorazione del basilico, c’erano, una vasca di alluminio piena d’acqua, collegata a un rullo, poi delle gabbie di metallo con le rotelle, altre due vasche di alluminio piene d’acqua attaccate a due banchi d’alluminio, poi delle pedane di legno e dei bidoni di plastica blu alti un metro. Era tutto al centro di un enorme capannone, che conteneva anche, lungo le pareti, dei macchinari enormi collegati tra loro, altri rulli e pistoni giganti e pannelli pieni di bottoni e altre vasche. Dovevamo lavorare lì, alla linea del pesto, cioè dovevamo infilare il basilico lavato e poi lasciato in salamoia per cinque minuti dentro i bidoni, pressarlo per bene, e poi chiudere i bidoni, altrimenti detti fusti. Perciò si diceva che dovevamo infustare il basilico e noi eravamo gli infustatori.

Così, mentre infustavo e con gli amici che avevo trovato lavorando lì e coi quali facevamo cose che non si addicevano al lavoro della fabbrica, tipo lanciarci addosso il basilico fradicio di salamoia, farci trascinare come sacchi vuoti dai carrellisti in giro per il capannone, oppure tenere di notte le bottiglie di birra e vino da bere di nascosto dentro l’acqua gelida della salamoia, mentre infustavo e mi guardavo intorno dentro quegli odori e con le braccia rovinate dai gambi del basilico e le mani cotte dai lunghi guanti in lattice che indossavamo, ho iniziato a pensare che qualcosa non andava, che c’era una stonatura tra le cose che avevo imparato e studiato e che leggevo nei libri, e la lingua viva che usavo nelle giornate in fabbrica e che si portava dietro, come una specie di magnete, un sacco di storie raccontate a voce, da uno all’altro.

Durante quell’estate, mi ricordo che ho letto dei libri che mi hanno squadernato il cervello, come Il soccombente di Thomas Bernhard, Il codice dell’anima di James Hillman, Errata di George Steiner, Tutto è fatidico di Stephen King (letto tutto di notte, nei gabbiotti dello scarico pomodori, nell’attesa tra l’arrivo di un trattore da scaricare e l’altro) e, a un certo punto, Bassotuba non c’è di Paolo Nori, un libro che inizia così:

“Io sono quello che non ce la faccio”.

Un libro che inizia con un anacoluto, come capita quando parliamo, diciamo le cose a voce, iniziamo con una costruzione, un soggetto, una concordanza, poi per strada ci dimentichiamo e cambiamo tutto, ci sbagliamo. Cambiamo e facciamo male le cose. Cosa è mai questa scrittura, ho pensato? Vuoi dire che si possono davvero scrivere dei libri così, che uno mette insieme il pensiero che ‘io sono quello che non ce la fa’, con l’idea che ‘io non ce la faccio’ e alla fine salta fuori ‘io sono quello che non ce la faccio’, cioè una cosa sbagliata, fatta così male che non si può far altro che in questo modo?

Mi ricordo che dopo, tornando a casa con le braccia segnate dai gambi del basilico, che sono duri e prenderli su a brancate quasi ci si ferisce, avevo divorato quel libro, poi avevo preso gli altri libri di Nori che erano usciti, ma soprattutto, dopo tanti anni, grazie a quella specie di diapason che suonava nella mia testa come la lingua che parlavo a Parma, in fabbrica alla Star, o coi miei amici, dopo anni avevo trovato in quel libro una chiave per capire Celati, Cavazzoni, Hrabal, ad esempio, che li avevo letti, mi piacevano, ma non fino in fondo e non capivo perché. Adesso, grazie a quel libro scritto così, cioè così male e sbagliato, in un certo senso, vedevo delle cose e ne sentivo delle altre, che prima non vedevo e non sentivo.

Nel libro di Nori il narratore si chiama Learco Ferrari e racconta le cose, e si ripete spesso, proprio come una formula musicale, un pattern, e a proposito di pattern poi devo raccontare una cosa che riguarda Carlo Boccadoro, Steve Reich e il Minimalismo, ma lo faccio dopo, un’altra volta, che anche il Minimalismo era una cosa tutta sbagliata e fatta male, quando l’hanno suonato per la prima volta.

Comunque, nel libro di Nori, comprato nel 2000, quando è stato ripubblicato da Einaudi Stile Libero, ho segnato dei passaggi, delle frasi, tipo, a pagina 58:

“Adesso son messo che scrivo tutti i giorni tre pagine al giorno. Scrivo, rileggo, correggo e riscrivo tre pagine al giorno. Moltiplicato per tracentossessanta fa milleottanta. Questo significa che, alla fine di ogni anno solare, io ho milleottanta pagine rivedute e corrette. Diviso per centocinquanta, fa sette virgola due. Allora, ogni anno, se andiamo avanti così, io scrivo sette romanzi virgola due”.

È un passaggio che ho preso aprendo a caso, ma ci sono già troppi pronomi io e delle cose strane secondo Laura Lepri.

Per dire – sono andato a prenderlo – dentro Va dove ti porta il cuore, anni prima, mentre guardavo trasognato il mar ligure dalle parti di Varazze, avevo segnato questa frase:

“L’amore non si addice ai pigri, per esistere nella sua pienezza alle volte richiede gesti precisi e forti. Capisci? Avevo mascherato la mia vigliaccheria e la mia indolenza con l’abito nobile della libertà”.

Oppure:

“Nessun bambino può vivere senza amore. È per questo che ci sia adegua al modello richiesto, anche se non ti piace per niente, anche se non lo trovi giusto”.

Che adesso, immaginare di andare in fabbrica, entrare alle sei del mattino, infilare i guanti di lattice, andare dal mio amico Davide e dirgli ‘Sai, Davide, ho capito che ho mascherato la mia indolenza con l’abito nobile della libertà’, secondo me mi avrebbe chiesto se ero sicuro di star bene.

Quindi, quando poi, dopo l’estate in fabbrica, passata a infustare e leggere, è arrivata Laura Lepri alla Scuola Holden che con aria seria ha detto che la Tamaro sì che scriveva bene, mica quel Paolo Nori lì, io ho alzato la mano e, visto che avevo letto una recensione di Bassotuba non c’è scritta da Cesare Garboli e pubblicata sull’Indice dei libri del mese, se non mi ricordo male, ho detto ‘Scusi, ma Cesare Garboli ha detto che Paolo Nori ha ridato smalto alla nostra tradizione granguignolesca, al nostro gramelot, e che è avanguardia’ e Laura Lepri si è fermata, mi ha guardato seria e ha detto ‘Ah, Garboli ha detto così?’, ‘Sì’ ho detto io e poi lei ha cambiato discorso.

E allora ho pensato che non bisognava mica migliorare, non dovevo mica imparare a fare le cose come andavano fatte, a farle bene, ma a farle male. Era farle male la parte difficile.

LE ALI DI ORNELA

di Davide Bregola

Mi era venuta la fissa per Ornela Vorpsi. Un po’ perché aveva fatto l’accademia di belle arti in Albania e poi a Milano alla Brera, un po’ perché era fotografa e nelle prime copertine de Il paese dove non si muore mai e La mano che non mordi c’è lei raffigurata di spalle con un vestito rosso nel primo e con due ali dipinte sulle scapole nel secondo. Soprattutto scriveva direttamente in italiano pur avendo l’albanese come lingua madre. Mi ero persino comprato una plaquette color fucsia, di Nottetempo edizioni, nella quale l’autrice accompagnava, con didascalie, foto di particolari in bianco e nero scattati da lei stessa. Mi interessava tutto di questa scrittrice. Uscita da chissà dove nel 2004, per la casa editrice francese Actes Sud aveva esordito e, successivamente, pubblicata da Einaudi con meritevole sagacia. Chi era la Vorpsi? Da dove saltava fuori?

Quando cercavo storie senza troppe balle, mi rifugiavo sempre e solo negli stessi libri di Agota Kristof e in Cani selvaggi di un’autrice dal nome impronunciabile: Humphreys. Leggevo e rileggevo quei quattro o cinque romanzi e racconti. Poi ho scoperto questo libro dolce e violento in cui un “Io” di sette, tredici e ventidue anni racconta come vive una bimba, un’adolescente e una donna sotto il regime di Hoxha in una società chiusa e maschile. Nulla di politico però. Non ho mai creduto alle storie in cui la politica non fa da sfondo ma è in primo piano. Qui il regime è solo un velato pretesto per raccontare la contemporaneità: “Di polvere e fango è fatto questo paese: il sole brucia a tal punto che le foglie delle vigne si arrugginiscono e la ragione comincia a liquefarsi” scrive la Vorpsi. È tutto così, pieno di poesia. Penso che la grazia narrativa sia stata raggiunta dall’autrice proprio perché ha avuto la fortuna di usare un italiano da straniera, senza orpelli, senza troppi aggettivi inutili, lontana dai modi di dire mediatici di chi ha troppa confidenza quotidiana con una sintassi e un lessico corrotti dall’uso. Lei no. Lei ha una prosa immaginifica dall’andamento forte. Se l’avete letta capite cosa intendo. Roba di pelle, più che di testa. Che donna! Il paese dove non si muore mai è formato da quadri i cui titoli hanno termini evocativi: Corona di Cristo, Sogno, Acque, Sangue rosso sulla neve bianca, Giardino d’Infanzia…situazioni narrative come poesie di Adonis, Ismail Kadare, e, ma non so perché, Rumi. Leggo lei e l’estetica è messa da parte per tirare fuori qualcosa di ancestrale, forse qualcosa che precede il linguaggio. Potrebbe essere un nostro Sud, quell’Albania raccontata. Potrebbe essere un profondo Nord. Non mi sarei sorpreso se questi episodi fossero ambientati, che ne so, a Vicenza o a Catanzaro. Invece è Tirana. Ma sarebbe riuscito un narratore italiano o una narratrice a raccontare con questa spietatezza? Questa spregiudicatezza? Questa semplicità? Probabilmente dopo di lei sì. Prima di lei no. Per questo credo nelle storie e nei romanzi della Vorpsi: perché ampliano possibilità. C’è qualcosa del fotografo albanese Gjon Mili nella narrativa dell’autrice. Ma ci leggo anche tanto neorealismo ben digerito. Qualcosa di internazionale e di balcanico.

Poi c’è La mano che non mordi che per me è un romanzo di viaggio, anche se racconta lo spaesamento vissuto da un’emigrata, anzi per essere precisi da un’apolide quale, forse, è l’autrice stessa. Un romanzo le cui tappe sono pittoresche: Sarajevo, Tirana, Bosnia, Albania, Serbia, e per noi che andiamo a Pinarella di Cervia o a Rosolina, sembra un viaggio strano. Invece quello è il vero viaggio, in cui la protagonista incontra persone da Mille e una notte, e parla con tutti, dai tassisti ai gestori di trattorie, ma sempre con la mente rivolta ai grandi artisti: “I miei sensi sono inturgiditi e svegli in maniera diversa dal consueto. La novità mi richiede un’attenzione che mi costa cara, perché mi do senza protezioni (per questo ho sempre amato la gente che non sa misurarsi e si sovraespone: Majakovskij, Esenin, Sacher-Masoch, Van Gogh, Robert Walser, Simon Weil eccetera).” scrive l’autrice e mi fa venire in mente l’Handke più in forma degli anni ’80.

Spesso nei suoi libri tragedia e ironia convivono egregiamente. C’è questa raccolta di racconti, Bevete cacao Van Houten! che ne è un esempio perfetto. Moma, la bisnonna senza età, che chiama la morte e non arriva. Petraq il pittore dei colori rossi, dal corpo fragile e minuto, a cui il tempo toglieva ossa e cervello. Gazi il meccanico prestante e virile che voleva essere un chitarrista e voleva attraversare l’Adriatico. Sono storie che forse Hrabal avrebbe potuto apprezzare, storie a volte surreali ma possibili. Ornela Vorpsi scrive tenendo sempre a freno il folklore e nelle sue storie non c’è mai quel fastidioso esotismo che alcuni scrittori a volte usano per accattivarsi i gonzi lettori europei di un certo tipo. Poi c’è questo potente martello che è Viaggio intorno alla madre. Un romanzo che racconta di un bimbo, una madre, un padre e un amante. Succede che il bimbo ha la febbre e la madre vuole comunque, a tutti i costi, vedere l’amante. Perché? Perché oggi vuole toccare ancora un po’ quello che brucia. I rapporti di coppia sono complessi, a volte. La maternità anche, così come il senso di colpa. Ma la vita e l’istinto spesso ci impongono di agire. Romanzo molto francese, questo. Alla Marguerite Duras, se la Duras usasse la lingua come un maniscalco. Questo Viaggio è un chiodo piantato dritto dentro agli stereotipi per farli sanguinare. A proposito di stereotipi, un pomeriggio facemmo un incontro pubblico con Ornela per presentare i suoi libri. Quella volta arrivò all’aeroporto di Bologna e ci trovammo catapultati in una meravigliosa sala affrescata di un palazzo rinascimentale. L’organizzazione aveva pensato di farci accompagnare da una fisarmonica piangente dai ritmi vagamente balcanici. Come se ogni volta che un italiano entrasse in un altro Paese arrivasse uno col mandolino a suonare Funiculì Funiculà. Vabbè. Alla fine non ci stava così male, quel suono, ma non è questo il punto. La Vorpsi parlò molto di arte e di cinema, di trasgressioni linguistiche e di Primo Levi. Un’autrice dalla visione internazionale, poliglotta. Quando uscimmo ci rilassammo a guardare vetrine sotto i portici: vestiti, borse, scarpe…aveva un particolare fiuto per gli oggetti belli. Mi trovavo sempre d’accordo con lei. Ci raggiunse un poeta. Ascoltava, parlava poco. Successivamente il poeta, espertone di donne, mi disse che se una donna albanese dice che quella cosa in vetrina è bella, tu gliela devi comprare, perché lei vuole concedersi. Rimasi basito, buttai lì una risata scema. Non potevo credere che un uomo, un poeta, la pensasse così. Eppure. Un giorno andai a Parigi a vedere la retrospettiva su Giacometti al Pompidou. Alloggiavo in una specie di hotel a ore, economico, sporchissimo, ma chiamai la Vorpsi e pranzammo assieme nei pressi del Beaubourg. Mi presentò suo marito, un uomo altissimo e muscoloso che si occupava di moda. Parlammo per molto tempo di borse, ma ogni riferimento aveva connotazioni artistiche: la borsa degli strumenti per la scultura di Giacometti, la borsa di chi abita alla Rive Gauche, la borsa perfetta per una scrittrice. Ornela Vorpsi disse che nella borsa servivano strumenti per sentire il mondo. Mi piace sempre tutto di lei, anche le sue opere pittoriche alla Hockney. Mi piace anche il suo francese.

IL PUNTO DI VISTA DEI DENTI

di Alessandra Minervini

Siamo nati tutti senza denti. Tutti senza nome.

(Colapesce, Totale)

Lo sguardo dal dentista sceglie. Anche se io guardo lui: è lui che comanda guardando me. Apri la bocca, apri bene, apri grande, apri bene, apri bocca, tieni aperta grande. Mi sono spesso vantata di avere una soglia del dolore alta, quando si tratta di denti. Più di una volta mi hanno fatto i complimenti, sin da piccola. Brava, come sopporti bene. Dovrebbero prendere esempio da te, tutti gli altri. Non ti lamenti. Stai su. Allora l'anestesia non serve. Il martelletto è leggerissimo. Ce la fai. Ma che brava. Come sopporti. L'anestesia brucia, è solo un po' amara, che vuoi che sia. Sopporta. Il martelletto sulle pareti dentali è cupo. Ma tanto tu sopporti.

Così, per anni.

Se un giorno dovessi raccontarmi in un memoir, comincerei dai denti. I denti miei, i denti di famiglia, i denti di chi c'è stato, di chi è sparito, di chi c'è. Le persone le ricordo dai denti. La forma tonda, la consistenza morbida, la patina splendente, le ombreggiature porose, le imperfezioni, le schegge mancanti. Gli spifferi tra gli incisivi, i canini accatastati in un abbraccio non consenziente. Davanti a un bambino con la finestrella centrale a prendere aria, come si dice da queste parti, mi viene un senso di commozione e di tenerezza. Vorrei accarezzare quel vuoto che si è creato nella bocca, avverto la mancanza come quando non vengono le parole per raccontare. Non ne parliamo con i neonati senza denti. Quando piangono, spalancando la bocca in segno di crocifissione, l'unica cosa che vedo è il vuoto, senza denti. E mi innervosisco. Un moto egocentrico di cui ai neonati non frega niente. Eppure mi coinvolge come se mancasse qualcosa a me, nella bocca così come nella vita.

Qualche anno fa vidi mia nonna senza dentiera, piansi per giorni interi. L'andai a trovare facendole una sorpresa, e scoprii che nella bocca non aveva niente. Si impossessò di me l'immagine di una bambola fatta a pezzi, di una pianta sbranata dal vento, dell'acqua del mare posseduta dagli scarichi petroliferi. Le chiesi se avesse fame. Feci un'equazione inquietante delle mie: bocca indecorosa, fame insoddisfatta. Invece lei mi sorrise, comprendendo il mio imbarazzo. Ma non si scusò. Quando è morta, mentre liberavo la casa dagli oggetti biodegradabili, in una scatola di latta, quella blu dei biscotti danesi, c'erano le sue vecchie dentiere. (Immagino che la nuova, l'ultima, stia con lei adesso.) Accarezzai le dentiere senza provare niente. A parte una profonda gratitudine verso quella finzione narrativa grazie alla quale mia nonna mi ha assicurato i suoi sorrisi.

I denti sono uno scudo, rendono gli esseri umani tali: li fanno parlare, odiare, mangiare, mordere, amare. I denti sono infedeli. Le storie nascono nei denti.

Ho conservato una bibliografia sui denti e sono profondamente invidiosa di Bram Stoker, Valeria Luiselli, Domenico Starnone, Zadie Smith e i loro fottutamente bellissimi romanzi sui/con i denti.

Poi è arrivata l'esperienza degli ultimi mesi. È cominciato tutto dopo l'estate. Nel limbo di settembre. Sentivo un freddo tra i denti che ho sopportato fino al mio compleanno, fine ottobre. Poi ancora ho aspettato Natale. I molari erano la mia bussola infelice. Non avrei mai immaginato che tre denti potessero avere, e trasmettermi, una sensibilità tale. Sul lato sinistro non potevo più bere, mangiare. Era diventato difficile anche pulirli. Ho iniziato a scocciarmi di soffrire. Sono tornata dal dentista. Bisogna fare l'impianto, denti nuovi. E che ci vuole. A parte le rate da pagare, il dolore ai denti non ha segreti per me. Sopportare lo sfottimento in mezzo ai denti posso inserirlo nel curriculum alla voce "altre esperienze".

La mattina in cui torno dal dentista, per cominciare lo smontaggio dei denti, le cose non vanno come immaginavo. Mi viene da piangere, il fastidio che provo mentre mi smantellano la bocca sfocia in un dolore che non so contenere. Dopo la prima mezzora, mi rendo conto che la soglia di sopportazione si è abbassata molto in questi ultimi due anni. Da quando, cioè, non tornavo a curare qualcuno dei miei mal di denti. Anche questo cambiamento sarà colpa del Covid 19, della pandemia, del lockdown, delle mascherine e del gel di merda disinfettante. Ormai, è automatico pensarla così.

Tra i vari intervalli che le operazioni orali necessitano: impronte, smantellamento, prova dei provvisori, inserimento dei provvisori, capsule e contro capsule, controllo gengive infiammate e via discorrendo passano due mesi. Nello stesso periodo scopro On becoming a god. Una serie tv di quelle che guardo con ossessione. Mi piace moltissimo, ma mi vergogno a dichiararlo dal momento che il godimento sfocia in una vera e propria dipendenza. Kirsten Dust interpreta Krystal Stubbs, una giovane vedova, impiegata come factotum in un parco acquatico nei pressi di Orlando, all'inizio degli anni novanta. È una donna ambiziosa, morde la vita. Lo fa con l'apparecchio fisso ai denti. Nel primo atto della serie, il sorriso della protagonista è imprigionato in una gabbia orale. Come il suo talento. Un talento mediocre, ma pur sempre un talento. Quando decide di prendere in mano il suo destino, e farsi prendere in giro da FAM, la classica truffa a sistema piramidale (molti riconosceranno la beffa del metodo Ponzi), annebbiata dal classico sogno americano di diventare ricchi e famosi grazie a un colpo di fortuna (e fottendo il prossimo), la sua vita prende una piega entusiasmante. E la serie pure. La scena che sigilla l'arco di trasformazione di Krystal ha a che fare con i denti. Davanti allo specchio, il fumo della fama facile che le brilla negli occhi, Krystal/Kirsten osserva la prigione che ha in bocca; lentamente, con una pinza da lavoro, inizia a scorticare l'apparecchio. La scena dura il tempo che una persona ci impiega a staccare il filo spinato in mezzo ai denti. Nel caso in cui abbia avuto il coraggio di farlo. Io non l'ho mai fatto. Ma non ho nemmeno mai portato l'apparecchio. Ci ho provato a convincere il dentista, da ragazzina. Ce l'avevano le mie amiche, io no. Mi sentivo dalla parte giusta, quindi perfettamente inutile. Volevo parlare storto come loro, sputacchiare alla prof durante l'interrogazione di greco, girarmi i ragazzi con la moneta della compassione, ostentare fragilità con chiunque appartenesse al mondo adulto. Invece ho atteso che le mie amiche lo togliessero, alcune ci hanno messo anni. Non dico che le ho invidiate, ma sentivo che loro avrebbero avuto sempre qualcosa da dire con le altre persone pur di distrarle dai propri denti. Io dovevo invece continuamente inventare storie per ovviare al mio mutismo selettivo.

Da quando Krystal si stacca l'apparecchio, per On becoming a God è stato amore. Avevo già dei sentori amorosi, l'attenzione si spostava di continuo sul suo sorriso ingrato. Ringrazio gli sceneggiatori che hanno focalizzato in un'imperfezione ai denti il lato mancante, il ghost, del personaggio principale. Ho goduto molto, la sera sul divano davanti alla disperazione di Krystal. Anche se la mattina sono tornata dal dentista, confrontandomi malinconicamente con l'abbassamento della soglia del dolore. Ai denti, a tutto. Mentre i molari fetenti venivano triturati per fare spazio ai provvisori e poi ai sani, ho capito che se qualcuno mi dà fastidio mi indispongo e lo faccio notare. Non mi trattengo più. Un sentimento di intolleranza così lo provo solo quando sto realmente scrivendo una storia. Eppure, a me sembra di non scrivere niente di mio da due anni. Per il mio corpo sentimentale non è così. Sono dentro le cose della scrittura.

Mentre il freddo dentale tocca il punto più alto, fregandomene del piglio terso di noia del dentista che mi ha spalancato la faccia infilandomi una sorta di speculum vaginale tra i denti, gli dico: no, non posso aspettare, mi stai facendo veramente male, vado in bagno, devo fare pipì. Mi alzo, con la bocca spalancata in modo artificiale, e il camice usa e getta addosso. Faccio la pipì e piango un po'. La risacca delle sopportazioni interiori che si esteriorizza. L'unico pensiero che mi risolleva è che appena ritornerò a casa potrò guardare una puntata della serie e mettermi a scrivere. Scrivere, durante lo smantellamento dei denti mi appare l'unica motivazione alla resistenza.

Giorni, mesi e settimane. Gli interventi ai denti proseguono fino a terminare. On becoming a God pure.

L'ultimo giorno il dentista mi congeda omaggiandomi dei tre calchi della mia dentatura. Mi prega di conservarli, non si sa mai. Sono le prove della morte della mia sopportazione, penso. I calchi sono colorati. Alcuni rosa pallido, altri più sul lilla. Sono orrendi, per quanto falsi contengono una verità eterna. A casa li denudo della busta ingienica che li contiene, li poso sul tavolo dello studio, la camera principale della casa, come centrotavola. Fotografo i calchi in mezzo ai libri confusi che non so mai dove riporre, tra le letture o le non letture o le prossime letture. Stanno bene, le impronte dei miei denti in mezzo alle storie.

Accendo la tv, a pochi centimentri dal tavolo imbandito dei miei denti. Non posso rivelare la fine della serie, ma posso garantire che si resta a bocca aperta, i denti non c'entrano. Non serve avere un colpo di scena se è il personaggio a contenere uno o più aspetti da colpo di scena nella sua storia, passata e presente; nel suo carattere e nell'atteggiamento verso la vita. Con quell'apparecchio ai denti Krystal ha fatto crollare la statua di un dittatore, a forza di colpi di rabbia. On becoming a God scoperchia i falsi desideri, mette in luce quelli autentici seppure stronzi. E adesso non c'è apparecchio che tenga. Andatevele a prendere le storie. Liberare i denti, liberare il talento. Nutro il sospetto che sia un'altra equazione inquietante delle mie a risolvere la questione. Troppa sopportazione, troppa repressione creativa. Grida, scrivi.

LA PAURA, SE LA CONOSCI LA EVITI.

E SE LA EVITI, HAI UN PROBLEMA.

di Paolo Di Orazio

(dall’introduzione al libro Zio Tenia, racconti bestiali, self published, 2021)

Cosa è la paura?

Io ho iniziato a scoprirla presto.

Nessuno ama la paura, ovvero, pochissimi.

Perché tanto disprezzo? Mah. In realtà, scopri di avere un mondo dentro che non è fatto solo delle cose che raccogliamo coi cinque sensi e del cibo che mangiamo.

Il mio primo impatto con la paura è avvenuto in riva al mare, in una spiaggia di cui nessuno in famiglia ricorda la località. Forse non sapevo nemmeno leggere e scrivere, il ricordo è così lontano che lo associo alle foto in bianco e nero degli album fotografici di famiglia che sprofondano negli anni Cinquanta.

Ho questa immagine di un tronco d’albero senza radici né fronde abbandonato sulla spiaggia, una carcassa di legno forse mezza carbonizzata. Il mare incazzato, il cielo bianco di nuvole. Quelle cose schiumose che sbattono a ritmo ipnotico e minacciano di avvicinarsi e attaccare mi fanno paura, penso ce l’abbiano con me e stiano prendendo la rincorsa per venirmi addosso. E il tronco, quel corpo scuro con gli estremi aguzzi forse vuole mordermi i piedi. Piango disperatamente. Mi rifugio tra le braccia di mia madre cercando di mettere i piedi al riparo nelle scarpe, sandaletti rossi, quelli coi buchini in punta. Poi, null’altro. Probabilmente è il 1968, ho due anni, poiché il secondo ricordo preciso che ho, di quella vacanza, è legato a un albo a fumetti di Batman, il n.39 della serie Mondadori.

L’aspetto meraviglioso della sequenza che vi ho narrato è che nessuno, come detto sopra, ne sappia qualcosa. E allora, come faccio ad avere memoria di questo momento? Si tratta di un vecchio sogno? O del fantomatico ricordo di altre vite, una memoria ereditata, o addirittura la scena di un film visto in tivù sulle ginocchia di mia madre, una scena assorbita in tutta la sua espressività dalla mente e dalle sensazioni impreparate alla luce catodica di un aggeggio parlante sul mobile del salotto come fosse un’esperienza diretta?

Non c’è risposta. Le uniche cose chiare sono l’immagine e il mio Batman (che in realtà era stato acquistato da mia sorella).

Ciò che conta, alla fine, è il risultato. Poiché, se arretro verso i ricordi veri, so bene di avere sempre avuto paura dell’acqua. Se tutt’ora penso a quanta, provo un pungolo al cuore.

Avevo una maledetta paura dell’acqua.

La cosa era dannatamente fuori controllo. Non riuscivo a lavarmi il viso, non sopportavo l’idea di farmi la doccia e venire accidentalmente incappucciato dal velo d’acqua sul volto. Mi sentivo soffocare solo se l’acqua mi colava sulla testa. Al mare dove andavo da bambino, un vicino di ombrellone raccolse un ciuffo di alghe dalla riva e me le strofinò in faccia. Intendeva umiliarmi per il fatto che avessi il terrore di entrare in acqua. Non un bullo di zona, ma un signore di una certa età. Ero piccolo, e questo scherzetto lo pagai col terrore aumentato di qualcosa di viscido che a mollo mi avrebbe sorpreso e soffocato. Negli anni seguenti, cercai timidamente e con gran coraggio di bagnarmi in mare, ma appena il livello dell’acqua saliva alla pancia, anche con la calma piatta, avevo attacchi di panico, mi si mozzava il respiro. Potevo calmarmi soltanto fuggendo sul telo a giocare con la sabbia o stando disteso al sole per ore (infatti sono leopardato di macchie solari). In famiglia, poi, l’idea-geniale. Negli anni Settanta, se ti faceva male un dente per una piccola carie, te lo strappavano senza tanti complimenti (mi è successo anche questo, con conseguenze che pagherò fino alla morte, ma è un’altra storia). Così, l’unica chance che mi prospettarono per risolvere l’affare idrofobia fu quella di iscrivermi in piscina.

Cooosa? Io? siete pazzi?

Metodi vintage: chiodo scaccia chiodo. Naturalmente, trovai non solo acqua calda che puzzava di cloro, ma anche un istruttore-aguzzino di merda. Pareva aspettasse solo me. Paura dell’acqua? Ti sollevo di peso e ti butto dove non tocchi, così impari. Non so quanti litri di brodo di umanità io abbia bevuto e puntualmente rigettato di fronte agli altri ragazzini. I quali ridacchiavano vedendomi come uno sfigato (figuriamoci, in periferia). Un mese così, due volte a settimana.

Correva l’anno 1974. Mia sorella aveva comprato Burn dei Deep Purple e lo ascoltavamo a rotta di collo. Diventò da una parte la miccia del desiderio di suonare la batteria, e dall’altra la colonna sonora delle mie angosce natatorie. Tant’è che, tutt’ora, quando lo ascolto si ravvivano le emozioni trucide che provavo nel tragitto casa-piscina cercando di aggrappari a un pensiero bello (le canzoni, la batteria) e farmi coraggio verso il patibolo acquatico. Invece, i Purples mi offrirono il brano Mistreated, che divenne maledettamente la ost della tristezza che sentivo e che nessuno comprendeva delle mie sofferenze. Cazzo, ho pianto un casino. Certo, non sono morto, ma il terrore dell’acqua mi si è accollato fino all’età di venti anni. Mi sentivo costretto a lavare il viso come i gatti, inumidendo le mani sotto il rubinetto perché, in questo modo, l’acqua nella conca delle mani non mi avrebbe soffocato. Niente doccia, potevo solo stare a mollo nella vasca lavandomi i capelli facendo attenzione a non mandare il getto d’acqua sulla faccia. Un incubo. Una persecuzione che mi faceva sentire un idiota, un debole, con un problema immane. Risolverò a vent’anni tuffandomi da una scogliera dell’isola di Ponza.

Non è stata l’unica fobia aggrappata alla mia vita. Queste paure profonde d’infanzia (buio, solitudine, addormentarsi, non poter crescere) trovarono però la loro kryptonite, l’antimateria. Ero già un appassionato onnivoro di tutte le forme commerciali della Paura. Al cinema non potevo andare, ma i manifesti pubblicitari li vedevo eccome. Roma era una festa di immagini terrificanti e titoli astratti del terrore.

Non aprite quella porta, L’esorcista, Quel motel vicino alla palude, Il gobbo di Londra, Profondo rosso, Ballata macabra, Gatti rossi in un labirinto di vetro, Suspiria, Il gatto a nove code, Lo squalo, Piraña, Tentacoli, Terremoto, King Kong, L’invasione dei ragni giganti, L’invasione degli astromostri. In tivù, i film di Gianni e Pinotto, gli appuntamenti del terrore, ciclo La Porta sul buio a cura di Dario Argento, Sette storie per non dormire, e tutto l’horror nipponico, i film della Hammer e della Universal che le reti private sguinzagliavano senza sosta, pomeriggio, prima e seconda serata. Su tutti, L’abominevole Dottor Phibes, di Robert Fuest, 1971, con un immenso Vincent Price e Trilogia del terrore di Dan Curtis, 1975, con Karen Black e il suo episodio-cult Amelia, quello della bambola feticcio. La mia cultura horror parte da qui. Naturalmente, la fantascienza era parte integrante delle meraviglie catodiche. La serie UFO (Gran Bretagna, 1970-’74), di cui acquistai nel 1974, targati Romana Periodici Illustrati, i diciotto fotoromanzi in bianco e nero delle avventure del comandante Straker e la sua squadra. Ovvio, gli alieni immersi nel loro liquido vitale dentro le tute sposavano benissimo la mia fobia per l’acqua. Un toccasana perfetto, direi, per tenere a mente i miei problemi. Spazio 1999 (Gran Bretagna, 1975-’77), di cui possiedo tutt’ora le novelization illustrate in formato lusso con le scene più salienti (due episodi a volume, pubblicati dalla AMZ Prime edizioni – tomi da sogno – tra il 1976 e il 1977). La mia saturazione da fantascienza avvenne poi grazie all’epocale Atlas Ufo Robot (Go Nagai, 1975-’77), serie anticipata di pochi giorni dall’arrivo in casa della prima televisione a colori. Ultimo appuntamento televisivo rispettato, perché il 1978 è l’anno in cui inizio a sedermi regolarmente allo sgabello della batteria.

A proposito di musica, le mie letture horror erano sostenute dall’ascolto di dischi come Profondo rosso, Suspiria e Tubular Bells, Soul Dracula, Figure di cartone de Le Orme. Il sound aveva il suo perché, nel mio immaginario. Su Tubular Bells di Mike Oldfield, lato B, c’è un brano funk-rock con un uomo lupo (per me lo è) alla voce. Un pezzo che tutt’ora associo ai brividi forniti dal n.2 del «Corriere della Paura» dedicato alla licantropia, dal cinema, al folklore, al fumetto.

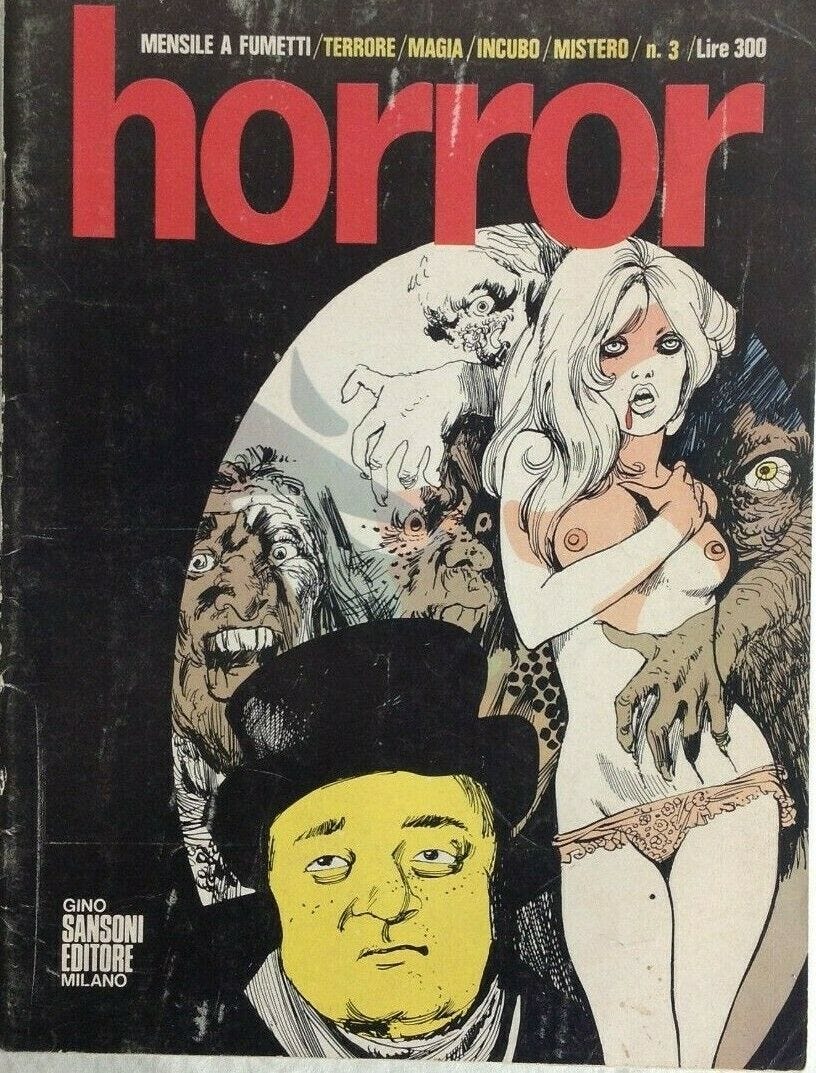

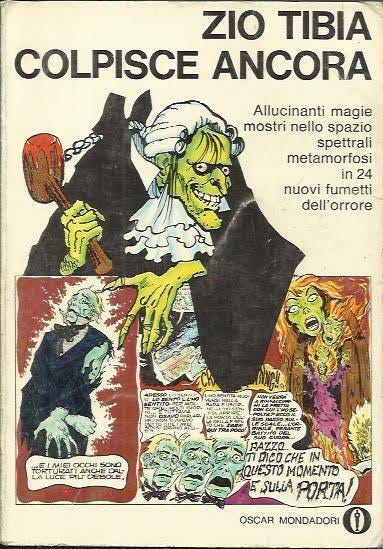

I fumetti dominavano la mia horror addiction, cercavo di completare le collezioni grazie ai negozi dell’usato e dello scambio, qui in periferia. Adoravo ravanare fra i catorci abbandonati negli scaffali. C’erano zozzerie per adulti che leggevo lì, seduta stante, e c’era tutto il tesoro che conservo dal 1973, acquistato con bramosia inarrestabile. Preziosi i pocket a fumetti che mi erano sfuggiti in edicola (dove mi recavo ogni giorno a svaligiare i super-eroi Corno dal 1971). La ricca serie del dottor Horror (Castelli-Peroni, Sansoni editore, 1969-’74), di Zio Tibia (Oscar Mondadori 1969-’71), gli Eureka Pocket serie Terrore di Stan Lee (1972-’79), «Corriere della Paura/Dracula» (1974-’77), Licantropus e Dracula (serie Albi dei Super Eroi, 1973-’75), Kriminal, Satanik (1964-’74), tutti Editoriale Corno; i Pocket del terrore della Williams, «I nuovi pocket» de Il Picchio; e altre pubblicazioni apocrife. Senza dimenticare il merchandising tra zombi, insetti di plastica e gomma dei distributori stradali, venduti in edicola o nei negozi di giocattoli, inclusi il leggendario Slaim e Slaim con vermi (Mattel), nonché i pupazzi Dracula, il mostro di Frankenstein, la Mummia e l’Uomo Lupo della serie Amico Jackson (Harbert-Baravelli, 1975, marchio che mise i guanti da forno ai pupazzi di Batman, Robin, Catwoman e Aquaman). Diciamo che la mia infanzia e adolescenza, dal 1970 al 1978, sono state una lunga immersione nel weird, nell’horror, nel sovrannaturale e nel demoniaco. Se torno con la mente a quegli anni, sembra che siano durati più di tutto il resto della mia vita. Il tempo era pieno di queste gioie in cui mi perdevo ogni giorno.

Ovviamente, ero l’unico freak di quartiere ammorbato da cotanta passione, mentre gli amici puntavano a merci più concettuali coi quali potevano sentirsi più grandi. La star dell’epoca era Dario Argento, seguivo ogni sua mossa dall’internet divulgativo rappresentato dal settimanale «Tv Sorrisi e Canzoni» prima, quando parlava di cinema (molto), e «Ciak» poi, fino a quando non ho scoperto le fumetterie che importarono negli anni ’80 cadaveri squisiti come Fangoria, Starlog, Gorezone, Impact e altre meraviglie da sfogliare per scoprire l’horror mondiale che non arrivava in Italia. Ho riempito album e quaderni disegnando copie dei cineposter dell’orrore, volevo diventare anche io un regista pazzo, e bravo come gli artisti d’oltreoceano dei miei fumetti di culto. Firme divine, da Jack Kirby a Jim Steranko, Steve Ditko, Mike Ploog, Alfredo Alcala e tutti quelli che negli albi di Zio Tibia regalavano racconti di Edgar Allan Poe, Bram Stoker e Ambrose Bierce sotto forma di acqueforti venute dal passato, Tom Sutton e Reed Crandall su tutti. Non mancava nella mia dispensa lo humour. Cattivik, il nero genio del male, e Le avventure di Capitan Posapiano (ricordo una strepitosa storia di vampiri ubriaconi) disegnati da Bonvi. Il Cattivik di Silver, l’enigmatico quasi psichedelico Arturo, di Giuseppe Coco e il già citato Zio Boris di Castelli e Peroni e le avventure lisergiche di Max Capa. Non posso non nominare Jacovitti e Magnus nelle mie influenze dei tempi, tanto da convincermi che sarei diventato un fumettista umorista con tendenza black horror. Non volevo farmi mancare nulla, per diventare un maestro dell’orrore filmico, disegnato e scritto. A tutti i costi.

Nel frattempo, anche per distrarmi dalle mie pericolose tendenze piromani (parentesi: ho recentemente scoperto che è uno dei tratti infantili dei futuri serial killer. Lo dico per fare felici alcune mie ex, convinte che io scriva horror perché sono pazzo, come pure un paio di amiche fuggite dopo aver visto i miei disegni a casa), mio padre mi portava a vedere film al cinema che potessero rientrare nei miei strambi gusti. C’era una sala di seconda visione, qui a Roma est, convertita poi in centro di orientamento Bingo, che programmava a rotazione film nuovi e, appunto, ripescaggi a tema, specie d’estate. Il mio primo incontro col grande schermo fu appunto un fantasy della Disney, il delizioso Il fantasma del pirata Barbanera, a cui seguirono Zardoz, Solaris (che mi turbò ferocemente, specie con la faccenda dell’ossigeno liquido), Frenzy, Kong-Uragano sulla metropoli, Viaggio al settimo pianeta, Ai confini della realtà (Godzilla vs Megalon), L’Invasione degli Astromostri, Uomini e squali, L’Isola degli uomini pesce. Dopo questo primo tour cinematografico non mi appassionai alle sigarette (all’epoca era consentito fumare in sala), ma al cinema spettacolare sì. Era diventato un bel rito da condividere con mio padre. Così, un suo collega del Tribunale Civile di Roma ci donò una tessera per una sala di prima visione, dove vedemmo King Kong (del 1976), Guerre stellari, L’Umanoide, Scontri stellari oltre la terza dimensione, L’Isola del dottor Moreau (mi angosciò a lungo e si assimilò alle sensazioni inquietanti dell’hit discodance del momento Supernature, del batterista produttore Cerrone) e tanti altri.

I film dell’orrore erano vietati ai 14, ai 17, ai 18. Potevo limitarmi a ritagliarne le locandine dei boxini dalla pagina del cinema de «Il Messaggero», appiccicarle su un quadernone (tutt’ora in mio integerrimo possesso), catalogo-découpage votivo. In attesa del miracolo di vederli alla tele. Avevo iniziato a fare dossier, a impaginare. A furia di leggere fumetti e redazionali, stavo friggendo anche di voler diventare, prima o poi, un redattore horror.

Forte di una dieta massiva di orrori tra cinema, televisione, Vhs libri e fumetto di ogni serie e genere, da Topolino a Jacula passando per Totem, Poe, King, Lovecraft, Barker, Cocco Bill, La Compagnia della Forca, eccomi nell’inverno 1989 pronto per lavorare come redattore in una casa editrice di fumetti per ragazzi: la Acme, fondata da Francesco Coniglio e Guido Silver Silvestri.

Il catalogo da edicola pronto, i mensili a fumetti in cantiere strepitosi. Mi sembra di essere entrato in casa Marvel. La Acme stava per sfornare Lupo Alberto, Cattivik, Hey Rock, Ciacci. E Splatter, «... una rivista di quelle che piacciono a te» come disse il mio amico Francesco, ex direttore-docente del laboratorio di fumetto Phantasmagorie che frequentai nel 1984.

Non potevo crederci.

Vincenzo Perrone, ex docente di sceneggiatura al Phantasmagorie, era diventato caporedattore di Lupo Alberto e Cattivik. Erano piaciuti anche a lui i racconti di Primi delitti che avevo presentato a Francesco, malgrado non conoscessi i programmi della Acme. Così, per il mensile del Nero Genio del Male, mito assoluto per me al pari de l’Uomo Ragno e la Cosa dei Fantastici Quattro, mi chiese di sfornare una serie di racconti horror ironici con un personaggio che facesse da presentatore.

Già consideravo Zio Tibia della immensa testata Creepy e il Dottor Horror due icone perfette del racconto del terrore a fumetti, talmente potenti e profondi da possedere un fascino shakespeariano, uno spessore teatrale. Non mi si poteva chiedere di meglio. Conta poco il fatto che, pur nella loro eternità, i due siano datati 1964 (Tibia) e 1969 (Doc Horror). Queste caratterizzazioni, pur sapide di ironia, riescono a rendere più spaventose le avventure del terrore. Uncle Creepy col suo appeal vittoriano, il Dottor Horror col suo fascino da psichiatra maledetto. Entrambi hanno il compito di creare quell’atmosfera da racconto attorno al focolare quando fuori è buio, piove, tuona e fa freddo e convincerti che la cosa più saggia sia attendere con loro, brutti ceffi, le prime luci del giorno.

Qual migliore occasione, allora, per tributare i due massimi cantori dell’horror a fumetti con un terzo collega di mia invenzione? Ecco che inventai lo Zio Tenia, la summa del mio spirito iconoclasta, satirico e, perché no, demenziale, per giocare con l’horror a narrare le brutture del nostro porco mondo cane.

E garantirci la salute mentale.

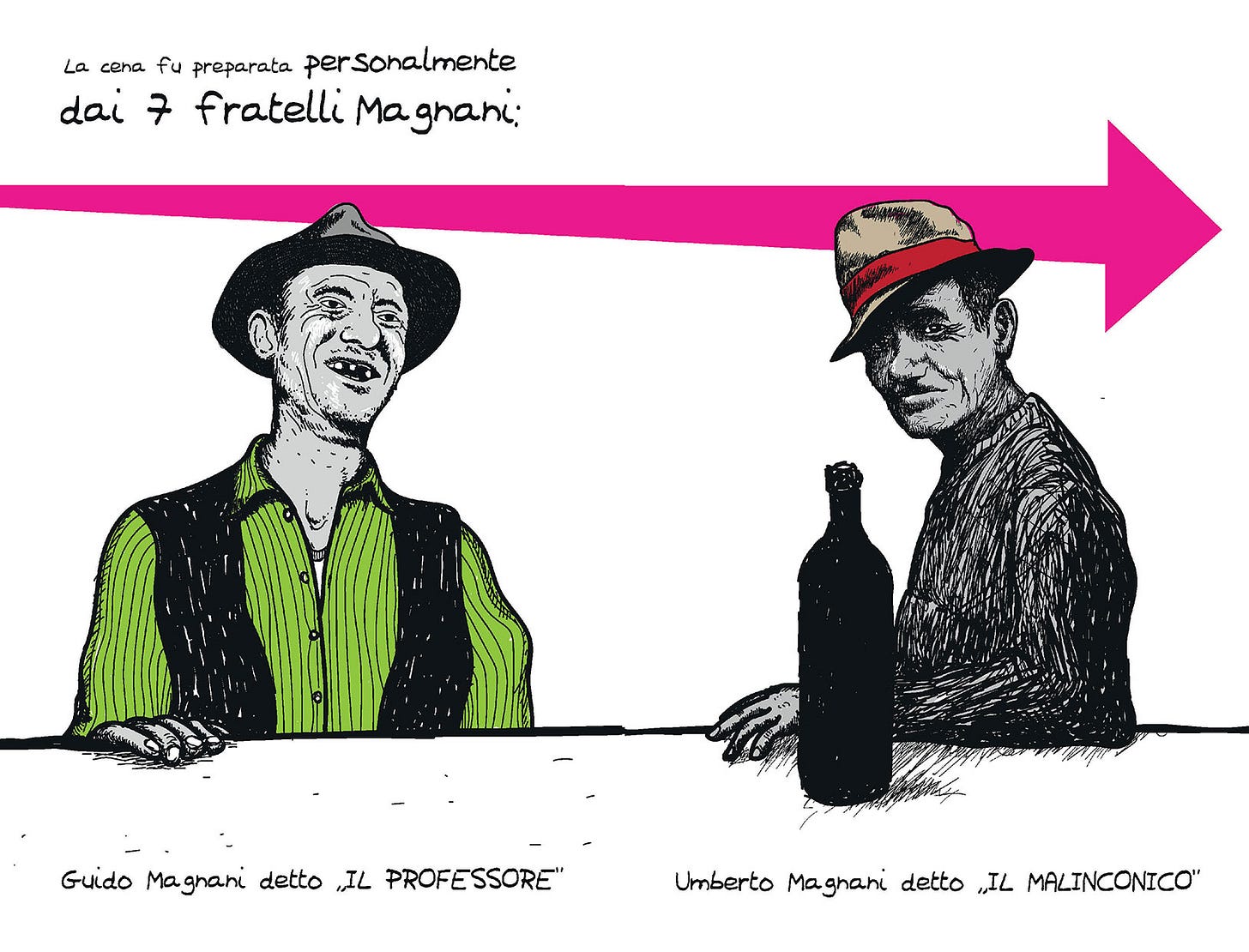

FOTORECENSIONE

di Davide Bregola

Attenzione Attenzione: anteprima con Gabriele Picco di “MOLLETTE SPECIALE RACCONTI che uscirà tra il numero 6 e il numero 7.

GLI ALBERI A TESTA IN GIU’

di Gabriele Picco

Accadde in Normandia durante un solstizio d’estate di tanti anni fa: all’improvviso, in una stupefacente piroetta, le piante di un bosco si ribaltarono, sollevando costellazioni di zolle e sassolini nel cielo, e cascate di ragni e formiche. Durò un attimo, e quei pochi fortunati che assistettero alla scena rimasero a becco aperto. Dico becco perché gli unici testimoni dell’avvenimento furono un merlo, una quaglia e un piccione. Da quel momento in poi le piante cominciarono a protendere le loro radici nel cielo verso le stelle, mentre i rami interrati andavano in cerca di lombrichi. Ogni tanto poteva capitare di sentire strane conversazioni.

“Ehi lassù, come va con le stelle?” Diceva il ramo alle radici non senza una vena di nostalgia per il cielo.

“Niente male, oggi ne ho sfiorate quattro, di stelle, e laggiù, come stiamo a vermi?”

Essendo i rami abituati al fruscio della brezza, alla rugiada, alle melodie dei passeri e dei pettirossi, alla struggente bellezza del cielo e dei tramonti, fu sconvolgente ritrovarsi all’improvviso nelle viscere della terra. Ma presto ci avrebbero fatto l’abitudine.

Alcuni uomini di cultura presero ad analizzare il fenomeno, senza trovare tuttavia nessuna spiegazione scientifica. Era uno di quei casi misteriosi che l’uomo ama chiamare “soprannaturale”. C’era chi diceva che di questo passo un giorno gli uomini avrebbero abitato il cielo e le nuvole si sarebbero trasferite sottoterra, oppure chi intravedeva nel fenomeno un monito divino. Le autorità ad ogni modo cercarono di nascondere l’evento per non allarmare le masse.

Era il pomeriggio del tredici luglio 1872 quando un ragazzotto con la barba lunga si avvicinò al bosco con passo indolente, lo fissò per qualche secondo strabuzzando gli occhi e poi piantò nel terreno un cavalletto di legno sul quale sistemò una tela bianca. L’uomo si chiamava Claude Monet. Con guizzi del polso il pittore fece svolazzare il pennello sulla superficie della tela che rapidamente si tramutò in un coacervo di macchie, balenii di luci e strisciate di colore che vibravano come organismi viventi. Monet non poteva credere ai suoi occhi. Aveva appena dipinto il quadro che probabilmente lo avrebbe reso il più celebre nella storia della pittura dell’Ottocento: il bosco a testa in giù! Purtroppo per evitare che le voci sul fenomeno si diffondessero, la tela venne sequestrata dalle autorità e mai più rinvenuta.

La leggenda narra che durante il solstizio d’inverno di molti anni dopo, gli alberi in un salto mortale all’indietro tornarono allo stato iniziale, e Monet, poco prima di morire, volle ritratte il paesaggio apparentemente normale, ma che un tempo era stato alla rovescia.

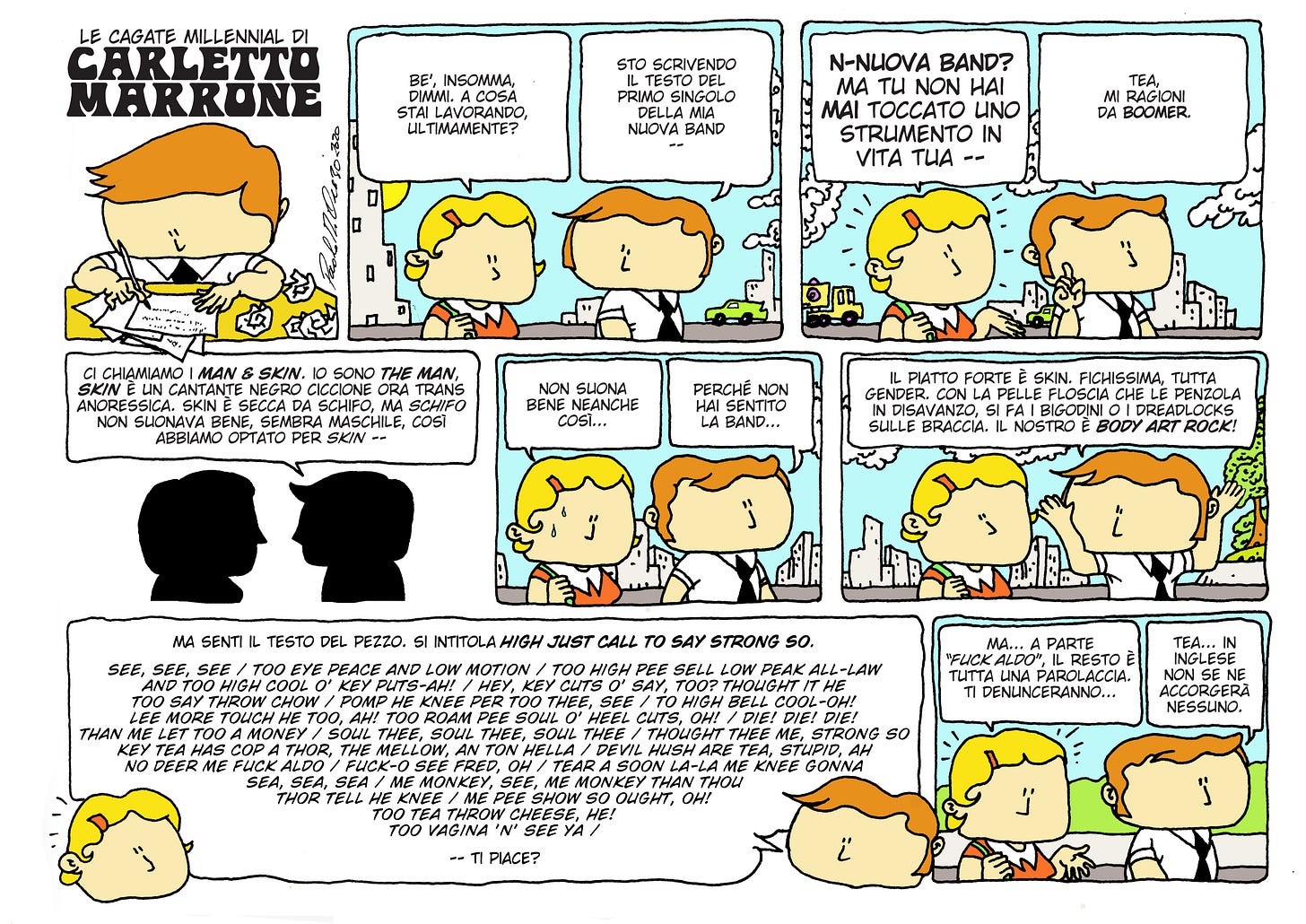

LE CAGATE MILLENIAL DI PIETRO MARRONE

una striscia a fumetti per Mollette di Paolo Di Orazio

BRANDO, IL POETA DI FIESOLE

di Valentina Cesarini

«Come si suol dire, la noce non casca mai lontana dal melo».

Epifania (mia madre)

«Этой ночью чьё-то сердце от любви горит»

[Tonight someone's heart is on fire with love]

Da ночь [night], di ooes (cantante russa)

Sento il botto fracassante di un vassoio di metallo che sbatacchia per terra rovesciando bicchieri e piatti. Sobbalzo, per poco rischio di svegliarmi. Non ti scollare, concentrati. Focalizzo l’attenzione sulla cameriera imbranata, non la perdo di vista, ha il rossetto sbavato, è gobba, si piega sulle ginocchia per raccogliere i pezzi, chiede scusa ai clienti. Si sono girati tutti a guardarla, in silenzio. Ha funzionato di nuovo, non mi sono svegliata. Agguanto il mio bicchiere di whisky e lo butto giù con un sorso. Sento vibrarmi dentro il demone dell’onnipotenza, mi sento forte. Tornano i rumori di fondo del locale. Sono seduta da sola al tavolino di un bar pieno di gente, con le gambe accavallate, i tacchi, i capelli vaporosi. Non so dove mi trovo e me ne sbatto se la gente mi squadra, anzi, provo piacere. Mi sento invincibile, erotica, potente. Mi accorgo adesso che siamo tutti rivolti verso un palco vuoto. Sale sù uno che mi pare abbiano presentato come Brando, il poeta di Fiesole. È tutto magrino, sudaticcio. Fa schifo. Brando legge al microfono delle poesie, il pubblico reagisce all’unisono.

C’è più gusto

a condividere

ciò che ami di più.

[pausa]

Tutto il gusto crispy

con bacon croccante

e l’inconfondibile salsa

in versione wrap.

[pausa]

Anche con cento per cento

pollo italiano.

Scroscio di applausi. Ma che cazzo succede, che sta dicendo questo. È uno spot del McDonald’s. È uno spot del McDonald’s? Ringrazia, si schiarisce la voce, chiude gli occhi. Ricomincia a recitare.

È una follia odiare tutte le rose

perché una spina ti ha punto;

abbandonare tutti i sogni

perché uno di loro non si è realizzato.

E rinunciare a tutti i tentativi

perché uno è fallito.

[pausa]

È una follia condannare tutte le amicizie

perché una ti ha tradito;

non credere in nessun amore

solo perché uno di loro è stato infedele;

buttare via tutte le possibilità di essere felice

solo perché qualcosa

non è andato per il verso giusto.

Ci sarà sempre un’altra opportunità,

un’altra amicizia, un altro amore,

una nuova forza.

Per ogni fine, c’è un nuovo inizio!

Si alzano in piedi con gli occhi lucidi, sembra la sala dell’Academy durante le premiazioni degli Oscar, però in versione piccolo night club. Ho già sentito anche questa in tv, è lo spot di una compagnia aerea. Mi alzo in piedi indignata. Questo stronzo sta prendendo in giro tutti, non è sua ‘sta roba e non sono poesie. Salgo sul palco, gli tolgo il microfono dalla mano, mi rivolgo al pubblico piena di rabbia: non mi esce niente dalla bocca. Provo a urlare, niente. Ma perché mi trovo qui? Non ho mai visto nessun posto simile. Sono confusa. Mi tocca la spalla un tipo sulla sessantina con gli occhi spiritati, sembra Doc di Ritorno al futuro, però con i capelli rosa. «Togliti dalle palle», «Come?», «Sei di nuovo dentro il mio sogno, puttana, devi andartene. Togliti subito dai coglioni». Mi spinge verso la fine del palco, mi fa cadere all’indietro, sento il vuoto, sto per svegliarmi. Non ti scollare, concentrati. Focalizzo l’attenzione sul suo colletto, lo afferro, rimaniamo qualche secondo sospesi, voglio mollargli un pugno ma non ho forza, mi do lo slancio per saltare dal palco senza cadere, scendo in piedi. Il tipo mi guarda gonfio di odio, mi sta mostrando i denti come fanno le bestie. Mi metto in bocca il dito medio, lo lecco e poi glielo mostro. Perde la testa, salta anche lui giù dal palco per ammazzarmi. Intanto Brando al microfono riprende a recitare spot pubblicitari.

Ero annoiato ed abbastanza giù,

non c’era niente,

neanche in tv,

all’improvviso tutto è cambiato!

Del suo sapore mi sono innamorato.

[pausa]

Pa-pa-pa

Pa-pa-rmigiano-re

Re-re-re

Re-re-reggiano-pa

Pa-pa-pa

Pa-pa-rmigiano-re

Re-re-re

Re-re-reggiano-oooo

Si alzano tutti in piedi per applaudire fragorosamente. Mentre scappo dal pazzo correndo tra i tavolini, cerco di guardare le facce in sala, ma al posto dei volti adesso hanno un ovale rosa carne compatto, gli occhi minuscoli e vicini, il naso piccolo appiccicato agli occhi, la bocca è solo un frego nero subito sotto. Assomigliano a quel filtro di Instagram. Si girano tutti insieme di scatto a guardarmi mentre scappo dal matto coi capelli rosa, ho un brivido di orrore. Alzo entrambi i diti medi, con le braccia su, sfigati, siete degli sfigati di merda, penso, vorrei urlarlo ma mi si chiude la glottide appena ci provo, mi sfilo i tacchi lanciandoli verso il palco, dove Brando mi guarda avvilito, e riprendo a correre. Ormai il sessantenne mi è quasi addosso, con la bava alla bocca, «Brutta troia vieni qui, ti ammazzo, giuro che stavolta ti ammazzo, devi lasciarmi in pace, devi smetterla di ossessionarmi, questo è il mio sogno, ti strappo quel sorrisetto dalla faccia, ti spacco la testa, ti stacco le braccia e le gambe e te le rimonto al contrario, lasciami in paceeeeee», urla. Allora mi fermo, inizio a ridere. Siamo in mezzo alla strada. Rido sempre più forte. Sento gli angoli della bocca che mi salgono su verso le orecchie, in una smorfia perversa e malvagia. Il tizio raggela, gli occhi sbarrati. Inizia a piangere disperato. Si inginocchia sul marciapiedi, mi implora di lasciargli vivere il suo sogno senza disturbarlo. Dice che non ce la fa più, sono la sua ossessione più grande, ma io questo, ve lo giuro, non l’ho mai visto. Mi fa pena, accetto la richiesta. Mi allontano da lui, lo sento esultare di gioia, rientra nel bar mentre io mi siedo su una poltrona di pelle che trovo di fronte a un distributore di preservativi. Mi rilasso, ho bisogno di riposarmi un po’, le palpebre sono pesanti, mi lascio andare.

Poi di colpo mi giro all’indietro spaventata.

[per continuare, ritorna all’inizio del racconto]

L’ADDESTRATORE DI LICANTROPI /2

di Jacopo Masini e Maurizio Maletti

Uno strano fumetto in quattro parti, questa è la seconda.

La prima è QUI

ROBBABUONACHECIPIACE

Un piccolo e bellissimo racconto di Suzanne Vega, però è una canzone

Remo Remotti in ‘Sogni d’oro’, nei panni di Freud imbonitore

Un video che è un trattato di antropologia culturale

Tutto il cinema in 4 minuti: la corsa

Volete vedere Antonio Delfini?

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

MEI TASÉR

Véta véta, cus'èla? Mei tasér.

An vrés mia disturbà chi du là

chi è dré a gusars' in més a l'erba.

*

MEGLIO TACERE

Vita vita, cos’è? Meglio tacere.

Non vorrei disturbare quei due là

che si stanno chiavando in mezzo all’erba.

(da Stricarm’ in d’na parola)