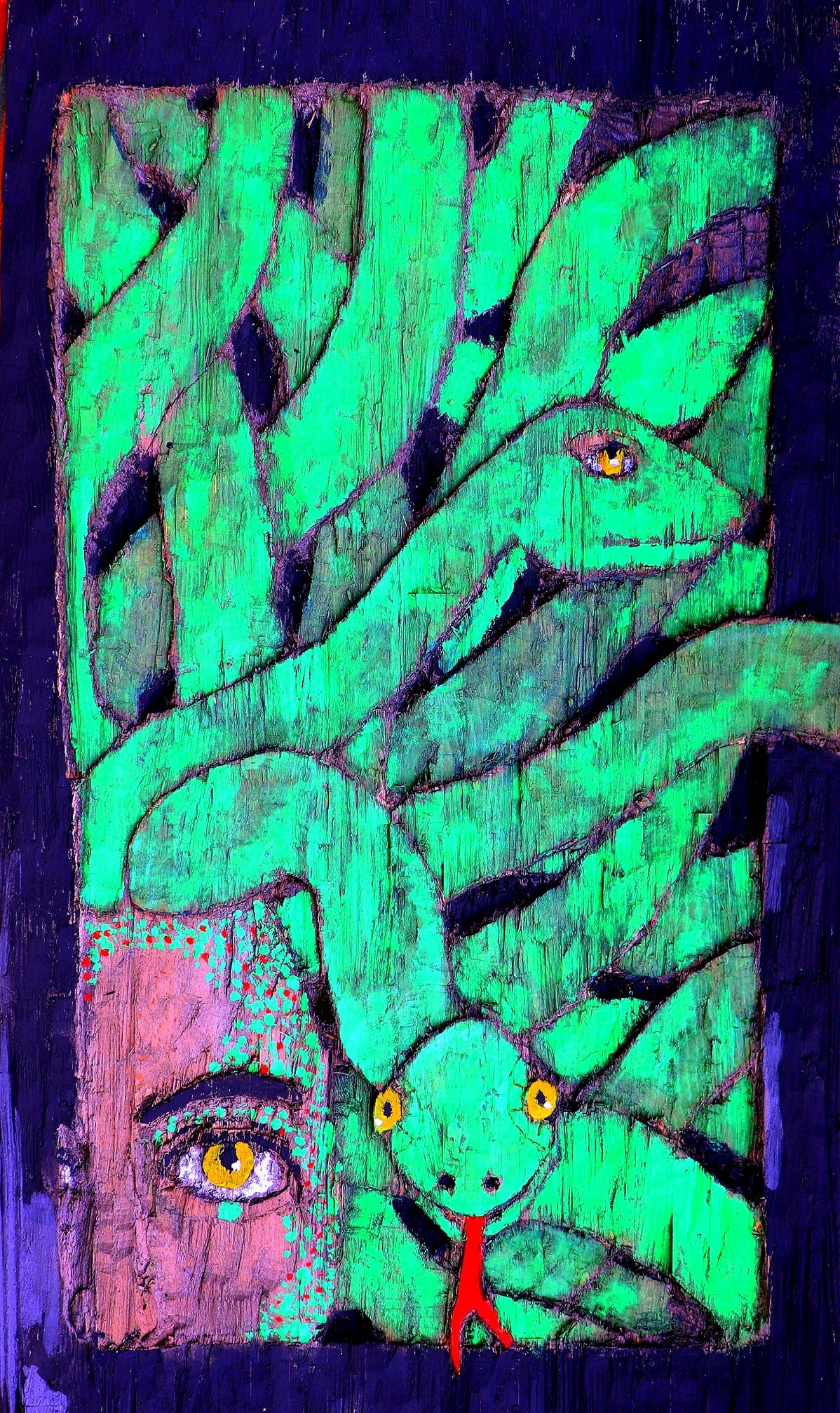

LEGNI

di Carlo Moretti

Inizio da Cesare perche' in fondo e' da qui che ho iniziato anch'io. Infanzia Luzzarese, negli anni ‘70, immerso nell'atmosfera che allora lì si respirava, non potrei che definirmi un naif nativo. E ho un episodio che riguarda me e lui che prima o poi raccontero'...

Ho cominciato ad esporre con le sculture in legno proprio al Premio delle Arti Naives di Luzzara..Da allora son passate piu' di 300 mostre tra personali e collettive...

I miei "legni" col tempo mi sono serviti anche per partecipare a varie rassegne di Land Art, foma di esposizione che mi piace così tanto che da semplice artista mi son trasformato in organizzatore di eventi di Arte urbana per conto del Coro delle Mondine di Novi di Modena.

Le sculture mi son venute così al primo colpo...Non soddisfatto dalla pittura ho cominciato ad armeggiare con sgorbie e mazzuolo e finalmente ho ottenuto quello che mi soddisfava. Mancava pero' il motivo che poi ho trovato leggendo un libro sull'estetica zen. Wabi, sabi, yugen calzavano alla perfezione alle mie opere.

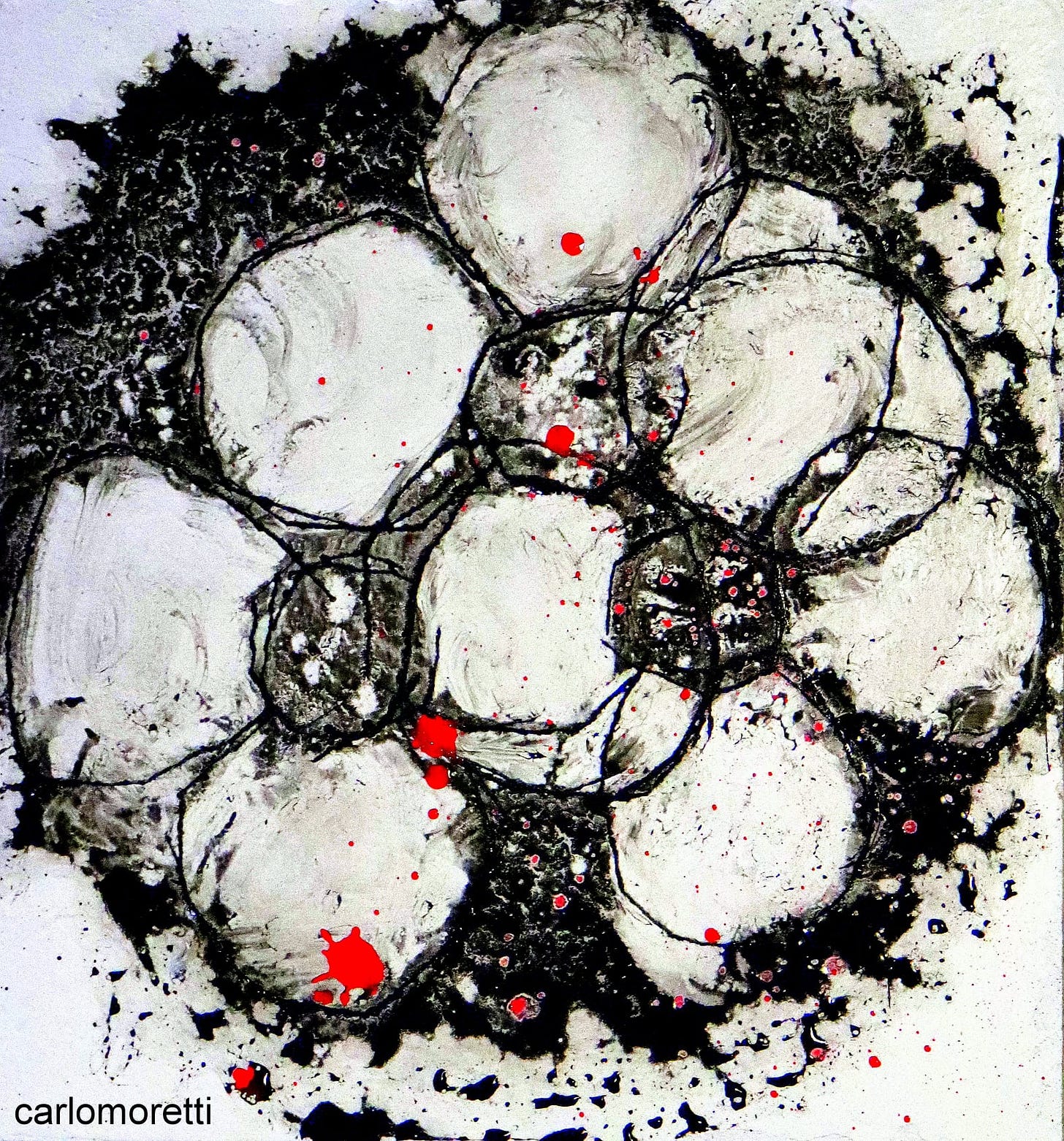

Col tempo mi e' capitato anche di illustrare libri e di fare anche il grafico ed il fotografo oltre che il pittore e lo scultore. Questa Medusa e' stata esposta al Palazzo Ducale di Mantova proprio come illustrazione di una terzina Dantesca all'interno di un libro per il Settecentenario Dantesco curato da un professore di Brera.

Scultore sì, ma non mi dimentico della pittura,eh? Alterno ritratti, pittura naif, murali e anche astratto; un po' di tutto, insomma. In fondo ARTE e' un sostantivo: tutto il resto solo aggettivi.

NIENTE

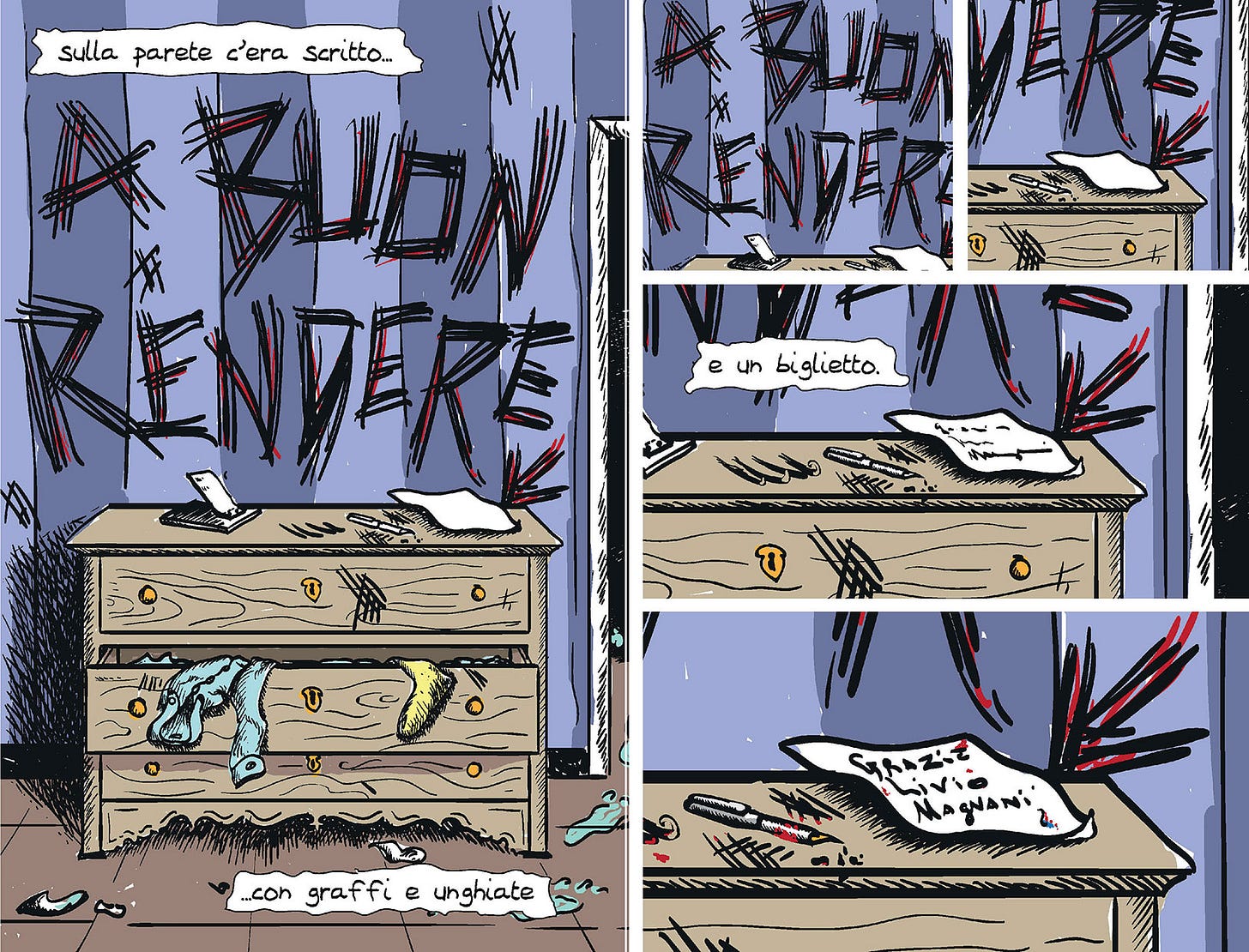

di Jacopo Masini

Pensavo, pensavo e mi è venuto in mente che potevo scrivere un pezzo sul calcio, anzi sul modo in cui si vede il calcio dalla prospettiva della porta. Poi ho detto che no, era meglio un’altra cosa, e ho pensato che potevo scrivere un pezzo sulla figura del nemico, che è quello di cui mi sono occupato quando ho scritto la mia tesi di laurea e poi ho pensato anche che, invece, a pensarci bene, potevo scrivere un pezzo su un libro molto importante intitolato Cosa vediamo quando leggiamo, pubblicato in Italia da Corraini, scritto da Peter Mendelsund, un bravissimo grafico editoriale, che parla esattamente di quello che lascia intendere il titolo, cioè di cosa vediamo davvero quando leggiamo una storia, ed è un libro, tra quelli che ho letto negli ultimi anni, che mi ha fatto capire delle cose che prima non ci avevo mai ragionato in quella maniera lì.

Alla fine, invece, mi è venuta in mente una cosa che ha detto una volta Vasco Rossi a Vincenzo Mollica durante un’intervista e ho pensato di scrivere un pezzo su un argomento molto sottovalutato, cioè su niente.

Vasco Rossi, durante quell’intervista là di una quindicina di anni fa – mi ricordo che era seduto sul palco di un suo concerto, accanto a lui c’era Mollica col microfono – stava parlando degli anni della scuola, di quando aveva fatto ragioneria e lui non aveva nessuna intenzione di fare il ragioniere a Zocca, in Valsamoggia, a Modena, o a Bologna, ma suo papà voleva che lui prendesse un pezzo di carta con un qualche valore impiegatizio e allora lui, alla fine, aveva accettato di fare ragioneria, che, alla fine, se sei ragioniere, in teoria puoi andare a lavorare, ma Vasco, lo abbiamo scoperto dopo e lo abbiamo scoperto tutti, aveva delle intenzioni diverse, tipo fare il dj, fondare una radio libera, poi magari cantare e tutto il resto, ma, soprattutto, a lui, la sua materia preferita, piaceva lettere. Il suo preferito, raccontava in quell’intervista, era il professore di lettere. Vasco, da studente, amava la letteratura e la poesia, mica ragioneria, e un giorno c’era il compito in classe e il professore di lettere è entrato in classe, si è seduto alla cattedra e ha detto ‘Bene, per il compito in classe di oggi dovete scrivere un tema libero’, cioè un tema a proposito di quello che volevano gli studenti, di quello che preferivano e che gli passava per la testa, e qui, visto che sto parlando di niente, potrei aprire una parentesi sul quel genere letterario indipendente da qualunque corrente letteraria o pratica narrativa che si chiama tema in classe, che induce gli studenti a lanciarsi in peripezie astratte e frustranti e che ha forse come unico corrispettivo, cioè come forma equivalente di assurdo testo senza parenti o possibili evoluzioni, il verbale della polizia o dei carabinieri quando si fa una denuncia, ma vado avanti.

Vasco, a Vincenzo Mollica, aveva detto che quando il suo professore di lettere aveva assegnato quel compito là, cioè il tema libero, ci era rimasto molto male, perché lui, diceva a Mollica, se c’era una cosa che non era capace di fare era iniziare a scrivere liberamente di una cosa che gli passava per la testa. A lui, diceva, servivano dei vincoli, un argomento da cui partire e allora gli era venuto il panico, soprattutto perché i suoi compagni, seduti accanto a lui nei banchi di ragioneria a Bologna – e qui potrei parlare di una cosa raccontata da Vasco in quell’intervista, cioè del fatto che gli studenti di montagna come lui erano relegati in classi speciali e presi per il culo dagli altri, ma vado avanti –, i suoi compagni accanto a lui erano tutti chini sui fogli che che scrivevano e scrivevano e scrivevano come matti dei gran fiumi di parole, mentre lui era rimasto con la penna in mano, immaginiamo una Bic, davanti al foglio protocollo vuoto e per un’ora non ha scritto una parola. Poi, alla fine della prima ora, ha deciso che poteva fare una sola cosa, cioè scrivere un tema sul fatto che lui un tema libero non era mica capace di scriverlo e così aveva scritto un tema intitolato Tema libero su tema libero.

Poi lo aveva consegnato, erano passati i giorni, lui, Vasco, era sicuro di aver combinato un disastro, e a un certo punto è arrivato il professore di lettere con i temi corretti, pronto a consegnarli e a comunicare i voti, e lui, Vasco, si è un po’ sentito morire dentro, perché era certissimo di aver fatto un tema orribile e di aver deluso il professore di lettere, che lui amava molto, così come amava la materia che insegnava e, dunque, l’idea di aver fatto una figuraccia lo angustiava. Il professore, aveva detto Vasco a Mollica, aveva estratto dalla borsa i compiti e aveva iniziato a consegnarli dal migliore al peggiore e il suo non arrivava e allora si era convinto di aver preso 2, o magari anche 0, visto che era un tema insensato, che aveva per argomento il niente, cioè l’impossibilità di scrivere qualcosa se non c’è un argomento dal quale partire. Alla fine, invece, il professore aveva tirato fuori per ultimo il suo tema e aveva detto ‘Adesso vi leggo il tema migliore in assoluto, scritto da Vasco Rossi’ e lo aveva letto a tutta la classe e, allora, durante l’intervista con Vincenzo Mollica, Vasco aveva detto che quella volta là lui aveva capito una cosa importantissima, fondamentale, che poi gli è tornata utile per il resto della sua vita, in circostanze simili, cioè quando sembra che non ci sia una soluzione: quando sei con le spalle al muro e le gambe che ti tremano e non sai cosa fare, proprio non sai come saltarci fuori, aveva detto Vasco a Mollica, l’unica cosa che puoi fare è dire la verità. Devi dire la verità, aveva detto Vasco, è l’unica cosa che puoi fare.

Così, adesso io sono qui che scrivo un pezzo su niente partendo dal niente di Vasco, cioè scrivo un pezzo libero su tema libero di Vasco su tema libero, e mi accorgo che mi vengono in mente miriadi di cose, sulla base di quell’insegnamento giapponese, se non sbaglio, ma potrebbe essere cinese e adesso non vado a controllare – vado a memoria come Edmondo Berselli in quel piccolo libro bellissimo intitolato Il più mancino dei tiri, che se non lo avete letto vi consiglio di andare a leggere – riassunto nella definizione di mente scimmia, cioè che la nostra mente fa come le scimmie che saltano di continuo da un ramo all’altro, da una liana all’altra e non riesce mai a stare ferma in un punto e, anzi, più ci sforziamo di farla stare ferma, di non pensare a niente, più i rami dei pensieri, le liane delle preoccupazioni, le foglie dei ricordi e delle immaginazioni si moltiplicano e la nostra mente inizia a volare da un parte all’altra in balìa di niente, cioè di tutto.

E così, per esempio, mi viene in mente il personaggio, una donna delle pulizie, di un romanzo di Bernard Malamud, che a un certo punto, parlando con qualcuno che non ricordo dice ‘Quando non faccio niente, faccio tutto’, una frase che mi è sempre rimasta in testa, dopo che l’ho letta, all’inizio non sapevo neanche bene perché, adesso forse un po’ sì e credo sia legata a quella faccenda delle mente scimmia e della difficoltà di stare fermi a non pensare a niente, perché niente non esiste, così come non esiste il buio, dal momento che l’unica cosa che c’è dappertutto, nello Spazio profondo e nelle galassie, è la luce che viaggia velocissima. E dunque, se il niente non esiste, così come non esiste il silenzio assoluto, dal momento che c’è sempre tutto un pulviscolo di rumore e cose da pensare che saltano dappertutto, la cosa migliore che si può fare è fare tutto, cioè rimanere a contemplare le cose che ci vengono in mente mentre le pensiamo, di prendere un capo del filo e svolgere tutto il gomitolo dei pensieri e della cose che arrivano e vedere cosa succede, proprio come ha scritto una volta Luigi Malerba, cioè che lui scriveva soprattutto per capire cosa pensava.

Se uno scrive per capire cosa pensa è prima di tutto sorpreso dalle cose che accadono, perché nascono sulla pagina mentre scrive, proprio come ha detto una volta Antonio Moresco, che, secondo lui, la piccola fiammiferaia è la santa patrona degli scrittori – e ne ha scritto una versione bellissima intitolata La bambina dei fiammiferi, che trovate dentro Fiabe da Antonio Moresco, pubblicato da SEM – perché ogni volta che accende i fiammiferi per scaldarsi nel freddo e nel buio vede qualcosa che non c’è, che immagina lì per lì, e Moresco ha detto che la stessa cosa accade quando scriviamo, che la pagina bianca è come se fosse nera, buia, e mano a mano che scriviamo illuminiamo un pezzo di buio, ma solo una piccola porzione, ma non sappiamo cosa c’è nel resto del buio e lo possiamo scoprire solo accendendo altri fiammiferi, diradando il buio, andando avanti a scrivere cose che prima non sapevamo neanche che esistessero.

Dunque, volevo scrivere delle cose e alla fine, invece, ho deciso che avrei scritto quello che sto scrivendo, cioè di niente, tutto un niente pieno di cose che si legano le une alle altre e che mi vengono in soccorso, tanto che, pensandoci, mi viene da dire che è impossibile sentirsi completamente soli, se siamo in compagnia di tutti i pensieri che pensiamo e dei ricordi che abbiamo stipato da qualche parte, ma forse invece no, chi lo sa. È un pensiero che mi è venuto adesso e fino a due minuti fa non sapevo di pensarlo. Quindi, va bene così.

Mi torna in mente anche un’altra cosa, accaduta a Bordighera, d’estate, molti anni fa, verso le cinque del mattino, mentre io e il mio amico Emiliano tornavamo a casa dal bar dove facevamo colazione dopo essere andati a ballare, un bar che si chiama Nadia e fa dei toast leggendari, e, ci siamo alzati, ci siamo incamminati, siamo passati accanto a un tavolino dove c’erano due che parlavano e uno stava dicendo all’altro ‘Quando un TIR deve partire e non ce la fa, non ce la fa’, una frase che dal niente è diventata una specie di mantra, per me e anche per Emiliano, quando dovevamo dire che se una cosa deve accadere e non accade è come quel TIR: non c’è sforzo che tenga, non va.

Dunque, in un certo senso, arrendersi e dire la verità, fare niente per fare tutto, è come buttarsi dentro una corrente di cose che, a pensarci bene, potrebbe andare avanti all’infinito, perché una cosa si lega all’altra e in mezzo il niente non esiste, perché non esiste neanche il vuoto. Che non è mica una brutta cosa, secondo me.

CANE

di Davide Bregola

C’era il mio amico Rognoni, detto Il Rogno, che ogni tanto scriveva una poesia scadente e non faceva che parlare di Guido Ceronetti. Il Rogno era di Milano, pieno di capelli ricci fatti di fil di ferro, e capitava giù per ragioni sue, stava un giorno o due e poi se ne andava. Una volta due amici che abitavano nella profonda campagna lombarda avevano bisogno di qualcuno che stesse da loro una decina di giorni per dare cibo ai gatti e annaffiare orto e piante. Il Rogno si candidò per fare tutto. Venne con la sua fidanzata dai capelli radi, una fascia colorata in fronte, e dopo due giorni scapparono per la paura di non capire tutti i suoni presenti nella campagna sperduta tra Dragoncello e Poggio Rusco. Così i rimanenti giorni andai io che ero abituato al canto della civetta e allo sgambettare dei sorci. Col Rogno dicevo: “Quando ne ho pieni i coglioni mi prendo su e vado a Cetona a trovare Guido Ceronetti.” Si sapeva che Ceronetti stava là in Toscana e col Rogno sognavamo di andarlo a trovare o al limite sognavamo di stare un po’ a guardia di casa sua come due cani. Io Ceronetti lo seguivo da sempre, anche perché la mania per i burattini mi è venuta guardando le sue foto di scena con quelli del “Teatro dei sensibili”. Guido Ceronetti faceva spettacoli di burattini e marionette per la Ginzburg, per Einaudi, per Giosetta Fioroni, Parise…e io ho provato mesi e mesi a costruire una marionetta composta da quattro legni secchi in croce che avevo copiato pari pari da una sua marionetta usata per uno spettacolo dedicato a Rimbaud. Non sono mai riuscito a realizzarla come la sua, e siccome la mia non aveva anima, ogni volta la bruciavo. Di Ceronetti avevo letto quasi tutto, traduzioni comprese, e adesso che ho qui con me D.D. deliri disarmanti (Einaudi) composto da un centinaio di racconti brevi e inimitabili lo sto rileggendo. Capisco grazie a lui che non è importante fare bei racconti, ma è importante fare racconti da autore. I suoi racconti non sono belli, ma sono giusti. Ceronetti io e il Rogno non abbiamo fatto nulla assieme. Mai stati a Cetona a fare i cani da guardia. Poi il Rogno è andato ad abitare a Paris, e non so se abbia composto ancora poesia scadenti. Un giorno sono andato a Parigi e ci siamo rincontrati a Gare Saint Lazare, mi ha portato a una festa e abbiamo bevuto vino fermo, schifoso, e bagigie da sbucciare. Con Ceronetti invece ci siamo visti una volta mentre camminava da un posto all’altro e l’ho preso sotto braccia sulla scalinata della basilica di Sant’Andrea dell’Alberti. Siamo scesi, abbiamo fatto cento metri assieme e mi sembrava di essere attaccato a un bastone antico fatto dello stesso legno dei suoi burattini. Ho ammirato i suoi reportage intitolati Albergo Italia e Viaggio in Italia. Sono libri apocalittici e spietati scritti negli anni ’80, ma parlano di noi oggi e della nostra apocalisse. Ho fatto solo in tempo a dirgli che mi aveva fatto scoprire un grande poeta marchigiano: Gratiliano Andreotti, poi come un bastone duro e antico s’è staccato da me e ha iniziato a muoversi altrove, come un eterno Pinocchio benandante ed è sparito tra le vie rinascimentali della città. Gratiliano Andreotti. Amen. Sempre in questi giorni mi sono letto tutto d’un fiato Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio) di Antonio Franchini. Sono cinque racconti magistrali sul mondo dei libri e dell’editoria. Mondi che non esistono più. Racconti in cui Franchini tira le fila su una serie di logiche e fa i conti con la fine di un’epoca editoriale. Io, quando esce un libro di Franchini, mi fiondo in libreria a comprarlo perché è uno che rimarrà. Intanto una nota a margine: Franchini ha lavorato come direttore editoriale in Mondadori e adesso lo è per Giunti. Negli ultimi trent’anni ha deciso gran parte delle sorti delle patrie lettere. Deve averne fatti impazzire più d’uno. In questo libro parla di rappresentanti, venditori di libri, agenti librai, logiche redazionali sparite per sempre o in via di estinzione. Parla di Sgorlon, Bevilacqua, del cantante Liberato. Il cinismo empatico di Franchini mi piace da matti così come apprezzo la sua naturale propensione alla schiettezza formale e di contenuto. Grande Franchini! Hai la testa nel ‘900 ma sai perfettamente che oggi non ce n’è più per nessuno. Ci sono! Franchini è iconoclasta senza troppo clamore o bailamme. Franchini è peripatetico e distante. Un aristocratico lottatore. Cintura nera di judo. Grande lettore di tauromachie. Una domenica sono andato a Guastalla perché c’era una specie di sagra lungo il Po chiamata Georgica. Centinaia di bancarelle, chioschi con cibi vari, piccoli recinti con animali a quattro zampe e rapaci. In fondo alla sagra, in una specie di casa di campagna con aia, un gruppo di ragazzi vendeva t-shirt usate, metteva su dischi dal ritmo tribale e un tipo vendeva fanzine ciclostilate. Mi sono avvicinato e ho visto che vendeva fumetti di Canicola editore. In mezzo a diverse copertine svettava Padovaland di Miguel Vila. Costava 18, ma avevo solo 15, così al tipo ho detto che non ci arrivavo e me l’ha lasciato ugualmente. E’ una specie di romanzo di deformazione in cui una giovane cassiera se la fa senza troppa convinzione con l’anziano macellaio del reparto carni. Ovviamente c’è molto altro e mi sembra che Vila viaggi simbolicamente tra infelicità e desideri. Solo successivamente ho visto che quella copia di Padovaland era autografata. Su una pagina bianca Miguel Vila ha disegnato con la china la protagonista a novanta e la scritta “Guastalla 2022”. Sono bastate le imperfezioni iperrealiste della pelle dei personaggi raffigurati a farmi acquistare pure il secondo libro di Vila intitolato Fiordilatte (Canicola). Di Ray Banhoff è appena uscito un bellissimo libro dalla copertina gialla per NFC Edizioni. E’ un libro di fotografia, ma chiamarlo “libro di fotografia” è riduttivo, perché Banhoff non ci abituerà mai alla normalità. Dirò allora che si tratta di un romanzo con immagini in cui ci sono all’interno facce, oggetti, animali, tette, peli, soprammobili…il tutto accompagnato da appunti dello stesso Banhoff. Chi è Ray? Un tipo barbuto, dolce, sprezzante, fiero, audace, insicuro, sborone. Uno che ha l’attitudine giusta per sbagliare tutto e poter rappresentare l’Italia e il suo Zeitgeist. Poco tempo fa è venuto a trovarmi e abbiamo vagato per la città come due disadattati. Abbiamo mangiato e bevuto in una trattoria. Abbiamo incontrato un mago disperato, brevilineo, che per sbarcare il lunario fa bolle giganti e cani coi palloncini colorati che gonfia con un affare spompato. Banhoff ha scattato foto puntando ragazze inconsapevoli, mi ha regalato un pacchetto di brigidini, una fanzine di pussy fotografate o trovate chissà dove, e ci siamo divertiti con niente. Anche se Banhoff ha lo sguardo terrorizzato di chi vede quel che accadrà nei prossimi 30 anni, a tratti sembra vedere la luce. Magari è la luce al neon di un cesso d’autogrill. Però la vede, e magari la fotografa pure. Questo libro di fotografia di Banhoff è un bel capitolo del Grande Romanzo Italiano che Ray sta costruendo da anni, sulla scorta del Viaggio in Italia coi testi di Quintavalle e foto di Ghirri, Guidi, Basilico, Chiaromonte, Tinelli…Lo so che non ve ne frega niente di libri di fotografia. Ma sbagliate. Sai quante volte mi chiedo perché continuo a leggere e a guardare, ascoltare e vedere mentre tutto va a puttane? Non è nemmeno più per essere sul pezzo o per vivere più vite per il tramite della cultura. No. Non è per questo che sono andato a rileggere quattro libri di Ceronetti, un libro di Franchini, due libri di Miguel Vila e un libro di Ray Banhoff. Sono uno che compra quindici libri al mese: saggistica, narrativa, poesia, fotografia, fumetto. Sono uno che non ascolta le notizie dei telegiornali, pur essendo informato su ciò che accade nel mondo. Sono uno che non si fa impressionare dall’imminente ansia per un’ipotetico dramma barocco italiano (i più avveduti di voi hanno capito che sto citando Dramma barocco tedesco di Benjamin). Sono uno che continua imperterrito a leggere tutto ciò che di buono gli capita a tiro. Uno stereotipo contemporaneo vuole che alla domanda: “Divisione tra letteratura alta e letteratura bassa”? qualcuno risponde banalmente: “Non c’è differenza. Nessuna divisione. Esistono solo libri buoni e libri meno buoni…”. Invece per me esiste eccome una bella differenza. C’è una bella divisione. La strada che va in città della Ginzburg è un grande libro, un bellissimo capolavoro. Questa pagina di De Lillo è una grande pagina di letteratura contemporanea, un modo di guardare che fa diventare capolavoro anche chi legge:

Leggo, compro cultura, studio, alla faccia della superficialità e del pressapochismo. Voglio essere preparato, per quando farò il cane da guardia di qualche grande libro in uscita. Voglio essere pronto per il capolavoro. Voglio vederlo per primo, accorgermene prima della massa. Forse leggo perché eh.

LE CAGATE MILLENIAL DI PIETRO MARRONE - 2

una striscia a fumetti per Mollette di Paolo Di Orazio

CHI NON GUARDA È PERDUTO

di Elisa Baldini

Foto dal set di Roberto Villa

Andando a lavorare, la mattina, per risparmiare 3 cm di fila, da qualche tempo passo da una strada nuova, un ballatoio di cemento piazzato tra una rotatoria e l’altra. Da quando attraverso questo stecco di cemento in mezzo ai campi, ho incontrato spesso (e devo ammetterlo, spesso schivato fortunosamente) un omino, impettito su un ciglio, ad attendere un autobus che non ho mai visto passare, ma che, per la stessa presenza di quell’omino lì, sicuramente passerà. Questo omino è singolare perché vestito di tutto punto, con impermeabili o trench da cui a volte si intravede una cravatta, ben abbinati a cappello, sciarpina, valigetta in mano, sguardo fiero, posizione marziale. Un omino che sicuramente fa un lavoro importante, prende decisioni grosse, si vede dalla varietà e dall’eleganza studiata dei suoi cappotti; che stanzia ai piedi di un cavalcavia a sfidare puntuto il freddo, il vento, la pioggia, io che rischio di arrotarlo e, per di più, anche il COVID da assembramento sui mezzi pubblici. Ho visto l’omino tutto l’autunno e l’inverno, e su di lui ho inventato, senza nemmeno rendermene conto, una grande quantità di storie. Ecco il virologo che va da Speranza: ma chissà perché non lo verranno a prendere con la auto blu, alla fine il COVID gli viene a lui, stai a vedere! Ecco la spia di Trump, mandata a Montale per vedere che aria tira e se c’è verso far tornare al governo in America il gabibbo arancione partendo dal basso (anzi dal bassissimo, direi). Ecco il notaio chiamato ad indagare chi ha truccato i voti del Festival di Sanremo. Ecco il commissario Maigret diventato secco come un uscio (perché la sera prima avevo ascoltato Maigret letto da Battiston su Storytel), ecco il killer seriale e via a seguire. Quell’omino lì è stato tanti omini. Finché poi non l’ho visto più, e me ne sono ricordata solo oggi, pochi minuti fa, prima di iniziare a scrivere. Dove cacchio sarà finito quell’omino e chissà come avrebbe abbinato i colori e gli accessori adesso, che sembra di essere in India d’Agosto, ed è Maggio. Quell’omino c’era un monte di volte ed in un monte di modi, e poi così, a caso, non c’è stato più, ed io di certo il funerale non gliel’ho fatto: mi ero scordata di averlo guardato, pensato, raccontato dentro la mia testa per così tante mattine. Quest’anno abbandono la zattera salvifica degli enta e, ne prendo atto: invecchio male. Nei post di Facebook, quelli scritti sulle lavagne colorate, si dice che i vecchi diventano come bambini: perdono le inibizioni, ritornano innocenti portatori dell’amara verità. Io, in questa fase confusa in cui non so se sto avanzando o regredendo, di sicuro sto perdendo ogni ritegno e reagisco con palese insofferenza quando mi capita di beccare qualcuno a fissarmi imbambolato mentre mi muovo un po’ a casaccio nel mondo. Poco tempo fa ho raccontato a mio marito con un misto di imbarazzo e di isterica ilarità che al supermercato, mentre lui si faceva affettare un etto di prosciutto crudo ed io cercavo il petto di pollo pre-incartato nei frigoriferoni, ho fatto il gesto della mano a becco che si faceva alle elementari negli anni ’80 per dire “Che cavolo vuoi?” ad una donnina che mi fissava insistente, forse domandandosi cosa ci facevo alla Pam con le scarpe da trekking. Ma io ero stata a camminare e mi mancava il prosciutto crudo: che gliene frega a lei! Però, a ripensarci, magari pensava che fossi una scalatrice professionista che si sta preparando per la vetta del K2, e questa sua visione di me, con la distanza premurosa dei giorni, mi fa anche un po’ piacere. E invece le ho fatto la mano a becco. E poi tipo ieri l’altro, al bar in pausa pranzo, si ragionava di pensioni, riscatto dell’Università, e uno da un tavolo dietro, che nemmeno avevo visto fino a quel momento, si intrufola nella conversazione e dice la sua. Io mi sono comportata bene questa volta, non ho fatto la mano a becco, ma ho pensato: ma chi ti ha interpellato? E soprattutto, prima che tu parlassi, dove eri, omino? Eri dove è finito quell’omino dei cappotti, che non vedo più e di cui mi ero dimenticata fino a poco fa? Non c’eri, e ora ci sei. Perché hai guardato, perché hai ascoltato, perché hai parlato, e io ho fatto lo stesso: mi son girata, ti ho visto, ti ho risposto. Omino diverso da quello tutto modaiolo e distinto, magari un camionista che si era appena scofanato un panino con la porchetta (ecco che sto inventando la sua storia a gusto mio), ma che se ne intende di riscatto degli anni dell’Università perché il su figliolo l’avrà fatto. Chissà. Quando le sceneggiature si scrivevano come si deve, e cioè quando il cinema era una grande macchina che iniziava a funzionare come un’industria felice portatrice di guadagni e di cultura, a collaborare ad un progetto erano davvero in tanti, è noto. Recentemente ho letto che Visconti, nel primo dopoguerra, aveva in mente di fare un film assurdo, dove un gran numero di personaggi si sfidavano in una estenuante Maratona di danza (così doveva chiamarsi il film) che andava avanti per giorni e giorni e in cui si potevano fare solo tipo 15 minuti di pausa ogni 2 ore, una cosa così. A Pietrangeli, uno dei vari collaboratori al progetto, Visconti disse: ora te mi scrivi da cima a fondo tutte le storie delle donne delle 20 coppie che dovranno essere nel film. Cosa si vedrà nel film di queste storie? Niente, un accenno, due battute. Ma le storie ci devono essere, avanti, marsc’! E Pietrangeli zitto zitto scrive e si inventa, prende spunto, rimastica cose che aveva sentito raccontare o in cui si era imbattuto, forse, vicende di persone che probabilmente aveva fissato di soppiatto sul tram, quando ancora il COVID non c’era e si poteva stare più appiccicati. Del potere creativo dello sguardo sulla realtà, del resto, Pietrangeli era conscio: “È chiaro che non voglio porre nessun limite all’invenzione e alla fantasia; ma per quello che è la mia esperienza personale, credo che la elaborazione fantastica risulti tanto più efficace quanto più fondata e sorretta dai dati dell’osservazione.”[1] Del film un po’ ferreriano di Visconti non se n’è fatto nulla, ma Pietrangeli da uno di questi ritratti, quello di Celestina, una cameriera venuta dalla provincia che ama non ricambiata uno stagnaro un po’ codardo, ci ha fatto un film, Il sole negli occhi (1953) che è anche il suo esordio alla regia e non è per niente male.

In questi giorni sto leggendo un po’ di cose sul penultimo film di Pasolini, Il fiore delle mille e una notte (1974), ispirato liberamente ad una delle raccolte di racconti più affascinanti e misteriose del mondo. E di certo non starò qui a parlarvi approfonditamente di Mille e una notte, mi interessa solo per finire il discorso sugli omini perduti e ritrovati. Qui la materia da prendere in mano era bella complessa: quali racconti scegliere? Come amalgamarli? Di sicuro Pasolini non si è posto il problema di essere fedele a qualcosa o a qualcuno: Mille e una notte è un magma fluente di storie che ribollono e che si parlano l’una tra l’altra, i cui autori sono molteplici e spesso non identificabili: si tratta di trascrizioni di favole tramandate oralmente, rivisitate, reinterpretate, ma legate da un filo comune che attraversa ed unisce paesi. E questo filo comune è quello del raccontare, seguire il tracciato sbilenco di una storia che nasce da una parte e finisce (a volte) dove vuole, e quindi i nomi, i volti, i confini non hanno più senso, ma il senso della storia e delle storie rimane intatto. In questo film Pasolini mette in scena ed esercita, realizzando un’opera in cui aleggia una serenità ed una pace inedite per lui, una delle gioie più grandi della vita, “l’idea la più bella che abbia avuto, questo voler raccontare per la gioia del raccontare. […] questo entrare nel più misterioso degli ingranaggi del fare artistico”[2], l’affabulazione, che nasce spesso dal caso o dal destino, a seconda di quello in cui uno crede. Tant’è che in sceneggiatura aveva immaginato due cornici (poi tagliate dalla versione finale) ambientate al Cairo nel presente dove 4 personaggi e poi egli stesso facevano nascere i racconti successivi dall’eccitazione dello sguardo, dal gusto un po’ predatorio della scoperta.

“L’enorme maggioranza dei racconti delle mille e una notte consistono in un viaggio. Quando il racconto è talmente breve da non consentire la possibilità della descrizione di un vero e proprio viaggio, allora si tratta di un aneddoto successo ad un viaggiatore: e quindi, anche se il racconto è tutto lì, in quel crocevia, in quel mercato, siamo comunque in un ‘altrove’.”[3] L’altrove dove forse è finito l’omino dei cappotti o la scalatrice del K2? Chissà. L’altro giorno ho visto che Werner Herzog era a Torino e ho avuto rabbia, perché io a Torino non c’ero. Allora ho detto: o finiamo Il crepuscolo del mondo e parliamone male. Ed invece anche qui: nulla! Basterebbero le ultime tre pagine per farne un capolavoro.

Hiroo Onoda, soldato giapponese che ha combattuto il nemico in una sperduta isola delle Filippine per ben 29 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, convinto che il conflitto con gli americani fosse ancora in corso, si è ostinatamente raccontato la storia di una guerra infinita che alla fine è diventata la sua vita e lo ha risucchiato in un vortice dove passato presente e futuro coesistono, i ricordi sono sogni, ogni ombra è un pericolo o la salvezza. “Dove inizia ciò che è tangibile, reale, e dove comincia il ricordo che ne conserviamo?” [4] Si chiede Onoda, si chiede Herzog. Non ci dà ovviamente nessuna risposta. Del resto ce lo diceva anche Mille e una notte: “La verità intera non è mai un solo sogno, ma molti sogni.” Mi lascia così, Herzog. Senza darmi la soddisfazione di parlare male del suo libro e soprattutto senza dirmi dove è finito l’omino dei cappotti. Ora mi metto ad inventarmi la sua storia. Ma chi sono io, per inventarmi le storie di tutti e non voler essere la storia di nessuno? Mi sa tanto che la mano a becco io non la faccio più.

[1] A. Pietrangeli in Un regista allo specchio. Incontro con Antonio Pietrangeli, a cura di Marcello Clemente, in La Fiera Letteraria n. 17, Maggio 1966.

[2] P.P. Pasolini in Ideologia e poetica, a cura di Gideon Bachman, Filmcritica, n. 232, marzo 1973, L’Oriente di Pasolini, Il fiore delle mille e una notte nelle fotografie di Roberto Villa a cura di Roberto Chiesi, Edizioni Cineteca di Bologna.

[3] P.P.Pasolini, Il mio lungo viaggio, Tempo illustrato, 31 Maggio 1974, riportato in L’Oriente di Pasolini, op.cit.

[4] Werner Herzog, Il crepuscolo del mondo, Feltrinelli Editore, Milano.

IL TRITAUTOSTIMA

di Elisa Rovesta

Cammini per strada tranquillo, con l’unica intenzione di uscire di casa per fare una passeggiata e perché no, guardare anche le vetrine dei negozi, chissà che non ci sia qualcosa di carino da comprare. Cazzeggi, insomma, dopo una settimana di duro lavoro, passata a rispondere a mille telefonate e a partecipare a riunioni infinite. Cazzeggi più che legittimamente. Mentre sei li, in una sorta di meditazione, indeciso se approfittare dell’offerta “paghi tre prendi quattro t-shirt in cotone”, oltretutto del colore che vuoi, senti che una dolce manina sta picchiettando sulla tua spalla. Interrompi qualsiasi valutazione rispetto al principio “dell’utilità marginale” in merito al potenziale acquisto delle t-shirt, e ti volti. Eccolo lì, sorridente e apparentemente innocuo, quel personaggio che mai avresti voluto rivedere, tantomeno oggi. Non eri affatto preparato per questo incontro, né fisicamente né psicologicamente e nessun indizio che fosse astrale o climatico o temporale preannunciava che per l’ennesima volta sarebbe apparso davanti a te, lui: “il trita-autostima”. Già, si tratta del tuo amico di vecchia data, quello con il quale hai condiviso molte esperienze, ad esempio, la stessa classe alle scuole superiori, oppure le lezioni di tennis. Sì, quell’amico che senza usare parole chiare riusciva lo stesso a comunicarti che lui era più bravo di te. Anzi, non solo lui era più bravo, tutto il mondo era più bravo di te, anche chi non giocava a tennis ma avrebbe voluto giocare era più bravo di te, secondo lui. Il trita-autostima “tipo” si presenta alle tue spalle, quando meno te lo aspetti. Sembra avere un radar per trovarti anche nei luoghi più inaspettati. Il trita-autostima è di solito di bella presenza, si veste quasi sempre in modo elegante o casual, indossa abiti con toni neutri come il beige o un color nocciola sbiadito ed come un Jeko che si mimetizza sugli alberi. Un essere mimetico, tanto che ti chiedi davvero se viva appiccicato ai muri delle case o al cemento dei ponti e se quando ti vede passare si stacca per raggiungerti. Il trita-autostima, inoltre, ti sorride con tutti i denti a sua disposizione, faccette comprese, ma si può subito notare che dal canino brilla una piccola scintilla, e ciò non lascia presagire nulla di buono. Fa domande scomode, colpisce proprio quei punti della tua vita che per mille motivi non sono stati per te piacevoli, e ancora meno piacevole è rivangarli.

Ad esempio, ti dice: “Hai visto come hanno ristrutturato bene quella casa che volevi tanto acquistare ma che poi, senza avvisarti, è stata venduta a quella persona che ne ha già almeno dieci ?” e tu annuisci, mentre rivivi quel sogno svanito, in cui sei seduto in quel giardino pieno delle rose che avresti piantato. Eccolo lì davanti a te, dunque. Gli dici “Ciao carissimo” e stringendo i denti gli sorridi. Lui allora ti risponde: “Ciao Marco”, solo che tu ti chiami Giulio, e dopo venti anni di conoscenza dovrebbe saperlo. Gli fai allora notare che il tuo nome è un altro, “Ah sì, ok, che sarà mai, sei sempre stato permaloso”. Il primo pezzettino di autostima, il tuo “amico” te lo ha già strappato con un piccolo morso. Cerchi subito un argomento nel quale tu possa sentirti inattaccabile, e stringendo i pugni e con le mani sudate inizi a raccontargli del tuo lavoro. Il tuo “amico”, però, non arretra di un centimetro e prosegue nella conversazione confermando, come fa ogni volta, di conoscere tutte le tecniche necessarie affinché dopo il vostro incontro tu possa avere solo due possibilità. La prima possibilità è quella di rivolgerti immediatamente ad un bravo psichiatra che ti possa prescrivere anti depressivi e confidare in una, seppur lenta, ricostruzione della fiducia in te stesso. Oppure, iscriverti subito ad un corso intensivo di cardio fitness che, dicono gli esperti, aiuta la produzione di serotonina ovvero l’ormone della felicità. In questo caso ti devi allenare tanto, perché dopo il vostro incontro te ne servirà tanta di serotonina. Così, come hai tu stesso deciso, gli parli della tua professione lavorativa. Gli esponi le nuove misure legali in materia di bilanci economici, che è una materia che conosci bene perché lavori da oltre 15 anni in questo ambito, e hai una laurea in economia e li redigi pure questi bilanci. Lui che per professione si occupa di tutt’altro e non sa nulla di economia, mette comunque una mano sul fianco e con il dito indice puntato verso il tuo naso,dice che per poter parlare di un bilancio in modo corretto “dovresti documentarti”. Capito? Oppure, sei un esperto di marketing e comunicazione stimato dalle più importanti multinazionali, il tuo amico ti racconta che per il suo blog ha pensato di rivolgersi ad un “vero” professionista, come se tu fossi un finto professionista. Di fronte a tutte le sue affermazioni inizi a perdere la lucidità ma vuoi uscirne vincitore lo stesso. Senti che le forze ti stanno abbandonando, le gambe sono pesanti, i capelli sono flosci e incollati sulla tua fronte un po' sudata. Nonostante questo, l’amico continua a parlare e sta iniziando a chiederti “come ti senti ora che hai preso qualche chilo quando qualche anno prima eri così in forma e invece adesso guarda, non sembri nemmeno più la stessa persona”. Tu ormai sei inginocchiato a terra, con le mani appoggiate sull’asfalto della strada dove solo pochi minuti prima stavi cazzeggiando più che legittimamente! Noncurante però il tuo amico non accenna a smettere di parlarti e mentre ti chiede come sta la tua ex fidanzata che ti ha lasciato per tuo cugino più colto di te, assomiglia sempre di più al Sergente maggiore Hartman, mentre tu ti senti il soldato Palla di Lardo nel film Full Metal Jacket. All’improvviso alzi il capo, tu non sei il soldato Palla di Lardo e lo sai. Così lo guardi dritto negli occhi mentre nella tua testa inizia a riecheggiare quel discorso motivazionale di Al Pacino in Ogni maledetta domenica e lo volgi al singolare, cioè a te stesso. Nel frattempo, si alza un forte vento che spazza via le nuvole nel cielo, tanto che il sole sta tornando a splendere, e tu muovi un polso che era bloccato per terra, poi muovi anche l’altro polso, e anche se le caviglie tremano cerchi di rialzarti. In questo momento anche gli uccellini tornano a cinguettare e pensi che su quell’asfalto “Puoi rimanerci, farti prendere a schiaffi, oppure, aprirti la strada lottando verso la luce” proprio come recita Al Pacino. Così ti rialzi nonostante le ecchimosi sulle ginocchia, resti dritto davanti al trita- autostima e… no, non gli dici niente. Lo guardi negli occhi, fai una risata sguaiata posizionando la tua faccia a pochi millimetri dalla sua e poi te ne vai lontano, talmente lontano che se ti girerai per vederlo, lui ai tuoi occhi sarà sempre più piccolo, fino a sparire del tutto e sorridendo pensi: sei fottuto Sergente Hartman.

ADIEU

di Alessandro Schiapparelli

Bene. Ecco come si scrive. Con lo stomaco pieno di birra e la paglia in bocca. Ah, dimenticavo: le cuffie nelle orecchie al massimo del volume. Ecco, come si scrive. Ieri sera sono andato ad una cena di vecchie glorie. Le vorrei scopare tutte le fighe. Tutte tettone, porcaputtana. Che io sono un tettomane. Ovviamente, finito di lavorare alle sei e mezza, dovevo venire a casa per

prepararmi per il ritrovo delle otto. Io cosa ho fatto? Sono andato al bar a bere delle birre medie due alla volta finchè non sono diventate dispari. Ovviamente non ci sono riuscito. Ne ho bevute quattro. Alle otto meno dieci ho deciso che ero in ritardo. Ovviamente ho deciso che non mi sarei lavato e nemmeno fatto la barba. Un colpo alle ascelle con tanto di deodorante e

cambio di maglietta. I jeans andavano bene. Mi sono lavato i piedi e cambiato le scarpe. Andare con quelle antiinfortunistiche mi sembrava eccessivo. Ah,ah...Bene: prendo la bici, perchè sono al momento un po' senza patente, e mi dirigo verso il paese. Al cinema. Luogo di ritrovo. Ci sono arrivato trafelato con la mia buona birra nel portaborraccia. Così che avevo già da fare l'aperitivo senza bisogno di bere quella merda di soft drink che c'era da bere. E vai che saluto tutti. Uno per uno. Era tanto che non ci si vedeva. E, comunque, c'era un caldo bestia. Incredibile un Maggio così. Sembra Luglio. Mah. Un mio amico, al bar, mi ha consigliato di ascoltare un gruppo a me sconosciuto. Nazista come lui. Ma a me non frega un cazzo. La musica è musica. Basta che mi piaccia. E quelli lì mi piacciono. Li ho ascoltati bene e sono bravi. Comunque, riguardo alla cena, finito l'aperitivo mi sono rotto un

po' i coglioni. Però, ogni tanto, facevo una pausa paglia e andavo fuori a fumare e scambiare quattro chiacchiere. Edificanti, devo dire. Con chi ti è stato amico tanti anni fa, c'è sempre un rapporto speciale. Alle dieci e mezza ho deciso che ero stanco e ubriaco abbastanza per poter affrontare la mattina dopo di lavoro e, quindi, ho salutato e me ne sono andato. Io sono

abituato che vado a letto presto. Io ho il sangue del gruppo A-peritivo. Perciò do tutto dalle sei e mezza alle nove. Aperitivo lungo. E così che va la mia vita. Giusto per svegliarsi che ti senti un cesso e devi affrontare tutte le otto ore di lavoro. Ma, poi, arrivano di nuovo le sei e mezza. L'orario che preferisco. Quando saluti al lavoro e devo fare i trecento metri che mi separano dal

bar. Sono i tre minuti che preferisco della mia vita. Della mia giornata. Entro, saluto e ordino la birra. Mi siedo e aspetto pazientemente. Sono pronto con le cuffie nelle orecchie e la paglia in mano ancora spenta. Aspetto che arrivi la birra per accendere tutto. Tutto deve essere perfetto. Paglie a sufficienza nel pacchetto. Tre per ogni birra media. Prima ne fumavo quattro.

Adesso tre. Bevo più velocemente. Anzi: con la prima media me ne bastano due. La bevo veramente in fretta. Ne ho una voglia... Infatti, quando la ordino, sono impaziente. Vorrei spiegare al/alla barista di turno che, comunque faccia in fretta, io la volevo prima. Ma questa è un'altra considerazione. La birra: questa bevanda fantastica. Di cui, io, abuso. Ma sono

esagerato in tutto. Solo nello scopare non sono esagerato. Infatti non scopo mai. Meglio bere. La bionda non ti tradisce mai. Specialmente se è alta circa 15 cm e con la schiuma in cima. Certo: ci vuole la schiuma. Serve per non farla ossidare. Una birra senza schiuma quando te la servono fa schifo. Fateci caso. Per chi beve birra, ovviamente. Per chi è astemio posso solo dire

che non lo invidio. Per niente. Ah,ah... Io non lo sarò mai. Affanculo. È bello strasene seduto al tavolino fuori dal bar che si può fumare con le cuffie nelle orecchie e contemplare le forme delle ragazze che passano. Ce ne sono di belle e di un po' meno belle. Ce n'è una che si mette sti cazzo di tacco 12 che non ci sa camminare e sembra che l'abbiano impalata con un estintore

quando cammina. Ah,ah, che ridere che fa. Scopabilissima anche lei, comunque. Ma, io, sono di bocca buona. Mi piacciono tutte, le fighe. A parte le balene. Quelle proprio mi fanno cagare. Non le scoperei neanche con il cazzo di un altro. Che, poi, almeno devono avere le tette giganti, visto che sono grosse. Ma ci sono anche quelle con le tette piccole. Ecco, quello è il top della merda. Certo: qualcuna si può offendere. Ma non me ne frega un cazzo. Del resto anch'io ho una pancia che fa cagare. E sono alto un metro e un cazzo. Beh: bevendo molta birra non si può pretendere di non avere la pancia. Non si può mica avere la moglie ubriaca e la botte piena. Come si sa. Penso che, questo pezzo, sia lungo abbastanza e che mi sono già rotto i

coglioni di scrivere stronzate. Ma è quello che so fare. Scrivere stronzate. Mi riesce particolarmente bene. E le dico anche. Dico solo stronzate. Non mi piace essere serio. La serietà la lascio quando abbandono il posto di lavoro. Lì sono estremamente serio. Come lo siamo tutti. Non sono nessuno di speciale. E non me ne frega un cazzo. Addio...

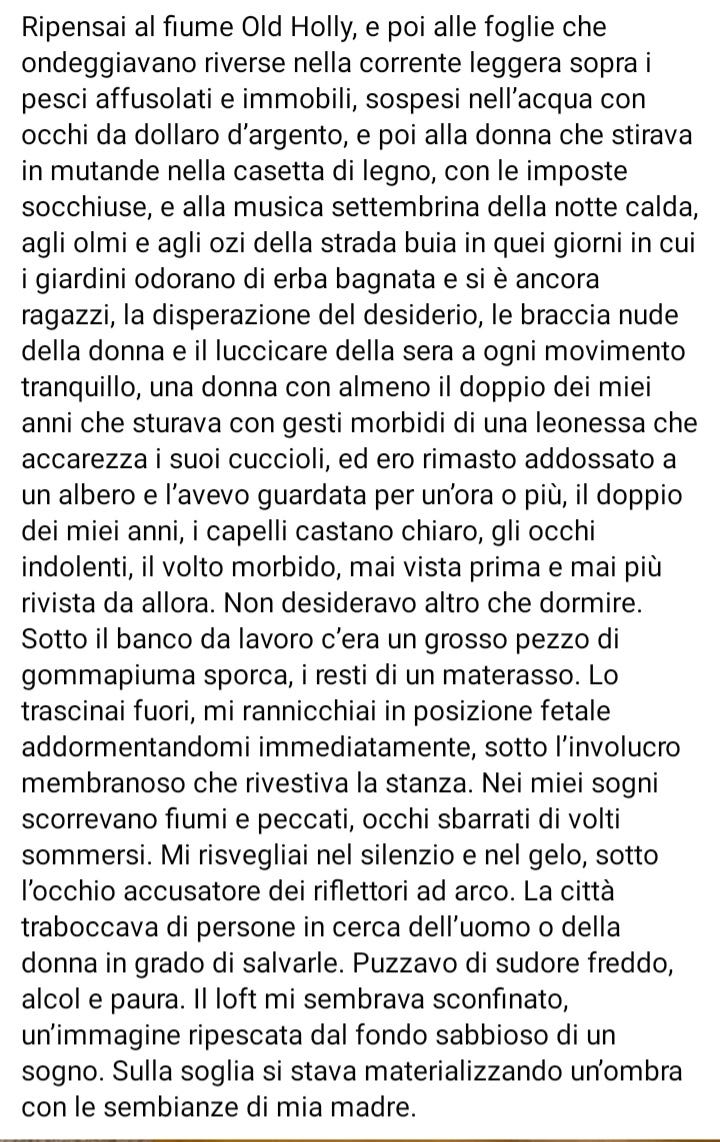

L’ADDESTRATORE DI LICANTROPI /4

di Jacopo Masini e Maurizio Maletti

Uno strano fumetto in quattro parti, questa è la seconda.

La prima è QUI, la seconda QUI e la terza QUI

ROBBABUONACHECIPIACE

Prince che nel 1985 spiega al mondo come si scrive, si canta, si suona, si sta su un palco.

L’assenzialismo di Learco Pignagnoli secondo Ugo Cornia.

È tutto qui

1985 a Bologna!

Milano 1986!

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

DA LI ME BANDI

I par usei

la gent in bicicleta.

Apena al pé

al toca ancor la tera

a turna in ment

col ch’i evum vrü smangà.

D’cul fiur trasparent

ciamà supiòn

ag’n’é di prà.

Basta na luserta a travarsà

ch’i sa sfa.

Gh’ei sta?

Alvé la man ch’in s’ grata mai i coión.

Me am capit’ in prömavera

s’a m’inochi a vardà

li palpogni ca sbat cuntra i lampion.

I porta ancora al tabar

da li me bandi.

A ghé an vèc dal Ricovar Buris-Lodigiani

c’al sgh’invoia dentr’in fin i oc

cme s’al vrés dir

an vöi pő vedr’ansön.

Frasi ca scultava da pütlet

ié dré a sucedar propria in sla me pèl.

Mitóm: cul piop lé

al g’sarà c’ang’ sarò mia pö me.

Sl’e grand al Po.

Coi ca s’incuntra là

i sbasa sens’acorzasan la Vus,

e i arcnós,

cm’an po ad malincunia,

ca siom dabón cumpagn.

As pöl inamuraras dapartot

m’andua tsé ná dapö.

L’é mia question ad cosi ad téti no,

la dona lusaresa quand la réd,

anc da luntan,

basta parché sübét a mé l’am s’drésa

cme pr’an flaut.

*

DALLE MIE PARTI

Sembrano uccelli

la gente in bicicletta.

Appena il piede

tocca ancora la terra

torna in mente

quello che avevamo voluto scordare.

Di quel fiore trasparente

chiamato “soffione”

ce ne sono dei prati.

Basta attraversi una lucertola

e si sfanno.

Ci sono stati?

Alzi la mano chi non si gratta mai i coglioni.

A me capita in primavera

se m’ incanto a guardare

i maggiolini sbattere contro i lampioni.

Portano ancora il tabarro

dalle mie parti.

C’è un vecchio del Ricovero Buris-Lodigiani

che vi s’involta dentro fino agli occhi

come volesse dire

non voglio più vedere nessuno.

Frasi che ascoltavo da ragazzo

stanno succedendo proprio sulla mia pelle.

Mettiamo: questo pioppo

ci sarà che non ci sarò più io.

Com’ è grande il Po.

Chi s’incontra là

abbassa senza accorgersene la voce

e riconosce,

con un’ombra di malinconia,

che siamo davvero uguali.

Ci si può innamorare dappertutto

ma dove sei nato di più.

Non è questione di cosce di tette no,

la donna luzzarese quando ride,

anche da lontano,

basta perché subito a me si rizzi,

come per un flauto.

(da Stricarm’ in d’na parola)

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.