BRODOWSKY

di Marco Galli

MIO ZIO STEPHEN KING

di Jacopo Masini

(questo pezzo è uscito alcuni anni fa su Exlibris 2.0 e ho pensato di riproporlo qui perché più ci penso, più gli sono affezionato. Al pezzo e allo Zio)

Non sono un critico. Sono un innamorato.

Parlare di Stephen King, scriverne, è un po’ come andare a cercare in un cassetto o in una scatola una busta piena di vecchie foto ingiallite, che mi ritraggono giovanissimo, la testa piena di capelli e di sogni. Significa ripescare ricordi in cui si intrecciano malinconia, avventura e gioia.

Una storia d’amore lunga quasi trent’anni è costellata di una infinità di episodi, di litigi, incomprensioni, riconciliazioni e, soprattutto, di una devozione che ha impedito al trascorrere del tempo di trasformare il piacere in noia.

Ho capito tutte queste cose quando ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto dire dell’autore che amo più di ogni altro, dello scrittore che ritengo sia il più grande narratore del pianeta e che ho difeso strenuamente nel corso degli anni, specie quando dichiarare il proprio amore per i suoi libri suscitava una specie di malcelato compatimento, come se volessero dirmi ‘Poveretto, pensa che quella roba sia letteratura’. King era solo un intrattenitore, uno scrittore di genere. Anzi, uno scrittore horror, robaccia per ragazzini e lettori di serie B.

E così, mentre pensavo a cos’avrei mai potuto aggiungere io alla sterminata quantità di cose dette e scritte su King, ho realizzato una cosa che mi ha spalancato gli occhi: non sono un critico. Sono un innamorato. Così innamorato da ricordare dove e quando ho letto tutti i suoi libri. Cos’hanno significato per me quando li ho letti, anche se di alcuni non ricordo quasi più nulla e mi riprometto spesso di rileggerli.

Mi è tornato in mente il periodo in cui ho iniziato davvero a leggere, cioè a perdermi dentro i libri, a sprofondare dentro le storie che leggevo. Avevo quattordici anni, era il primo anno di liceo.

La sera andavo in camera di mia madre, mi sedevo sul lettone, accendevo l’abat-jour e spalancavo mondi. I primi a prendermi per mano e a mostrarmi quanto potessero essere potenti le storie, furono H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Asimov, Conan Doyle, Clive Barker e soprattutto lui, il Re, lo zio che con voce bonaria e pacifica ti mette una mano sulla spalla e dice: ‘Ho una storia da raccontarti. Mettiti comodo, ci vorrà un po’ di tempo, ma ti assicuro – ah se te lo assicuro – che ne varrà la pena. E non ti spaventare se ci sono mostri e cose che fanno paura, il mondo è così: un posto struggente, in cui accadono cose terribili e meravigliose. Cose che la gente non è neanche disposta a credere. Ma tu ci credi, vero? Tu ti fidi di me?’.

E io mi sono sempre fidato, sin dal primo momento. Perché lo zio Stephen è sempre stato uno di parola. Anzi, uno tanto generoso da aggiungere sempre qualcosa alla portata delle proprie promesse. Non mi ha mai voluto illudere: è che gli piace raccontare, gli piace da pazzi. E sa che a quelli come me piace ascoltare storie. Potrei passare tutto il mio tempo ad ascoltarle, se uno è bravo a raccontarle. E lui è sempre stato così bravo che, appena iniziava a muovere le labbra senza farlo – la scrittura è telepatia, vero Stephen? – il mondo intorno spariva, sostituito da Castle Rock, da Derry e da un sacco di persone, di cose, di mostri, di gente completamente fuori di testa, da ragazzini e ragazzine eccezionali e così normali, da donne e uomini che avrebbero dato la vita per rimanere fedeli alle cose in cui credevano, e che avrebbero dato anche una seconda vita pur di salvare la struggente bellezza del mondo, mentre l’orrore faceva di tutto per farsi largo. Cose incredibili, più vive della vita, che neanche pensavo potessero esistere. E, invece, il mio nuovo zio mi stava dicendo che esistevano eccome.

Così, rivedo me stesso – e mi vedo da fuori, di spalle – chino sulla copia di Christine, seduto in poltrona, nell’appartamento di via Mordacci, incapace di sollevare la testa dalle oltre seicento pagine del romanzo. Sino ai tredici anni mia madre temeva che non avrei mai letto, che i libri non mi avrebbero appassionato, e invece eccomi là, incollato a quel libro gigantesco, rapito, intento a leggere mentre la tv è accesa.

Sento il calore delle lenzuola che mi proteggono durante un’influenza invernale, la testa appoggiata sul cuscino messo in verticale contro la testiera del letto, intento a dare un voto a ciascuno dei racconti di A volte ritornano, con il desiderio di finirlo subito, per iniziare La metà oscura, La zona morta e Scheletri.

E ricordo la straordinaria impressione che mi fece la prefazione di quella raccolta di racconti, la prima di King, il senso di abbacinante verità che suscitò in me il passaggio in cui lo zio mi sussurra con cautela, cercando e trovando subito le parole giuste, come siamo fatti noi esseri umani, cos’è la paura, perché non possiamo esimerci dal rallentare quando incrociamo un incidente stradale, per fermarci a osservare: siamo contenti che il cadavere sull’asfalto non sia il nostro. La morte è la nostra ombra e non possiamo separarcene. Solo illuderci di tenerla a bada, governando la paura che, poco alla volta, mentre gli anni passano, si impossessa di noi: un giorno, sotto un lenzuolo simile a quello intravisto sul selciato, ci sarà il nostro cadavere. King, pronto ad ammaliarmi, mi stava avvertendo. Mi stava di nuovo posando una mano sulla spalla e, sorridendo, mi stava dicendo: ‘Vieni, andiamo. Avrai paura e sarà la cosa più ovvia e naturale che possa accadere. Senti? Tremo anche io’.

Quella è stata la prima volta, ma non so se dipenda da quella prefazione. Fatto sta che una delle cose che amo maggiormente dello zio sono le sue prefazioni e postfazioni.

Lo zio Stephen è una persona generosa, l’ho già detto, e sono innumerevoli le occasioni in cui spiega ai suoi fedelissimi lettori come sono nati i suoi romanzi e i suoi racconti. Ricordo perfettamente il senso di protezione nel leggere un’altra sua raccolta intitolata Tutto è fatidico. Accadde nell’estate del 2002, mentre facevo la stagione in fabbrica. Per una settimana fui dirottato a fare il turno di notte, allo scarico pomodori. O meglio, fui io a chiedere di lavorare al turno di notte. (Chissà, forse anche la mia passione per la notte è un elemento che mi ha spinto ad amarti così tanto, Stephen. Chi può dirlo). Ricordo che passavo gli intervalli tra l’arrivo di un trattore o di un camion e quello successivo, mi chiudevo nel gabbiotto degli addetti allo scarico a leggere i racconti della raccolta e non vedevo l’ora di arrivare alle pagine che li introducevano. Lo zio raccontava in poche righe cosa gli era passato per la testa quando li aveva scritti e ogni volta aveva la sensazione che facesse di tutto per mettermi a parte di un segreto: se sei capace di fare qualcosa, racconta agli altri come lo fai. Non si vive anche per questo? Per condividere quel che abbiamo imparato?

E il rumore dei trattori e dei camion, l’odore di pomodori appena raccolti, frammisto a quello degli altri pesati e marci sul cemento, l’umidità della pianura immobile nella calura estiva, si espandeva sino al Maine, sino alla scrivania dello zio, il suo luogo di trasmissione preferito.

Ricordo anche gli anni in cui erano quasi riusciti a convincermi che valesse la pena lasciarlo. Insomma, devo confessare che per un po’ di tempo ho smesso di leggerlo, ma non di amarlo. Il desiderio è sempre stato così forte che gli ho attribuito poteri soprannaturali, che si manifestavano in maniera semplice ed eclatante: ogni volta che entravo in libreria e vedevo i suoi libri, provavo il desiderio incontenibile di comprarli. Di ricomprare quelli che già possedevo, di acquistare quelli che avevo rinunciato a leggere. E a un certo punto, quando sono rinsavito, l’ho fatto: li ho comprati tutti. E li ho cercati in prima edizione. Era un modo per chiedergli scusa.

Com’è accaduto che la passione è tornata a divorarmi? È stato semplice: non era cambiato lui, ero rinsavito io. Avevo riscoperto il piacere di lasciarsi trafiggere dal piacere, dal dolore e dall’unica cosa che ancora conta, oggi come quando avevo quattordici anni, sdraiato a letto, con gli occhi piantati a metà di Misery, o di Carrie, o di Cujo: volevo godere, guardare il mondo da quello spicchio di terra chiamato Maine, che diventava il mondo intero.

Ma lo zio ci tiene a non fare brutta figura e mi aveva lasciato due libri che potevano spiegarmi ancora meglio cosa accadesse quando mi invitava a casa sua. Si trattava di On writing e Danse Macabre, cioè il suo saggio sulla scrittura e il mestiere di scrittore e l’altro strepitoso saggio sull’horror contemporaneo. Là dentro c’erano le chiavi per accedere al suo laboratorio. E, come ogni volta, era sulla porta, la camicia un po’ stropicciata, il braccio rivolto verso l’interno, che diceva: ‘Vieni, ho un sacco di cose da mostrarti, se ti va’.

Ho letto quei due saggi sei o sette anni fa, poco prima di un trasloco da una città a un'altra. Stavo tornando a casa e lui era là per accompagnarmi. Anche se la sorpresa più grande era un’altra e si chiamava IT.

Posseggo la seconda edizione italiana del romanzo. Copertina cartonata, edizione cucita, pubblicata da Sperling e Kupfer nel 1987. Lo chiesi in regalo per il mio compleanno nel gennaio del 1988, ma non l’ho letto fino al 2016. Ho sempre aspettato che venisse il momento giusto. E nell’estate del 2016 mi ci sono immerso. Quasi trent’anni dopo. All’improvviso sono tornato ai miei quattordici anni, sono diventato uno dei Perdenti e ho capito che avevo fatto bene ad aspettare, a resistere: IT è una galassia. Non è uno straordinario manuale di scrittura e psicopatologia della vita quotidiana come Misery; non è una radiografia della rivalità e del mimetismo violento come Cose preziose – letto di notte, a Torino, accompagnato dal rumore del Po –; non è uno schiaffo in faccia alla violenza e alla follia maschile come Notte buia, niente stelle. No, IT è il racconto più caloroso e struggente dello zio, quello in cui ti dice: ‘Ora che sei diventato grande, e vorresti fare di tutto per dimenticare quanto eri stupido e coraggioso; ora che sei pavido e ti senti intelligente, guarda bene: i tuoi mostri sono ancora tutti là. Torna indietro, diventa grande’. Puoi non amare alla follia un uomo che ti fa un regalo così?

Potrei raccontare della smania con cui corsi in giro per Parma, in pieno agosto, a cercare una copia di La storia di Lisey, appena dopo aver finito Duma Key, cioè il romanzo che ha fatto diventare le rane i miei animali guida. E di come ne trovai una copia da Feltrinelli, uscii, e tornai dopo un’ora per acquistarla e qualcuno era passato dieci minuti prima a comprarla. E di come feci il giro delle altre libreria, per sentirmi dire ogni volta che era appena passata un’altra persona a chiederlo, e sapevo che era la stessa che, più scaltra di me, aveva acquistato la copia che avevo lasciato da Feltrinelli, sicuro di poterla recuperare dopo poco.

Potrei raccontare della felicità di leggere Joyland in Romagna, a pochi passi da un parco giochi molto simile a quello del romanzo, o di aver voglia di abbracciare lo zio per la sontuosa intelligenza di Revival, con quel finale che ti porta ad aprire un video su YouTube, a rimanere senza parole, e a pensare che lo zio abbia davvero dei poteri soprannaturali. Potrei raccontare di quanto l’abbia maledetto l’estate in cui lessi Il miglio verde, acquistandolo in edicola a puntate, e capii perché la gente diventata pazza, quando aspettava i romanzi di Dickens a puntate: zio, quella fu crudeltà vera.

Potrei raccontare di tutti i luoghi e i momenti in cui ha cercato di dirmi qualcosa e c’è riuscito. Non so come fa, ma, in realtà, non lo voglio sapere. Sono uno di quelli che pensa che, quando sei molto innamorato di qualcuno, è inutile, anzi dannoso, provare a capire com’è successo. È molto meglio godersela e ringraziare il cielo che ti sia capitato.

A dirla tutta, però, a un certo punto, che tu lo voglia o meno, arrivi a capire perché eri o sei innamorato. E quello è il momento della verità: o crolla tutto, o si diventa inseparabili.

Io e lo zio Stephen siamo inseparabili.

E adesso, quando parlo dei suoi libri e la persona che ho di fronte solleva il sopracciglio con aria di compatimento, gli poso una mano sulla spalla, sorrido e penso a quanto voglio bene allo zio Stephen.

Mi basta questo.

OSSERVARE

di Davide Bregola

Ero in una libreria con Marco Buticchi. Avevamo appena presentato un suo nuovo romanzo d’avventura che era uscito qualche giorno prima per Longanesi. Buticchi stava facendo qualche autografo a qualche avventore che aveva acquistato il libro nuovo. Tutto nella norma. Terminata la consuetudine di scambiare qualche parola coi lettori, ci mettemmo a parlare con la libraia. Mentre ci scambiavamo qualche impressione generica, Buticchi si avvicinò a uno dei suoi libri impilati sul banco e lo acquistò. Mi disse che per un autore era di “buon auspicio” comprarsi una copia del proprio testo appena uscito. Affermò di averlo imparato a sua volta da un altro autore, credo di aver sentito uscire dalla sua bocca il nome di Wilbur Smith, ma non ne sono sicuro. In un’altra occasione mi trovavo con Giulio Mozzi in qualche biblioteca. Di solito alle presentazioni c’è sempre il libraio della città o del paese che porta copie di libri dello scrittore invitato, le mette sul tavolo per la vendita, aspetta che qualcuno acquisti. Quella volta Mozzi acquistò una sua copia di Fiction di Einaudi. Chissà, forse l’aveva presa per regalarla, forse invece anche lui la prendeva per la stessa ragione di Buticchi. Sin dalla volta in cui l’autore ligure mi disse che lo scrittore doveva comprare una copia del proprio nuovo libro, pensai alla ritualità dell’evento e all’idea irrazionale sottesa al gesto, ma mi piacque perché sembrava un antico rito per auspicare l’abbondanza, in qualche modo la ricchezza. Sembrava un “augurio”. Iniziai anche io ad andare in libreria, il giorno dell’uscita di un mio libro nuovo, per acquistarlo e tenerlo da qualche parte, nel mobile di casa, vicino ai libri pubblicati. Mi piaceva pensare si facessero compagnia in uno “spazio preciso”, con un significato per me importante. Una sorta di spazio sacro, un tabernacolo fatto di mobilio economico, acquistato in qualche Mercatone, impreziosito da un’idea. D’accordo, si tratta di gesti simbolici, forse riconducibili a una credulità, alla superstizione, ma quante volte noi tutti, esseri razionali e pensanti, compiamo gesti strani e, a ben vedere, basati su ingenuità più o meno immotivate? Ieri ero a una riunione e un signore, un sociologo, mi disse di aver vissuto un’esperienza di premorte; il famoso tunnel con la luce in fondo e blabla. Ma proprio per questo ha compiuto studi che ora gli permettono di lavorare come consulente per l’accompagnamento alla sofferenza dei malati e dei loro parenti. Per molti di noi, per gli scienziati, questo “stato di premorte” con annesso tunnel, è solo un argomento parascientifico, privo del valore che molti gli attribuiscono. Potrebbe sembrare una storia di superstizione e suggestione. Eppure quando il sociologo ha detto: “Sono un istruttore specializzato nell’accompagnamento alla morte”, io ho toccato il ferro della gamba del tavolo e la signora di fronte a me è scoppiata in una risata isterica e ha mosso il braccio, verso non so cosa, con ginnica nonchalance apotropaica. Più volte ho visto amici scambiarsi vivande a tavola ed esclamare: “Non facciamo croci eh!”, oppure alle presentazioni con stretta di mano eludere accuratamente di incrociarsi. Un po’ per educazione, un po’ per evitare di fare, appunto, croci portasfiga. In altre occasioni, durante un brindisi, ho sentito spesso dire che non si possono sbocciare i bicchieri pieni con uno vuoto perché “porta sfortuna”. Oppure per buon auspicio, al brindisi dopo aver detto “Salute!” è necessario battere il bicchiere sul tavolo prima di bere. Insomma c’è qualcosa che ci trascende, va oltre la nostra razionalità, anche se ci consideriamo poco inclini alle superstizioni e alle credulità popolari, c’è qualcosa che ci accompagna e non è sempre spiegabile, non è sempre evidente. Alla domanda: “Sei superstizioso?” la maggior parte di noi esclama convinto: “No per carità!”. Così, per mera bizzarria, ho chiesto a mia moglie Laura, che è avvocatessa, se compie o ha compiuto gesti scaccia sfortuna o se compie riti particolari prima o dopo un’udienza. Candidamente mi ha risposto che se vede un carro funebre “tocca ferro” e gira l’angolo. Il ferro di cui si parla qui è un simulacro, un palliativo, un succedaneo del ferro di cavallo che, per credulità popolare, dovrebbe portare fortuna. Questo talismano, a volte attaccato a collane e braccialetti, altre volte appeso alle pareti di case e locali pubblici, deve avere i due bracci rivolti verso l’alto. Qualche studio, in particolare il saggio di Desmon Morris “L’animale donna”, spiega il successo di questo oggetto a causa della sua forma simile a un apparato genitale femminile. L’uomo antico, dal Medioevo, considerava taumaturgico possedere un ferro di cavallo perché credeva che il maligno potesse essere distratto da una tentazione sessuale tanto da disinteressarsi ai possessori di tale oggetto. Davanti ai portoni di alcune chiese, sulle facciate, si possono trovare bassorilievi raffiguranti forme riconducibili ai genitali femminili, spesso molto espliciti, con lo stesso scopo di scacciare demoni e spiriti maligni catturandone l’attenzione. Solo così, sembrano suggerire, solo con quel talismano, quel simbolo, quel rito, si può scacciare il perfido, il maligno, il malefico, dal tempio.

Per chi, come me, si occupa di parole, è molto interessante provare a indagare come, attraverso gesti parasacrali, talismani, superstizioni scaccia demoni, si possa trovare una connessione con ciò che accade. Tornando a Buticchi, afferma spesso di trovare nel luogo in cui lavora, ossia un lido sul mare di Lerici, lo spazio ideale per immaginare storie confluite nei suoi romanzi. Buticchi possiede una spiaggia con annesso hotel e per vezzo a volte dice di fare il bagnino. La stessa Virginia Woolf, nei due saggi che compongono “Una stanza tutta per sé” afferma più volte, tra le altre cose, il diritto di una scrittrice ad avere un suo spazio ideale per poter immaginare e creare. Spazi, luoghi ideali: per uno la torretta di salvataggio affacciata sul mare aperto, per l’altra una stanza dedicata. Molte domande dei lettori vertono spesso nel chiedere agli scrittori se hanno una ritualità particolare durante la stesura di un testo, se c’è un luogo in particolare o uno spazio ideale in cui le cose avvengono e vengono meglio che in altri. La domanda, all’apparenza peregrina racchiude, anche inconsapevolmente, qualcosa di più profondo. Parto da lontano, ma arrivo al dunque: non è difficile trovare parole da noi usate abitualmente, nate originariamente in ambito sacrale e religioso che, se comprese appieno, riservano sorprese. Lo spazio sacro nell’antichità etrusca e poi romana, era rappresentato da un quadrato ritagliato nel cielo, al quale corrispondeva un quadrato equivalente sulla terra. Nell’antichità pre-cristiana, dopo la Preistoria, dentro a questo spazio sacro di “cielo sulla terra” avvenivano le osservazioni e le interpretazioni degli auspici per mezzo di “sacerdoti”. Il nome latino per definire questo spazio sacro era “templum” e successivamente venne usato anche per indicare il tempio religioso. Probabilmente a qualcuno dirà qualcosa l’uomo vitruviano inscritto tra un cerchio e un quadrato. Quel disegno, quell’uomo, rappresentava idealmente la concezione Rinascimentale di quel che rivestiva l’umanità all’epoca: l’essere umano è al centro del cielo e della terra! L’ universo è a portata di noi uomini, nel Rinascimento. Con Keplero e in seconda battuta con Galilei, la centralità dell’uomo entra in crisi perché si scoprì, grazie a studi astronomici, che l’uomo era solo un minuscolo essere dentro a un universo illimitato. Ma torniamo al “templum: questo termine, usato spesso nella psicanalisi junghiana con un termine ellenico, per i greci era témenos, spazio divino, a sua volta derivante da témno. Témno significa più propriamente “tagliare”, “ritaglio” di un appezzamento di terra da consegnare a qualcuno per coltivarne il terreno, ritaglio di terra per indicare confini. Nel caso nostro rappresenta un “ritaglio” di cielo sulla terra. Per cui il “templum”, derivante dalla parola e dal significato di “témenos”, è un ritaglio di cielo sulla terra, è uno spazio divino, in cui si può “contemplare” e in cui avviene la “contemplazione”. Queste due parole sono associate, come si può intuire a “templum” (Cum-templare) e si collegano, originariamente, all’osservazione di qualcosa stando all’interno di un ritaglio di cielo sulla terra. Un luogo ideale, insomma, un luogo in sé magico dove poter contemplare ed essere contemplativi. Ad essere contemplati erano, soprattutto, gli uccelli e le stelle. Aruspici, Augure, erano le figure preposte a questo tipo di manifestazioni divinatorie. Dall’osservazione degli uccelli, per esempio, ossia dallo “spicium” degli “avis” (in latino l’osservazione è detta “spicium”, mentre gli uccelli sono gli “avis”) si traevano profezie dette “auspici” (avis+spicium). Quando noi, senza saperlo, auguriamo buoni auspici, rimandiamo inconsapevolmente alla figura dell’augure, al sacerdote, l’osservazione del volo degli uccelli o della posizione delle stelle. La specola è un’altra parola per designare l’osservatorio astronomico e deriva anch’essa da “spicium”, ossia dall’osservazione. Per quanto riguarda le stelle, il “veggente” non faceva altro che osservare le “sidera”, ossia il termine delle stelle in latino, e trarre auspici. Parole come “assiderato”, “desiderare”, “considerare” hanno tutti come suffisso “sidera”, cioè le stelle. Cum-siderare significava “stare con le stelle”, mentre “De-Siderare” esprimeva l’idea di trarre auspici dalle stelle, desiderando notizie favorevoli. Assiderato, dal latino “sideratus” nasce come parola che ha un legame evidente con “sidera” e significava “colpito dall’influsso –funesto- degli astri”. Da una parola affine alle stelle che è “astrum” nasce un termine, molto in voga oggi, che è “disastro”, col significato originale di non favorito dalle stelle, perché il prefisso “dis” è quello che esprime la negatività di un’azione. Mi sembra bello allargare il campo dall’etimologia e provare a interpretare la storia che raccontano questi termini: auspicio, tempio. Chi si affida alla filologia storcerà il naso, ma questa mia conclusione vuole solo essere una suggestione quasi poetica, un suggerimento per le persone sensibili, per chi si vuole mettere in gioco e vuole provare a leggere e scrivere con maggior contemplazione: ognuno di noi, se vuole approfondire la capacità di osservare, deve trovare come un sacerdote dell’antichità il suo spazio sacro, il luogo in cui cielo e terra si incontrano, e farne un tempio. Non importa se questa ricerca arriva dopo anni, importante è cercare il proprio temenos nel tempo, con paziente fiducia. Sia esso un ufficio, una camera da allestire, un bosco, una caverna, la torretta di osservazione del bagnino, il garage, l’interno dell’auto…Solo così, solo con la ricerca e la scoperta di uno spazio simile, la nostra capacità di osservazione potrà raggiungere la profondità di chi può vedere oltre al significato letterale del mondo. I sacerdoti del tempio, attraverso la contemplazione, osservano il volo degli uccelli, la tavola aruspicina, per poter compiere divinazioni ed emettere gli auspici. Così noi, con uno sforzo immaginativo, all’interno del nostro “cielo sulla terra” potremmo avere lo spirito necessario per vedere, attraverso l’osservazione, qualcosa di trascendente. Come abbiamo visto poco fa, per poter “desiderare” si devono osservare le stelle. Farlo con la cognizione di cercare un tèmenos (τέμενος) diventa qualcosa di unico. All’interno di uno spazio ideale l’esperienza è più profonda, si riescono persino a fare previsioni e auspici, tanto è forte il luogo, tanto è profonda la contemplazione. Da lì partire e prendere il largo. Ambire a diventare, anche solo nei momenti necessari, un interprete privilegiato, un aruspice dell’immaginazione, un essere dedito alla lettura del cielo e della terra. Provare a diventare un tramite di auspici buoni o nefasti, e creare, scrivere...

NO, MA IL MIO CANE NON LO UMANIZZO

di Elisa Rovesta

No, il cane io non lo umanizzo, ci mancherebbe. Lo so benissimo che “un cane è un cane e deve fare la vita del cane”. Io proprio non sono il tipo che umanizza il suo cane. Non lo tratto da essere umano quando la mattina lo sveglio con una carezzina sul muso. E nemmeno importa se il “muso” lo chiamo faccia, mica significa umanizzare un animale. Non lo considero umano quando, sempre la mattina, mentre faccio colazione e bevo il caffè, do al mio cane un biscottino, perché poverino anche lui ha bisogno di mangiare appena sveglio. Penso inoltre di avere un equilibrio nel rapporto “padrone” e “animale” quando rientro prima dalle vacanze perché sento la mancanza della mia cagnolina, e penso di mantenere questo equilibrio anche quando sono in vacanza e chiamo ogni mezz’ora i miei genitori che se ne occupano al posto mio, chiedendo loro se la cagnolina ha mangiato, dormito, ha abbaiato e se è felice. Ritengo che nemmeno i miei genitori umanizzino il cane quando mi rispondono che devo smettere di telefonare perché la cagnolina sta dormendo e la suoneria potrebbe svegliarla. No, no, io non ho mai voluto vederla diversa dall’animale che è nemmeno se la zampa la chiamo gamba, se le chiedo di darmi il bacino ogni volta che torno a casa, e ancora meno se la fotografo mentre le faccio il bagno. Che assurdità, infatti, è trattare la propria cagnolina come se non fosse un cane. Infatti, solo perché ogni giorno cucino per lei 90 grammi di riso, 30 grammi di pollo e 25 grammi di carote, mentre io mangio i surgelati (ammesso che li trovi nel freezer), non significa di certo che io sia una di quelle persone che tengono più al cane che a loro stesse. In fondo sono solo 14 anni che non faccio una doccia senza che lei sia lì vicino mentre russa, sono 14 anni che mi aspetta e che scodinzola o meglio, che mi dice che è felice, e che ogni volta che giro lo sguardo lei è di fianco. E se tutte le volte che c’è il temporale scappo a casa da lei sapendo quanto la spaventino i tuoni, non vuol dire che io abbia impostato la mia vita alle dipendenze di un “cane”. Già, perché un cane è un cane e deve fare la vita del cane, non ci sono dubbi. Non significa nulla nemmeno se durante la lezione di yoga, alla fine, quando arriva il momento della visualizzazione, io visualizzo la mia cagnolina che appoggia il musino (anzi faccina) sulla mia gamba e mi guarda come se per lei al mondo non esistesse altro. E se poi in questo momento anche io sento che il mondo va bene così, che non desidero nulla di diverso e sono felice con lei, non è significativo del fatto che lei per me sia fondamentale. E’ “solo un cane” non bisogna dimenticarlo. E deve fare il cane, nemmeno questo bisogna dimenticarlo. Insomma no, io il mio cane non lo umanizzo e sono sicura di svolgere bene il mio ruolo di proprietaria del cane che deve restare solo un cane. Anche quando penso che sì, la padrona sono io e sul microchip è ben chiara la cosa, ma anche lei ha me, tutta me dalla mattina alla sera ed è la mia cagnolina che ha i miei pensieri, e tutto il mio cuore. Ed è per questo che no, io il mio cane non lo umanizzo, è lei infatti che con il suo amore umanizza me.

DOCCIA FREDDA? NO, GELATA

di Igor Ebuli Poletti

In Canada, come sanno quasi tutti, a parte un gruppo di turisti francesi arrivati nella primavera del 1986 per fare surf pensando che si potesse fare surf e avvistati per l’ultima volta in una regione boschiva in Ontario in pantaloncini e magliette a maniche corte con scritto sopra Vive Paris con la s finale che si era staccata per il gelo, a parte questi, dico, tutti sanno che in Canada fa freddo.

Molto freddo. In certi casi troppo freddo, eccessivo, incontenibile, e le persone che ci vivono, poco sopra indicate come canadesi, devono abituarcisi. Il freddo canadese è diverso da tutti gli altri tipi di freddo perché é molto insidioso, ha la perniciosa e ineliminabile capacità di infilarsi ovunque, e domina incontrastato in due luoghi sacri della vita dell’uomo moderno, la cucina e il cesso; in Canada spesso le due stanze sono vicine e l’errore di funzione è dietro l’angolo, ma in entrambi i casi il convitato di pietra è il freddo. Nel senso che anche se l’errore ci visiti, o visiti quello che si trova in Canada in quel momento, e dovendo andare in cucina si è ritrovato in bagno o viceversa, ebbene non cambia niente, in entrambi i casi il freddo sarà ovunque, sotto le piastrelle del bagno o vicino alla papera di gomma in cucina; spesso, nelle cucine canadesi, sono presenti delle papere di gomma. Consideriamo altresì che queste papere di gomma non hanno ancora raggiunto la maturità sessuale, e sono spesso gialle. I bagni canadesi sono strutturati in modo molto semplice, solitamente sono stanze spaziose e piene di piccoli oggetti di compagnia di forma vagamente fallica, quadrate, le stanze non gli oggetti di compagnia, con ampie vasche ricoperte di finto legno, quello vero tende a marcire se sottoposto a esposizioni continue all’acqua, un lavandino con sopra una testa di alce impagliata che tende a caderti in testa e a colpire l’occipite con un suono secco da falciatrice che tocca un sasso mentre falcia un prato, una ampia tazza anatomica per espletare le proprie funzioni corporali, un ampio bidet per perfezionare l’espletamento delle funzioni corporali appena citate, una doccia; la doccia è l’anello debole della catena ablutoria, il granello di sabbia che si infila, proditorio, nell’ordinato flusso della cura del sé in Canada: dal box doccia escono spifferi in grado di sollevare galeoni spagnoli del XVI secolo, fare prendere il volo a alianti ancorati al suolo, sollevare intere famiglie inconsapevoli che poi riatterrano senza essersi rese ben conto di quello che è successo.

Il box doccia canadese è corredato di grate, in relazione al modello si parte da 12 per arrivare in alcuni rari casi a 56, che hanno lo scopo di rendere l’esperienza della doccia più aderente possibile alla Natura che ci circonda, natura che nell’ampio territorio canadese ha una valenza mitologica e etica assoluta, potremmo spingerci a scrivere mitopoietica, in quanto generatrice di mito di una nuova frontiera del lavaggio delle parti intime, questa nuova frontiera scontrandosi però con le vigorose e inaspettate folate di aria artica che penetrano come una lama le parti intime che sono sottoposte a lavaggio, colorandole di un intenso blu necrosi.

Una volta iniziata una doccia il canadese medio avverte freddo, appaiono parestesie agli altri inferiori e quando il getto di acqua gelata, in Canada l’acqua calda è finta, esce sempre gelata, atterra sulla prima parte del suo corpo vede tutta la sua vita passargli di fianco, davanti no perché sente troppo freddo. Nonostante questo egli non retrocede: essere canadesi significa essere stoici e indifferenti alle mutevoli carezze del tempo, come diceva un noto poeta canadese morto in un box doccia in Ontario, e prosegue il suo lavaggio rituale. L’acqua gelata comincia a penetrare in tutti gli angoli del suo corpo, i canadesi sono pieni di spigoli per via del succo d’acero consumato fin da piccoli, ma inizia un raffinato meccanismo neurologico che è sconosciuto a chiunque non sia nato e cresciuto in Canada; la pelle, che prima appariva riottosa e solcata da mille venuzze bluastre che preannunciavano delle evidenti necrosi ai tessuti, ora obbedisce a impulsi eccentrici che arrivano direttamente dall’area 4 di Brodmann, i motoneuroni hanno capito che tanto farà freddo in eterno e incominciano, lentamente ma inesorabilmente, la trasformazione: il canadese medio entrato nel box doccia per lavarsi ne uscirà splendidamente lavato e profumato, ma trasformato in alce.

CANI E GATTI, TIGRE E CAVALLO

di Chiara Stival

Quasi il 40% della popolazione nazionale vive con un animale domestico, significa che circa 20 milioni di italiani hanno un cane o un gatto o un pesce, un criceto, un coniglio, un uccello o un rettile – o più d’uno, ma non entro nelle statistiche che si possono facilmente recuperare nei siti dedicati. Dalle mie parti, soprattutto un tempo e specialmente in osteria, tale affermazione riscuoteva una buona dose di approvazione, accompagnata da racconti e aneddoti alquanto coloriti, indice della familiarità con il simbolismo animale, come diceva il Toni «a quest’ora il mastino ha preparato la cena, vado a casa prima che mi sbrani».

Ma torniamo a quella cifra che continua a crescere di anno in anno: gli animali cosiddetti da compagnia non sono più solo una prerogativa di chi abita in campagna o in una casa con giardino, sempre più spesso persone che abitano in appartamento si spingono oltre quel confine mentale che in appartamento gli animali stanno male, e ne prendono uno e si adattano a un ritmo diverso e necessario.

Per me la questione è molto interessante; ha poco a che fare con dati statistici, focus zonale, analisi del nucleo famigliare, ciò che mi affascina è la scelta dell'animale, una valutazione che mi sembra legata a uno strano bisogno di specchiarsi in un'identità non umana, ma che spesso carichiamo d'umanità. Penso si tratti di una specie di affinità elettiva, segnata da esperienze morbide o traumatiche, ma che generalmente si risolvono in un sentire, in una attrazione che deve essere reciproca, altrimenti non funziona.

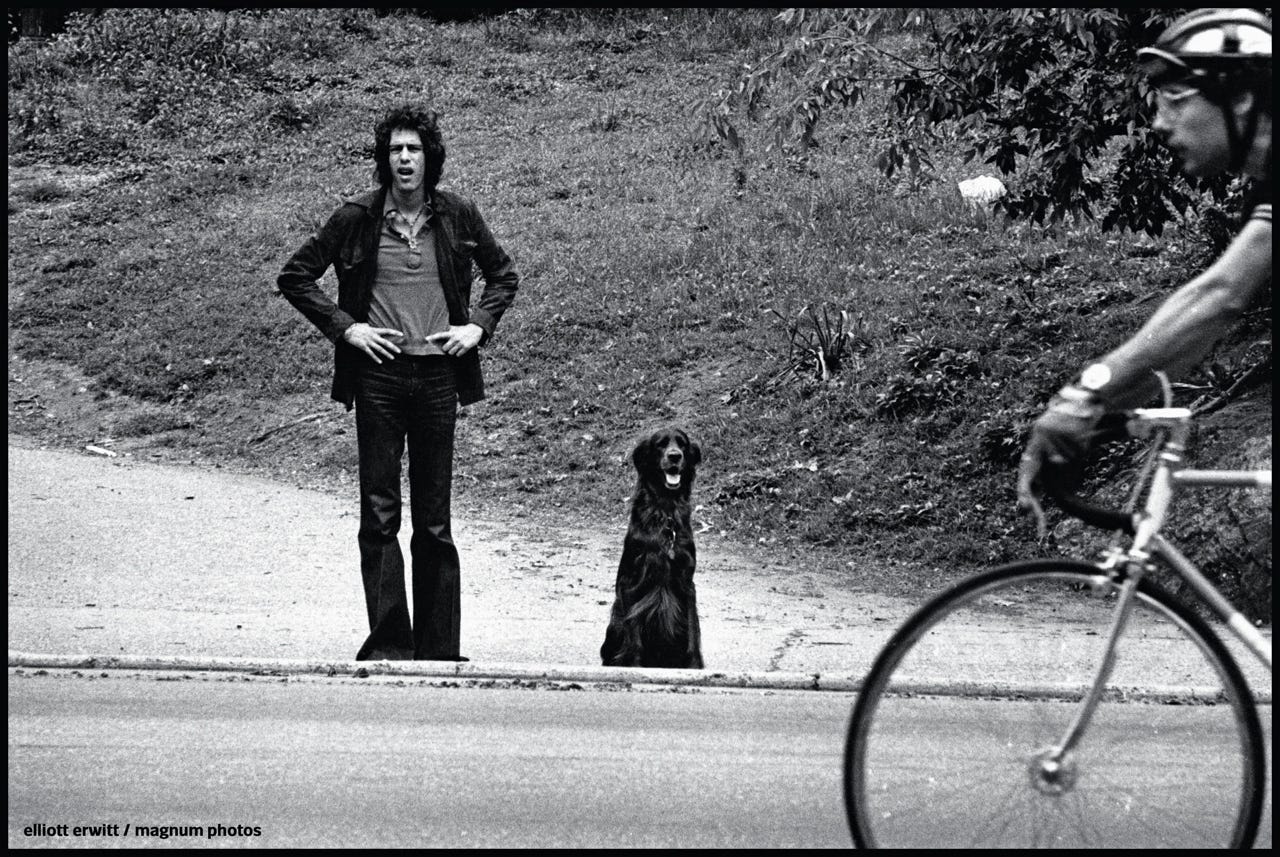

C’è dunque chi ha una particolare predilezione per il cane, quel vecchio retaggio legato a Lassie o Zanna Bianca o Rin Tin Tin; oppure rimane affascinato degli scatti di Elliott Erwitt, che sono a dir poco spettacolari, e si sofferma sulle sue considerazioni, tipo:

Le foto dei cani hanno una duplice lettura. Colti in determinate situazioni i cani sono semplicemente divertenti, quindi a qualcuno quelle foto piacciono solo perché gli piacciono i cani. Ma i cani possiedono anche qualità umane, e io sono convinto che le mie foto abbiano un fascino antropomorfico. Nella sostanza non hanno nulla a che vedere con i cani… insomma, nel mio intento riguardano essenzialmente la condizione umana. Ma gli altri possono vedervi quello che vogliono.

© Elliott Erwitt / Magnum Photo

Mi viene in mente anche Bill Frisell, che intitola un album Good Dog Happy Man, insomma what else?

I gatti non sono da meno, forse rientrano più nell’immaginario cinematografico grazie alle conturbanti Michelle Pfeiffer, Selina Kyle e Halle Berry, che interpretano Catwoman, figura che ci riporta a Batman, non solo al film, prima ancora al fumetto, al bisogno di identificazione in un eroe, in un uomo eroe che sa volare.

Ecco, è questo concetto ciò che mi incuriosisce: la necessità, conscia o meno, di leggere in un animale un numero infinito di potenzialità, di cogliere con lui una possibilità di scambio (pensiamo alla pet therapy) o di intuire che l’essere animale si è trasformato meno rispetto all’essere umano, mantenendo quindi una sorta di legame atavico con la genesi del mondo.

Nel cane riconosciamo il senso di famiglia e del branco, la solarità delle relazioni; nel gatto avvertiamo il mistero dell'ignoto, della seduzione femminile, della libertà e dell’autonomia; i pesci o i cetacei attirano la nostra attenzione perché vivono sott’acqua, in un mondo che non ci appartiene; i rettili sono l’emblema del mondo ctonio, eppure presente; gli uccelli volano, raggiungono altezze impensabili (il mondo degli dèi?), o attraversano distanze inverosimili per la razionalità umana (a tal proposito consiglio un bellissimo documentario Il popolo migratore, qui il trailer:

Che tipo di legame c'è, quindi, tra noi e loro? Perché alcuni di loro ci attraggono e altri li consideriamo terrificanti?

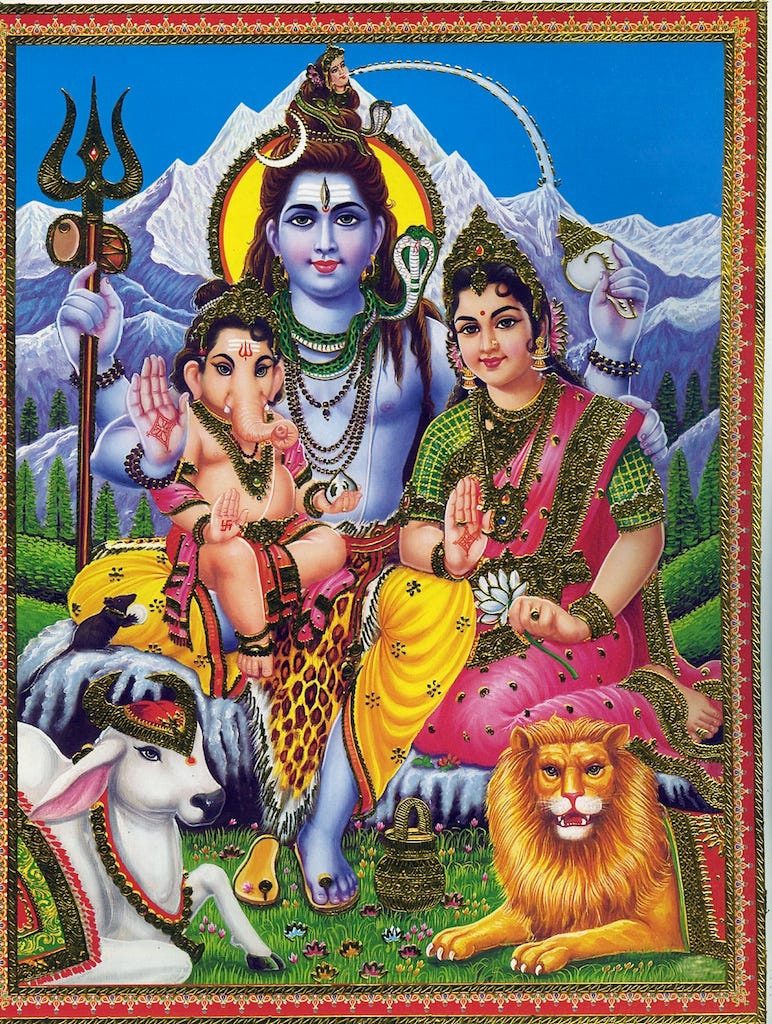

Ora, tutta questa premessa è funzionale a un episodio che vi voglio raccontare. Parecchi anni fa fui coinvolta in un progetto per alcune classi delle scuole elementari, un’ora di compresenza di attività per le materie di storia e religione, dove avrei dovuto parlare delle origini del popolo indiano dell’India – come dicevano i bambini – e della religione induista. Questo perché i nuovi libri di testo accolgono alcune pagine per le civiltà orientali, cosa che all’inizio mi stupì, poiché nel mio sussidiario sono certa che non ci fosse scritto nulla su questi mondi lontani; infatti, l’evoluzione verso una società multietnica è progresso più recente e i libri di testo si sono logicamente adattati al cambiamento sociale. È stata decisamente una bella avventura: la parte di storia era una sorta di avventura di Indiana Jones alla ricerca dei mattoni perduti nella valle dell’Indo, mentre, per la parte dedicata alla religione, raccontavo delle varie divinità hindu e della loro cavalcatura, vahana, giacché agli dèi indiani piace essere trasportati, e ognuno sceglie il suo veicolo: pavone, cinghiale, topolino, toro o leone.

Un giorno mi avvisarono che nella classe c’era un bambino iperattivo, niente di che, solo che avrebbe potuto farmi cento domande – e io dovevo gestire anche le domande degli altri in modo autorevole – oppure poteva non badare per nulla a quanto stessi dicendo e passare il tempo a disegnare. In effetti, disegnò molto, disegnò gli dèi per come se li immaginava lui, e disegnò ogni cavalcatura; era seduto in prima fila e mentre parlavo e mi muovevo dalla lavagna ai vari banchi, vedevo tracce di matita e colori riempire i fogli bianchi. A un certo punto, quando raccontai di Hanuman, che non era un dio ma era il re delle scimmie, nonché personaggio chiave di uno dei poemi epici più noti in India, il Ramayana, lui alzò lo sguardo, alzò la mano e cominciò a chiedere: posso fare una domanda? posso fare una domanda? E la domanda fu: ma allora, anche in India pensano che l’uomo deriva dalla scimmia? Per prima cosa, sorrisi. Poi, deglutii. Infine, in pochi secondi decisi.

Risposi che questo progetto voleva parlare di storia e di religioni, non di scienze, perciò la mia risposta non era scientifica, ok? E la mia risposta era no, l’uomo non deriva dalla scimmia. A ben pensare, anche il cristianesimo ci insegna che siamo tutti figli di Dio, e questo vale anche per l’induismo… a dirla tutta, continuai, l’induismo ritiene che al di sopra di tutti gli dèi che avete visto nelle immagini che ho proiettato, c’è qualcosa di ancora più grande che loro chiamano brahman, da cui tutto ha origine: l’universo tutto, e quindi il mondo, la natura, gli esseri animali e gli esseri umani, ma ognuno nasce con la propria identità, non c’è trasformazione tra una specie e l’altra.

Silenzio assoluto. Colgo lo sguardo imbarazzato delle due maestre, capisco che l’ho fatta fuori dal vaso, intuisco che devo sdrammatizzare il tutto e il prima possibile. Quindi, riprendo: se siamo tutte creature dell’assoluto, possiamo decidere da quale animale possiamo derivare: chi comincia a dirmi da qual animale vorrebbe discendere?

Io dal mio cane che si chiama Pimpa, come quella dei libri della biblioteca.

Anch’io cane.

No, io gatto, i gatti sono più intelligenti.

No, i gatti sono più stupidi dei cani perché vanno sotto le macchine.

Io cavallo!

Io vorrei dalle aquile perché volano altissime.

Lui dal maiale! Ridono e io mi faccio seria, avviso che ognuno sceglie per sé, oppure facciamo il gioco che uno dice all’altro che animale vede riflesso negli occhi del compagno di banco – siiii, pareva una standing ovation.

Insomma, alla fine, a decidere da quale animale ci siamo trasformati in uomini, ne mancano solo due, lui e una bambina minuta e silenziosa di cui non avevo ancora sentito la voce.

Lui alza un bellissimo disegno, tenendo il foglio aperto tra le mani, e dice: tigreee, io discendo da Sher Khan!

Poi mi avvicino a lei, mi piego sulle ginocchia e le chiedo: e tu? E lei: ma si può anche dall’unicorno?

Certo che si può, non c'è limite al pensiero, si possono immaginare mondi utopici e distopici, inventare spiegazioni su un passato di cui non conosceremo mai la verità al 100%, e se la verità non è totale, che verità è?

Quindi, tu, da che animale derivi?

ROBBABUONACHECIPIACE

Un pezzo che poi uno lo mette in loop e non si stanca mai. Video pazzesco.

Il murales di Andrea Pazienza a Napoli.

La voce di Pietro Ghizzardi.

Archeologia della guerra.

Il maestro Silvio D’Arzo.

LA POESIA DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ

AL CAPEL D'PAIA

Vöna la m'a cunfsà:

me madar l'as fava (a t'è capì)

dal padron dla puzión

andua sierm'amzadar.

Al dgeva andóm

in graner a cuntà

i sac dal furmanton.

Me a curéva adré a li farauni,

la sia la fava al sfoi,

ad nostar padar

a vdeva al capel d'paia

in fond a la piantada.

*

IL CAPPELLO DI PAGLIA

Una mi ha confessato:

mia madre si faceva (hai capito)

dal padrone del podere

dove eravamo mezzadri.

Lui diceva andiamo

in granaio a contare

i sacchi del frumentone.

Io correvo dietro alle faraone,

la zia faceva lo sfoglio,

di nostro padre

vedevo il cappello di paglia

in fondo alla piantata.

LEGGETE BENGALA!

ISCRIVETEVI A BENGALA!

Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.

Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.

Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.